具体描述

编辑推荐

1、迄今为止又全、又详尽的西安摇滚历史。

2、乐队备忘录:西安很早一支朋克乐队“妖蕊”,当年被称为西安金属乐队四大天王之一的“腐尸”,1998年左右组建至今仍在路上的“伍个火枪手,以及在后朋克乐队满天飞的今天,12年前那支起步就做到了哥特摇滚的教父级乐队包豪斯(Bauhaus)般简约的后朋克乐队“走了”。写他们,是希望不要忘记后朋克的根。这些乐队,有些曾经是中国某个领域的第1(如“腐尸”),有些现在依然是(如“伍个火枪手”)。

3、访谈:西安金属乐队四大天王之一称号的“黏液”,近几年红的发紫的马飞,同样用陕西话歌唱的王建房,以及经过了西安摇滚的年代,近几年展露头角的“TheFuzz”,还有在中国的实验音乐蜚声世界近十年后,近两年才在西安出现的一个专注于冷场音乐的厂牌“系统误差”……

4、一些大事件:十几年来摇滚乐手与城中村剪不断理还乱的关系。十年前音乐节还未遍地开花的时候,西安乐队出省演出的不易。本土音乐节,黑撒出道,打架,演出现场砸设备,小心眼的演出主办方,傻气十足的乐队比赛……

5、唱片:从西安摇滚乐有据可查的一张唱片《中国西部大摇滚》到现在,80张左右的唱片目录及简评。

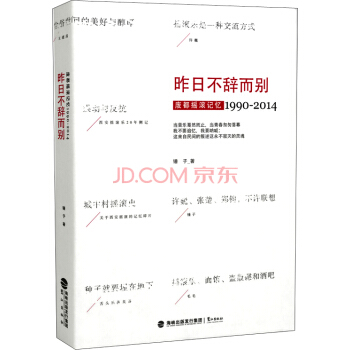

内容简介

中国地域摇滚史,全书近40万字,200多支乐队,100多张照片,80多张唱片,近30副珍藏海报,全景再现西安摇滚近30年发展历程。

这是一种跌宕起伏的生活,也是常人难以理解的英雄梦想。

《昨日不辞而别:废都摇滚记忆1990-2014》附赠西安摇滚纪录片《西摇记》,记录了一群年轻人在西安摇滚圈近十年的往事。他们把美好的时光和年华献给摇滚乐,把美好的青春留在这个城市。那是好的时光,好的时代,穷困,躁动,死不妥协,对这个厚重城墙包裹的城市来说,那是它摇滚乐的黄金时代。

西安摇滚书籍+纪录片,从未公开过的尘封影像,见证我们的青春。

作者简介

锤子,超级马力乐队主唱,写作者,和周琦创办独立出版机构“不是出版基金The Atypical”。

著有诗集 Bad Time for Poetry:Mr Chui (诗歌的坏年代:我的名字叫锤子)、剧作集《性瘾》等。

目录

第一辑 那些年 我们经历的西安摇滚往事躁动与反抗:西安摇滚乐发展侧记/许巍、张楚、郑钧,不许联想/在啤酒、打口带、EM7,以及二府庄中安放的青春/不仅仅是摇滚乐——八又二分之一酒吧/绿洲音乐网的前世今/阳光下最好的年华献给摇滚乐

第二辑 他们和他们的乐队

“腐尸”:答案在时空交错中飘扬/“206和思想者”:上了极端金属的床/“脉冲”:幸好,师兄不少/“No Name”:西安第一支朋克乐队依然存在/“散杀”:从散沙开始说 起/“走了”:像极了原始哥特的后朋克/“XXX”:摇滚乐对不起他们/“伍个火枪手”:没有尽头/“Another”:青春啊青春/“Restless”:早已安定的不安定/“Echo Rush”:从“混裂细胞”到“复仇者”的裂变/“超级马力”:摇滚乐里的叛徒/“Hush”:酒桌上最孤独的职业/“觉醒的脑袋”:不安定之后的不甘心/“末日”:极端金属阵营不可或缺的成员/“黑撒”:方言唱出来和听懂听不懂没关系

第三辑 他们有话说——乐手访谈录

摇滚乐是一种交流方式——许巍访谈/摇滚乐、面馆、盗版碟和酒吧——毛毛访谈/一路走来,一言难尽——习明访谈/西安第一支死亡金属乐队——腐尸乐队主唱张磊访谈/玩不了就算了——GOSH乐队访谈/阳光灿烂的日子——黏液乐队主唱丁勇访谈/凡尘俗世间的美好与醇厚——王建房访谈/我已经不再考虑市场——“脉冲”吉他手杨谅访谈/走了乐队访谈录/生来如此——降灵乐队主唱马乐访谈/我在做我最喜欢的事——丁勇访谈/我就想把乐队好好做一下——马飞访谈/用短暂的十年或二十年做最想做的事——The Fuzz乐队主唱刘鹏访谈/实验、噪音、即兴……以及更多的非传统——“系统误差”访谈/

第四辑 关于西安摇滚的记忆碎片

城中村摇滚史/摇滚乐的地方性与地域性漫谈/种子就要埋在地下/西安摇滚的大party/西安南部的声音/西部力量户外摇滚音乐节——西安帮/所谓大场面——小记第二届寒窑音乐节/“木马”来袭——2007年最后一场演出/废城甜梦——绿洲音乐网五周年纪念演出/不为人知的耻辱——红河谷音乐节之胡言乱语/“YAMAHA亚洲节拍乐队大赛”与当代艺术/2006年只言片语/

第五辑 那些乐队,那些唱片

消失的唱片史/西安摇滚乐第一张专辑/行为乐队/回归乐队/腐尸乐队/夜晚的骑士/黏液乐队/检修坦克乐队/死因池乐队/拆乐队/散杀乐队/三点十五乐队/走了乐队/脉冲乐队/降灵乐队/常天/Redrum乐队/No Name乐队/《掩灰的色彩:西安独立音乐合辑vol.1》/獠牙社火/支离乐队/206和思想者乐队/地下西安/Hellward乐队/英吉沙/葬尸湖乐队/英吉沙乐队/Empylver乐队/王建房/《废城甜梦:西安独立音乐合辑vol.2》/伍个火枪手乐队/Hush乐队/Midwinter乐队/24 Hour Party People乐队/黑撒乐队/VARUNA乐队/DEAD PUNK/超级马力乐队/逆时针乐队/印度草乐队/习明/Sucker乐队/永无宁日乐队/无争乐队/玄乐队/泰迪的愿望/夸克乐队/The Fuzz乐队/系统误差/未卜乐队/跳山羊乐队/马飞/琥珀乐队

附录 西安摇滚乐队不完全统计(1990—2014)

精彩书摘

EM7的朋友们很多乐队经常没事就过来买带子,像妖蕊乐队的姚睿,没事就过来。但是,不是熟到关系特别好,只不过是觉得带子卖得便宜。平常也在一起聊天,开店初期我就有种理念,要做一个能让人坐着的音像店,因为那时我发现西安市所有的音像店,只能站着消费,没有一个能坐着,所以我就在里面摆了个桌子,可谁知道后面成酒吧了。其实一开始我还不太爱喝酒,最后慢慢发现挡不住,酒的魅力太大了,喝完听歌更生猛,不爱听的也爱听了。以前不爱听爵士,一喝完酒听爵士,更给劲。没事的时候,每天晚上看个电影,日子其实过得挺充实。

2003年发生过好多有意思的事,比如说,认识老山羊(王维)。我们不是在EM7认识的,是在感觉琴行认识的。当时孙毅在那儿卖琴,他说店里来了一个弹琴大神。我过去一看,特别失望,特别土的一个人,牛仔靴配西裤,格子衬衣,头发半长不短的,几天没洗。说是刚从日本回来,其实是中日青年交流,学校让他表演才艺,他就弹唱,没想到唱了一曲就没让下来,把涅槃(Nirvana)的不插电完完整整来了一场,他模仿得超像,连人家说话都能模仿。那时候涅槃多火啊,全世界都着迷,在日本、在学校引起轰动了!这个活动完了以后他就回来了,当时他在店里弹琴,弹得不错,就是说话和装扮,看着让人确实有点儿不忍心。最后一聊天知道,家是银川的,说话像个朋克,玩的都是金属,听的也都是金属。

我认识他以后就慢慢给他推荐东西,说你看还有这种音乐、那种音乐,一开始想着多卖点儿带子挣钱,后来发现这人真是个爱音乐的人,他也没钱,欠了一屁股债,全是买碟欠的,最后也就算了。他还特别爱用钱包,甭管有多少钱一定要有个钱包,钱包一定要带链子,每次打开里面就五块钱。哎,就是这五块钱一直在里面揣着,都没动过。他有个女朋友,我说,你俩吃啥,他说还有点儿毛票,买几个馍,买点儿咸菜,一夹一吃,也能凑合。有时候可能家里还给他汇点钱,肯定也不够。他家教挺好的,基本上都是他自己弄。

把最苦那段日子给过了,他就说想组乐队,我说你应该组。他唱了好多歌,全是银川的民歌,民歌的基础加上他编的一些曲子,太好听了。碰巧这时候另外一个买带子的叫乔伟,也是银川那边的。乔伟买带子是因为想学吉他,弹得很一般。然后我就动心眼,说这儿有你一个老乡,弹琴弹得特别到位,特别好,你跟他学没问题,而且他现在需要组乐队,正好你可以跟着他,然后一见,可以。不管弹琴咋样,站在那儿标准台风,长发披肩,瘦高个,牛仔裤,装扮特别到位。之后老山羊说你给我介绍的啥人,压根儿不会弹嘛!我说跟你学呢,你给他教会不就成了吗?老山羊就开始给他教,乔伟练得也辛苦,半年,就弹得手指飞扬,都是solo。老山羊到最后都看不上他弹琴:就知道个“梭”(solo谐音)。

光有吉他手也不行啊,还得有贝斯手,店里又来了个人,成天买黑金,个子低,石油大学的。聊天的时候,他就说之前练过贝斯,我说这里有个乐队缺个贝斯手,你去不,而且他们就是玩黑金的。“太好了!”就去了。去了以后老山羊又过来了,“你给我介绍的啥人吗,压根儿就不会。我又是那话:哎呀,你给他教会,那不就是你乐队的了。然后老山羊又给他教,这就是老山羊现在做教学的原因了,就是那时候他开始疯狂地教他们,形成了一套教学体系。而且他很成功,他把两个人都带出来了,而且他们确实组了乐队,叫“末日乐队”。那个贝斯手只会弹他们乐队的,别的就不会。贝斯都是老山羊编的,编好就给他一说,告诉他怎么弹,乔伟基本上也是老山羊给编。这鼓手实在是没辙了,没鼓手。老山羊说,我自己打鼓,我说你还会打鼓呢?他说学呗!他说,我看出来了,这俩(贝斯手和吉他手)都不会,学着学着也就会了,我也能学会。

正好他们还缺键盘,可能老天开眼了,看着这不靠谱的人去得太多了,总得给个靠谱的吧,贝斯手的女朋友,是音乐学院的,就是学键盘的,这回真的来个正儿八经会的了,这阵容就算找齐了,演了几场。

反正最后各种原因吧,黑金那玩意儿又挣不了钱,最多也就是演出,慢慢心也就淡了,不玩了,大家各有各的事,也就散伙了。散伙以后,老山羊就搬到长安区了。那会儿已经开始教学了,就是教人吉他,教人鼓。现在阵容挺好的,也挺正规。

还有那个飘儿,Another乐队的,和他认识半年,带子没卖几盘,天天听他讲哲学,弗洛伊德什么的。我问他是不是学这些的,他说:不是,我个人爱好,我有精神障碍,我忧郁症,我孤僻,我孤独。我看他那样子,压根儿就看不出来什么病,有什么孤独,有什么障碍。有一天他给我说组了个乐队,我说我从来没听说过你会弹琴啊。“唉,我是不会弹琴,但是弹琴不重要,意识最重要,我们主要是声响乐队,把声音做出来就行了。”我说这也是个办法,那你怎么弹啊?他说,我想要出特殊的效果,但是我不会弹,就拿这个钱包上这个铁链在琴上一刮,我发现这个声音很好听,我觉得这样也挺好,我们各种声音就是这样实验出来的。他听音乐确实很偏门,给我介绍了好多我不知道的东西,因为他接触网络比较早,什么新古典主义、新工业,我都是从他那儿听到的。呀,原来欧洲国家现在还有玩这种东西的,一听什么战争元素啊、新纳粹啊,确实是那么回事,而且有些东西,虽然听不懂,但是眼界慢慢也开阔了。突然有一天,他消失了,我没看过他们乐队演出,他们好像也没怎么演。

那几年,海龙、何理、海英,慢慢都认识了,基本都是买带子认识的。就老何不买带子,老何很奇妙,第一次见他的时候,他还在上学,老往里面凑,认识半年了不知道他干吗的,我以前以为他是画画的,最后说不是,是搞行为艺术的。我俩老吵架,每次一见面就掐,就吵。其实我最后发现了,他是故意来找我吵架的,每次吵完他就把观点拿回去自己用。每次都是他在家没啥想法的时候过来和我吵一架,也不叫吵,就争论,挺好玩。去北京之前有天晚上一起喝酒,他就说腰有点儿疼,这帮人就说:不想喝就说不想喝嘛,腰疼,我们都疼多少年了。没人知道他生病了,也想不到。

……

用户评价

这本书的篇幅跨度,从九十年代初一直到相对近一点的2014年,这本身就提出了一个挑战:如何处理这种时间的跨越感?九十年代的摇滚,带着强烈的反叛和探索意味,是“拓荒者”的姿态;而到了后来的十多年,摇滚乐似乎进入了一个更复杂的阶段,既要面对商业化的诱惑,又要抵抗圈层的固化。我希望能看到作者对这种“变迁”的敏感捕捉。那些曾经的弄潮儿,后来是选择了回归体制,还是继续在边缘坚持?他们的音乐风格是否也随着年龄和阅历而悄然改变?如果书中能穿插一些对那个时代社会心理的分析,比如城市化进程对年轻人精神世界的影响,那就更具深度了。我希望看到的不是简单的明星传记集合,而是一幅由无数个体的奋斗、迷失和回归共同构筑起来的城市声景图谱。

评分坦白说,我拿起这本书,最大的冲动是想找回一些被生活磨平的棱角。现在的音乐太干净了,太流程化了,缺乏那种刺破耳膜的原始野性。我总觉得,真正的摇滚乐,它就应该生长在城市的那些不被关注的角落,在灯光昏暗的Live House里,用最粗糙的音色表达最精妙的内心挣扎。这本书如果能把那种“现场感”还原出来,让读者仿佛置身于拥挤的人群中,被汗水、噪音和肾上腺素共同淹没,那就太棒了。我尤其好奇,在那个信息闭塞的年代,这些音乐人是如何获得灵感,又是如何艰难地维持着自己那份“不合时宜”的坚持。是靠着彼此间的默契和一场场义演?还是仅仅靠着一腔孤勇?这本书如果能深入到那些幕后的挣扎、乐队成员间的裂痕与和解,那就超越了单纯的怀旧,变成了一部关于“理想主义者如何与现实交火”的深刻寓言。

评分这本书,光是书名就带着一股子扑面而来的苍凉劲儿,那种“昨日不辞而别”的宿命感,让人不自觉地联想到那些散落在时光缝隙里的喧嚣与落寞。我一直对那个特定年代的城市记忆有着一种近乎偏执的迷恋,尤其是当“废都”和“摇滚”这两个词撞在一起的时候,那景象简直是自带BGM的。我不是那个时代的主角,但我能从文字里嗅到空气中弥漫的烟草味和廉价啤酒的酸涩,感受到舞台边缘那些汗水淋漓、眼神却比任何人都坚定的面孔。这本书如果能精准捕捉到那种桀骜不驯又带着些许青春期特有的迷茫和不甘,那它就成功了一半。我期待看到那些曾经在地下通道里嘶吼的旋律,是如何在时代的洪流中被冲刷、被遗忘,又在谁的心底留下了无法磨灭的印记。它不仅仅是一部音乐史,更像是一份对逝去青春的集体考古,挖掘出那些曾经热烈燃烧却最终化为灰烬的梦想碎片。我猜想,作者一定是对那个场景有着深刻的情感投入,才能写出那种“在废墟上开花”的生命力。

评分我关注的重点在于“记忆”这个词。记忆总是带着滤镜的,尤其是在回忆一段充满激情和荷尔蒙的岁月时,很容易被美化。这本书的价值,就在于它能否诚实地展示那段历史的“灰度”。我期待读到那些不那么光鲜亮丽的细节:演出砸锅的窘境、乐器卖了换房租的无奈、以及最重要的——那些最终没有走下去的朋友。对于一个局外人来说,摇滚记忆往往是舞台上的高光时刻;但对于亲历者而言,更多的是深夜里拖着疲惫的身体,在空荡荡的排练室里进行的无望练习。如果作者能把这种“失落感”和“幻灭感”写出来,让读者明白,每一次震耳欲聋的Solo背后,都可能藏着一个不为人知的牺牲,那么这本书的厚重感就会自然而然地流露出来。

评分从书名的结构来看,“废都摇滚记忆”本身就限定了地理和文化坐标。这个“废都”在哪儿,它有什么样的文化基因,使得摇滚乐能够在那样的土壤中生根发芽?我希望作者在叙事中能把地域特色融入进去,让读者感受到,这不仅仅是关于摇滚乐的故事,更是关于一个特定城市在特定时期,它的精神气质是如何被音乐所映射和定义的。是那种带着水汽的潮湿感,还是那种工业遗存的粗粝感?不同的城市背景,会催生出截然不同的音乐情绪。因此,我非常期待看到那些具体的地点符号——哪条街上的哪个地下室、哪家小酒馆、哪个被拆迁的剧场——是如何成为了这些音乐信仰的“圣地”。这本书如果能将地理空间与精神空间完美地重叠起来,那就为我们留存下了一份珍贵的、有温度的城市文化档案。

评分好看

评分作者本身是摇滚人士,对摇滚乐的一些看法很深刻。但也不免有着局内人的一些偏见。

评分摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!摇滚乐的记忆,值得购买!

评分这个看名字不懂,随便买的凑数

评分西安摇滚乐队的词典

评分京东活动力度还是挺大的

评分这个真的是个好东西,挖到宝了。

评分好书,值得一读,活动时买的,正品

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![东方·剑桥世界历史文库:中东史 [A Concise History of the Middle East] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11691445/555e7f5eNbb35e613.jpg)