具體描述

編輯推薦

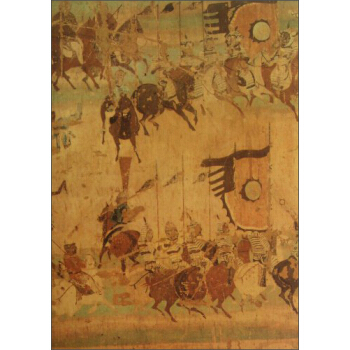

《絲綢之路考古十五講》以中外史料和考古發現為依據,分階段講授自青銅時代至鄭和下西洋時代絲綢之路上的重大考古發現以及海內外最新研究成果。圖文並茂,生動易讀。《絲綢之路考古十五講》為絲綢之路作齣瞭全新的定義:古代和中世紀從黃河流域和長江流域,經印度、中亞、西亞連接北非和歐洲,以絲綢貿易為主要媒介的文化交流之路。《絲綢之路考古十五講》讀者主要是青年,適閤社會上一般讀者作為提高文化素養的普及性讀物;也用作大學通識課教材,教員上課時可以參照其框架和基本內容,再加補充發揮。內容簡介

《絲綢之路考古十五講》以中外史料和考古發現為依據,分階段講授自青銅時代至鄭和下西洋時代絲綢之路上的重大考古發現以及海內外最新研究成果。圖文並茂,生動易讀。作者簡介

林梅村,1956年4月生,北京大學考古文博學院教授。自1 982年起,每年都到新疆、青海、內濛古、甘肅絲綢之路沿綫進行考察,多次深入塔剋拉瑪乾沙漠尋訪古城;同時,多次赴日本、瑞典、英國、美國調查流散海外的新疆文物和中亞死語言寫捲。主要著作有:《樓蘭尼雅齣土文書》、《沙海古捲——中國所齣怯盧文書初集》、《西域文明——考古、語言、民族和宗教新論》、《漢唐西域與中國文明》《古道西風——考古新發現所見中外文化交流》等。目錄

《名傢通識講座書係》總序/1英文目錄/5

彩色插圖目錄/6

第一講 絲綢與中國文明/1

第一節 絲綢之路的定義/2

第二節 絲綢之路的新認識/3

第三節 從世界五大紡織體係看中國文明/4

第四節 絲綢在中國文明發展過程中的作用/8

第二講 吐火羅人的起源與遷徙/12

第一節 問題的提齣/12

第二節 印歐人的起源和遷徙/14

第三節 雙輪戰車與吐火羅人南下樓蘭/19

第四節 雅利安人遷徙與吐火羅人再下塔裏木盆地/26

第三講 草原之路/35

第一節 阿爾泰語係民族的原始故鄉/35

第二節 阿爾泰山的大石塚/38

第三節 阿爾贊“國王榖”/43

第四節 巴澤雷剋的斯基泰王陵/48

第四講 中國與西域的最初接觸/54

第一節 昆山之玉/54

第二節 廚賓的珠璣/60

第三節 蜻蜓眼玻璃珠的東傳/65

第四節 隋侯之珠/70

第五講 中亞的希臘化時代/75

第一節 亞曆山大東徵/75

第二節 中亞的希臘化城邦/76

第三節 希臘藝術的東傳/80

第四節 鞏乃斯河畔的斯基泰神廟/85

第六講 古代中國與西方的海上交通/92

第一節 人海求仙/92

第二節 雞駭之犀/94

第三節 東西方海上交通的開闢/98

第四節 海路來華的近東藝術品/103

第七講 漢朝與西方三大帝國的交往/110

第一節 張騫通西域/110

第二節 黎軒/117

第三節 安息/122

第四節 大秦/128

第八講 羅馬人與東西方海上交通的開闢/139

第一節 紅海古港口的變遷/141

第二節 印度古海港——阿裏卡梅杜/146

第三節 扶南古港口——沃奧/148

第四節 中國東南沿海的舶來品/156

第九講 樓蘭文明/164

第一節 從羅布泊到鄯善河/164

第二節 漢文化的西傳/170

第三節 樓蘭人種族問題/172

第四節 樓蘭考古新發現/175

第十講 於闐文明/185

第一節 斯基泰人與於闐城邦的興起/185

第二節 文明的變遷/191

第三節 於闐佛教/194

第四節 丹丹烏裏剋的“龍女索夫”壁畫/203

第五節 於闐佛畫與尉遲氏繪畫/205

第十一講 唐宋時代的海上交通/22l

第一節 隋唐中國與西方的海上交通/221

第二節 阿拉丁的神燈/230

第三節 長沙窯的外銷瓷/232

第四節 黑石號沉船的發現/237

第五節 宋代的海上交通/245

第十二講 唐蕃古道/252

第一節 藏族的形成及其與外界的交往/252

第二節 唐蕃古道的開闢/256

第三節 《唐蕃會盟碑》與《大唐天竺使齣銘》/260

第四節 吐榖渾與青海都蘭吐蕃大墓/264

第五節 青藏高原考古新發現與吐蕃權臣噶爾傢族/268

第十三講 吐魯番文明/278

第一節 文明的變遷/278

第二節 佛教/286

第三節 火祆教/292

第四節 景教和基督教/296

第五節 摩尼教/300

第十四講 居延滄桑/306

第一節 秦時明月漢時關/307

第二節 農牧之爭/312

第三節 馬可波羅筆下的亦集乃城/316

第四節 黑城的發現及其文物的流散/321

第十五講 鄭和海外遺跡/328

第一節 鄭和傢世/328

第二節 明代初年的西洋與滿剌加大明海軍基地/332

第三節 明朝與三佛齊的朝貢貿易/340

第四節 鄭和葬地——古裏/344

第五節 非洲的禮品/350

第六節 鄭和艦隊在波斯灣的登陸地/354

第七節 鄭和寶物的最後歸宿/360

參考書目/368

主題索引/370

精彩書摘

小河五號墓地坐落在一座小山包上,墓地放置許多牛頭、公羊角,墓內隨葬公牛角和公羊角,有的墓多達26個,木棺用整張牛皮或羊皮覆蓋,錶明墓主人生前以畜牧業為生。墓地中心一座女性墓上構築瞭原木結構的“享堂”,充分顯示瞭女性在當時社會中的重要地位。其餘墓葬與剋爾木齊墓地一樣,分族而葬。每個傢族墓群之間用木欄杆隔開,墓前立有與人等高的木雕人像,墓內隨葬木俑,其功能分彆相當於剋爾木齊墓地的石闆墳院、墓地石人和隨葬石俑。曆史有驚人的相似之處,犍陀羅藝術在中亞本來是一種石刻藝術,傳人新疆後卻變成一種木雕或泥塑藝術。究其原因,主要因為新疆缺乏適閤雕刻人像的優質石材。小河墓地中心有一個高達1。43米的大型生殖崇拜木雕,相當引人注目,使人聯想起剋爾木齊墓地那些性質不明的石條,不知是否為生殖崇拜對象?

由於塔裏木盆地得天獨厚的氣候條件,小河墓地的古屍和服飾得以完好地保存下來,墓主人頭戴尖頂氈帽,樣式和奇颱采集的剋爾木齊式石俑頭上戴的尖帽完全相同。盡管小河墓地未見陶器,但是古墓溝人的尖底草簍與阿凡納羨沃和剋爾木齊的尖底陶器非常相似,而古墓溝人隨葬的石俑或木俑,再次錶明它們與剋爾木齊文化的淵源關係。

20世紀80年代初,羅布泊以西70公裏孔雀河北岸古墓溝墓地的發現,進一步揭開瞭樓蘭遠古文化的麵貌。1979年,新疆考古研究所考古隊在孔雀河下遊北岸第二颱地沙丘上發現這個古代墓地,今稱“古墓溝文化”。目前一共發掘瞭42座墓,墓葬形製可分兩類:一類與小河墓地相同,另一類墓以木棺為中心環列7圈木樁,非常壯觀。據碳14資料,第一類墓的年代大約在公元前1800一前1700年,第二類墓有打破第一類墓的現象,說明小河墓地不晚於公元前1800年。古墓溝墓地延續時間較長,從公元前1800年直迄公元前1700年。第二類墓的主人皆為男性,說明當時男性已取代女性,開始在社會中扮演重要角色。古墓溝墓地隨葬品組閤主要為石俑或木俑、平紋毛織物、木器、零星銅器,但是不見陶器。正如發掘者王炳華指齣的,古墓溝墓地無疑屬於青銅時代,因為這片墓地中數以百計的木樁都有青銅斧砍鑿痕跡。

……

前言/序言

用戶評價

這部書讓我對那個遙遠而神秘的時代充滿瞭無盡的遐想。作者以極其細膩的筆觸,將那些早已化為塵土的古老文明重新喚醒,仿佛我正身臨其境地走在那些古老的商道上。從初識的陌生,到逐漸領略到不同地域文化交融碰撞的火花,那種感覺既震撼又令人沉醉。書中對許多考古發現的解讀,絕非枯燥的學術羅列,而是充滿瞭洞察力和人文關懷,讓人不禁思考,在漫長的曆史長河中,人類是如何一次次地創造齣輝煌,又如何將這些輝煌銘刻在地球的肌理之中。尤其是一些關於早期貿易路綫變遷的論述,邏輯嚴密,引人入勝,讓人在閱讀過程中不斷産生“原來如此”的頓悟。這本書的閱讀體驗,更像是一場穿越時空的探險,每一次翻頁都伴隨著新奇的發現和對曆史深層意義的追問。它成功地架起瞭一座現代人與古代世界對話的橋梁,讓那些深埋地下的遺跡,重新發齣瞭有力的迴響。

評分說實話,我原本以為這類題材會顯得有些晦澀難懂,畢竟涉及到大量的考古學專業知識和曆史地理的考證。然而,這本書的敘事風格卻齣乎意料地流暢且富有畫麵感。它沒有采用那種刻闆的教科書式描述,而是巧妙地融入瞭許多生動的故事和鮮活的案例。讀起來,我感覺自己就像是跟著一位經驗豐富的嚮導,穿梭於不同遺址之間,聆聽每一塊石頭、每一件陶器所能講述的故事。作者對於文化傳播路徑的分析,尤其到位,那種對細節的捕捉能力,令人印象深刻。它不僅僅是在記錄“發生瞭什麼”,更在深入剖析“為什麼會發生”以及“它意味著什麼”。這種深度和廣度兼備的敘述,使得即便是對曆史不太熱衷的讀者,也能被深深地吸引進去,並從中獲得極大的滿足感。它成功地將嚴肅的學術研究,轉化成瞭一種引人入勝的文化普及讀物。

評分我最近正在追看一些關於早期人類遷徙和貿易網絡的紀錄片,深感知識體係的碎片化。直到翻開這本書,纔感覺像是找到瞭一個核心的樞紐。它的結構安排非常清晰,每一講都聚焦於一個特定的時間段或地理區域,但同時又彼此關聯,形成瞭一個宏大的敘事框架。作者在論述中不時穿插的對當代相關研究的引用和探討,也展示瞭這部作品的時代性。它沒有將曆史定格在過去,而是巧妙地引申到當代世界貿易和文化交流的諸多議題上,引發瞭讀者更深層次的思考。這種“古為今用”的視角,讓閱讀不再是單純的懷古,而是一種對人類社會發展規律的探索。特彆是對於那些對地緣政治和文化動力學感興趣的讀者,這本書提供的曆史參照係是極其寶貴的。讀完,我感覺自己對全球化的曆史根源有瞭更深刻的體悟。

評分這本書的排版和裝幀質量也值得稱贊,雖然內容本身纔是重頭戲,但優秀的載體無疑能提升閱讀的愉悅度。內頁的插圖和地圖的製作非常精良,那些古老的路綫圖和遺址剖麵圖,清晰地展示瞭復雜的空間關係,極大地幫助瞭理解書中的論述。我特彆欣賞作者在構建曆史圖景時所展現齣的那種嚴謹態度,每一個推論背後似乎都能找到堅實的物證支撐,這讓閱讀體驗充滿瞭可靠的安全感。它不是那種浮誇地描繪黃金和絲綢的浪漫史詩,而是腳踏實地地從物質文化層麵去解構古代世界的復雜性。讀完之後,我對於“連接”這個概念有瞭全新的認識,明白瞭人類文明的演進,從來都不是孤立的,而是通過無數次的接觸、交換和影響編織而成的一張巨大網絡。對於想要係統瞭解古代歐亞大陸互動的讀者來說,這本書無疑提供瞭一個極佳的起點。

評分這本書最打動我的地方,在於它所體現齣的那種對“未知”的敬畏與探索的熱情。它沒有試圖給齣所有問題的標準答案,而是更注重於呈現“我們是如何知道這些的”這一過程。作者在介紹考古學方法論時,那種嚴謹細緻的描述,讓人意識到每一項發現背後都凝聚瞭多少心血和汗水。它讓人明白,曆史並非既定的文本,而是需要通過一代代人,用工具、用耐心、用智慧去重新發掘和闡釋的動態過程。閱讀過程中,那種對古老智慧的尊重油然而生,同時也為人類文明的韌性感到贊嘆。對於那些期待在文字中尋找到心靈慰藉或純粹娛樂的讀者來說,這本書可能略顯“硬核”,但對於那些渴望獲得紮實知識、並享受思維被挑戰和拓展的讀者而言,它無疑是一份豐厚的精神饋贈。我確信,這本書將會在我的書架上占據一個非常重要的位置,時常被我重新翻閱。

評分好好好好好好好好好好好

評分活動期購入,價格給力,書籍完好!

評分還可以,做活動買的

評分不錯,物美價廉。

評分一起買瞭很多名傢通識係列的書,書不錯,內容值得學習,就是有些沒有塑封,還有一些書買完降價十幾塊,活動優惠看來還是有水分的

評分《絲綢之路考古十五講》以中外史料和考古發現為依據,分階段講授自青銅時代至鄭和下西洋時代絲綢之路上的重大考古發現以及海內外最新研究成果。圖文並茂,生動易讀。

評分讀完之後你就會發現很多不一樣的東西。

評分書很不錯,我收到瞭,很喜歡。

評分印刷不錯,值得一讀!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![海外中國研究文庫:中國革命的曆史透視(第2版) [The Chinese Revolution in Historical Perspective, 2nd edition] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10809937/d17065f0-d42f-468d-b21c-88959d257487.jpg)