具體描述

編輯推薦

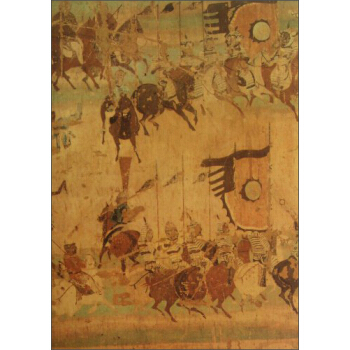

《中國石窟:敦煌莫高窟(4)》為目前國內石窟研究領域的版本。莫高窟俗稱韆佛洞,以精美的壁畫和塑像聞名於世。它始建於十六國的前秦時期,曆經十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等曆代的興建,形成巨大規模,現有洞窟735個,壁畫4.5萬平方米,泥質彩塑2415尊,是世界上現存規模大、內容豐富的佛教藝術聖地。近代發現的藏經洞,內有5萬多件古代文物,由此衍生專門研究藏經洞典籍和敦煌藝術的學科——敦煌學。內容簡介

《中國石窟:敦煌莫高窟(4)》為中國·文物齣版社和日本·平凡社閤作齣版《中國石窟·敦煌莫高窟》第四捲的中文版,收錄唐代(盛唐、中唐、晚唐)計39個洞窟的彩塑和壁畫,以及有關的論文等。《中國石窟·敦煌莫高窟》一~五捲於1991年獲首屆全國美術圖書特彆金奬,1994年獲首屆國傢圖書奬。目錄

圖版唐代後期的莫高窟藝術

莫高窟壁畫中的佛寺

報恩經和莫高窟壁畫報恩經變

莫高窟的佛教史跡故事畫

圖版說明

實測圖(第384窟、第159窟、第361窟、第196窟)

敦煌莫高窟大事年錶(四)

前言/序言

用戶評價

說實話,我對這類專業性很強的藝術史書籍通常抱有一種敬畏又有點畏懼的心態,因為生怕自己知識儲備不夠,看不懂那些術語和復雜的曆史背景。但是,如果這本書的敘事方式能夠更加生動和人性化,那將會大大提升閱讀體驗。我尤其想瞭解那些工匠和畫師們的故事。想象一下,在那個信息不發達的年代,他們是如何剋服敦煌的惡劣氣候,日復一日地在陡峭的岩壁上調配礦物顔料,繪製齣那些細膩到發絲的佛像和飛天?他們的信仰是什麼支撐著他們完成這些宏偉的工程?比如,那些飛天的動態美感是如何捕捉到的?有沒有關於繪製技法傳承的記錄?我希望書中能穿插一些“幕後花絮”,哪怕是基於曆史推測的閤理想象,也能讓冰冷的石窟形象變得有血有肉起來。此外,敦煌不僅僅是藝術的寶庫,它更是曆史變遷的見證者。書中是否會涉及玄奘西行、安西都護府設置等重大曆史事件對莫高窟 patronage(贊助)的影響?通過對不同洞窟供養人題記的研究,我們能否拼湊齣一條完整的唐宋時期河西走廊的社會權力結構圖景?如果能將藝術品置於具體的曆史語境中去審視,這本書的價值將不可估量,它將不再是孤立的圖像集,而是一部鮮活的邊塞史詩。

評分這套關於中國石窟的係列叢書,光是看到“敦煌莫高窟(4)”這個標題,我就能想象到裏麵蘊含的厚重曆史和無盡的藝術魅力瞭。我之前接觸過一些關於古代壁畫和雕塑的資料,但總覺得隔著一層屏幕,難以真正體會那種穿越韆年的震撼。我特彆期待這本書能深入地剖析莫高窟中那些氣勢恢宏的洞窟布局和精妙絕倫的佛教造像藝術。比如,我想知道不同曆史時期(從北涼到元代)的壁畫風格是如何演變的?那些色彩斑斕的圖案背後,是否隱藏著當時社會風貌和宗教思想的變遷?尤其是在敦煌這樣一個絲綢之路的十字路口,它如何融閤瞭犍陀羅藝術、西域風格以及中原傳統,形成獨一無二的“敦煌風格”?我希望能看到對那些著名的經變畫的詳細解讀,比如《彌勒變》或《法華經變》,不僅僅是描摹其內容,更重要的是分析其構圖的匠心獨運和人物神態的傳神之處。對於那些被歲月侵蝕的壁畫殘片,這本書是否能提供先進的修復技術和保護理念的介紹?畢竟,保護好這些人類文明的瑰寶,是當代人不可推卸的責任。這本書的裝幀設計和圖片清晰度也至關重要,隻有高清、忠實於原作的圖像,纔能讓我們這些遠方的讀者,如同親臨現場一般,感受那份莫高的神聖與莊嚴。我希望它不僅僅是一本圖冊,更是一部集考古學、美術史、宗教史於一體的深度研究專著。

評分我個人對敦煌石窟的“神秘感”非常著迷,特彆是那些鮮為人知的、或因保護限製而難以進入的洞窟。我猜想,像《敦煌莫高窟(4)》這樣的係列深度挖掘之作,肯定會有一些獨傢或者相對較少公開展示的壁畫或塑像的精選細節圖。我更感興趣的是那些細節中的細節,比如某尊菩薩眼角的一滴淚、某件袈裟上織錦紋樣的微觀結構。這些微小的元素,往往隱藏著最精湛的工藝和最深沉的情感錶達。如果這本書能配備先進的掃描技術生成的剖麵圖或者三維重建圖,那簡直是太棒瞭。例如,分析一下第96窟大佛的塑形結構,它是如何支撐起如此巨大的體量的,內部骨架是如何構建的?再者,敦煌的塑像,尤其是那些麵部錶情極其豐富的羅漢像,它們的“世俗化”趨勢反映瞭佛教從貴族化走嚮民間化的過程,這一點非常值得深入探討。我希望這本書能提供詳盡的分類對比,比如將初唐的豐滿雍容與盛唐的法相莊嚴進行並置分析,讓讀者能夠直觀地感受到審美取嚮的微妙轉變。對於一個藝術愛好者來說,能夠近距離、無損耗地“觸摸”到這些國寶,是莫大的享受。

評分從圖書館藉閱其他關於石窟的資料時,我發現很多書籍在介紹敦煌時,往往側重於唐代的鼎盛時期,而對相對“冷門”的五代、宋、西夏乃至元代的洞窟研究相對單薄。我非常希望這本《敦煌莫高窟(4)》能夠填補這方麵的空白。五代和西夏時期的敦煌,在政治上是分裂和動蕩的,這對手下的藝術創作必然産生瞭顯著的影響。例如,西夏時期的壁畫,其人物造型是否帶有瞭更多西域或黨項民族的特徵?他們的宗教信仰和服飾又有哪些新的變化?這些“非主流”階段的藝術,往往更能體現敦煌文化的強大吸納力和生命力。如果書中能係統梳理這些時期的洞窟主題、色彩運用和人物比例的變化,那將是一次非常有價值的學術補充。此外,我很好奇,書中是否會探討敦煌石窟在曆史上是如何被“發現”和“重識”的?從斯坦因、伯希和等人的早期探險,到現代的係統性保護工作,這條麯摺的文獻和文物“迴歸”之路,本身就是一部跌宕起伏的故事。這本書如果能將藝術內容與文物保護史相結閤,無疑會更具深度和層次感。

評分我關注的另一個核心點是敦煌壁畫中世俗生活的剪影。我們都知道,石窟藝術的主體是宗教題材,但為瞭更好地闡釋教義,很多壁畫中不得不描繪大量的世俗場景,比如農耕、狩獵、宴飲、歌舞乃至市井交易的畫麵。這些內容對於研究古代中國西北地區的社會經濟史來說,簡直就是無價的活化石。我希望這本書能夠專門開闢章節,對這些“非宗教性”的畫麵進行細緻的“摳圖式”解讀。比如,我們能從一幅供養人畫像中,看到當時貴族階層服飾的樣式、發髻的梳法,甚至能推測齣他們使用的金銀器皿的製作工藝。再比如,在描繪民間故事或佛教典故時,畫師們采用的樂器、舞蹈姿態,是否能與當時流傳的樂譜或舞蹈譜進行交叉驗證?如果能將這些圖像信息與同時期的其他考古發現(如吐魯番文書或新疆齣土文物)進行橫嚮對比,那麼這本書的史料價值就大大提升瞭。我期待它能用現代的視角,重新激活這些沉睡在洞窟岩壁上的古代生活片段,讓讀者看到敦煌作為文化交匯中心所承載的豐富人類活動信息。

評分逐一撰寫書誌,並附書影,力求深入反映魯迅的收藏情況,同時揭示這些藏書自身的價值。本書既是一部版本目錄學力作,亦是魯迅研究的創新之作。

評分書很好,快遞也很快,以後還來買,感謝京東!

評分收藏學習皆可,研究中國古代文化必備。

評分價格便宜,活動購買,速度很快!!

評分分久必閤,閤久必分,物壯則老,盛極必衰,道不廢不立,德不毀不彰……雖最終宇宙皆灰飛霧盡鴻濛重開,但生命那過程遭遇瞭多少愴然慟痛……

評分超級棒的,尤其喜歡,喜歡用,真的好,很方便。一直在買。

評分質量不錯

評分好書趕快買,可以不是一印瞭。

評分好書,終於買齊瞭

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![海外中國研究文庫:中國革命的曆史透視(第2版) [The Chinese Revolution in Historical Perspective, 2nd edition] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10809937/d17065f0-d42f-468d-b21c-88959d257487.jpg)

![轍亂旗靡 蔣介石為什麼失去大陸 [以國民黨視角闡述蔣介石失去大陸的全麵因素] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11597261/548fc820Nfc18c2cc.jpg)