具体描述

编辑推荐

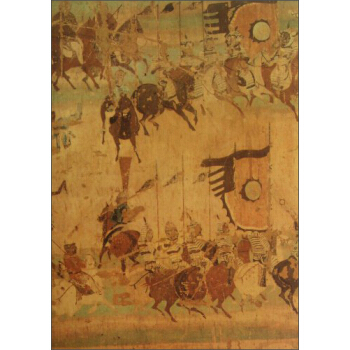

《丝绸之路考古十五讲》以中外史料和考古发现为依据,分阶段讲授自青铜时代至郑和下西洋时代丝绸之路上的重大考古发现以及海内外最新研究成果。图文并茂,生动易读。《丝绸之路考古十五讲》为丝绸之路作出了全新的定义:古代和中世纪从黄河流域和长江流域,经印度、中亚、西亚连接北非和欧洲,以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路。《丝绸之路考古十五讲》读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;也用作大学通识课教材,教员上课时可以参照其框架和基本内容,再加补充发挥。内容简介

《丝绸之路考古十五讲》以中外史料和考古发现为依据,分阶段讲授自青铜时代至郑和下西洋时代丝绸之路上的重大考古发现以及海内外最新研究成果。图文并茂,生动易读。作者简介

林梅村,1956年4月生,北京大学考古文博学院教授。自1 982年起,每年都到新疆、青海、内蒙古、甘肃丝绸之路沿线进行考察,多次深入塔克拉玛干沙漠寻访古城;同时,多次赴日本、瑞典、英国、美国调查流散海外的新疆文物和中亚死语言写卷。主要著作有:《楼兰尼雅出土文书》、《沙海古卷——中国所出怯卢文书初集》、《西域文明——考古、语言、民族和宗教新论》、《汉唐西域与中国文明》《古道西风——考古新发现所见中外文化交流》等。目录

《名家通识讲座书系》总序/1英文目录/5

彩色插图目录/6

第一讲 丝绸与中国文明/1

第一节 丝绸之路的定义/2

第二节 丝绸之路的新认识/3

第三节 从世界五大纺织体系看中国文明/4

第四节 丝绸在中国文明发展过程中的作用/8

第二讲 吐火罗人的起源与迁徙/12

第一节 问题的提出/12

第二节 印欧人的起源和迁徙/14

第三节 双轮战车与吐火罗人南下楼兰/19

第四节 雅利安人迁徙与吐火罗人再下塔里木盆地/26

第三讲 草原之路/35

第一节 阿尔泰语系民族的原始故乡/35

第二节 阿尔泰山的大石冢/38

第三节 阿尔赞“国王谷”/43

第四节 巴泽雷克的斯基泰王陵/48

第四讲 中国与西域的最初接触/54

第一节 昆山之玉/54

第二节 厨宾的珠玑/60

第三节 蜻蜓眼玻璃珠的东传/65

第四节 隋侯之珠/70

第五讲 中亚的希腊化时代/75

第一节 亚历山大东征/75

第二节 中亚的希腊化城邦/76

第三节 希腊艺术的东传/80

第四节 巩乃斯河畔的斯基泰神庙/85

第六讲 古代中国与西方的海上交通/92

第一节 人海求仙/92

第二节 鸡骇之犀/94

第三节 东西方海上交通的开辟/98

第四节 海路来华的近东艺术品/103

第七讲 汉朝与西方三大帝国的交往/110

第一节 张骞通西域/110

第二节 黎轩/117

第三节 安息/122

第四节 大秦/128

第八讲 罗马人与东西方海上交通的开辟/139

第一节 红海古港口的变迁/141

第二节 印度古海港——阿里卡梅杜/146

第三节 扶南古港口——沃奥/148

第四节 中国东南沿海的舶来品/156

第九讲 楼兰文明/164

第一节 从罗布泊到鄯善河/164

第二节 汉文化的西传/170

第三节 楼兰人种族问题/172

第四节 楼兰考古新发现/175

第十讲 于阗文明/185

第一节 斯基泰人与于阗城邦的兴起/185

第二节 文明的变迁/191

第三节 于阗佛教/194

第四节 丹丹乌里克的“龙女索夫”壁画/203

第五节 于阗佛画与尉迟氏绘画/205

第十一讲 唐宋时代的海上交通/22l

第一节 隋唐中国与西方的海上交通/221

第二节 阿拉丁的神灯/230

第三节 长沙窑的外销瓷/232

第四节 黑石号沉船的发现/237

第五节 宋代的海上交通/245

第十二讲 唐蕃古道/252

第一节 藏族的形成及其与外界的交往/252

第二节 唐蕃古道的开辟/256

第三节 《唐蕃会盟碑》与《大唐天竺使出铭》/260

第四节 吐谷浑与青海都兰吐蕃大墓/264

第五节 青藏高原考古新发现与吐蕃权臣噶尔家族/268

第十三讲 吐鲁番文明/278

第一节 文明的变迁/278

第二节 佛教/286

第三节 火祆教/292

第四节 景教和基督教/296

第五节 摩尼教/300

第十四讲 居延沧桑/306

第一节 秦时明月汉时关/307

第二节 农牧之争/312

第三节 马可波罗笔下的亦集乃城/316

第四节 黑城的发现及其文物的流散/321

第十五讲 郑和海外遗迹/328

第一节 郑和家世/328

第二节 明代初年的西洋与满剌加大明海军基地/332

第三节 明朝与三佛齐的朝贡贸易/340

第四节 郑和葬地——古里/344

第五节 非洲的礼品/350

第六节 郑和舰队在波斯湾的登陆地/354

第七节 郑和宝物的最后归宿/360

参考书目/368

主题索引/370

精彩书摘

小河五号墓地坐落在一座小山包上,墓地放置许多牛头、公羊角,墓内随葬公牛角和公羊角,有的墓多达26个,木棺用整张牛皮或羊皮覆盖,表明墓主人生前以畜牧业为生。墓地中心一座女性墓上构筑了原木结构的“享堂”,充分显示了女性在当时社会中的重要地位。其余墓葬与克尔木齐墓地一样,分族而葬。每个家族墓群之间用木栏杆隔开,墓前立有与人等高的木雕人像,墓内随葬木俑,其功能分别相当于克尔木齐墓地的石板坟院、墓地石人和随葬石俑。历史有惊人的相似之处,犍陀罗艺术在中亚本来是一种石刻艺术,传人新疆后却变成一种木雕或泥塑艺术。究其原因,主要因为新疆缺乏适合雕刻人像的优质石材。小河墓地中心有一个高达1。43米的大型生殖崇拜木雕,相当引人注目,使人联想起克尔木齐墓地那些性质不明的石条,不知是否为生殖崇拜对象?

由于塔里木盆地得天独厚的气候条件,小河墓地的古尸和服饰得以完好地保存下来,墓主人头戴尖顶毡帽,样式和奇台采集的克尔木齐式石俑头上戴的尖帽完全相同。尽管小河墓地未见陶器,但是古墓沟人的尖底草篓与阿凡纳羡沃和克尔木齐的尖底陶器非常相似,而古墓沟人随葬的石俑或木俑,再次表明它们与克尔木齐文化的渊源关系。

20世纪80年代初,罗布泊以西70公里孔雀河北岸古墓沟墓地的发现,进一步揭开了楼兰远古文化的面貌。1979年,新疆考古研究所考古队在孔雀河下游北岸第二台地沙丘上发现这个古代墓地,今称“古墓沟文化”。目前一共发掘了42座墓,墓葬形制可分两类:一类与小河墓地相同,另一类墓以木棺为中心环列7圈木桩,非常壮观。据碳14资料,第一类墓的年代大约在公元前1800一前1700年,第二类墓有打破第一类墓的现象,说明小河墓地不晚于公元前1800年。古墓沟墓地延续时间较长,从公元前1800年直迄公元前1700年。第二类墓的主人皆为男性,说明当时男性已取代女性,开始在社会中扮演重要角色。古墓沟墓地随葬品组合主要为石俑或木俑、平纹毛织物、木器、零星铜器,但是不见陶器。正如发掘者王炳华指出的,古墓沟墓地无疑属于青铜时代,因为这片墓地中数以百计的木桩都有青铜斧砍凿痕迹。

……

前言/序言

用户评价

我最近正在追看一些关于早期人类迁徙和贸易网络的纪录片,深感知识体系的碎片化。直到翻开这本书,才感觉像是找到了一个核心的枢纽。它的结构安排非常清晰,每一讲都聚焦于一个特定的时间段或地理区域,但同时又彼此关联,形成了一个宏大的叙事框架。作者在论述中不时穿插的对当代相关研究的引用和探讨,也展示了这部作品的时代性。它没有将历史定格在过去,而是巧妙地引申到当代世界贸易和文化交流的诸多议题上,引发了读者更深层次的思考。这种“古为今用”的视角,让阅读不再是单纯的怀古,而是一种对人类社会发展规律的探索。特别是对于那些对地缘政治和文化动力学感兴趣的读者,这本书提供的历史参照系是极其宝贵的。读完,我感觉自己对全球化的历史根源有了更深刻的体悟。

评分这本书最打动我的地方,在于它所体现出的那种对“未知”的敬畏与探索的热情。它没有试图给出所有问题的标准答案,而是更注重于呈现“我们是如何知道这些的”这一过程。作者在介绍考古学方法论时,那种严谨细致的描述,让人意识到每一项发现背后都凝聚了多少心血和汗水。它让人明白,历史并非既定的文本,而是需要通过一代代人,用工具、用耐心、用智慧去重新发掘和阐释的动态过程。阅读过程中,那种对古老智慧的尊重油然而生,同时也为人类文明的韧性感到赞叹。对于那些期待在文字中寻找到心灵慰藉或纯粹娱乐的读者来说,这本书可能略显“硬核”,但对于那些渴望获得扎实知识、并享受思维被挑战和拓展的读者而言,它无疑是一份丰厚的精神馈赠。我确信,这本书将会在我的书架上占据一个非常重要的位置,时常被我重新翻阅。

评分这部书让我对那个遥远而神秘的时代充满了无尽的遐想。作者以极其细腻的笔触,将那些早已化为尘土的古老文明重新唤醒,仿佛我正身临其境地走在那些古老的商道上。从初识的陌生,到逐渐领略到不同地域文化交融碰撞的火花,那种感觉既震撼又令人沉醉。书中对许多考古发现的解读,绝非枯燥的学术罗列,而是充满了洞察力和人文关怀,让人不禁思考,在漫长的历史长河中,人类是如何一次次地创造出辉煌,又如何将这些辉煌铭刻在地球的肌理之中。尤其是一些关于早期贸易路线变迁的论述,逻辑严密,引人入胜,让人在阅读过程中不断产生“原来如此”的顿悟。这本书的阅读体验,更像是一场穿越时空的探险,每一次翻页都伴随着新奇的发现和对历史深层意义的追问。它成功地架起了一座现代人与古代世界对话的桥梁,让那些深埋地下的遗迹,重新发出了有力的回响。

评分说实话,我原本以为这类题材会显得有些晦涩难懂,毕竟涉及到大量的考古学专业知识和历史地理的考证。然而,这本书的叙事风格却出乎意料地流畅且富有画面感。它没有采用那种刻板的教科书式描述,而是巧妙地融入了许多生动的故事和鲜活的案例。读起来,我感觉自己就像是跟着一位经验丰富的向导,穿梭于不同遗址之间,聆听每一块石头、每一件陶器所能讲述的故事。作者对于文化传播路径的分析,尤其到位,那种对细节的捕捉能力,令人印象深刻。它不仅仅是在记录“发生了什么”,更在深入剖析“为什么会发生”以及“它意味着什么”。这种深度和广度兼备的叙述,使得即便是对历史不太热衷的读者,也能被深深地吸引进去,并从中获得极大的满足感。它成功地将严肃的学术研究,转化成了一种引人入胜的文化普及读物。

评分这本书的排版和装帧质量也值得称赞,虽然内容本身才是重头戏,但优秀的载体无疑能提升阅读的愉悦度。内页的插图和地图的制作非常精良,那些古老的路线图和遗址剖面图,清晰地展示了复杂的空间关系,极大地帮助了理解书中的论述。我特别欣赏作者在构建历史图景时所展现出的那种严谨态度,每一个推论背后似乎都能找到坚实的物证支撑,这让阅读体验充满了可靠的安全感。它不是那种浮夸地描绘黄金和丝绸的浪漫史诗,而是脚踏实地地从物质文化层面去解构古代世界的复杂性。读完之后,我对于“连接”这个概念有了全新的认识,明白了人类文明的演进,从来都不是孤立的,而是通过无数次的接触、交换和影响编织而成的一张巨大网络。对于想要系统了解古代欧亚大陆互动的读者来说,这本书无疑提供了一个极佳的起点。

评分这本书挺棒的,了解丝路的基本读物,质量和用纸,配图都好过关,这套书按照教材的标准来做的,质量有保证。终于买到了,经常缺货。

评分好书…………………………………………………………

评分以中外史料和考古发现为依据,分阶段讲授自青铜时代至郑和下西洋时代丝绸之路上的重大考古发现以及海内外最新研究成果。图文并茂,生动易读。

评分不错的图书,内容非常好!

评分这个系列不错,买了好几本。

评分比较系统的讲述了丝绸之路的方方面面

评分北大的书都挺不错的,趁着搞活动赶紧买了几本,就是不知道何时才能看完啊?

评分读完之后你就会发现很多不一样的东西。

评分扫盲挺好的,但是这一类书的通病就是没有地图。一本世界地图得随时候着。某些段落的历史脉络不是很清晰,翻来覆去笔记本上画了几遍才理出个前后顺序。至于某些尚未定论的考古疑问,能介绍得再清晰些就好了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![海外中国研究文库:中国革命的历史透视(第2版) [The Chinese Revolution in Historical Perspective, 2nd edition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10809937/d17065f0-d42f-468d-b21c-88959d257487.jpg)