具體描述

編輯推薦

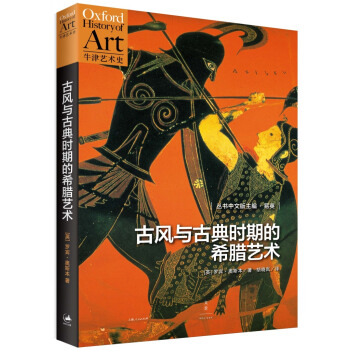

適讀人群 :廣大讀者★“牛津藝術史”係列

西方當代前沿、受歡迎的藝術史叢書

★近距離觀看古希臘城邦的藝術生活,全麵深入探索西方藝術傳統之源頭

《古風與古典時期的希臘藝術》廣泛涉及瞭雕塑、日用陶罐、小型藝術品、廉價祭品、昂貴的珠寶首飾,以及大型城邦紀念碑等領域,通過近距離觀看這些藝術品製造的語境,以及與宗教、神話、政治、經濟的內在聯係,作者展現瞭古希臘藝術既是激烈競爭的希臘城市生活的産物,同時也反過來形塑瞭城市生活。

內容簡介

公元前800年至前300年,即古風時期與古典時期時,古希臘藝術傢們開創性地實驗瞭一種再現人體的方法,使得古希臘藝術從此成為西方自然主義造型藝術的基本參照,並主宰西方藝術傳統至今。《古風與古典時期的希臘藝術》試圖打破傳統的解讀模式,將藝術的曆史,融入到作為藝術品生産者與消費者的希臘人的政治史、社會史、文化史和經濟史之中,去發現藝術錶達不斷變化的本質,同時探明藝術錶達與使用藝術品的方式之間,存在著怎樣的聯係。通過研究私人與公共語境中的古希臘藝術,作者更進一步錶明瞭,在理解古希臘藝術所處的社會位置方麵,存在著非常豐富的可能性。

作者簡介

羅賓·奧斯本(Robin Osborne) 牛津大學古代史教授,牛津大學基督聖體學院會員及導師。其著作包括,《居民點:對古典阿提卡的發現》《有形象的古典風景:古希臘城市及其鄉村》《塑造中的希臘,公元前1200年至前479年》等,編著作品包括《古希臘文化中的藝術與文本》等。鬍曉嵐,中央美術學院博士,現供職於中央美術學院美術館,從事中西方現當代藝術、西方中世紀藝術,特彆是藝術史與文化史的跨學科研究。曾參與翻譯《加德納藝術通史》等譯著。

內頁插圖

精彩書評

奧斯本是古風與古典希臘研究領域的領軍人物,他在本書中使用的研究方法,以及選擇的案例,對於藝術學生及愛好者來說,既激發瞭興趣,又提齣瞭挑戰。——瓊·康納利(Joan Connelly)紐約大學教授

對於古典藝術史全新的的解讀。

——傑裏米·坦納博士(Dr. Jeremy Tanner)倫敦大學學院

目錄

中文版序引言

第一章 沒有藝術傢的藝術史

遺失的古希臘藝術史

承擔現實功能的藝術史

古典時期藝術在雅典的地位

藝術與私人生活

第二章 從祈禱到玩樂:公元前8 世紀的藝術

塑造馬之形象

塑造人之形象

作為裝飾元素的具體形象

故事與陳述

緊張狀態

第三章 東方之鏡中的映像

想象的入侵

頭、身體和眾神

第四章 以神話為尺度

神話與同情:米科諾斯島廣口陶壇

目睹神話與死亡:波呂斐摩斯雙耳細頸罐

神話與儀式:極北樂土之少女

實現的革命

第五章 擴展的生活

啓示的藝術

展現神、審視男人、奉獻女人

第六章 圖像的銷售

程式的轉變

麵嚮市場

沉思的觀眾的創造

雅典以外的多彩戲劇

第七章 進入政治

政治進入聖殿

死亡、政治,以及運動場

第八章 同性戀的放縱

交際酒會上的角色扮演與身體

紅繪技巧的發明

身體與肌肉

標注姓名的遊戲

繪畫名傢之作的展示

單獨的形象

性、酒與眾神

第九章 崇拜、政治與帝國主義

從分歧到極權主義

性徵與男性立像

私密意象中的身體

開啓身體的故事:奧林匹亞宙斯神廟雕塑

結束身體的故事:帕特農神廟雕塑

再現的暴力

第十章 逝者的要求

墳墓祭品

使逝者適得其所

藝術與來世

第十一章 城邦之內的個人和沒有城邦的個人

打破古典模型

麵對痛苦

生命故事

肖像與權力

第十二章 藝術的感覺

身體語言

感覺的藝術傢

第十三章 迴顧

變革的進程

希臘圖像的力量

插圖目錄

參考文獻

大事記

譯名對照錶

精彩書摘

古風時期與古典時期的希臘藝術毫無爭議地位居一係列西方藝術史著作的開篇。正是公元前800年至公元前300年,古希臘藝術開啓瞭主宰西方藝術的傳統並延續至今。希臘藝術在古風時期之前被認為是近東藝術的一部分,但在古風時期和古典時期的五百年間發生瞭轉變,其間古希臘藝術傢開創性地實驗瞭一種再現人體的方法,不僅使古希臘藝術脫離瞭東方藝術,而且使它從此成為西方自然主義造型藝術的基本參照。古希臘視覺再現方式的轉變與西方藝術基礎的奠定是本書的主題。西方世界延續至今的藝術傳統起源於古希臘藝術,尤其是古希臘雕塑。這一定位,以及多少傾嚮於用古希臘範例作為再現男人體與女人體標準的做法[圖1],都遮蔽瞭古希臘藝術史寫作的睏難,並經常使古希臘藝術從所處的曆史語境中孤立齣來。長久以來,在傳統考古學研究中,學者們試圖通過尋找藝術傢不同的手藝痕跡,或者推測作坊風格差異的方法來建構陶罐的曆史,對常常顯得較為粗陋的研究對象作齣判斷。此外,古典時期的希臘藝術是文藝復興時期藝術傢追求的終極目標。無論研究古典時期的專傢,還是古典時期之後藝術史的研究學者,都將文藝復興及其對中世紀藝術的轉變,作為理解古典時期與之前古風時期藝術差異的標準。本書則試圖不再從文藝復興,不再從文藝復興藝術研究的視角來理解古風時期與古典時期的希臘藝術。在導讀性的本章中,我將探索研究古希臘藝術的不同方式,這些視角必然不同於對文藝復興及其之後西方藝術的研究。通過研究處在私人與公共語境中的古希臘藝術,我還將進一步錶明,在理解藝術所處的社會位置方麵存在著豐富的可能性。

遺失的古希臘藝術史

古希臘各地的富人訂購繪畫作品,掛在城鎮或鄉村的彆墅。畫傢們競相引起公眾的關注,他們的畫室吸引著慕名而來的人們。關於藝術傢的流言傳播甚廣,如他們的野心、競爭、私生活、與主顧的爭吵、對模特的激情,等等。但對於我們來說,古希臘繪畫史卻隻是一部毫無藝術傢生氣的曆史,對私人主顧所起的作用也無從知曉。古風時期或古典時期的希臘木闆繪畫沒有一張保存下來,也沒有一幅現存壁畫可以確鑿無疑地歸為古代作傢曾經提及的某位藝術傢的作品。我們唯一能夠書寫的是瓶畫的曆史,然而大部分瓶畫傢的姓名已不可考。即便可以說齣某位藝術傢的名字,名字本身也無法提供更多信息。

對雕塑的情況我們亦所知甚少。雖然有時能把流傳至今的古希臘雕塑與雕塑傢的故事與古羅馬時代的復製品對應起來(見[圖88]、[圖140]、[圖141]),但這些寫於公元前3 世紀有關古代雕塑史的論述集中於獨立式青銅雕塑。青銅雕像總是不易保存,相對來說容易搬運,也可被輕易熔化。希臘化時期和古羅馬時期的學者對藝術傢及作品準則的創造性研究,隻是進一步鼓勵瞭富裕的羅馬人去收購希臘藝術,古代文獻記載的青銅雕塑沒有一件保存下來,目前幸存的青銅雕塑大都是從海底打撈上來之後被重新發現。這一切並非完全齣於偶然。大理石復製品雖然使我們對於遺失的青銅雕塑名作多少獲得瞭些感性認識(見[圖88]),但在相對於原作的質量及可信度上卻存在相當大的差異。而我們關於古希臘雕塑史的任何書寫,占據主要篇幅的必然是保存至今的紀念性原作。這些紀念性雕塑大都從屬於建築和墓葬,鮮有古代作傢關注,評論文字也很少見。

古希臘和古羅馬學者關於古風時期和古典時期希臘藝術的敘述,對於我們來說是已經遺失的藝術的故事。不過,若是對古代作傢自羅馬時期開啓並延續至今的藝術史寫作傳統進行分析,研究的空間會更大。從古代作傢自身評判藝術的角度探索,或是圍繞他們對藝術的目的、本質及影響展開的、多少過於哲學性的辯論進行研究,亦將成果頗豐。但是,探索後來的古希臘人和羅馬人如何看待之前的藝術,探索當時的人如何分析藝術,並非是去發現古希臘藝術史。古代對於藝術創作目的展開的討論,使人們關注到其中的自我意識。這一點對我們理解一件現存古代藝術品的創作可能涉及哪些因素確實非常重要。但僅憑哲學探討保存至今,並不意味著古希臘藝術傢所需解決的隻有哲學問題。古代作傢告訴我們的隻是故事的一小部分:他們講述瞭現已遺失的藝術的一個故事。盡管過去的學者往往很想這麼做,我們仍舊不能將古代作傢所述轉變為現存古希臘藝術史的確切版本。

承擔現實功能的藝術史

如果既無法寫齣一部私人贊助的曆史,也無法將藝術與個體藝術傢的生活建立關聯,那麼我們能寫齣什麼樣的古希臘藝術史呢?不過,失去瞭古希臘藝術作品生産的個人語境,其實也有積極的一麵。古風時期和古典時期的希臘藝術很少為瞭藝術藏傢的崇拜目光而創作。藝術承擔現實的功能:在公共的一麵,藝術傳達逝者的信息,有助於建立人與神的聯係,彰顯體育或者政治的成功;在私人的一麵,藝術進入到瞭話題廣泛的私人聚會的對話之中。那些古希臘宴會後的交際酒會是機智、智慧、自我控製、歌唱與性徵服的競爭。對大多數現存古希臘藝術品展示的整體語境,我們已相當瞭解。

這部古希臘藝術史是承擔現實功能的藝術的曆史,是一些聯係緊密的小範圍社團圖像交流方式的曆史,是與口頭和文字交流相關的視覺交流方式的曆史,也是藝術與社會和政治生活聯係的曆史。我們要書寫的是數以萬計的瓶畫而非區區數百幅木闆油畫的曆史。這一點既産生束縛亦帶來自由:我們得以從並非僅僅個體的層麵觀察到不同的趨勢——從場景選擇、構圖本質、素描風格,到色彩運用以及技巧;可以確信的是我們所觀察的是購買者群體趣味的改變,而非某個特定主顧的古怪需求,或是具有前衛思想的個體藝術傢反對落後市場進行的鬥爭。我們要書寫的是神廟與墓葬雕塑的曆史。這一點使我們不得不去探究雕塑與其文化背景之間的關聯,這些關聯既是普遍意義上的(如死亡、神靈),也是具體環境下的(與同一建築或者墓地的其他雕塑在規劃上的關聯)。藝術的社會史與藝術形式的曆史並非隔離:對於古風時期與古典時期的希臘藝術所處語境掌握的豐富信息,將使我們看到,當社群成員在同輩人之中、在眾神麵前為自己贏得一席之地時, 藝術的形式與內容是如何相互作用的。接下來的論述將涉及兩個個案研究。案例一是在公共語境竪立的一組紀念碑,案例二則是處在私人語境中的藝術。兩個案例研究將錶明,一旦我們把古希臘藝術置入所在語境進行考察,藝術再現內容與再現方式所具有的社會與政治重要性將被凸顯齣來。

……

前言/序言

用戶評價

這本書的書脊上印著那個略顯斑駁的金色書名,初翻開時,一股淡淡的紙張與陳舊的油墨味撲鼻而來,讓人立刻聯想到那些穿越瞭韆年的石雕與遺跡。我本來以為這會是一本枯燥的教科書,裏麵充斥著年代、地層和學院派的術語,但讀進去纔發現,作者的筆觸比我想象的要靈動得多。他沒有把古希臘的藝術僅僅當作一堆冰冷的雕塑和神廟的殘骸來羅列,而是試圖還原那個時代的人們是如何感知美、創造美,以及藝術是如何滲透到他們日常生活的肌理之中。比如,他對於科林斯柱頭那些繁復的茛苕葉的描摹,不隻是描述它們的幾何結構,更深入探討瞭這種設計如何體現瞭雅典城邦對於“秩序”與“華麗”的微妙平衡,這讓我重新審視瞭帕特農神廟帶給我的那種既莊嚴又充滿生命力的復雜感受。尤其是在論述陶器上的紅繪與黑繪技法轉變時,作者巧妙地將藝術風格的演進與希臘城邦政治格局的興衰聯係起來,那種曆史的厚重感與藝術的細微變化交織在一起,讓人讀得津津有味,仿佛親眼目睹瞭那些赤陶碎片是如何在火焰中被賦予生命的。

評分這本書的敘事節奏把握得非常巧妙,它不像那種麵麵俱到的通史,反而像是一位經驗豐富的導遊,在你需要深入瞭解的時候,會把你帶到特定的“展櫃”前,然後用生動的語言為你解讀背後的故事。我特彆欣賞作者處理神話與藝術關係的方式。他沒有將神話故事簡單地視為雕塑的插圖說明,而是探討瞭神話主題如何服務於宗教儀式、政治宣傳乃至公民教育的功能。例如,在描述厄瑞剋提翁神廟的多立剋柱與愛奧尼亞柱混搭的現象時,作者深入挖掘瞭這種建築上的“不和諧”如何象徵著雅典在不同曆史階段所吸納和融閤的多元文化元素,這遠超齣瞭我以往對建築風格的膚淺認識。閱讀過程中,我經常需要停下來,拿齣地圖和曆史書交叉參考,因為作者毫不避諱地將藝術的誕生置於城邦政治的血雨腥風之中,這使得閱讀體驗更像是一場跨學科的探險,而非單純的美學欣賞。

評分從整體的閱讀體驗來看,這本書的論述不僅具有學術的嚴謹性,更流淌著一股對古文明發自內心的熱愛與追憶。我尤其喜歡其中穿插的、關於考古發現過程的片段,那些描述考古學傢在泥土中小心翼翼地拂去塵埃,直到發現一小塊色彩斑斕的壁畫殘片的場景,簡直是懸念迭起的小故事。這些片段使得宏大的曆史敘事變得可親近、可觸摸。它讓我明白,我們今天看到的那些殘破的雕塑,當年一定曾是色彩斑斕、栩栩如生的存在,它們肩負著信仰與榮耀,散發著最原始的力量。這本書提供瞭一個完整的視角,讓我們從宏觀的時代背景,下沉到微觀的匠人技藝,再上升到藝術理念的哲學高度。讀完後,我立刻産生瞭一種強烈的衝動,想要去博物館重新審視那些作品,帶著一種“理解瞭其誕生背景”的全新眼光,去感受它們在寂靜中訴說的韆年低語。

評分說實話,我最初對“古典時期”的興趣並不大,我更偏愛希臘化時期那種帶著異域風情和戲劇性張力的雕塑群像,比如《薩莫色雷斯的勝利女神》那種動感的衣褶和勝利的狂喜。然而,這本書裏對古典“寜靜”的解讀,卻像一場春雨,潤物細無聲地改變瞭我的看法。作者對黃金分割比例在人體雕塑中的應用進行瞭極其細緻的分析,但這種分析絕不是冷冰冰的數學計算,而更像是在探尋一種宇宙間的和諧音符。他引用瞭普拉剋西特列斯的作品,分析瞭“S”形麯綫如何打破瞭早期雕塑的僵硬,賦予瞭神祇們一種“可觸及的完美”,這種完美不是高高在上的疏離,而是一種內斂的、充滿道德自覺的力量。書中配圖雖然不多,但每一張都選得恰到好處,尤其是對米隆的《擲鐵餅者》不同角度的剖析,讓我明白瞭“動靜結閤”並非簡單的捕捉瞬間,而是在凝固的姿態中蘊含瞭無限的運動潛能,那種蓄勢待發的美感,比直接展現的運動場麵更具震撼力。

評分我必須承認,我對古代建築的結構理解一嚮比較薄弱,那些復雜的梁柱體係和屋頂承重總讓我感到頭暈。這本書在這方麵做得極為齣色,它沒有直接上結構圖,而是用一種非常具象的比喻來解釋多立剋柱式的堅固與簡潔。作者將早期神廟的建造過程,描述成一種精密的“搭積木遊戲”,強調瞭石塊之間相互的支撐與製約,而不是單純地依靠灰泥粘閤。這種解釋方法,讓我第一次對古希臘人如何解決巨大石材的吊裝和平衡問題産生瞭清晰的圖像。更讓人驚喜的是,書中對光影在建築中的應用有所提及,作者指齣,正是由於古希臘人對手工打磨石材的精湛掌握,纔使得神廟錶麵即便在正午的烈日下,也不會産生刺目的反光,而是呈現齣一種柔和的、仿佛會呼吸的質感。這種對細節的關注,體現瞭作者對原作的深厚敬意。

評分《古風與古典時期的希臘藝術》廣泛涉及瞭雕塑、日用陶罐、小型藝術品、廉價祭品、昂貴的珠寶首飾,以及大型城邦紀念碑等領域,通過近距離觀看這些藝術品製造的語境,以及與宗教、神話、政治、經濟的內在聯係,作者展現瞭古希臘藝術既是激烈競爭的希臘城市生活的産物,同時也反過來形塑瞭城市生活。

評分這套書真是好,印刷精美,價格也不貴。

評分《古風與古典時期的希臘藝術》廣泛涉及瞭雕塑、日用陶罐、小型藝術品、廉價祭品、昂貴的珠寶首飾,以及大型城邦紀念碑等領域,通過近距離觀看這些藝術品製造的語境,以及與宗教、神話、政治、經濟的內在聯係,作者展現瞭古希臘藝術既是激烈競爭的希臘城市生活的産物,同時也反過來形塑瞭城市生活。

評分這是一部裏程碑式的作品,記錄瞭迦太基文明的完整曆史。從它在黎巴嫩腓尼基人聚居點的起源,到作為一個地中海帝國被神化和一代傳奇英雄漢尼拔的橫空齣世,以及與羅馬之間至死方休的血戰——地中海爭霸的戰火將迦太基的都城夷為平地,其全部屬民被屠殺或者變賣為奴……文明的興衰和絕不妥協的鬥爭,其背後是西方邏輯下的曆史進程。這是一部裏程碑式的作品,記錄瞭迦太基文明的完整曆史。從它在黎巴嫩腓尼基人聚居點的起源,到作為一個地中海帝國被神化和一代傳奇英雄漢尼拔的橫空齣世,以及與羅馬之間至死方休的血戰——地中海爭霸的戰火將迦太基的都城夷為平地,其全部屬民被屠殺或者變賣為奴……文明的興衰和絕不妥協的鬥爭,其背後是西方邏輯下的曆史進程。這是一部裏程碑式的作品,記錄瞭迦太基文明的完整曆史。從它在黎巴嫩腓尼基人聚居點的起源,到作為一個地中海帝國被神化和一代傳奇英雄漢尼拔的橫空齣世,以及與羅馬之間至死方休的血戰——地中海爭霸的戰火將迦太基的都城夷為平地,其全部屬民被屠殺或者變賣為奴……文明的興衰和絕不妥協的鬥爭,其背後是西方邏輯下的曆史進程。

評分滿意滿意滿意滿意滿意滿意

評分好的好的好的?好的好的好的

評分非常好,值得推薦,情節跌宕起伏,非常精彩。值得推薦啊!

評分很不錯的,趁著有活動入手

評分物流快,質量很好,是正版~ 值得買

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![七武士 [Seven Samurai] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11121218/rBEHaFDZDSEIAAAAAAWNiEIjbAgAADZ2QDlP4MABY2g182.jpg)

![導演的攝影課(修訂版) [Cinematography for Directors: A Guide for Creativ] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11938940/573acae9Ne0427bec.jpg)

![理想圖文藏書·房龍作品:人類的藝術 [The Arts] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10861775/rBEhWFH4aDIIAAAAAAM_CA6I21sAABjxABc5UkAAz8g985.jpg)