具体描述

编辑推荐

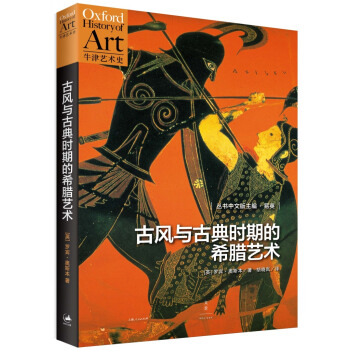

适读人群 :广大读者★“牛津艺术史”系列

西方当代前沿、受欢迎的艺术史丛书

★近距离观看古希腊城邦的艺术生活,全面深入探索西方艺术传统之源头

《古风与古典时期的希腊艺术》广泛涉及了雕塑、日用陶罐、小型艺术品、廉价祭品、昂贵的珠宝首饰,以及大型城邦纪念碑等领域,通过近距离观看这些艺术品制造的语境,以及与宗教、神话、政治、经济的内在联系,作者展现了古希腊艺术既是激烈竞争的希腊城市生活的产物,同时也反过来形塑了城市生活。

内容简介

公元前800年至前300年,即古风时期与古典时期时,古希腊艺术家们开创性地实验了一种再现人体的方法,使得古希腊艺术从此成为西方自然主义造型艺术的基本参照,并主宰西方艺术传统至今。《古风与古典时期的希腊艺术》试图打破传统的解读模式,将艺术的历史,融入到作为艺术品生产者与消费者的希腊人的政治史、社会史、文化史和经济史之中,去发现艺术表达不断变化的本质,同时探明艺术表达与使用艺术品的方式之间,存在着怎样的联系。通过研究私人与公共语境中的古希腊艺术,作者更进一步表明了,在理解古希腊艺术所处的社会位置方面,存在着非常丰富的可能性。

作者简介

罗宾·奥斯本(Robin Osborne) 牛津大学古代史教授,牛津大学基督圣体学院会员及导师。其著作包括,《居民点:对古典阿提卡的发现》《有形象的古典风景:古希腊城市及其乡村》《塑造中的希腊,公元前1200年至前479年》等,编著作品包括《古希腊文化中的艺术与文本》等。胡晓岚,中央美术学院博士,现供职于中央美术学院美术馆,从事中西方现当代艺术、西方中世纪艺术,特别是艺术史与文化史的跨学科研究。曾参与翻译《加德纳艺术通史》等译著。

内页插图

精彩书评

奥斯本是古风与古典希腊研究领域的领军人物,他在本书中使用的研究方法,以及选择的案例,对于艺术学生及爱好者来说,既激发了兴趣,又提出了挑战。——琼·康纳利(Joan Connelly)纽约大学教授

对于古典艺术史全新的的解读。

——杰里米·坦纳博士(Dr. Jeremy Tanner)伦敦大学学院

目录

中文版序引言

第一章 没有艺术家的艺术史

遗失的古希腊艺术史

承担现实功能的艺术史

古典时期艺术在雅典的地位

艺术与私人生活

第二章 从祈祷到玩乐:公元前8 世纪的艺术

塑造马之形象

塑造人之形象

作为装饰元素的具体形象

故事与陈述

紧张状态

第三章 东方之镜中的映像

想象的入侵

头、身体和众神

第四章 以神话为尺度

神话与同情:米科诺斯岛广口陶坛

目睹神话与死亡:波吕斐摩斯双耳细颈罐

神话与仪式:极北乐土之少女

实现的革命

第五章 扩展的生活

启示的艺术

展现神、审视男人、奉献女人

第六章 图像的销售

程式的转变

面向市场

沉思的观众的创造

雅典以外的多彩戏剧

第七章 进入政治

政治进入圣殿

死亡、政治,以及运动场

第八章 同性恋的放纵

交际酒会上的角色扮演与身体

红绘技巧的发明

身体与肌肉

标注姓名的游戏

绘画名家之作的展示

单独的形象

性、酒与众神

第九章 崇拜、政治与帝国主义

从分歧到极权主义

性征与男性立像

私密意象中的身体

开启身体的故事:奥林匹亚宙斯神庙雕塑

结束身体的故事:帕特农神庙雕塑

再现的暴力

第十章 逝者的要求

坟墓祭品

使逝者适得其所

艺术与来世

第十一章 城邦之内的个人和没有城邦的个人

打破古典模型

面对痛苦

生命故事

肖像与权力

第十二章 艺术的感觉

身体语言

感觉的艺术家

第十三章 回顾

变革的进程

希腊图像的力量

插图目录

参考文献

大事记

译名对照表

精彩书摘

古风时期与古典时期的希腊艺术毫无争议地位居一系列西方艺术史著作的开篇。正是公元前800年至公元前300年,古希腊艺术开启了主宰西方艺术的传统并延续至今。希腊艺术在古风时期之前被认为是近东艺术的一部分,但在古风时期和古典时期的五百年间发生了转变,其间古希腊艺术家开创性地实验了一种再现人体的方法,不仅使古希腊艺术脱离了东方艺术,而且使它从此成为西方自然主义造型艺术的基本参照。古希腊视觉再现方式的转变与西方艺术基础的奠定是本书的主题。西方世界延续至今的艺术传统起源于古希腊艺术,尤其是古希腊雕塑。这一定位,以及多少倾向于用古希腊范例作为再现男人体与女人体标准的做法[图1],都遮蔽了古希腊艺术史写作的困难,并经常使古希腊艺术从所处的历史语境中孤立出来。长久以来,在传统考古学研究中,学者们试图通过寻找艺术家不同的手艺痕迹,或者推测作坊风格差异的方法来建构陶罐的历史,对常常显得较为粗陋的研究对象作出判断。此外,古典时期的希腊艺术是文艺复兴时期艺术家追求的终极目标。无论研究古典时期的专家,还是古典时期之后艺术史的研究学者,都将文艺复兴及其对中世纪艺术的转变,作为理解古典时期与之前古风时期艺术差异的标准。本书则试图不再从文艺复兴,不再从文艺复兴艺术研究的视角来理解古风时期与古典时期的希腊艺术。在导读性的本章中,我将探索研究古希腊艺术的不同方式,这些视角必然不同于对文艺复兴及其之后西方艺术的研究。通过研究处在私人与公共语境中的古希腊艺术,我还将进一步表明,在理解艺术所处的社会位置方面存在着丰富的可能性。

遗失的古希腊艺术史

古希腊各地的富人订购绘画作品,挂在城镇或乡村的别墅。画家们竞相引起公众的关注,他们的画室吸引着慕名而来的人们。关于艺术家的流言传播甚广,如他们的野心、竞争、私生活、与主顾的争吵、对模特的激情,等等。但对于我们来说,古希腊绘画史却只是一部毫无艺术家生气的历史,对私人主顾所起的作用也无从知晓。古风时期或古典时期的希腊木板绘画没有一张保存下来,也没有一幅现存壁画可以确凿无疑地归为古代作家曾经提及的某位艺术家的作品。我们唯一能够书写的是瓶画的历史,然而大部分瓶画家的姓名已不可考。即便可以说出某位艺术家的名字,名字本身也无法提供更多信息。

对雕塑的情况我们亦所知甚少。虽然有时能把流传至今的古希腊雕塑与雕塑家的故事与古罗马时代的复制品对应起来(见[图88]、[图140]、[图141]),但这些写于公元前3 世纪有关古代雕塑史的论述集中于独立式青铜雕塑。青铜雕像总是不易保存,相对来说容易搬运,也可被轻易熔化。希腊化时期和古罗马时期的学者对艺术家及作品准则的创造性研究,只是进一步鼓励了富裕的罗马人去收购希腊艺术,古代文献记载的青铜雕塑没有一件保存下来,目前幸存的青铜雕塑大都是从海底打捞上来之后被重新发现。这一切并非完全出于偶然。大理石复制品虽然使我们对于遗失的青铜雕塑名作多少获得了些感性认识(见[图88]),但在相对于原作的质量及可信度上却存在相当大的差异。而我们关于古希腊雕塑史的任何书写,占据主要篇幅的必然是保存至今的纪念性原作。这些纪念性雕塑大都从属于建筑和墓葬,鲜有古代作家关注,评论文字也很少见。

古希腊和古罗马学者关于古风时期和古典时期希腊艺术的叙述,对于我们来说是已经遗失的艺术的故事。不过,若是对古代作家自罗马时期开启并延续至今的艺术史写作传统进行分析,研究的空间会更大。从古代作家自身评判艺术的角度探索,或是围绕他们对艺术的目的、本质及影响展开的、多少过于哲学性的辩论进行研究,亦将成果颇丰。但是,探索后来的古希腊人和罗马人如何看待之前的艺术,探索当时的人如何分析艺术,并非是去发现古希腊艺术史。古代对于艺术创作目的展开的讨论,使人们关注到其中的自我意识。这一点对我们理解一件现存古代艺术品的创作可能涉及哪些因素确实非常重要。但仅凭哲学探讨保存至今,并不意味着古希腊艺术家所需解决的只有哲学问题。古代作家告诉我们的只是故事的一小部分:他们讲述了现已遗失的艺术的一个故事。尽管过去的学者往往很想这么做,我们仍旧不能将古代作家所述转变为现存古希腊艺术史的确切版本。

承担现实功能的艺术史

如果既无法写出一部私人赞助的历史,也无法将艺术与个体艺术家的生活建立关联,那么我们能写出什么样的古希腊艺术史呢?不过,失去了古希腊艺术作品生产的个人语境,其实也有积极的一面。古风时期和古典时期的希腊艺术很少为了艺术藏家的崇拜目光而创作。艺术承担现实的功能:在公共的一面,艺术传达逝者的信息,有助于建立人与神的联系,彰显体育或者政治的成功;在私人的一面,艺术进入到了话题广泛的私人聚会的对话之中。那些古希腊宴会后的交际酒会是机智、智慧、自我控制、歌唱与性征服的竞争。对大多数现存古希腊艺术品展示的整体语境,我们已相当了解。

这部古希腊艺术史是承担现实功能的艺术的历史,是一些联系紧密的小范围社团图像交流方式的历史,是与口头和文字交流相关的视觉交流方式的历史,也是艺术与社会和政治生活联系的历史。我们要书写的是数以万计的瓶画而非区区数百幅木板油画的历史。这一点既产生束缚亦带来自由:我们得以从并非仅仅个体的层面观察到不同的趋势——从场景选择、构图本质、素描风格,到色彩运用以及技巧;可以确信的是我们所观察的是购买者群体趣味的改变,而非某个特定主顾的古怪需求,或是具有前卫思想的个体艺术家反对落后市场进行的斗争。我们要书写的是神庙与墓葬雕塑的历史。这一点使我们不得不去探究雕塑与其文化背景之间的关联,这些关联既是普遍意义上的(如死亡、神灵),也是具体环境下的(与同一建筑或者墓地的其他雕塑在规划上的关联)。艺术的社会史与艺术形式的历史并非隔离:对于古风时期与古典时期的希腊艺术所处语境掌握的丰富信息,将使我们看到,当社群成员在同辈人之中、在众神面前为自己赢得一席之地时, 艺术的形式与内容是如何相互作用的。接下来的论述将涉及两个个案研究。案例一是在公共语境竖立的一组纪念碑,案例二则是处在私人语境中的艺术。两个案例研究将表明,一旦我们把古希腊艺术置入所在语境进行考察,艺术再现内容与再现方式所具有的社会与政治重要性将被凸显出来。

……

前言/序言

用户评价

这本书的书脊上印着那个略显斑驳的金色书名,初翻开时,一股淡淡的纸张与陈旧的油墨味扑鼻而来,让人立刻联想到那些穿越了千年的石雕与遗迹。我本来以为这会是一本枯燥的教科书,里面充斥着年代、地层和学院派的术语,但读进去才发现,作者的笔触比我想象的要灵动得多。他没有把古希腊的艺术仅仅当作一堆冰冷的雕塑和神庙的残骸来罗列,而是试图还原那个时代的人们是如何感知美、创造美,以及艺术是如何渗透到他们日常生活的肌理之中。比如,他对于科林斯柱头那些繁复的茛苕叶的描摹,不只是描述它们的几何结构,更深入探讨了这种设计如何体现了雅典城邦对于“秩序”与“华丽”的微妙平衡,这让我重新审视了帕特农神庙带给我的那种既庄严又充满生命力的复杂感受。尤其是在论述陶器上的红绘与黑绘技法转变时,作者巧妙地将艺术风格的演进与希腊城邦政治格局的兴衰联系起来,那种历史的厚重感与艺术的细微变化交织在一起,让人读得津津有味,仿佛亲眼目睹了那些赤陶碎片是如何在火焰中被赋予生命的。

评分我必须承认,我对古代建筑的结构理解一向比较薄弱,那些复杂的梁柱体系和屋顶承重总让我感到头晕。这本书在这方面做得极为出色,它没有直接上结构图,而是用一种非常具象的比喻来解释多立克柱式的坚固与简洁。作者将早期神庙的建造过程,描述成一种精密的“搭积木游戏”,强调了石块之间相互的支撑与制约,而不是单纯地依靠灰泥粘合。这种解释方法,让我第一次对古希腊人如何解决巨大石材的吊装和平衡问题产生了清晰的图像。更让人惊喜的是,书中对光影在建筑中的应用有所提及,作者指出,正是由于古希腊人对手工打磨石材的精湛掌握,才使得神庙表面即便在正午的烈日下,也不会产生刺目的反光,而是呈现出一种柔和的、仿佛会呼吸的质感。这种对细节的关注,体现了作者对原作的深厚敬意。

评分说实话,我最初对“古典时期”的兴趣并不大,我更偏爱希腊化时期那种带着异域风情和戏剧性张力的雕塑群像,比如《萨莫色雷斯的胜利女神》那种动感的衣褶和胜利的狂喜。然而,这本书里对古典“宁静”的解读,却像一场春雨,润物细无声地改变了我的看法。作者对黄金分割比例在人体雕塑中的应用进行了极其细致的分析,但这种分析绝不是冷冰冰的数学计算,而更像是在探寻一种宇宙间的和谐音符。他引用了普拉克西特列斯的作品,分析了“S”形曲线如何打破了早期雕塑的僵硬,赋予了神祇们一种“可触及的完美”,这种完美不是高高在上的疏离,而是一种内敛的、充满道德自觉的力量。书中配图虽然不多,但每一张都选得恰到好处,尤其是对米隆的《掷铁饼者》不同角度的剖析,让我明白了“动静结合”并非简单的捕捉瞬间,而是在凝固的姿态中蕴含了无限的运动潜能,那种蓄势待发的美感,比直接展现的运动场面更具震撼力。

评分从整体的阅读体验来看,这本书的论述不仅具有学术的严谨性,更流淌着一股对古文明发自内心的热爱与追忆。我尤其喜欢其中穿插的、关于考古发现过程的片段,那些描述考古学家在泥土中小心翼翼地拂去尘埃,直到发现一小块色彩斑斓的壁画残片的场景,简直是悬念迭起的小故事。这些片段使得宏大的历史叙事变得可亲近、可触摸。它让我明白,我们今天看到的那些残破的雕塑,当年一定曾是色彩斑斓、栩栩如生的存在,它们肩负着信仰与荣耀,散发着最原始的力量。这本书提供了一个完整的视角,让我们从宏观的时代背景,下沉到微观的匠人技艺,再上升到艺术理念的哲学高度。读完后,我立刻产生了一种强烈的冲动,想要去博物馆重新审视那些作品,带着一种“理解了其诞生背景”的全新眼光,去感受它们在寂静中诉说的千年低语。

评分这本书的叙事节奏把握得非常巧妙,它不像那种面面俱到的通史,反而像是一位经验丰富的导游,在你需要深入了解的时候,会把你带到特定的“展柜”前,然后用生动的语言为你解读背后的故事。我特别欣赏作者处理神话与艺术关系的方式。他没有将神话故事简单地视为雕塑的插图说明,而是探讨了神话主题如何服务于宗教仪式、政治宣传乃至公民教育的功能。例如,在描述厄瑞克提翁神庙的多立克柱与爱奥尼亚柱混搭的现象时,作者深入挖掘了这种建筑上的“不和谐”如何象征着雅典在不同历史阶段所吸纳和融合的多元文化元素,这远超出了我以往对建筑风格的肤浅认识。阅读过程中,我经常需要停下来,拿出地图和历史书交叉参考,因为作者毫不避讳地将艺术的诞生置于城邦政治的血雨腥风之中,这使得阅读体验更像是一场跨学科的探险,而非单纯的美学欣赏。

评分叙述平实,对艺术品描述比较详细,作者态度客观,京东快递非常给力!

评分好

评分关于古希腊的艺术,很好

评分空前的低度,很好的优惠,

评分好

评分東西不錯

评分《古风与古典时期的希腊艺术》广泛涉及了雕塑、日用陶罐、小型艺术品、廉价祭品、昂贵的珠宝首饰,以及大型城邦纪念碑等领域,通过近距离观看这些艺术品制造的语境,以及与宗教、神话、政治、经济的内在联系,作者展现了古希腊艺术既是激烈竞争的希腊城市生活的产物,同时也反过来形塑了城市生活。

评分好评

评分还可以吧

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![七武士 [Seven Samurai] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11121218/rBEHaFDZDSEIAAAAAAWNiEIjbAgAADZ2QDlP4MABY2g182.jpg)

![导演的摄影课(修订版) [Cinematography for Directors: A Guide for Creativ] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11938940/573acae9Ne0427bec.jpg)

![理想图文藏书·房龙作品:人类的艺术 [The Arts] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10861775/rBEhWFH4aDIIAAAAAAM_CA6I21sAABjxABc5UkAAz8g985.jpg)