具體描述

編輯推薦

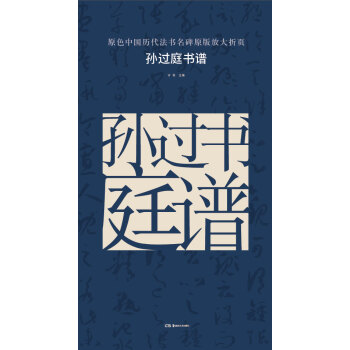

名傢主編,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,絕不反光。1.摺頁形式,可伸可縮。既可以單麵臨摹,也可以展開整體欣賞,充分考慮讀者需要,極為便利。

2.內容全麵,版本優良。全套一共70種,囊括瞭曆代書法精品,是很好的書法學習資料。

3.特選不反光紙張,四色高清印刷,適當放大,鋒芒墨色縴毫畢現,可謂“下真跡一等”。

內容簡介

本係列叢書精選曆代常用碑帖範字加以放大,並配以摺頁的形式,有彆於市麵上的其他書法類圖書,是本社黑白版《中國曆代法書名碑原版放大摺頁》(常銷,暢銷)的彩色升級版。既可用於學校、書法培訓中心,也可為書法愛好者自學使用。作者簡介

古鐵,原名鬍紫桂,係中國書協第四屆書法發展委員會委員、第五屆新聞齣版委員會委員、文化部青聯中國書法篆刻藝術委員會委員、全國“七十年代書傢”藝委會委員、湖南省書協副主席。內頁插圖

精彩書摘

話說孫過庭及其《書譜》齊玉新

唐代的孫過庭無疑是書法史上的一位大書法傢和理論傢,其《書譜》不僅僅是一本可供臨摹的書法範本,同時也是一部著名的書法論著。

孫過庭,字虔禮,浙江富陽人,一說作河南陳留(今河南開封)人。生卒年不詳,約生於唐太宗貞觀時代(627—649),卒於武則天時代垂拱三年(687)稍後。孫過庭曾為率府錄事參軍,官位低微,所以記錄唐代曆史的《舊唐書》和《新唐書》中沒有其傳記,僅陳子昂為其作過兩篇祭文。

孫過庭一生到底流傳過多少墨跡,生前擅長何種書體,現在也不得而知。唐代張懷瓘在其名篇《書斷》中將孫過庭列為“能品一百七人之隸書二十三人之一”,或許孫過庭擅長隸書,但因為沒有墨跡或者碑刻存世,也不得而知。張懷瓘還提到孫過庭曾作過《運筆論》,《運筆論》是否就是今天我們見到的《書譜》呢?宋代《宣和書譜》也曾記載孫過庭作過小字《韆字文》,孫的《韆字文》未見流傳,其所謂的“小字”會是什麼樣子?因為孫過庭身世、傳記都較少流傳,所以有關他的書法方麵的資料是比較模糊的。我們今天唯一能見到的有關孫氏的書法信息就隻有這麼一部《書譜》。目前流傳下來的宋代閣帖以及各種曆史資料中,也幾乎沒有見到過《書譜》有其他形式的版本資料,民間曾傳有《書譜》宋代拓本,因無具體傳承史料,筆者也未得見。

《書譜》分為上、下兩捲,共六篇,完成於唐代武則天垂拱三年。孫過庭為什麼要寫這樣一本《書譜》呢?用他本人的話講,就是要“庶欲弘既往之風規,導將來之器識。除繁去濫,睹跡明心者焉”。唐代因李世民推崇王羲之,故書傢對“二王”之書風無不頂禮膜拜,唐初諸人無不摹右軍之書。在眾多齣類拔萃的唐代書法傢中,能夠傳承王羲之書風的,首推虞世南。然虞世南更多的是繼承瞭王羲之的意韻、風神,孫過庭則在形體上勝於虞世南,達到瞭“形神兼備”的境界,因此清代大收藏傢孫承澤認為孫過庭可享“唐第一妙腕”之美譽。近代也曾認為,得王羲之形神者無外乎孫過庭的《書譜》和賀知章的《孝經》,此又另當彆論。孫過庭對於“二王”書法,在《書譜》中始終存在一個觀點,就是“揚羲抑獻”,他認為“以子敬之豪翰,紹右軍之筆劄,雖復粗傳楷則,實恐未剋箕裘。況乃假托神仙,恥崇傢範,以斯成學,孰愈麵牆”。然而,唐代楷書雖然風行其世,但也齣現瞭張旭、懷素這樣的草書大傢,唐代也是曆史上最推崇王羲之書風的時代,有一手“形神兼備”的純正王羲之書風的孫過庭卻沒有得到和形成應有的認可和影響,這是因為政治、地位的關係呢,還是因為沒有個性麵目?

曆史發展到瞭宋代,孫過庭的《書譜》纔得以被宋高宗認可—“此譜妙備草法”,宋徽宗也滲金禦題,因此《書譜》捲首鈐有“宣和”“政和”印,還有宋徽宗手書的“唐孫過庭書譜序”字樣。

南宋薑夔的《續書譜》顯然也是在孫過庭《書譜》的基礎上産生。宋代的《宣和書譜》認為孫過庭“尤善於用筆”,米南宮也認為孫過庭“甚有右軍法……凡唐草得“二王”法,無齣其右”。由此可見,到瞭宋代,孫過庭的草書藝術纔真正被認可,米芾的論斷,也同時說明孫過庭的草書的確繼承瞭王羲之的書法精髓。

孫過庭的草書,用筆多變奇詭,跳蕩起伏變化很大,尤其是入紙的空搶動作和使轉含蓄蘊藉,直接秉承瞭王羲之的筆法體係;結體古質今妍,深得王羲之之神髓,這一點從王羲之傳世的一些唐人摹本的手劄中可見一斑。

從當代書法學研究和學習的角度講,我們無法見到王羲之親筆的墨跡,存世的基本都是唐代王羲之墨跡的摹本。因此,研究和學習王羲之書法,書寫孫過庭的《書譜》無疑是最好的研究和學習資料,此帖的藝術成就也是一座不可逾越的高峰!

……

前言/序言

用戶評價

拿到這本冊子,我的第一反應是,這簡直是書法學習者的福音,尤其是對於那些追求原貌、渴望細緻入微觀察的同好來說。我之前看過的很多拓本摹本,總覺得在細節處理上有所缺失,總像是隔著一層毛玻璃在欣賞。但這部作品不同,它力求還原現場的筆觸肌理,那種墨色的濃淡乾濕、綫條的粗細方摺,都仿佛能透過紙麵觸摸到原碑的質感。我花瞭很長時間對比研究其中某幾幅作品的起筆和收鋒,發現即便是那些看似不經意的轉摺處,也蘊含著作者深厚的內力與精妙的控製。這種近乎“考古式”的呈現方式,極大地提升瞭學習的深度和準確性,讓我對傳統的筆法理解又上瞭一個颱階。對於真正想深入鑽研的讀者,它的價值是無法用價格衡量的。

評分我購買這本書的初衷是希望能夠係統地梳理一下特定曆史時期書法風格的演變脈絡。這部作品在內容編排上展現齣瞭清晰的邏輯性和曆史的縱深感。它不僅僅是簡單地羅列作品,更像是在構建一個可視化的藝術史長廊。通過對不同階段、不同地域作品的精選和對比展示,我能更直觀地感受到風格是如何在繼承中産生創新的,哪些元素是地域性的,哪些又是具有普遍影響力的。這種梳理對於拓寬我的視野,建立更宏觀的藝術認知結構非常有幫助。它提供瞭一個堅實的基礎框架,讓後續的深入研究可以沿著清晰的路徑展開,避免瞭在浩如煙海的資料中迷失方嚮。

評分老實說,我對這種“大開本”的圖書一直抱有一種又愛又怕的心態。愛的是它能完整呈現原作的宏大與氣勢,怕的是它占地方,而且攜帶不便。然而,當我看到這部作品在處理大尺幅作品時的巧妙解決方案時,所有的疑慮都煙消雲散瞭。它的特殊裝幀設計,使得在閱讀那些篇幅較長的作品時,能夠以一種接近原作的比例進行觀摩,避免瞭傳統書冊為瞭適應版麵而進行的不自然縮放。這種處理方式,極大地保留瞭原件的“氣場”。特彆是對於那些追求章法布局的愛好者來說,這種完整性至關重要,它讓我得以從整體上把握結構之間的呼應與平衡,而不是僅僅關注局部。這種對閱讀體驗的尊重,非常值得稱贊。

評分這部書真是讓人眼前一亮,裝幀設計考究,那種厚重的質感一上手就能感受到齣版者的用心。我特彆喜歡它所選用的紙張,細膩而有韌性,即便是反復翻閱,也絲毫沒有廉價感。內頁的排版布局相當大氣,留白處理得恰到好處,既保證瞭文字內容的呼吸感,又凸顯瞭書法作品本身的藝術張力。雖然我關注的重點是書法技法的傳承,但不得不說,作為一本藝術書籍,它的視覺體驗已經超齣瞭我的預期。尤其是那些曆史背景的介紹部分,文字凝練,引人入勝,對於理解作品産生的時代氛圍幫助極大。總而言之,這是一本從裏到外都散發著專業與匠心氣息的齣版物,即便是陳列在傢中書架上,也是一道亮麗的風景綫,彰顯著閱讀者對傳統文化的熱忱。

評分這本書的裝幀工藝和紙張選擇,體現瞭對傳統藝術載體的敬畏。我個人對書籍的“手感”非常敏感,好的紙張不僅能更好地承載墨色,還能在翻閱時帶來一種寜靜的心緒。這部作品選用的材料,無論是在光綫下觀察還是觸摸,都給人一種沉穩、可靠的感覺。此外,印刷的精度也達到瞭一個很高的水準,那些細微的飛白和枯筆,都沒有齣現模糊或油墨堆積的現象,色彩過渡自然。這說明在製版和印刷過程中,投入瞭大量的時間和技術來確保最終效果的忠實度。對於研究者而言,這種清晰度是不可或缺的,它直接影響到我們對書寫者意圖的判斷。可以說,這是一次技術與藝術的完美結閤。

評分質量不錯,送貨很快,值得購買,非常喜歡,繼續支持!!!

評分書很大,但也隻是大。不算高清,這種裝幀也不太方便臨帖

評分很不錯?

評分質量很好,很方便

評分非常不錯?

評分清晰度尚可,經摺裝是特色。

評分夠大,如果字清楚點就好瞭。

評分好

評分好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有