具体描述

编辑推荐

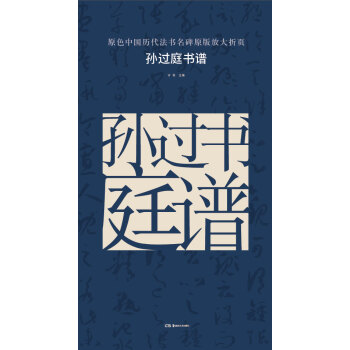

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

话说孙过庭及其《书谱》齐玉新

唐代的孙过庭无疑是书法史上的一位大书法家和理论家,其《书谱》不仅仅是一本可供临摹的书法范本,同时也是一部著名的书法论着。

孙过庭,字虔礼,浙江富阳人,一说作河南陈留(今河南开封)人。生卒年不详,约生于唐太宗贞观时代(627—649),卒于武则天时代垂拱三年(687)稍后。孙过庭曾为率府录事参军,官位低微,所以记录唐代历史的《旧唐书》和《新唐书》中没有其传记,仅陈子昂为其作过两篇祭文。

孙过庭一生到底流传过多少墨迹,生前擅长何种书体,现在也不得而知。唐代张怀瓘在其名篇《书断》中将孙过庭列为“能品一百七人之隶书二十三人之一”,或许孙过庭擅长隶书,但因为没有墨迹或者碑刻存世,也不得而知。张怀瓘还提到孙过庭曾作过《运笔论》,《运笔论》是否就是今天我们见到的《书谱》呢?宋代《宣和书谱》也曾记载孙过庭作过小字《千字文》,孙的《千字文》未见流传,其所谓的“小字”会是什么样子?因为孙过庭身世、传记都较少流传,所以有关他的书法方面的资料是比较模糊的。我们今天唯一能见到的有关孙氏的书法信息就只有这么一部《书谱》。目前流传下来的宋代阁帖以及各种历史资料中,也几乎没有见到过《书谱》有其他形式的版本资料,民间曾传有《书谱》宋代拓本,因无具体传承史料,笔者也未得见。

《书谱》分为上、下两卷,共六篇,完成于唐代武则天垂拱三年。孙过庭为什么要写这样一本《书谱》呢?用他本人的话讲,就是要“庶欲弘既往之风规,导将来之器识。除繁去滥,睹迹明心者焉”。唐代因李世民推崇王羲之,故书家对“二王”之书风无不顶礼膜拜,唐初诸人无不摹右军之书。在众多出类拔萃的唐代书法家中,能够传承王羲之书风的,首推虞世南。然虞世南更多的是继承了王羲之的意韵、风神,孙过庭则在形体上胜于虞世南,达到了“形神兼备”的境界,因此清代大收藏家孙承泽认为孙过庭可享“唐第一妙腕”之美誉。近代也曾认为,得王羲之形神者无外乎孙过庭的《书谱》和贺知章的《孝经》,此又另当别论。孙过庭对于“二王”书法,在《书谱》中始终存在一个观点,就是“扬羲抑献”,他认为“以子敬之豪翰,绍右军之笔札,虽复粗传楷则,实恐未克箕裘。况乃假托神仙,耻崇家范,以斯成学,孰愈面墙”。然而,唐代楷书虽然风行其世,但也出现了张旭、怀素这样的草书大家,唐代也是历史上最推崇王羲之书风的时代,有一手“形神兼备”的纯正王羲之书风的孙过庭却没有得到和形成应有的认可和影响,这是因为政治、地位的关系呢,还是因为没有个性面目?

历史发展到了宋代,孙过庭的《书谱》才得以被宋高宗认可—“此谱妙备草法”,宋徽宗也渗金御题,因此《书谱》卷首钤有“宣和”“政和”印,还有宋徽宗手书的“唐孙过庭书谱序”字样。

南宋姜夔的《续书谱》显然也是在孙过庭《书谱》的基础上产生。宋代的《宣和书谱》认为孙过庭“尤善于用笔”,米南宫也认为孙过庭“甚有右军法……凡唐草得“二王”法,无出其右”。由此可见,到了宋代,孙过庭的草书艺术才真正被认可,米芾的论断,也同时说明孙过庭的草书的确继承了王羲之的书法精髓。

孙过庭的草书,用笔多变奇诡,跳荡起伏变化很大,尤其是入纸的空抢动作和使转含蓄蕴藉,直接秉承了王羲之的笔法体系;结体古质今妍,深得王羲之之神髓,这一点从王羲之传世的一些唐人摹本的手札中可见一斑。

从当代书法学研究和学习的角度讲,我们无法见到王羲之亲笔的墨迹,存世的基本都是唐代王羲之墨迹的摹本。因此,研究和学习王羲之书法,书写孙过庭的《书谱》无疑是最好的研究和学习资料,此帖的艺术成就也是一座不可逾越的高峰!

……

前言/序言

用户评价

拿到这本册子,我的第一反应是,这简直是书法学习者的福音,尤其是对于那些追求原貌、渴望细致入微观察的同好来说。我之前看过的很多拓本摹本,总觉得在细节处理上有所缺失,总像是隔着一层毛玻璃在欣赏。但这部作品不同,它力求还原现场的笔触肌理,那种墨色的浓淡干湿、线条的粗细方折,都仿佛能透过纸面触摸到原碑的质感。我花了很长时间对比研究其中某几幅作品的起笔和收锋,发现即便是那些看似不经意的转折处,也蕴含着作者深厚的内力与精妙的控制。这种近乎“考古式”的呈现方式,极大地提升了学习的深度和准确性,让我对传统的笔法理解又上了一个台阶。对于真正想深入钻研的读者,它的价值是无法用价格衡量的。

评分这本书的装帧工艺和纸张选择,体现了对传统艺术载体的敬畏。我个人对书籍的“手感”非常敏感,好的纸张不仅能更好地承载墨色,还能在翻阅时带来一种宁静的心绪。这部作品选用的材料,无论是在光线下观察还是触摸,都给人一种沉稳、可靠的感觉。此外,印刷的精度也达到了一个很高的水准,那些细微的飞白和枯笔,都没有出现模糊或油墨堆积的现象,色彩过渡自然。这说明在制版和印刷过程中,投入了大量的时间和技术来确保最终效果的忠实度。对于研究者而言,这种清晰度是不可或缺的,它直接影响到我们对书写者意图的判断。可以说,这是一次技术与艺术的完美结合。

评分老实说,我对这种“大开本”的图书一直抱有一种又爱又怕的心态。爱的是它能完整呈现原作的宏大与气势,怕的是它占地方,而且携带不便。然而,当我看到这部作品在处理大尺幅作品时的巧妙解决方案时,所有的疑虑都烟消云散了。它的特殊装帧设计,使得在阅读那些篇幅较长的作品时,能够以一种接近原作的比例进行观摩,避免了传统书册为了适应版面而进行的不自然缩放。这种处理方式,极大地保留了原件的“气场”。特别是对于那些追求章法布局的爱好者来说,这种完整性至关重要,它让我得以从整体上把握结构之间的呼应与平衡,而不是仅仅关注局部。这种对阅读体验的尊重,非常值得称赞。

评分我购买这本书的初衷是希望能够系统地梳理一下特定历史时期书法风格的演变脉络。这部作品在内容编排上展现出了清晰的逻辑性和历史的纵深感。它不仅仅是简单地罗列作品,更像是在构建一个可视化的艺术史长廊。通过对不同阶段、不同地域作品的精选和对比展示,我能更直观地感受到风格是如何在继承中产生创新的,哪些元素是地域性的,哪些又是具有普遍影响力的。这种梳理对于拓宽我的视野,建立更宏观的艺术认知结构非常有帮助。它提供了一个坚实的基础框架,让后续的深入研究可以沿着清晰的路径展开,避免了在浩如烟海的资料中迷失方向。

评分这部书真是让人眼前一亮,装帧设计考究,那种厚重的质感一上手就能感受到出版者的用心。我特别喜欢它所选用的纸张,细腻而有韧性,即便是反复翻阅,也丝毫没有廉价感。内页的排版布局相当大气,留白处理得恰到好处,既保证了文字内容的呼吸感,又凸显了书法作品本身的艺术张力。虽然我关注的重点是书法技法的传承,但不得不说,作为一本艺术书籍,它的视觉体验已经超出了我的预期。尤其是那些历史背景的介绍部分,文字凝练,引人入胜,对于理解作品产生的时代氛围帮助极大。总而言之,这是一本从里到外都散发着专业与匠心气息的出版物,即便是陈列在家中书架上,也是一道亮丽的风景线,彰显着阅读者对传统文化的热忱。

评分很不错,活动力度也很大,物美价廉!

评分很不错,但是印刷稍微还是有点黑了,书很打手!

评分此用户未填写评价内容

评分非常不错 印刷精美 装帧漂亮 内容更是超棒

评分书籍印刷很清晰,值得购买

评分太好用了,已经开始使用了!编者好用心!不错?

评分很不错,但是印刷稍微还是有点黑了,书很打手!

评分书籍印刷很清晰,值得购买

评分放大本的!印刷不是特清晰!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有