具体描述

编辑推荐

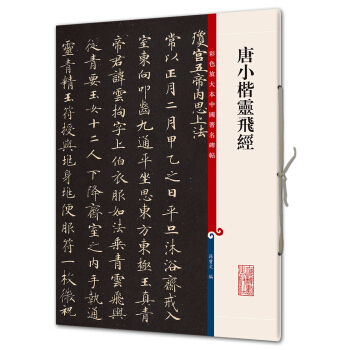

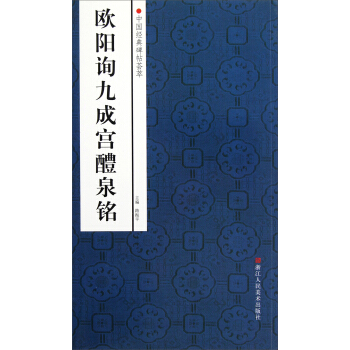

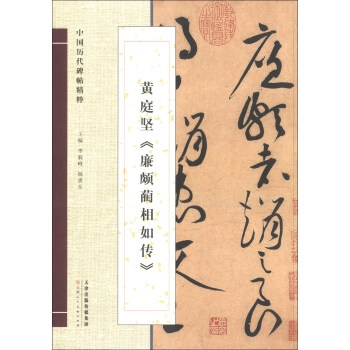

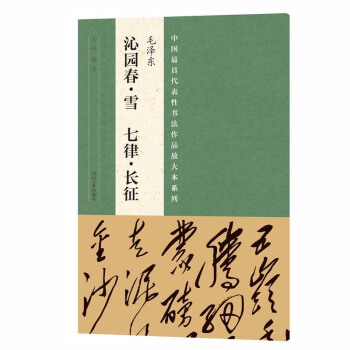

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

遒、峻、爽、清话柳体苏美华

一、生平简介

柳公权(778—865),字诚悬,京兆华原(今陕西铜川)人。官至太子少师,故世称“柳少师”。他29岁进士及第,在地方担任一个低级官吏。后来唐穆宗偶然看见他的笔迹,一时以为书法圣品,就将柳公权召到长安。那时,柳公权已40多岁。他的字在唐穆宗、敬宗、文宗三朝一直受重视他初学王羲之,以后遍阅近代书法,学习颜真卿、欧阳询、虞世南,融入自己的新意,然后自成一家,独创柳体。柳公权享年88岁,一共臣事7位皇帝,历唐代宗大历十三年至唐懿宗咸通六年,最后以太子少师卒于任上。

柳公权的传世作品很多。传世碑刻有《金刚经刻石》《玄秘塔碑》《冯宿碑》等。其中《金刚经刻石》《玄秘塔碑》《神策军碑》最能代表其楷书风格。柳公权的行草书有《伏审帖》《十六日帖》《辱问帖》等,另有墨迹《蒙诏帖》《送梨帖题跋》,其风格仍有二王风范,遒秀并臻,潇洒自然。《玄秘塔碑》全称《唐故左街僧录内供奉三教谈论引驾大德安国寺上座赐紫大达法师玄秘塔碑铭并序》,立于唐会昌元年(841)十二月,裴休撰文,柳公权书并篆额,邵建和、邵建初镌刻。楷书共28行,满行54字。该碑现藏于西安碑林。

二、艺术特色

柳公权是楷书大家,也是自唐穆宗以来一直被推崇的颇有艺术个性的大书家。而《玄秘塔碑》是柳公权64岁时书,风格突出,人书俱老。要理解和把握柳字的艺术特色,就必须从两个角度进行较缜密的分析:一是溯流求源,了解柳公权对传统的继承以及对后世的影响,这样,才能清晰地看到这一脉书法渊源及流向。二是对照比较,通过比较,凸显其艺术个性与风格精神。品读各种记载、评论,结合其碑原作,可以得知柳公权的书法乃融合诸家,自成一体。他初学二王晋法,对王羲之的《东方朔画赞》和《黄庭经》用功最勤,取其古雅、端稳和妍秀,初成气象;继而对唐代书法进行师承研究,对欧阳询的方正峻险、褚遂良的简淡丰神用功颇深,极有心得,这从柳体中不难看出。当然,这期间他最推崇、得益最多的肯定数颜真卿了,颜真卿楷书的磅礴大气震惊唐代,自然成了柳公权师法的对象,也是柳体形成的最直接、最重要的源头。明王世贞谈及《玄秘塔碑》时称“最露筋骨者,遒媚劲健”,“晋法—大变耳”,清刘熙载说“(柳书)《玄秘塔》出颜之《郭家庙》”,可见其学颜出欧,别有新意,后世常说的“颜筋柳骨”实际上也是一个非常重要的佐证。柳字的第三个源头当然是魏碑了。他的遒劲峭拔、斩钉截铁的方笔就是魏碑里常用的笔法。从魏晋到柳公权中晚年只不过四五百年光景,名碑法帖尚且较容易弄到和看到。尽管由于唐太宗李世民对晋书特别是王羲之书法极力推崇,以王羲之为主的晋书的影响在唐代甚至后代都很大,但不管是初唐的虞世南、褚遂良、欧阳询,还是中唐的颜真卿,都明显地受到北魏碑刻与民间书法的影响。魏碑的影响不仅体现在用笔上,还体现在一种时代的审美取向上—魏碑墓志大都率意真淳、豪放不羁、真力弥满、不事雕琢。唐朝国势强盛,雄踞四野,在以雄强为美、以大气为美的审美取向下颜真卿才能出现,也才能得到世人的认同与追捧。柳字从颜出,有颜字的雄强而无颜字的丰腴,独创的骨力洞达的笔法,既是他师颜变法的结果,也是他远追魏碑风骨的必然。再来看柳体与其所师承或者所受影响的诸体之比较。简言之,王羲之楷书结体方正、笔势圆融、气象浑穆、境界中和,柳公权楷书则结字纵长、中宫严谨、纵笔挥洒、斩截有力;欧阳询楷书平中见奇、典雅峭劲,柳公权则出于法度、气象雄强;颜真卿楷书血肉丰满、真气内充,妙在“筋”,柳公权楷书则收放自如、峭拔险劲,妙在“骨”;魏碑墓志多用方笔,刀斫斧劈、强雄粗犷,柳公权楷书则方圆兼得、不偏不倚、笔法丰富。

通过以上比较,我们可以用四个字来概括柳体的风格特征,那就是遒、峻、爽、清:

遒—笔力遒劲,骨法洞达;

峻—字法谨严,峭拔奇崛;

爽—方圆兼得,魏晋风骨;

清—气韵清健,无有俗气。

三、临摹指要

好临摹《玄秘塔碑》,我想若能从以下几个方面多加注意,必能举一反三、事半功倍。

1.读帖引路。反复阅读全帖,力求有较全面深刻的印象。尤其要了解柳体的相关知识,以便通过理论来指导感性的认知。同时还必须阅读全文、识读文字、注意句读、理解文意,这样有助于整体记忆。

……

前言/序言

用户评价

说实话,我刚拿到手的时候,对于“原版放大”这个概念还有些疑虑,担心放大后会不会出现印刷失真或者模糊的情况,毕竟碑刻的精妙之处就在于其细微的肌理。然而,事实证明我的担心是多余的。这本书的印刷技术达到了令人惊叹的高度,那些历经风霜的刀痕、漫漶的边缘,甚至连碑石上岁月的包浆感,都仿佛被重新激活了。这种高度的还原度,使得我在研究碑文结构和笔势连贯性时,能够获得最真实的第一手资料。对于那些致力于研究古代书法碑帖的学者或者资深爱好者来说,这种近乎“实物重现”的体验是无法替代的,它极大地提升了研究的深度和准确性,可以说是收藏级的必备资料。

评分读完这本书,我有一种强烈的“醍醐灌顶”的感觉。它不仅仅是把碑文拓片印刷出来那么简单,更像是请了一位资深的书法大家在旁边手把手地教你如何去“看”和“理解”这些经典的笔法。书中的排版布局非常考究,虽然是放大版,但整体的平衡感和留白的处理都拿捏得非常到位,不会让人觉得拥挤或失衡。我尝试着去模仿其中的某些字,发现以往自己理解上的偏差,在这本书的清晰呈现下,一下子就暴露无遗。比如某个转折处的力度变化,以前总觉得是横向拉扯,现在才明白那其实是一种内敛的提按。这种深入骨髓的技法领悟,才是这本书真正的价值所在,它让你从“形似”的模仿,迈向了“神似”的追求,对我的书法之路起到了至关重要的指导作用。

评分从实用性的角度来评价,这本书无疑是下了血本的。它提供的不仅仅是字帖,更像是一部精美的、可供长期研习的“碑帖图录”。装订方式的处理也十分到位,即便如此大幅面的折页,在翻阅和展开时也不会有松动或断裂的担忧,体现了对内容的敬畏和对读者的负责。我个人认为,对于想深入学习魏晋以后的楷书精髓的人来说,这本书的价值是无可估量的。它提供的清晰度和细节的丰富程度,远超我之前接触过的任何版本。每次翻阅,都有新的发现,就好像和千年前的匠人进行着无声的对话,这种精神上的滋养,是任何其他形式的阅读都无法比拟的。

评分这本书的装帧真是让人眼前一亮,尤其是那种原版放大的设计,简直是书法爱好者的福音。当你第一次打开它,那种扑面而来的气势,就好像你真的站在那块古老的碑前,感受着历史的厚重。纸张的选择也很讲究,纹理和质感都恰到好处,没有那种廉价的油墨味,能让人沉下心来仔细品味每一个笔画的起承转合。特别是那些折页的设计,把碑文的完整性得到了最大程度的保留,这在其他普通印刷品中是很难见到的。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如一些细微的枯笔、飞白,都被清晰地捕捉和还原了,这对于临摹者来说,简直是太重要了。整体来看,这本书的制作水平已经超越了一般的工具书范畴,更像是一件艺术品,值得珍藏。

评分这本书给我的最大感受是“沉浸式”的学习体验。不同于那些小开本的字帖,这本书的尺寸让你可以将整幅作品摊开,不被打断地去感知其宏大的结构和气韵。当我专注于某个局部时,那种细节的呈现是如此的震撼人心,每一个提笔、顿挫都充满了力量感和生命力。我发现,在如此近距离的观察下,那些平日里快速扫过的小字,也开始诉说着它们独特的“性格”。这本书的装帧设计似乎是特意为了服务于书法学习这一核心需求而生的,它强迫你去放慢节奏,去用“身体”去感受线条的走向,而不是仅仅用眼睛去捕捉轮廓。这对于提升一个书法学习者的“笔感”和“气势”培养,有着潜移默化的巨大帮助。

评分印刷精美,值得购买

评分物超所值,读书万卷,妙不可言。

评分非常喜欢的一套书!值得拥有的一套书

评分好的

评分碑帖字大,清楚,纸质量不错,折叠阅读,这帖我满意。

评分这套丛书值得购买,质量好!京东快递杠杠的!

评分这套丛书值得购买,质量好!京东快递杠杠的!

评分这一系列,墨迹明显要好于碑刻,总体还不错。

评分看着价格合适就赶快下手,等着活动开始好多书都没货了。多花点钱买好书还是值得的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有