具体描述

编辑推荐

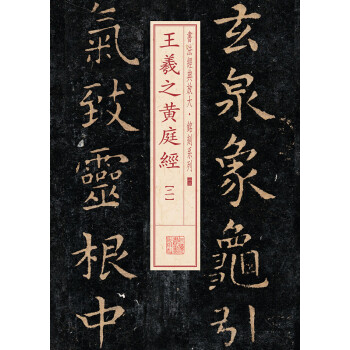

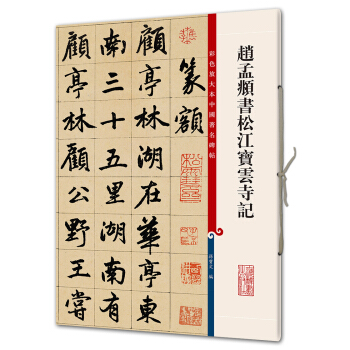

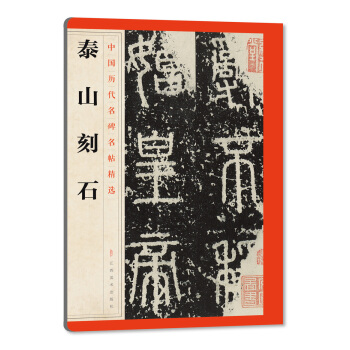

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。内容全面、版本优良,特选不反光纸张四色高清印刷,采用折页形式,便于临摹。

1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

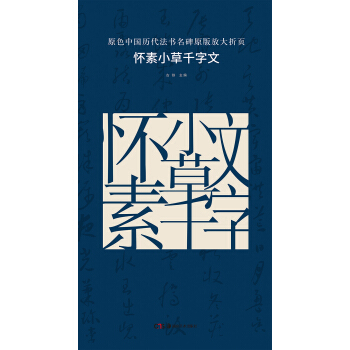

繁华落尽 无心自达—《怀素小草千字文》法帖赏析 张俊东

怀素《小草千字文》,又称《千金帖》,绢本墨迹,末有『贞元十五年六月十七日於零陵,书时六十有三』署款,是怀素晚年之作。于右任曾跋:『此为素师晚年最佳之作。』启功先生在《论书绝句一百首》中论述怀素的书法艺术时也提道:『绢本小草千文卷,笔意略形颓懒,盖晚年之迹也。』①

从传承上看,当代秉承魏晋『二王』一脉的谢无量、白蕉等人都受到《小草千字文》的影响,而当代草圣林散之的书风更是直接源于此。

笔者对怀素的偏爱,来源于对草书的偏爱,更来源于对怀素《小草千字文》的偏爱。相较于怀素的《自叙帖》,虽然《自叙帖》的个性风格、知名度和影响比《小草千字文》更大一些,但我更喜欢这本《小草千字文》。每个人对艺术的审美都不一样,很多不同风格的作品其实也没有什么可比性,但如果二者非要必选其一的话,我则坚信《小草千字文》所达到的境界要比《自叙帖》高。

如果把书法艺术划分成写技法、写风格、写境界三个层面的话,感觉《自叙帖》还停留在写风格的层面,而《小草千字文》则是怀素晚年心态、心境和人生境界的一种外观。那种含蓄、松透、古淡、从容的气息跃然纸上,形成一个强烈的气场,对于那些能够领悟的人,观此帖真是如饮甘露,久久不能忘怀。

《小草千字文》在整体审美上呈现出的是一种『老境』。中国传统书画艺术有一个标准,即『人书俱老』。这里的『老』不仅指书家的年龄要老,要享高寿以保证有足够的人生阅历来感悟人生、丰富人生,不断提高人生境界,更多的是要把人生的这种『老』转化为作品中自然而然呈现出的『老境』。那么什么是『老境』呢?古人讲『无心而自达』,就是随着岁月的历练自然而然留下、形成的东西,不是刻意追求就可以得到的。如秋日里荷茎的枯槁之美,历经风霜之后树叶五彩斑斓之韵致,是绚烂至极后的一种复归平淡,是经历世事、曾经沧海后的一种宠辱不惊。具体到怀素的书法艺术,怀素晚年的《小草千字文》和之前的《自叙帖》(一说为其53 岁时所作,正好提前十年)相比,已经没有了《自叙帖》那样高涨的激情和强烈的表现欲望,用笔的节奏和速度慢了很多,几乎没有过多的引带,也没有《自叙帖》的爽利,就是在一种平和、安静的心态下,缓缓地写来,自自然然地写来。文嘉讲:『绢本《千文》,笔法谨严,字字用意,脱去狂怪怒张之习,而专趋于平淡古雅。』王世贞评论怀素书法风格说:『晚年书圆熟丰美,又自具一种姿态,大要从山阴派中来。』②

也就是说,怀素晚年的书法风格和年轻时是不一样的,这一风格似乎是从『二王』体系中来的。大家都知道『二王』书风显著的特征就是不激不厉而风规自远,是一种烂漫至极而复归于平淡的朴拙,其实只有这种朴拙、淡定和从容才能显示出一种更大的包容性和更高贵的气质。现实中,每个艺术家都希望自己的作品具有强烈的个人风格,当我们梳理艺术史,特别是传统意义上的中国书画史时就会发现,具有强烈个性风格的作品从某一种角度来看是没有修养的表现。《小草千字文》貌似没有什么强烈的艺术风格,实则是境界很高的表现。

在以《小草千字文》作为范本进行临写和创作的时候,我们在具体技法上要注意把握和借鉴这么几点。

首先是起笔处的『调整笔锋』。纵观此帖,几乎每一个字每一个点画的起笔无一处是露锋直接入纸的,每一个点画的起笔都有调整笔锋的动作,要么是藏锋,要么是顿笔调整笔锋。怀素苦学书法『笔成冢』『芭蕉叶练字』的故事人人皆知,这样严谨地调整笔锋可能是怀素精研技法的一种习惯,但我们要思考他这样做的目的和科学性。他这样做的目的就是要通过调整笔锋使笔锋更好地与纸摩擦,使『万毫齐力』,保证线条质量,特别是线条中段的质量;另外,处处藏锋入纸,不露锋入纸的目的是可以保证真气内敛,从单个字到整体作品气息饱满。包世臣在书论中讲: 『画瘦行宽,而不凋疏者,气满也。……结法率易,格致散乱,而不烂漫者,气满也。气满由于中实,中实由于指劲,此诣甚难至,然不可不知也。』③

细观此帖,字距、行距都很大,也少引带,而能气息饱满的主要原因就是线条中段中实,这与怀素善于调整笔锋不无关系。其次是横折处的『使转』。笔法决定线条质量,转折决定书法风格,书法笔法的横折是很重要的一个用笔单元。因为在这一用笔中,线条起笔、运笔后的原始方向发生了改变,这是唯一在运笔过程中出现的原始线向发生改变的点画,因而在横折这一点上的处理很关键。怀素此帖单个字的横折处几乎没有一处有明显的折笔动作,横折处的角度也几乎没有一个是90 度角的,都是绞转使转,横折处的角度大多都是大于90 度的角。④

……

前言/序言

用户评价

这本书的装帧虽然大气,但真正让我震撼的是它在“折页”处理上的大胆与智慧。怀素的《千字文》篇幅浩大,如果仅仅是平开的册页,读者在阅读长段落时势必需要不断地翻页,这极大地打断了气息的连贯性。而这个折页设计,使得我可以将整幅作品铺展开来,形成一个近乎完整的视觉流。这种沉浸式的阅读体验是观看小幅印刷品时完全无法获得的。你可以从头到尾,跟随笔意的起承转合,感受到那种一气呵成的磅礴气势。在阅读过程中,我甚至会下意识地放慢自己的呼吸,试图去同步作品中那种极速又精准的节奏。这已经超出了单纯的“看帖”范畴,更像是在进行一场与古人精神层面的深度对话。它让“读”一部书法作品,从静态的鉴赏,升华为动态的体验。

评分我是一个偏爱研究古代文人墨迹的收藏爱好者,我对书籍的侧重点往往在于其文献价值和历史还原度。这本书在“历代法书名碑”这个系列中的地位毋庸置疑,它展现了一种对“原版”近乎偏执的尊重。很多时候,我们看到的碑帖都是经过后人转拓或二次印刷的,细节丢失严重。而这本聚焦于怀素的作品,其呈现出来的笔法细节,特别是那些极为细微的“枯笔”和“涨墨”的交替,提供了极高的信息量。这对于研究怀素草书的用笔习惯、墨法的变化规律,乃至他对纸张和工具的微妙适应,都提供了绝佳的样本。它让我思考,在那个没有现代科技的时代,书法家是如何仅凭双手和对材料的理解,就能创造出如此复杂而富有层次感的视觉效果的。这本放大版,无疑是研究这一时期书法技术史的重要实物参考资料。

评分我通常在工作间隙会抽出时间来品读这类经典,但说实话,很多拓本或影印本的对比研究非常耗费精力,因为不同版本的晕化和模糊常常让人无所适从。然而,这本书在“原版放大”这一点上做得极为出色,它提供的清晰度几乎达到了一个可以进行微观分析的程度。我尝试将书中的一些难点字与我手头的其他资料进行比对,发现原先困扰我的那些笔画的提按顿挫,在这本放大本中得到了极大的释疑。它不是简单地放大了尺寸,而是通过高精度扫描和制版,最大限度地保留了墨迹在纸上的“生命力”。看着那些飞白和连带,你能够清晰地感受到气韵是如何流转的,这种深入骨髓的“气感”是传统印刷品难以企及的。对于我这种正在努力提高草书功力的人来说,这本书就像是一位无声的、极度耐心的老师,它不直接教你如何写,而是通过无可辩驳的视觉证据,引导你去观察、去理解“好”的本质到底在哪里。

评分从一个普通书法学习者的角度来看,这套书的价值在于其极高的“可操作性”。它不是高高在上的艺术品陈列,而是实实在在的“教材”。我发现,当把字放大到这种尺寸后,许多原先模糊的概念变得清晰起来。比如,很多我以为是平稳提笔的地方,放大后发现其实有一个微小的侧锋入笔;或者一些看似随意一牵的笔画,其力度是经过精确控制的。这种细节的放大,直接帮助我修正了自己在日常练习中形成的错误习惯。它鼓励你去“描摹”,去“体悟”那些肉眼难以察觉的细微差别。对比我过去购买的各种版本,这本书在还原度上带来的提升是质的飞跃。它让“临摹”不再是猜测,而是基于更可靠视觉证据的有效实践,极大地提升了学习效率和对古人神韵的捕捉能力。

评分这部书的装帧设计真是让人眼前一亮,光是捧在手里就能感受到那种沉甸甸的质感。纸张的选择非常考究,厚实且带有微微的肌理感,这对于欣赏书法作品来说至关重要。我特别喜欢它那种“原版放大”的处理方式,很多细节在普通影印本里根本无法捕捉,比如笔毫的粗细变化、墨色的浓淡干湿,甚至连纸张本身的纤维纹理都清晰可见。尤其是那些关键的转折和连带之处,仿佛能感受到怀素老先生当年运笔时的力度和节奏。而且,折页的设计非常巧妙,使得长篇作品也能以一种连贯而宏大的气势展开,而不是被生硬地切割开来。这种对原作的敬畏和对阅读体验的极致追求,使得每一次翻阅都像是一次郑重的膜拜。对于任何一个痴迷于草书、想要深入探究碑帖精髓的书法爱好者来说,这套书的物理呈现本身就是一种享受,它提供的不仅仅是图像,更是一种接近原作的“在场感”。 这种对物质性的尊重,在当今这个数字阅读盛行的时代,显得尤为珍贵和难得。

评分非常喜欢的一套书!值得拥有的一套书

评分色彩饱和度不够,字迹有粗糙之感,虽质不优

评分经典名帖学习书法名师

评分装帧比较有味道,印刷也不错。

评分这套丛书值得购买,质量好!京东快递杠杠的!

评分印刷不错,总体感觉还行。

评分一般,不算很清哳

评分褚遂良精品。

评分质量很好,物流很快,活动价格亲民,临习收藏俱佳

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有