具体描述

编辑推荐

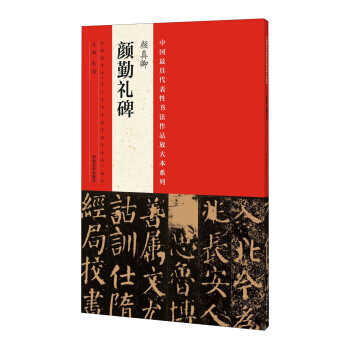

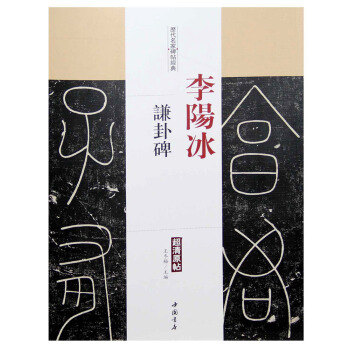

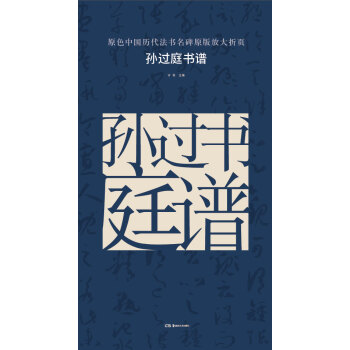

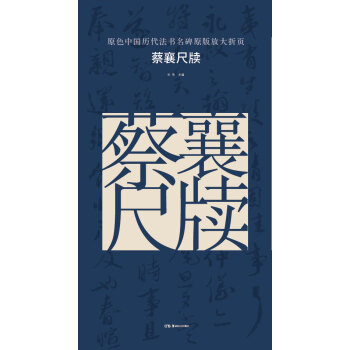

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

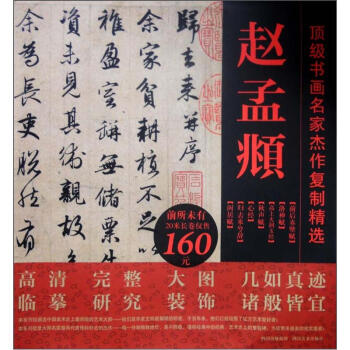

赵孟頫与《玄妙观重修三门记》李莹波

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪道人。宋太祖子秦王德芳的后裔。宋灭亡后,归故乡闲居,后来奉元世祖征召,历仕五朝,官至翰林学士承旨、荣禄大夫,封魏国公,谥文敏。擅长篆、隶、楷、行、草各体、冠绝古今。著有《松雪斋集》。

《元史》本传讲他“篆籀分隶真行草无不冠绝古今,遂以书名天下”,对其赞誉有加。据明人宋濂讲,在书法上赵氏早岁学宋高宗赵构书,中年学“钟繇及羲献诸家”,晚年师法李北海。他还临抚过元魏的《定鼎碑》及唐虞世南、褚遂良等人佳构,集前代诸家之大成。所以,赵氏能在书法上获得如此成就,是和他善于吸取别人的长处分不开的。尤为可贵的是,宋元时代的书法家多数只擅长行、草体,而赵孟頫却能精研各体。

作为元代书法的主要代表人物,赵孟頫主要的书学思想是力导复古。具体行动上就是对北宋“尚意”书风的否定。他非常敏锐地体察到书法崇尚精神层面的背后,还需技法与形式等物质层面的强有力的支持,这样才能有生命力,故他极力反对沿袭宋人的轨迹,而要求复古,回归到晋唐书法,这也是当时书法发展的必然。

书法发展经历了晋人尚韵、唐人尚法、北宋尚意三个高峰期之后,实际上历经了书法家由自发地对技法进行探索和总结,到自觉地对书法创作进行精神上的升华这几个书法艺术成长过程中最关键的步骤;但到了南宋,却演变成对前朝书风简单刻意的模仿。北宋自由活泼、富有创造力的书法审美氛围开始僵化。随着这种趋势的逐步扩大,古代优秀的技法传统也随之被淡化。无论形式技巧上或是气质上,南宋书法都已表现得非常荒率和单调了。元代初期,书坛景况依然凋敝,加之元代统治者对汉文化实施的严苛粗暴的政策,使得赵孟頫最终选择了力求“古法”的书法传统复兴之路。

赵孟頫所力倡的“复古”,表面上是指恢复晋唐书法,但实质上是一场书法技法、书学思想的深刻改革。赵孟頫的高明之处就在于他并没有在自己提倡的“复古”旗帜下成为王羲之第二,而是自己通过复古、变古而成为新的一代宗师。通过强调学古,赵孟頫意欲学到古人技法上的精髓,以填补宋以来强调书法精神而缺乏技法研究的不足。也是通过强调学古,赵孟頫生发出对典雅、纯净的古典主义美学思想的追求,以避开受时风影响而走向流俗的书法审美趋势。这点对于当代书坛来说,无疑具有重要参考价值。赵孟頫也是个扎实肯干的人,他反复临摹了大量书帖,其临习范围之宽令人叹为观止。他几乎涉猎了所有的法帖,其临摹之作达到几可乱真的地步,如他所临《定武兰亭序》即是一件经典临摹之作。

董其昌曾称其临摹之功“无毫发不以真”。从赵孟頫的书法作品来看,他的复古行为主要集中在二王书风,想借助二王书风来振兴元初的书法。他一生学书始终不离二王左右,但又能吸纳古人的其他笔法,融会贯通,自成一家。赵孟頫还提出著名的“用笔千古不易”的论点,这是他毕生研究书法技法层面的核心命题。在赵孟頫的书论中,用笔被提升到十分重要的位置上。对用笔的高度关注,也是赵孟頫书法的重要特点。在临习他的作品时,尤其值得注意。

《玄妙观重修三门记》(以下简称《三门记》)为元代牟巘撰文,大德七年(1303)赵孟頫书并篆额。这就是世人所说的典型的“赵体”。“赵体”多见于书碑,用笔沉稳,一丝不苟,章法分明,静穆庄严,此作堪称“赵体”代表。

《三门记》是大字楷书作品,清晰地体现了“赵体”楷书的基本特点。唐代出现了以欧阳询、颜真卿、柳公权等人为代表的“尚法”书风。赵孟頫之所以能在唐代诸名家外别开局面,创造出与唐人楷书成就相提并论的“赵体”,这与他深厚的临帖功夫和兼容并蓄、博采众长的学习作风是分不开的。从结构上讲,“赵体”楷书结体宽博茂密,平中寓险。从《三门记》中我们可以看出,赵孟頫的楷书中既保留了唐人的法度,又不拘泥于唐人的一招一式,尤其注意结合二王楷书敦厚古雅的结构,体现出晋人书法崇尚神韵的审美特点。此帖不是纯楷书,属于行楷。大部分字是平实的楷书结体,中庸和谐,合乎矩度,但又不是整齐划一的刻板模式,而是寓险绝于平正,出变化于和谐,中间适量夹杂生动峻峭的行书结构,是赵孟頫楷书的一大特色。从笔法特点上讲,赵体楷书继承了二王的笔法特点。赵孟頫认为古人用笔千古不易的关键在取势,而羲之的高度在于用笔取势雄强而出于自然,即并不刻意强调笔画的顿挫提按,而是在追求实虚和技法高度的同时,表现出对用笔取势的追求。细读《三门记》,会发现他的线条中段扎实劲挺,通过起收笔以及转折处丰富的笔法处理,达到笔画形态生动自然的效果。尤其是笔势上起承转合的微妙关系,赵孟頫更是处理得游刃有余。起笔往往迅捷果断,逆势露锋,形方势圆;中锋铺毫疾行,直中含曲,果断而富有笔势;转折处圆转方折兼而有之,依势造型,饱含笔力;收笔处往往承上启下,时见出锋,不拘定法,加上深厚的功底,写得笔笔到位,一丝不苟,这既造就了“赵体”有别于唐楷谨守法度、一笔一画之旧貌的庄重圆活的新特色,也为楷书的发展打开了新局面。这种依形取势、因势导形的笔法,来自于赵孟頫精深的行书造诣。在楷书中强调这种自然的运笔,既有利于文字结体上的丰富,也有利于书写技巧的发挥。更重要的是,它使赵体书法中楷法与行书的过渡显得自然而不冲突,气脉连贯,为书写节奏的丰富提供了有力的保障。

……

前言/序言

用户评价

说实话,我对书法艺术的理解还停留在比较初级的阶段,更多的是一种视觉上的享受和对古人精神世界的揣摩。但这套书的出现,极大地拓宽了我的鉴赏视野。它不仅仅是简单地把字帖印出来,更像是一次深度的文化之旅。我特别留意了那些用来装裱和呈现书法的纸张和工艺处理,那种特有的肌理感,似乎能让我触摸到千年时光的痕迹。而且,它的尺寸设计也十分巧妙,那种可以完整展开的版式,最大限度地保证了原作的视觉冲击力和细节的完整性。我甚至发现,不同朝代、不同地域的书法家,在用墨的浓淡、笔法的提按上,都有着微妙的差异,即便是高清晰度的复制品,也能捕捉到那种气韵的流动。这套书就像一位耐心的老师,在潜移默化中提升着我的审美情趣,让我开始明白,书法不仅仅是写字,更是一种气场和哲学。

评分作为一个业余的文房雅玩爱好者,我对实物书的触感和体验看得非常重。这套书的装帧设计简直可以列入“文房精品”的范畴了。它的开本和厚度,放在书房里,本身就是一件很好的陈设品。我注意到他们对纸张的选择非常考究,不是那种一味追求光亮的铜版纸,而是带有一点点哑光质感的特种纸,这样可以更好地模拟宣纸在光线下自然反射的效果,减少反光对观摩笔锋的干扰。而且,每次小心翼翼地展开那些折页部分时,都会有一种“揭秘”的快感。那种细微的折痕处理得非常干净,显示出出版社在制作流程中的高标准要求。这套书给我的感觉是,它不仅仅是一套学习资料,更像是一件艺术品,它的存在本身就是在向传统致敬,充满了文人雅士的情怀。

评分这套原色中国历代法书名碑系列,光是看书脊上的烫金字体,就透着一股子沉甸甸的历史厚重感。我最近入手了一册,纯粹是被它精良的装帧工艺给吸引住了。装帧设计非常讲究,那种传统的线装结合现代印刷技术的质感,拿在手里摩挲,都能感受到制作者的用心。翻开书页,那种油墨与纸张的融合度拿捏得恰到好处,没有丝毫廉价感。更别提那份为了还原古碑原貌所下的功夫了,即便是高仿品,也力求在色彩和线条的细腻度上做到极致,这对于研究书法的人来说,简直就是福音。能把这些国宝级的碑帖以如此高的水准呈现出来,光是收藏价值就已经非常高了。我把其他几册也一并收了,打算以后慢慢品鉴,这绝不是那种翻几眼就束之高阁的“快餐式”书籍,而是可以常伴左右,时不时拿出来对着光仔细端详的“老朋友”。这种对传统艺术的敬畏和对工艺的执着,是当下很多出版物里难得一见的。

评分我一直对不同历史时期书法风格的演变非常感兴趣,从魏晋的古朴到唐朝的端庄,再到宋代的尚意,每一个阶段都有其独特的气质。这套系列书籍,通过对不同时期名碑的精选和呈现,形成了一个相对完整的历史脉络。虽然我没有细致地去对照不同书家的具体作品差异,但光是翻阅这些不同风格的作品,就能感受到那种时代精神的流转。那种从遒劲到秀雅,从法度森严到潇洒奔放的转变,是文字和语言难以完全描述的。这套书提供了一个直观的平台,让我可以进行横向和纵向的比较研究。它所展现出的那种对传统文化脉络的梳理和保护的决心,让我作为一个读者感到非常欣慰和敬佩,这才是真正的文化传承的实践。

评分我一直认为,要真正理解中国传统文化中的“道”,就必须从那些最凝练的艺术形式入手。书法无疑是其中最核心的载体之一。这套书的出版,可以说是为我们这些非专业人士提供了一扇近距离接触“神品”的窗户。它的内容选择标准显然是极其严苛的,每一篇都代表了一个时代的顶尖水平。我更欣赏的是它在“放大”这个处理上的克制与精准。很多书法字帖为了追求视觉冲击力,会过度放大,反而失去了原作的气韵和结构比例。但这里的放大,似乎是经过了专业的计算,既能让人清晰地看到笔画的起承转合,又不至于让整体章法显得失真。这种对原作精神的忠诚,是衡量一套法帖系列是否成功的关键所在,而这套书无疑做到了这一点,让“临摹”和“欣赏”都变得更加有据可循,充满仪式感。

评分很好

评分是一本好书.对初学者大有益处

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分是我需要的那种,物流给力,印刷精美。

评分还可以

评分是正品 质量很好

评分好

评分字用不着评价,只能评论印刷,设计、这货。送货特快!折页印刷爽,临写清楚。

评分还可以

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有