具体描述

产品特色

编辑推荐

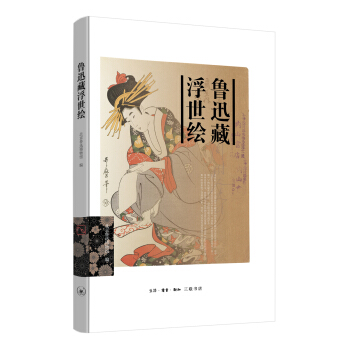

日本浮世绘大师名作,尖端复制大师手工制成,八十余年前限量版高价发行,鲁迅经内山书店陆续购齐,数十年隐身“藏宝洞”后首次在公众面前现身,日本文化史上的传奇故事,鲁迅与浮世绘关系的新颖分析,亲民易解的作品解读,力求贴合内容品位的装帧设计,以及更多尚未提及的可圈可点之处,《鲁迅藏浮世绘》由这一切聚合而成。内容简介

鲁迅藏浮世绘全部作品首次集中整理面世;对鲁迅与浮世绘的情缘有了新的富有想象力的探究和考察;

对鲁迅所藏的浮世绘来龙去脉的追索,牵出了日本昭和时代早期(二十世纪二十年代后期到三十年代初期)一段极富传奇色彩的文化史故事;同时,通过对日本各大公共图书设施藏品的检索,发现鲁迅收藏中的“*一书房版《浮世绘版画名作集》(第二期)”在当今的日本似已无迹可寻,堪称绝版了;

精心编译的浮世绘画师小传和作品解说,不仅含有对画师生平及其时代、风格的精当介绍,还包括对每一幅作品有褒有贬的点评,读者可藉以理解如何欣赏和评判浮世绘,而不是面对一堆谀辞无所适从。

内页插图

目录

写在前面 黄乔生03

浮世绘之于鲁迅 董炳月

09

第一书房版《浮世绘版画名作集》的故事 张明杰

27

鲁迅藏 浮世绘作品欣赏

(画师小传及作品解说 赵京华 编译)

39

鲁迅收藏的第一书房版《浮世绘版画名作集(第二期)》

41

鲁迅收藏的其他浮世绘作品

133

前言/序言

写在前面黄乔生

鲁迅青年时代留学日本,接触东西洋绘画,美术视界得到扩展深化。

在讨论日本版画时,鲁迅提到了浮世绘,表达了对浮世绘的好感:“日本的黑白社,比先前沉寂了,他们早就退入风景及静物中,连古时候的‘浮世绘’的精神,亦已消失。目下出版的,只有玩具集,范围更加缩小了,他们对于中国木刻,恐怕不能有所补益。”(1935年4月4日致李桦)当年2月4日他写信给同一位版画家时说:“日本的浮世绘,何尝有什么大题目,但它的艺术价值却在的。”鲁迅虽然较少在公开场合谈论浮世绘,但陆续收藏了不少作品和相关资料。他的学问文章中有所谓“暗功夫”,例如对佛教的钻研,对汉字字体变迁的追溯等,但或许因为对象博大、复杂,自己还没有完全掌握,故公开议论不多。浮世绘恐怕也是如此。我们检索他的日记,可见一些记录:

午后同柔石、真吾、三弟及广平往观金子光晴浮世绘展览会,选购二枚,泉廿。(1929年3月31日)

晚长尾景和来并赠复刻浮世绘歌麿作五枚,北斋、广重作各一枚。(1931年3月5日)

得清水君所寄复制浮世绘五枚。(1931年9月23日)

午后往内山书店,得嘉吉君所赠浮世绘复刻本一帖四枚。(1931年9月26日)

《喜多川歌麿》一本附图一幅(六大浮世绘师之一),九元八角。(1932年6月14日)

内山书店送来《铃木春信》(六大浮世绘师之一)一本,价五元六角。(1932年12月9日)

内山夫人来并赠芸丹一瓶,又交漆绘吸烟具一提,浮世绘二枚,为嘉吉由东京寄赠。(1936年3月10日)

“六大浮世绘师”系列为野口米次郎编著,介绍了一立斋广重、铃木春信、葛饰北斋、东洲斋写乐、喜多川歌麿、鸟居清长六位名家的作品,评析了他们的艺术特色。鲁迅陆续购齐全套,并得到了作者签名的书箱一只。鲁迅在上海还见过野口本人。

此外,鲁迅购买或受赠了高见泽远治原刊、上村益郎等编的《浮世绘珍贵版画集》,内田实的《广重》,田中甚助的《日本木版浮世绘大鉴》,浅井勇助的《近世锦绘世相史》,东方书院的《浮世绘大成》和第一书房的《浮世绘版画名作集》等。

鲁迅对浮世绘的议论虽然不多,但他晚年给日本友人的一封信中有一段话总结性地表达了他对浮世绘的看法。这位日本友人来信说想赠给他一些浮世绘作品,他回信道:“关于日本的浮世绘师,我年轻时喜欢北斋,现在则是广重,其次是歌麿的人物。写乐曾备受德国人的赞赏,我读了二三本书,想了解他,但最后还是不了解。然而,适合中国一般人眼光的我想还是北斋。我早就想引入大量插图予以介绍,但按目前读书界的状况,首先就办不到。贵友所藏浮世绘请勿寄下。我也有数十张复制品,愈上年纪人愈忙,现在连拿出来看看的机会也几乎没有。况且中国还没有欣赏浮世绘的人,我自己的东西将来传给谁好,正在担心中。”(1934年1月27日致山本初枝)

这段话透露的信息很丰富。首先,浮世绘名家中,鲁迅最喜欢北斋,不但年轻时喜欢,晚年依然喜欢,原因是这位作者符合中国人的欣赏口味。其次,鲁迅写信的时候也喜欢广重;再次,鲁迅喜欢歌麿的人物画。还有,鲁迅提到“写乐”,对这位作者做了一番研究,“看了二三本书”,大约是想弄明白德国人为什么那么喜欢他,但终于不得要领—这或者是“不喜欢”的委婉说法。

这段话里还留有一点疑问:为什么鲁迅说中国没有欣赏浮世绘的人?这或者是愤激之言。鲁迅晚年提倡美术,往往自费印行外国版画,筹资不易,销路亦不佳,惨淡经营,其状可以想见。也可能因为他不满于中国有些画家滥用了浮世绘的形象,例如他称之为“新的流氓画家”的上海的叶灵凤—“叶先生的画是从英国的比亚兹莱(Aubrey Beardsley)剥来的,比亚兹莱是‘为艺术的艺术’派,他的画极受日本的‘浮世绘’(Ukiyoe)的影响。浮世绘虽是民间艺术,但所画的多是妓女和戏子,胖胖的身体,斜视的眼睛—Erotic(色情的)眼睛。不过比亚兹莱画的人物却瘦瘦的,那是因为他是颓废派(Decadence)的缘故。颓废派的人多是瘦削的,颓丧的,对于壮健的女人他有点惭愧,所以不喜欢。我们的叶先生的新斜眼画,

正和吴友如的老斜眼画合流,那自然应该流行好几年。但他也并不只画流氓的,有一个时期也画过普罗列塔利亚,不过所画的工人也还是斜视眼,伸着特别大的拳头。”鲁迅不喜欢这种画风。

鲁迅对自己收藏的浮世绘作品有整理的计划,想将其作为书籍插图,介绍给中国读者,可惜这些计划没有来得及实现。那段话的最后一句很是凄凉:“我自己的东西将来传给谁好,正在担心中。”

幸运的是,新中国成立后,鲁迅的藏品几乎全部被国家的博物馆、纪念馆保存下来,其中就包括他的浮世绘收藏。北京鲁迅博物馆保存着鲁迅所说的“数十张复制品”,也就是第一书房的《浮世绘

版画名作集》。

近年,北京鲁迅博物馆加大了研究整理出版鲁迅藏品的力度,在美术藏品方面,陆续出版了《鲁迅藏外国文学名著插图本》《鲁迅藏外国版画全集》《鲁迅藏拓本全集》《鲁迅编印版画丛书》等书。这次准备在鲁迅逝世80周年之际,推出《鲁迅藏浮世绘》,以为纪念。

鲁迅浮世绘藏品中最精彩的是30幅高见泽遗版的作品。参加鲁迅藏书研究项目的日本文学史、文化史专家,中国社会科学院文学研究所的赵京华先生、董炳月先生和对日本出版、藏书状况极为了解的旅日学者张明杰先生,认为这些作品十分珍贵,且保存完好,提议整理出版,三联书店毅然决定承印,于是以30幅高见泽遗版作品为核心,收录鲁迅所藏42幅浮世绘作品,编成此书。

几位学者或做总体介绍(董炳月),或专版本考证(张明杰),或编译鉴赏文字(赵京华),尽可能多地为读者提供参考资料。看了藏品和介绍文字,有些疑问得到了解答。例如鲁迅特意提到“备受德国人赞赏”的“写乐”,应该是因为自己收藏了写乐的7幅作品。至于鲁迅不喜欢他作品中的怪异形象和奇突色彩,或许要归结到个人的审美趣味吧。读者看了作品,自可欣赏揣摩。

这些封存了很久的藏品以高清图像复现,其艺术和文献价值由学者的解说而凸显,出版社精心编校印制把各位通力合作的成果呈现出来,使鲁迅生前的一桩心愿得以完成,博物馆的藏品也因而活化。善莫大焉。谨缀数语,敬申谢忱。

2016年7月5日

用户评价

这本书带给我的情感冲击是深远而复杂的,它不仅仅是激发了简单的同情或赞美,而是一种更加内敛、更具思辨性的共鸣。它触及了人类经验中那些最普遍但也最难以言喻的主题:关于坚持、关于妥协、关于理想与现实的永恒拉锯。书中的人物形象塑造得极为立体和真实,他们不是完美的英雄或绝对的恶人,而是充满了人性的矛盾与挣扎,他们的选择和命运,如同在我们身边真实发生的故事一样,让我感同身受。在阅读过程中,我几次被那种近乎宿命般的悲剧感所笼罩,但同时,作者又总能在最黑暗的角落里,描绘出一丝微弱却坚韧的光亮,这种复杂的情感调和,使得全书的基调既不至于过于沉闷,也不流于廉价的乐观。它引导我去反思自身的立场和价值判断,读完后,世界观似乎被轻轻地摇晃了一下,这种持久的、令人深思的回味,才是真正好作品的标志。

评分作为一名对人文社科领域有涉猎的普通读者,这本书的知识密度和广度让我叹为观止。它绝非肤浅的普及读物,而是建立在一个扎实、深厚的研究基础之上的。作者似乎对涉及到的各个领域——从社会风俗、艺术史到哲学思潮——都有着非常深入的了解,并且能将这些复杂的知识点,以一种非常直观且易于理解的方式融入到叙事之中,完全没有生硬的“说教”感。我发现自己不仅在享受故事,更是在不断地学习和吸收新的认知,每读完一个章节,总会有那么一两处信息点是过去我从未注意到的,或是理解有偏差的。这种在潜移默化中提升自己知识储备的过程,是我阅读此类书籍最看重的一部分。它成功地搭建了一座桥梁,连接了严肃的学术探讨与大众的阅读兴趣,既能满足内行的要求,也欢迎初涉此领域的读者,实属难得。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,拿到手里就有一种沉甸甸的、充满历史厚重感的感觉。纸张的质地非常考究,细腻而富有韧性,即便是新书,也没有那种刺鼻的油墨味,反而带着一种淡淡的、类似陈年旧纸张的特有香气。封面设计上,那几笔勾勒出的线条,极具东方的写意之美,色彩的运用低调而富有层次感,让人联想到那个特定时代的审美情趣。我特别欣赏的是内页的排版,字体的选择非常用心,既保证了易读性,又透露出一种古典韵味,让人在阅读时仿佛真的穿越回了那个纸张和墨水还承载着巨大重量感的年代。尤其值得称赞的是,许多章节的插图或版画的呈现效果,那种微妙的阴影和线条的对比度,处理得恰到好处,完全展现了那个时代视觉艺术的精髓。这本书的制作工艺水平之高,绝非市面上一般出版物可比,它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的工艺品,每一次翻阅都是对美好物质载体的一种享受。这种对细节的极致追求,无疑极大地提升了阅读体验,让人在精神汲取之余,也能获得极大的视觉愉悦。

评分这本书的结构安排,简直是教科书级别的典范。它并非采用简单的线性叙事,而是巧妙地运用了多重视角和时间交叉的手法。开篇的悬念设置,如同一个精巧的钩子,一下子就勾住了读者的好奇心,让人迫不及待地想知道接下来会发生什么。随后,作者在不同的人物线索和历史片段之间进行平滑的跳跃和过渡,每一次切换都恰到好处地提供了新的信息增量,既保持了故事的连贯性,又不断地刷新读者的认知。我尤其欣赏它对“留白”的处理,很多关键的转折点并未进行过度的解释,而是将解释的空间留给了读者自己去想象和填充,这种互动性极大地增强了阅读的参与感和回味空间。到了后半部分,那些看似零散的线索开始以一种令人拍案叫绝的方式汇聚、交织,最终形成一个严丝合缝的整体。这种布局的精妙,体现了作者对整体掌控力的强大自信,让读者在合上书本之后,仍能感受到那种结构美学带来的震撼。

评分这本书的文字功底之深厚,着实让我这个老读者感到惊喜。作者的叙事节奏拿捏得极为精准,时而如涓涓细流般娓娓道来,细腻地描摹出人物内心的微妙波动和环境的细微变化;时而又如疾风骤雨般,在关键时刻爆发出强大的张力,将历史的宏大叙事与个体的命运抗争紧密结合起来。语言的运用更是达到了炉火纯青的地步,他似乎有一种魔力,能将那些陈旧的典故和深刻的哲思,用一种既现代又带着历史回响的口吻表达出来,既有大家风范,又不失亲切感。阅读过程中,我几次停下来,反复琢磨那些措辞,那些看似寻常的组合,却能在一瞬间击中人内心最柔软或最坚硬的部分。这种文字的力量,已经超越了单纯的信息传递,它在构建一个完整、立体、令人信服的世界观,让读者在不知不觉中沉浸其中,与书中的角色同呼吸、共命运。这种行云流水的叙述,实在是一种享受,让人完全忘记了时间的存在。

评分西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里(SimonSebagMontefiore)是一位荣获多项大奖的历史学家,其著作已经被翻译为四十多种语言出版。《叶卡捷琳娜大帝与波将金》入选塞缪尔•约翰逊奖短名单;《斯大林:红色沙皇的宫廷》获得英国图书奖的年度历史著作奖;《青年斯大林》获得科斯塔传记奖、《洛杉矶时报》传记奖和法国传记大奖;《耶路撒冷三千年》是全球超级畅销书。他还著有小说《萨申卡》《冬天的一夜》《正午的红色天空》。他在剑桥大学获得历史学博士学位,目前与妻子桑塔•蒙蒂菲奥里和两个孩子一起生活在伦敦。译者简介陆大鹏,英德译者,南京大学英美文学硕士,热爱一切longago和faraway的东西。代表译作“地中海史诗三部曲”、《阿拉伯的劳伦斯》《金雀花王朝》《伯罗奔尼撒战争》《伊莎贝拉》《滑铁卢》《恺撒》《奥古斯都》《征服者》等。

评分三联的书印刷都特别好,只是介于鲁迅收藏,作品不多。

评分发货很快,印刷精美,收来慢慢读,遇见更好的自己。

评分1.《曾国藩的正面与侧面》畅销五十万册,著名学者张宏杰历经五载,再续力作!

评分好书,好图,值得购买,值值值!!!

评分?

评分西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里(SimonSebagMontefiore)是一位荣获多项大奖的历史学家,其著作已经被翻译为四十多种语言出版。《叶卡捷琳娜大帝与波将金》入选塞缪尔•约翰逊奖短名单;《斯大林:红色沙皇的宫廷》获得英国图书奖的年度历史著作奖;《青年斯大林》获得科斯塔传记奖、《洛杉矶时报》传记奖和法国传记大奖;《耶路撒冷三千年》是全球超级畅销书。他还著有小说《萨申卡》《冬天的一夜》《正午的红色天空》。他在剑桥大学获得历史学博士学位,目前与妻子桑塔•蒙蒂菲奥里和两个孩子一起生活在伦敦。译者简介陆大鹏,英德译者,南京大学英美文学硕士,热爱一切longago和faraway的东西。代表译作“地中海史诗三部曲”、《阿拉伯的劳伦斯》《金雀花王朝》《伯罗奔尼撒战争》《伊莎贝拉》《滑铁卢》《恺撒》《奥古斯都》《征服者》等。

评分所以作为纪念高老,此书当买。而且作为国画艺术发蒙,此书也是绝佳的他山之石,不带历代文人论画的定势和偏见:图片由高居翰选择和推荐,由当时出版商Skira选择,而斯氏并不懂中国艺术!于是用艺术共通的眼光来挑选,感觉平庸之图,不管评价多高也不选-老板惹不起:)

评分不错的一本书嗯,包装也很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有