具体描述

内容简介

《艺术史中的汉晋与唐宋之变》这本论文集为2012年6月25至26日“艺术史中的汉晋与唐宋转折”国际学术研讨会之成果集结而成。本次会议之目的,在于推动汉晋与唐宋时期的艺术史研究。魏晋时期为中国图象文化史中所谓“艺术自觉”诞生的关键阶段。过去由于材料的限制,相关讨论多集中在东晋顾恺之的传世画作或是画论*述研究。在新出土考古材料的辅助下,若能将墓葬图象材料与传世画作、文献相对照,重新审视汉末至魏晋时期绘画发展的过程与变迁,当有助于扩展学界对于这一转折时期的研究。唐宋变革在性质、内容与涵盖的层面都与魏晋变革有本质上的差异,向来为史学界所重视,相形之下,目前仍然缺乏关于唐宋转折的艺术史研究。本论文集即希望能由汉唐之际的佛教相关图象变迁、唐宋之际“绘画”图象呈现方式的革新等方面切入问题,为汉晋与唐宋时期的艺术史研究提出新见。作者简介

石守谦,美国普林斯顿大学艺术及考古学博士,曾任台湾大学艺术史研究所所长、台北故宫博物院院长,现任“中研院”历史语言所研究员。着力从文化史角度探讨画史风格与文化环境的关系,主要作《风格与世变》、《从风格到画意:反思中国美术史》、《移动的桃花源:东亚世界中的山水画》,并主编《大汗的世纪:蒙元时代的多元文化与艺术》,另有学术论文多篇。近年主持“移动的桃花源——10至16惜纪山水画在东亚的发展”项目,主张以东亚作为一整体,来对中、日、韩三国的山水画发展进行全盘观察,特别注意三区域间的互动现象。颜娟英,美国哈佛大学艺术史博士,中央研究院历史语言研究所研究员,台湾大学艺术史研究所合聘教授。曾任中央大学艺术学研究所所长(2001-2003),研究专长为美术考古。

目录

导论一 从追求神仙到佛土世界——汉唐之际图像的变迁 颜娟英导论二 “ 绘画”的觉醒——唐宋间图像呈现方式的新发展 石守谦

Ⅰ 仙马、天马与车马——汉镜纹饰流变拾遗 曾蓝莹

Ⅱ 汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流 来国龙

Ⅲ 吐鲁番吐峪沟石窟考古新发现——试论5世纪高昌佛教图像 李裕群

Ⅳ 由墓阙到浮图——四川绵阳平杨府君阙研究 林圣智

Ⅴ 云气纹的进化与意义 肥田路美

Ⅵ 7、8世纪观音造像的繁衍 王静芬

Ⅶ 一字佛顶轮王与炽盛光佛——佛教星宿信仰图像的唐宋之变 赖依缦

Ⅷ 复原唐代绘画之研究——以屏风壁画为焦点 板仓圣哲

Ⅸ 唐代护法神式镇墓俑试析 李星明

Ⅹ 墓主像与唐宋墓葬风气之变——以五代十国时期的考古发现为中心 李清泉

Ⅺ 8至11世纪的花鸟画之变 陈韵如

Ⅻ 唐宋时期佛教版画中所见的媒介转化与子模设计 黄士珊

用户评价

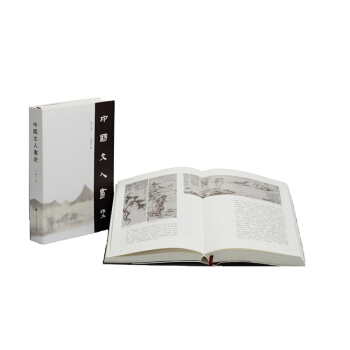

书中的配图选择简直是神来之笔,它们不仅仅是简单的插图佐证,更像是独立完成了解释工作。我特别喜欢作者对那些细节纹饰的捕捉和特写,那些原本在博物馆隔着玻璃才能匆匆一瞥的细节,在这里被放大,被细致入微地呈现出来。这些图像的编排逻辑也很有趣,它们不是随意摆放,而是紧密围绕着文本的论点进行构建,常常是一段文字刚勾勒出一个概念,下一页的图片立刻就提供了最直接、最无可辩驳的视觉证据。这种图文互动的模式,极大地增强了阅读的沉浸感和说服力。对我这种偏爱“眼见为实”的读者来说,这种丰富且高质量的视觉材料是提升理解深度的关键要素,它弥补了单纯文字描述在空间感和质感上的缺失,让那些抽象的艺术风格变化变得触手可及。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面那种低调又不失典雅的墨色调,搭配烫金的字体,初看之下就有一种历史的厚重感扑面而来。内页的纸张选择也很考究,触感细腻,即便是长时间阅读也不会感到疲劳。装帧的细节处理得非常到位,尤其是锁线装订的方式,保证了书页可以完全平摊,这对于需要频繁查阅图片和细读文字的读者来说,简直是福音。印刷质量更是没得说,无论是黑白插图还是色彩丰富的文物照片,都呈现出极高的清晰度和还原度,色彩的层次感把握得恰到好处。翻开书本,布局的疏密得当,章节之间的留白处理也很有章法,让人在视觉上感到非常舒适。这本书在制作上的投入显然是下足了功夫,光是拿到手里掂量一下,就能感受到出版方对内容的尊重和对读者的诚意。这种对实体书品质的坚持,在当下这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。

评分我花了整整一个下午才把前言和第一章读完,感觉作者的叙事风格就像一位技艺高超的导游,他不是简单地罗列事实和年代,而是巧妙地将我们引入到一个宏大而又细腻的历史画卷之中。他的文字功底极深,遣词造句既有学术的严谨性,又不失文学的感染力,读起来丝毫没有枯燥之感。尤其是在描述那些关键转折点时,那种抽丝剥茧的分析能力令人叹服,他总能抓住最核心的矛盾点,然后层层递进地阐述其深层原因和连锁反应。整个行文节奏控制得非常老道,张弛有度,高潮部分引人入胜,低回之处又留给读者足够的思考空间。作者对于历史语境的把握极其精准,他没有用现代的眼光去简单评判古人的行为,而是努力站在那个时代的语境下去理解他们的选择和局限,这种同理心是构建真正深刻历史理解的基石。

评分这本书的结构安排,简直是一部精妙的音乐交响乐,每一个乐章的过渡都处理得极其自然流畅。它不是简单的时序排列,而是围绕几个核心的文化“脉冲”进行螺旋式上升的探讨。我尤其欣赏作者在不同地域和不同阶层之间的视角切换能力,他能从宫廷的宏大叙事无缝切换到民间器物的小切口,并论证两者之间微妙的相互影响和渗透。这种多维度的考察,使得对整个历史时期的认知不再是片面的,而是立体丰满的。阅读过程中,我时常会停下来,思考作者提出的某个观点,然后迅速翻到章节末尾的注释去追溯他的原始出处,这种引导读者主动进行学术探索的编排方式,极大地激发了我的求知欲,让整个阅读过程变成了一场主动的智力探险。

评分坦白说,我原本对历史题材的著作抱持着一种“先入为主”的谨慎态度,总担心会遇到晦涩难懂的术语堆砌。然而,这本书却彻底颠覆了我的固有印象。作者似乎有着一种将复杂概念“去魅”的魔力,他用非常清晰、甚至带着一点点口语化的幽默感,将那些原本高深莫测的理论框架,拆解成一个个可以被普通人理解的小块。他处理学术争议的方式也十分高明,不是简单地站队,而是将不同的学术观点并置,让读者自己去权衡,这体现了一种高度的学术自信和开放性。这本书的阅读体验,就像是跟随一位博学的老友在历史遗迹中漫步,他不仅知道每个雕塑背后的故事,更能洞察艺术家当时的挣扎与喜悦,这种亲近感和深度兼具的阅读感受,是我近年来少有的宝贵体验。

评分活动力度大,十分便宜,很欣慰

评分制作精良,内容厚重,需要细品。

评分第二次购买魏晋与唐宋之变

评分书本正版!喜欢!活动买的,快递小哥棒棒哒!继续关注京东自营的活动!

评分2位大家合力的著作,值得一读~

评分此用户未填写评价内容

评分很不错很不错

评分北大的书都是精品,挺不错的。

评分京东购物方便快捷,配送服务到位。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![国际环境艺术设计基础教程:商业空间设计 [Retail Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10877025/60637875-62a1-4124-b0a4-37537459c42f.jpg)

![哈内克论哈内克 [Haneke par Haneke] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11940376/573d5727Nf2a6bb3b.jpg)