具体描述

编辑推荐

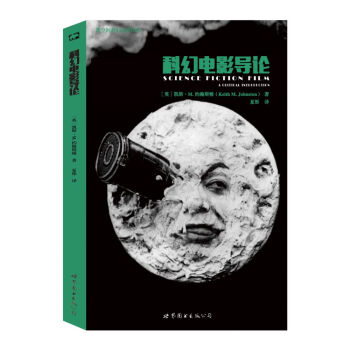

本书作为新空间科幻电影译丛系列的第二册,侧重科幻电影这一类型的理论研究与批评方面。

内容简介

科幻电影在当今时代的影响日益增强,本书探索了科幻是如何从各种异质的元素中建构起来,从而成为一种杂交类型的。有别于传统的研究方法,作者采用了一种历史的和文化的方法来进行类型研究,涵盖了科幻电影的历史发展,并进行了跨国界的电影考察。

本书也挑战了人们对该类型边界的既定认知,涵盖了极大范围的影片,从《月球旅行记》《星球大战》《银翼杀手》等经典的科幻电影,到一些扩展和重塑了类型定义的作品,这种类型关注范围的扩大,既为电影研究的学生、也为科幻电影迷提供了一种新型的认知方式。

作者简介

凯斯·M. 约翰斯顿,东英吉利大学电影与电视研究专业的讲师,另著有《即将上映:预告片与好莱坞技术的贩卖》。

精彩书评

约翰斯顿以本书为科幻电影批评带来了全新的视角,他把我们的注意力引到了一些精彩而又影响深远的电影上面,这些电影在科幻类型中具有广泛的共鸣;他也讨论到很多常被忽略的影片相关要素,比如预告短片、海报和广告等。

—— 林肯·格拉提(Lincoln Geraghty),英国朴茨茅斯大学教授

在科幻电影的类型导论著作中,约翰斯顿的这本著作以其复杂性和原创性而占有重要地位。

——凯文·赫费南(Kevin Heffeman),美国南方卫理公会大学教授

目录

第一部分 科幻是什么? 001

第1 章 科幻与类型电影理论 003

第2 章 解读科幻电影 029

第3 章 科幻电影与技术 048

第二部分 科幻电影的类型史 061

第4 章 1895—1950:科幻电影的源头 063

第5 章 1950—1970:科幻类型的成熟 089

第6 章 1970—1990:科幻电影与商业大片 115

第7 章 1990—2010:科幻与主流电影 133

第三部分 售卖科幻电影 149

第8 章 “未来探险剧”:创造一个新类型 151

第9 章 科幻预告片: 类型与奇观 170

第10 章 科幻、观众以及互联网 189

结束语 203

注 释 207

延伸阅读指南 215

参考文献 219

附录:科幻电影译名中英文对照 229

前言/序言

用户评价

这本书的批判性视角把握得非常到位,它敢于直面科幻电影中那些长期存在的逻辑漏洞和意识形态陷阱。作者并没有一味地赞美那些票房大卖的作品,而是犀利地指出了某些大片中存在的“技术至上主义”的倾向,即认为技术发展必然带来社会福祉的盲目乐观。在探讨反乌托邦题材时,书中引用了大量的哲学文本,将电影中的权力结构与现实世界的政治隐喻进行了有力的对照分析,提醒读者不要将屏幕上的虚构世界与现实的复杂性混为一谈。这种“警惕”的态度,让这本书显得格外有责任感。它鼓励读者在享受视觉奇观的同时,也要保持清醒的头脑,去质疑电影中传递出的关于种族、性别和阶级预设的潜在信息。这种深层次的、要求读者参与思考的阅读体验,是许多同类书籍所缺乏的,它真正做到了启发思考,而非仅仅提供知识。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,封面采用了一种非常具有未来感的磨砂材质,触感温润而又带着一丝冰冷的金属质感,仿佛直接将你带入了某个遥远的星系。色彩运用上,深邃的靛蓝与跳跃的霓虹紫形成了强烈的对比,正中央那个抽象的、仿佛由无数数据流构成的符号,让人忍不住想要去解读它背后的深层含义。内页的排版也极为考究,字号的粗细、行距的疏密都经过了精心调整,阅读起来不仅舒适,更像是在进行一场精心策划的沉浸式体验。尤其值得称赞的是,书中穿插了大量高清的电影概念艺术图和幕后工作照,那些精细的场景设计图、服装草稿,甚至是早期模型的手绘稿,都清晰地展示了科幻电影制作的复杂与精妙。这些视觉元素不仅仅是点缀,它们本身就构成了一种叙事语言,让每一个对电影制作有兴趣的读者都能从中窥见好莱坞工业的冰山一角,体会到创造一个完整宇宙所需要的巨大心血。我个人尤其喜欢其中关于早期特效技术发展的历史脉络图,那些用老式胶片和物理模型搭建的奇迹,在今天看来依然震撼人心,这本书的装帧和配图质量,完全配得上“艺术品”的称号,远超一般的学术或入门读物的水准。

评分这本书最让我感到惊喜的是它对幕后技术革新脉络的梳理,简直是一部微缩的电影工业史。它细致地剖析了从早期的微缩模型、定格动画,到后来的CGI技术爆炸,再到如今虚拟制片的发展历程。作者没有简单罗列技术名称,而是将技术的发展与叙事需求紧密联系起来,比如解释了为什么早期电影难以表现宏大的太空场景,以及数字技术如何解放了导演的想象力,同时也带来了新的挑战,例如“视觉疲劳”和“真实感”的悖论。特别是关于动作捕捉和面部表情捕捉的章节,讲述了演员的表演如何被转化为数字角色,这种人与机器的融合过程充满了戏剧张力。对于想从事电影制作,特别是特效相关领域的人来说,这本书提供的技术演进背景知识是无价的,它让你明白,每一个炫目的特效背后,都是无数工程师和艺术家用数年时间攻克的难题,体现了一种对工艺近乎偏执的尊重。

评分这本书的行文风格极其老练,作者仿佛是一位经验丰富的导游,带着我们穿梭在科幻电影的黄金时代到数字特效的当下。他没有采取那种枯燥的年代编年史叙述方式,而是巧妙地将几部标志性作品作为切入点,比如探讨了《2001:太空漫游》如何重塑了人类对太空的想象,以及《银翼杀手》中赛博朋克美学的诞生与哲学思辨的纠缠。语言上,既有学者般的严谨和深邃,又不失流行文化评论的犀利与幽默。他会用非常生动的比喻来解释复杂的电影理论,比如将蒙太奇手法比作音乐的节奏变化,将视点叙事比作观众与角色之间心灵的契合。阅读过程中,我多次停下来,不是因为看不懂,而是因为被某些观点深深吸引,需要时间去消化和回味。作者对不同流派电影的区分和归类非常清晰,无论是硬科幻对物理定律的执着,还是太空歌剧的浪漫主义色彩,都被梳理得井井有条。这种既能满足资深影迷的深度探究需求,又能引导初学者入门的平衡掌握,实属难得。

评分内容组织上的逻辑性与跨度之大,着实令人印象深刻。它并非仅仅停留在对经典作品的简单回顾,而是试图构建一个完整的科幻电影的“生态系统”。书中花了不少篇幅去解析那些常被忽略的领域,比如电影配乐在营造外星氛围中的关键作用,以及不同文化背景(特别是亚洲电影)对科幻叙事模式的独特贡献。我特别欣赏它对“电影语言”本身的解构,如何通过景别、光影和运动镜头来暗示科技的进步或衰退,以及对“人类主体性”在面对超自然力量或人工智能时的持续拷问。更令人惊喜的是,书中竟然包含了一章专门讨论科幻电影与社会思潮的互动,探讨了冷战时期的核恐慌如何催生了怪兽电影,以及信息时代对隐私和监控主题的偏爱。这使得这本书的价值远远超越了一本单纯的电影赏析指南,它更像是一部通过科幻媒介来观察人类社会自身演变的社会学报告,视野开阔到令人赞叹。

评分能够对科幻电影有个清晰的概念,帮助思考的不错的工具

评分还凑合

评分很好,包装很扎实,物流也是一如既往的快

评分科幻电影的启蒙书籍,推荐

评分世图出的电影书籍也不错,就是貌似没有同一的书系名称?

评分很好!很好!很好!很好!很好!很好!很好!很好!很好!

评分还凑合

评分呐,就这样喽

评分特别好送货特别快

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有