具体描述

编辑推荐

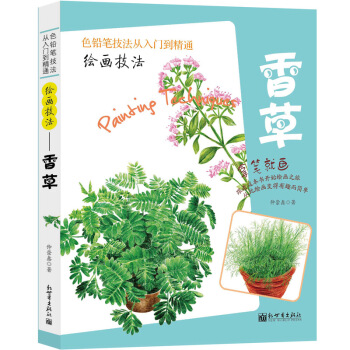

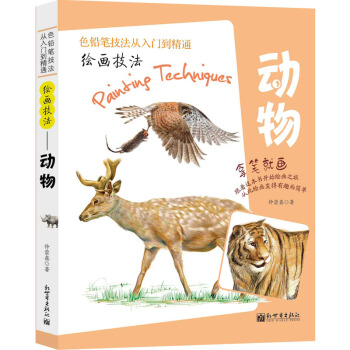

“90后”国内新生代插画师,教你拿笔就画。跟着这本书开始绘画之旅,从此绘画变得有趣而简单。

本套“绘画技法”系列丛书从线稿的描绘到上色的过程都有十分细致的讲解,并标注了每幅图所使用的彩色铅笔,这种一步步循序渐进的示范方式使读者更容易理解并掌握彩色铅笔的绘画技巧,对初学者来说非常实用。

内容简介

色笔铅画,是一种介于素描和水彩之间的绘画形式。他的独特性在于色彩丰富且细腻,可以表现出较为轻盈、通透的质感。“绘画技法”系列丛书从线稿的描绘到上色的过程都十分细腻、透彻的讲解,并标注了每幅图所使用的彩色铅笔,这种一步步循序渐进的示范方式使读者能更容易理解并掌握色铅笔的绘画技巧。本书的目的不仅仅局限于让读者学会画出书中的案例,更是希望读者通过本书培养绘画兴趣,从而提起笔去画出更多美好的事物。画画一直都是件美好而安静的事,快拿起画笔,跟着本书一起画色铅笔画吧,享受绘画带来的乐趣。受众定位:绘画爱好者

作者简介

仲崇鑫,毕业于美术院校的“90后”国内新生代插画师,自幼喜爱绘画,梦想有一天可以画出一个属于自己的小世界。毕业后一直从事插图绘画工作,充满想象力和创造力,经过多年的磨砺,具有深厚的绘画功底和多样的绘画表现形式,擅长色铅笔、素描、写实、Q版、小清新、小温暖多种绘画风格。

画画这件事,绝不是一件只有鲜花和掌声的事情。这条路并不平坦,有挫折,有这样或那样的阻力,但因为有着对绘画的热情,她一直未梦想而坚持!

内页插图

用户评价

我之前一直对“恐龙的色彩”充满了困惑。我们看到的很多恐龙复原图,颜色都非常鲜艳,但究竟哪种颜色才最接近真实的恐龙呢?《绘画技法——恐龙》这本书,在这方面给了我非常棒的指导,它不仅仅是提供了一些“参考色彩”,更是讲解了“色彩背后的科学原理”。 书中有一章专门探讨了“恐龙的皮肤色素与保护色”。作者结合古生物学研究,推测了不同恐龙可能存在的皮肤色素,比如黑色素、类胡萝卜素等,以及这些色素如何影响恐龙的颜色。他会讲解,为什么有些恐龙可能拥有黑白相间的条纹来迷惑捕食者,而有些则可能拥有和周围环境相似的保护色来隐藏自己。 我印象特别深刻的是,书中有一段关于“羽毛恐龙的色彩推测”的讨论。根据对一些保存完好的化石羽毛的微观结构分析,科学家们推测出了一些恐龙羽毛的真实颜色。这本书就将这些研究成果转化为绘画的建议,比如,它会建议如何绘制出具有虹彩光泽的羽毛,或者如何表现出羽毛表面不同颜色区域的过渡。 此外,书中还探讨了“光照对恐龙色彩的影响”。它会讲解,在不同的大气条件下,恐龙的颜色可能会呈现出不同的视觉效果。比如,在阴天,色彩可能会显得更加沉闷,而在阳光直射下,色彩则会更加鲜艳。作者会通过大量的实例,展示如何根据不同的光照条件,调整恐龙的色彩,让画面更加真实可信。 通过这本书的学习,我不再盲目地猜测恐龙的颜色,而是能够根据科学的推测和对光影的理解,来为我的恐龙作品赋予恰当的色彩。我开始尝试着去创造一些具有“科学合理性”的色彩组合,让我的恐龙形象更加生动,也更加令人信服。

评分我一直以来都觉得,画恐龙最困难的一点在于,如何将它们庞大的身躯和复杂的纹理,在二维的纸面上表现出来,让观众能够感受到它们的“重量感”和“质感”。《绘画技法——恐龙》这本书,用一种非常独特且极具启发性的方式,解决了我的这个难题。 书中关于“纹理的层次感与细节表现”的讲解,让我受益匪浅。作者并没有仅仅教你如何画出鳞片和皮肤,而是深入探讨了不同恐龙皮肤的“物理特性”,以及如何通过绘画技法来模拟这些特性。 我印象特别深刻的是,书中有一段关于“如何表现恐龙皮肤的‘粗糙度’和‘光滑度’”的解析。它会讲解,用粗糙的笔触和暗哑的色彩,能够表现出类似皮革的质感;而用细腻的线条和光滑的笔触,则能勾勒出光滑的鳞片。作者还会介绍一些特殊的绘画技巧,比如用刮刀来制造皮肤的褶皱,用海绵来模拟粗糙的表面,或者用湿画法来表现出皮肤的光泽。 书中还详细讲解了“恐龙羽毛和皮膜的质感表现”。比如,对于羽毛,它会区分出绒毛、飞羽等不同类型的羽毛,并讲解如何通过笔触的方向、疏密和力度,来模拟它们的蓬松感和垂坠感。对于翼龙的皮膜,它会强调如何通过绘制出细密的血管纹理和半透明的效果,来表现出皮膜的韧性和弹性。 我还记得书中有一章是关于“恐龙身上的‘伤痕’与‘磨损’的描绘”。作者认为,这些细节能够让恐龙的形象更加真实,更有“故事感”。他会教我们如何通过绘制出一些细小的划痕、咬痕,或者因为年龄增长而产生的皮肤纹理变化,来为恐龙注入“生命力”。 通过这本书的学习,我感觉我画出来的恐龙,不再是“画皮”,而是能够触及到它们“皮肤”的质感。我开始能够用我的画笔,去“触摸”恐龙的身体,去感受它们皮肤的纹理,去体会它们所经历过的岁月。

评分我一直对古生物学有着浓厚的兴趣,尤其钟爱那些曾经在地球上留下赫赫声名的恐龙。然而,在绘画创作的过程中,我常常感到力不从心,总是画不出那种令人信服的、具有科学严谨性的恐龙形象。《绘画技法——恐龙》这本书,恰恰填补了我在这方面的知识和技能上的空白,它是一本将科学性与艺术性完美结合的宝藏。 这本书最让我赞赏的一点是,它不仅仅停留在表面的形态描绘,而是深入到恐龙的“生理结构”和“生态习性”的剖析。比如,书中对于不同恐龙的“消化系统”和“呼吸系统”的推测性描绘,就让我大开眼界。它会讲解,像腕龙这样体型巨大的植食性恐龙,是如何通过庞大的消化道和胃石来处理大量的植物纤维的,而像霸王龙这样的肉食性恐龙,它们的牙齿和下颚结构又如何适应撕咬和吞咽大型猎物。 我还记得书中有一章关于“恐龙的体温调节”的讨论,这部分内容对我启发很大。作者根据最新的科学研究,推测了不同恐龙可能存在的“恒温”或“变温”特性,并讲解了如何通过绘制恐龙皮肤的厚度、血管的分布,甚至在极端环境下的体表颜色变化,来暗示它们的体温调节机制。比如,一些小型恐龙可能需要通过快速的行动和蓬松的羽毛来保持体温,而一些大型恐龙则可能通过巨大的体型和相对缓慢的代谢来散热。 书中还对“恐龙的感官系统”进行了细致的描绘。它会讲解,像梁龙这样的植食性恐龙,它们的大眼睛可能意味着更宽广的视野来躲避天敌,而像迅猛龙这样以速度见长的捕食者,它们发达的嗅觉和听觉又如何帮助它们锁定猎物。作者会用绘画的语言,去诠释这些科学的推测,比如通过描绘恐龙眼睛的形状和位置,耳朵的结构,甚至鼻孔的大小,来展现它们独特的感官世界。这让我觉得,我画出来的恐龙,不再是简单的“样子货”,而是具有生命逻辑的、活生生的生物。

评分这本《绘画技法——恐龙》简直是打开了我新世界的大门!我一直以来都对恐龙充满着无限的好奇和喜爱,小时候总是抱着那些模糊不清的恐龙模型,想象着它们巨大的身躯、锋利的爪牙以及曾经统治地球的威严。然而,每当提起笔来想在纸上勾勒出它们的形象时,总觉得力不从心,画出来的恐龙要么显得呆板,要么比例失调,完全没有那种震撼人心的感觉。直到我偶然间发现了这本书,简直就像找到了救星! 这本书的内容编排得非常有条理,从最基础的恐龙骨骼结构解析入手,这点我非常赞赏。很多教程上来就教你怎么画肌肉和鳞片,但如果连基本的骨架都没有把握好,画出来的东西就会显得“虚”,没有生命力。书中对不同种类恐龙的骨骼结构都做了详尽的分析,比如三角龙的头盾是如何形成的,霸王龙的身体比例为何如此独特,翼龙的翅膀结构又和鸟类有何不同。作者用非常清晰的线条图和示意图,一步步地引导我们理解这些生物的“骨骼之美”。我花了好几天时间,对照着书上的图,用铅笔在纸上反复练习绘制各种恐龙的骨架。刚开始会觉得有点枯燥,但慢慢地,我开始体会到,原来画恐龙不仅仅是“画”而已,更是“理解”恐龙。理解了骨骼,才能更好地理解肌肉的走向,关节的活动范围,以及最终形成的外形。这就像是建筑师在建造房屋之前,首先要理解地基和承重墙一样,是绘制复杂生物的基石。

评分我一直以来都在寻找一本真正能够帮助我“掌握”恐龙绘画技巧的书,而不是一本简单的“临摹指南”。《绘画技法——恐龙》这本书,恰恰满足了我这个愿望。它没有把我当成一个只会跟着步骤画的初学者,而是把我引向了“理解”恐龙的内在逻辑。 书中关于“恐龙的动态与姿态”的讲解,是我觉得最受启发的部分。很多绘画教程往往停留在绘制静态的恐龙,一旦要画动态,就会显得僵硬。这本书却用大量的实例,分析了不同恐龙在行走、奔跑、捕食、嘶吼等各种动态下的身体重心转移、关节角度变化以及肌肉的收缩与伸展。 我印象特别深刻的是,书中有一段关于“如何表现恐龙的奔跑速度感”的解析。作者通过拆解霸王龙奔跑时的身体姿态,强调了前肢的收缩、后肢的蹬地、尾巴的平衡作用,以及如何通过背景的模糊化、地面的拖影和身体的倾斜来强化速度的视觉冲击力。我按照书中的讲解,尝试画了一只奔跑的迅猛龙,第一次感觉到,原来我可以画出那种“风驰电掣”的感觉,而不是仅仅画出一堆扭曲的线条。 此外,书中还涉及了“恐龙的表情与情感表达”的探讨,这点是我之前从未在恐龙绘画教程中见过的。虽然恐龙没有人类的面部表情,但通过眼睛的神态(比如眼神的锐利或迷茫)、嘴巴的张合幅度、头部的角度倾斜,甚至身体的姿态,都可以传达出它们的情绪。比如,一只充满敌意的三角龙,它会昂起头,露出攻击的姿态;一只幼年的恐龙,则可能眼神带着一丝好奇和胆怯。这本书让我意识到,即使是史前生物,也可以通过细腻的观察和表现,赋予它们“生命”和“情感”。

评分我一直觉得自己画恐龙最大的问题在于,画出来的东西总有一种“二维”的感觉,缺乏立体感和空间感。《绘画技法——恐龙》这本书,用一种非常直观且富有创意的方式,解决了我的这个困扰。 书中关于“光影与体积的塑造”的讲解,简直是我的福音。作者并没有仅仅停留在告诉你“这里应该有阴影,那里应该有高光”,而是深入剖析了光线如何与恐龙的身体表面互动。他会讲解,不同质感的皮肤,比如光滑的鳞片、粗糙的皮革、蓬松的羽毛,在光线下会有怎样的反射和吸收效果。 我尤其喜欢书中关于“如何运用不同方向的光线来强调恐龙的形态”的分析。比如,从侧面打来的光线,能够清晰地勾勒出恐龙的轮廓和肌肉的起伏;从正面打来的光线,则可能让恐龙显得更加“扁平”,这时就需要通过微妙的阴影来暗示其体积;而从下方打来的光线,则能制造出一种戏剧性的、具有压迫感的效果。书中通过大量的对比图,清晰地展示了同一种恐龙在不同光照下的视觉效果,让我瞬间明白了光影对于塑造立体感的重要性。 我还记得书中有一章是关于“环境对恐龙形态的影响”的。它会讲解,在茂密的丛林中,光线往往是斑驳散射的,这会让恐龙的阴影更加破碎,色彩也会更加柔和。而在开阔的草原上,阳光则更加强烈,阴影也会更加分明,恐龙的颜色也可能更加鲜艳。作者通过描绘恐龙与周围环境的光影互动,巧妙地将恐龙融入到画面中,让它们看起来更加真实可信。 通过这本书的学习,我开始尝试着用更精细的笔触去捕捉光影的变化,去感受恐龙身体的每一个转折和起伏。现在,我画出来的恐龙,不再是平面的剪影,而是真正具有“重量感”和“空间感”的立体生物。

评分我之前一直以为,绘画恐龙最重要的事情就是画出它们“凶猛”的样子,所以总是专注于描绘尖牙利爪和肌肉线条。《绘画技法——恐龙》这本书,却让我看到了恐龙世界的另一面——“温情”与“细腻”。 书中有一章专门探讨了“恐龙的育幼行为与社交关系”,这一点真的让我眼前一亮。我之前很少会去想恐龙之间是怎么交流,怎么养育后代的。这本书里,作者通过对比不同种类恐龙(比如有社会性行为的禽龙、会筑巢的某些蜥脚类)的化石证据和科学推测,以及结合现代鸟类的行为模式,来引导我们如何绘制出恐龙家庭的温馨场景。 我印象特别深刻的是,书中有一幅插画,描绘了一只成年腕龙温柔地用长脖子去触碰一只正在吃草的幼龙,那种画面充满了宁静和爱意。作者在绘制这幅画时,特别强调了光线的运用,温暖的夕阳洒在恐龙的皮肤上,柔和的光线让整个画面充满了生命力。他还讲解了如何通过幼龙依偎在成年恐龙身旁的姿态,以及成年恐龙低垂的头颅和舒缓的表情,来传达出一种保护和关怀。 这本书还让我思考了“恐龙的个体差异”。书中提到,即使是同一种恐龙,它们的外观也可能存在差异,比如体型、颜色、皮肤纹理,甚至一些小的伤疤。作者通过一些“个性化”的恐龙绘制案例,教我们如何在绘制时,给恐龙注入“灵魂”,让它们不再是千篇一律的模型。比如,他会教我们如何在绘制一只迅猛龙时,让它身上的旧伤疤看起来真实可信,或者如何让一只年老的三角龙,在眼神中透露出饱经风霜的沧桑感。这让我觉得,原来画恐龙,不仅仅是技术层面的模仿,更是情感和创意的融入。

评分我一直以为画恐龙就是需要大量的色彩和光影技巧,所以当我看到《绘画技法——恐龙》这本书里,有相当一部分篇幅是专门讲解恐龙的“毛发”和“羽毛”绘制时,我感到非常惊喜。我们都知道,近年来的古生物学研究表明,很多恐龙,尤其是早期的小型恐龙,甚至是一些大型恐龙的幼崽,都可能覆盖着羽毛。这本书就非常与时俱进地,详细地介绍了如何表现不同类型、不同质感的羽毛。 书中不仅仅是简单地告诉你“画羽毛要这样”,而是深入浅出地讲解了羽毛的层次感、方向性、以及它们在不同光照下的变化。比如,书中会通过对比图展示,如何用轻柔的笔触描绘出蓬松的绒毛,用细腻的线条勾勒出飞羽的纹理,以及如何通过笔触的叠加和明暗的对比,来表现羽毛的立体感和光泽。我特别喜欢书中关于“动态羽毛”的讲解,那部分教我如何根据恐龙的动作,绘制出飘动、炸开或者顺着身体流动的羽毛,让恐龙的形象瞬间变得生动起来,充满力量和速度感。 我还记得书中有一章是关于“模拟皮肤纹理”的,这让我对恐龙的皮肤有了全新的认识。我之前总是习惯性地把恐龙画成光溜溜或者只有简单的鳞片,但这本书里展示了各种各样的皮肤纹理,从粗糙的皮革质感到细密的颗粒感,再到一些罕见的褶皱和棘刺。作者通过不同的绘画工具和技法,比如用干擦法表现粗糙的皮肤,用点画法塑造细密的纹理,用刮刀或者硬橡皮制造高光和褶皱,让我惊叹于原来画龙的皮肤也可以如此丰富多彩。这让我开始重新思考,我在创作恐龙作品时,是否可以尝试更多样的皮肤表现方式,而不是局限于单一的刻板印象。

评分作为一名长期热爱恐龙的爱好者,我接触过不少关于恐龙绘画的书籍,但《绘画技法——恐龙》这本书,无疑是我见过最详尽、最具有科学深度的一本。它不仅仅是教你如何“画”,更是引导你“理解”恐龙。 这本书的“解剖学基础”部分,是我认为最核心、最宝贵的内容。作者并没有简单地让你照搬图样,而是从恐龙的骨骼结构开始,一层层地剥开,讲解肌肉的走向、关节的连接方式,以及它们如何共同作用,构成恐龙强大的身体。 我印象特别深刻的是,书中对“脊椎与尾巴的联动”的讲解。它详细分析了不同恐龙的脊椎骨数量和形状,以及尾巴在平衡、驱动甚至防御中的作用。比如,像翼龙这样需要灵活控制翅膀和尾巴来起飞和滑翔的生物,它们的脊椎结构就与陆地恐龙有着显著的差异。作者用清晰的结构图,一步步地展示了这些细节,让我明白了为什么有些恐龙看起来如此“协调”,而有些则显得“笨拙”。 我还记得书中关于“四肢的结构与功能”的分析。它不仅仅是讲解了腿骨和腕骨的形状,更是探讨了这些结构如何适应不同的运动方式,比如像禽龙那样能够用前肢支撑身体,或者像窃蛋龙那样拥有灵活的“手”来抓取食物。作者会结合化石证据,推测恐龙在运动过程中,肌肉是如何发力,关节是如何运动的,然后将这些科学的推测转化为绘画的语言。 通过这本书的学习,我感觉我不再是凭空想象恐龙的形态,而是建立在坚实的科学基础之上。当我再拿起画笔时,我脑海中会浮现出恐龙的骨架、肌肉和关节,这样画出来的恐龙,自然就更加准确、更加具有说服力。

评分我一直对恐龙的“眼睛”充满了好奇,总觉得它们的眼睛是传递它们情感和生命力的关键。《绘画技法——恐龙》这本书,在“恐龙的眼神与情感表达”这个方面,给予了我前所未有的启发。 书中,作者不仅仅是简单地告诉你恐龙的眼睛是什么形状,而是深入探讨了“眼睛在恐龙生理和行为中的作用”,以及如何通过绘画来“赋予”恐龙的眼神以生命。 我印象特别深刻的是,书中有一段关于“不同类型恐龙的瞳孔形状与视觉范围”的分析。它会讲解,像一些夜行性恐龙,它们的瞳孔可能非常大,以适应弱光环境;而一些昼行性恐龙,它们的瞳孔则可能更适合在强光下聚焦。作者会根据这些科学的推测,来设计出不同瞳孔的形状,比如圆形的、裂缝状的,甚至是有着特殊花纹的。 更重要的是,书中还讲解了“如何通过眼神来传达恐龙的情绪”。即使恐龙没有人类的面部表情,但通过眼神的“锐利度”、“焦点”、“光泽”甚至“微小的变化”,都可以传达出恐龙的“情绪”。比如,一只捕食者,它的眼神会显得非常锐利和专注,仿佛能够穿透一切;而一只受到惊吓的恐龙,它的眼神可能会显得慌乱和不安。作者会通过绘制出眼神中的“高光”和“阴影”,来强调眼神的“深邃感”和“生命力”。 书中还提到了“恐龙眼球的‘湿润度’和‘光泽度’”。它会讲解,即使是史前生物,它们的眼球也应该是有湿润感的,这样才能更好地聚焦和保护眼球。作者会通过细腻的笔触和颜色的运用,来表现出眼球的“光泽”和“晶莹剔透”的感觉。 通过这本书的学习,我感觉我画出来的恐龙,终于有了“灵魂”。我开始能够用我的画笔,去捕捉恐龙的“眼神”,去传达它们的“情绪”,让我的恐龙作品,不仅仅是形态的复刻,更是生命力的展现。

评分这款非常好,儿子很喜欢

评分不错不错不错不错不错

评分很棒很棒很棒很棒很棒很棒!不错嘛,孩子非常非常非常非常喜欢!

评分不错,不错,看着不错

评分到货快,是正版|!!

评分很棒很棒很棒很棒很棒很棒!不错嘛,孩子非常非常非常非常喜欢!

评分不错不错不错不错不错

评分很棒很棒很棒很棒很棒很棒!不错嘛,孩子非常非常非常非常喜欢!

评分不错,不错,看着不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有