具体描述

编辑推荐

★ 新京报·腾讯 2017年度社科类好书

★ 这个“天才成群地来”的时代,会是学术史上的绝响吗?——20世纪上半叶造就了一批才华横溢的学人,这个时局动荡的时期,却成了学术的黄金时代。借由一个个知识人的片断,重新审视大时代下的个体生命。

★ “国学”到底是什么,它真的存在吗?——王国维、陈寅恪等等如今被视为“国学大师”的民国人物,在当时都是利用新材料、提出新问题、开了新风气的现代学者,返视这一百年来的学术转型,观照现在的“国学”,我们或许会发现“国”与“学”之间的关系远远不是如此简单。

★ 在东西文化、新旧学术的十字路口,知识人该如何选择?——可以是通往现代世界的大道,也可能会带人坠入“背叛传统”的深渊。有的人手足无措、痛苦绝望,也有人徘徊犹豫、摸索前进。数十篇“学术史的别页”,刻画出那一代学人的的挣扎和探索历程。

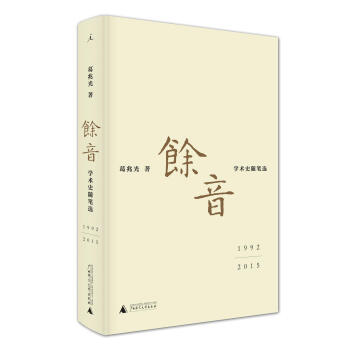

内容简介

国家与民族的动荡不安,把所有学者抛进巨浪颠簸之中,把那个时代知识人的心灵撕得四分五裂。在这些学者身上,可以看到时代的吊诡、潮流的变迁和思想的动荡,一个时代的学风与人格,仿佛在暗黑之雾中渐渐消失,学术和思想在互相刺激,知识与政治在彼此纠缠,理智与情感在相对角力。尽管说余音绕梁也可以“三日不绝”,但是“三日”之后呢?余音或成绝响,总会袅袅远去。

本书收录了葛兆光教授纪念晚清民国以来16位已故学人的随笔。这些人中,有的融入历史的大动脉中,有的成了被遗忘的暗流。作者回顾他们的经历,探寻他们知识、思想和信仰世界的“变”与“不变”,捕捉思想史与学术史、时代与个人间那微妙的角力与交融。

作者简介

葛兆光,复旦大学文史研究院与历史系特聘教授。原籍福建,1950年出生于上海,北京大学研究生毕业。1992年起,任清华大学历史系教授,2006年至2013年担任复旦大学文史研究院院长,曾任日本京都大学、比利时鲁汶大学、香港城市大学、台湾大学、美国普林斯顿大学等校客座教授。2009年获选第一届美国普林斯顿大学“普林斯顿全球学人”。著有《中国思想史》两卷本、《宅兹中国:重建有关中国的历史论述》等。

目录

序 / i

一个佛教居士的忧思 / 003

世间原未有斯人 / 013

欲以“旧道德新知识”六字包扫一切 / 027

阴晴不定的日子 / 043

佚札留存在异乡 / 055

王国维手稿本《殷虚卜辞中所见先公先王考》跋 / 065

最是文人不自由 / 079

平生为不古不今之学 / 093

万里之外总有人牵挂 / 107

学术的意味 / 113

徘徊到纠结:顾颉刚关于“中国”与“中华民族”的历史见解 / 119

吾侪所学关天意 / 131

“刮骨疗毒”的痛苦 / 145

谋万国知识之沟通 / 155

重读潘光旦 / 161

不是旅行季节的旅行 / 165

学问的意义毕竟久远 / 169

“正晌午时说话,谁也没有家” / 175

重读杨联陞日记 / 189

黄河依旧绕青山 / 201

看人如伊吕 / 217

遥知水远天长外 / 221

师友三十年 / 231

那一道不曾消失的风景 / 237

附录一 运化细推知有味 / 247

附录二 世家考 / 259

精彩书摘

序(节选)

犹豫再三,终于在朋友和编辑的鼓励下,把二十年来纪念已经逝去的学者的二三十篇随笔,重新编辑了这个选集。照例,交出文稿,就该写序和定名,可是,用什么为题,写什么作序,我却很彷徨。原来这些文章,大概有近十篇不曾编入各种集子,但也有十几篇,曾经分别收入前些年出版的《考槃在涧》(1996)、《并不遥远的历史》(2000)、《本无畛域》(2010)几本随笔集里。现在回想,编那几本集子的时候,我对学术界还算有信心,总觉得前辈学者余荫犹在,如果“发潜德之幽光”,沿着余波或许仍可以溯流向上。但编这本集子时,我的心境却很苍凉,觉得前辈的身影,连同一个时代的学风与人格,仿佛在暗黑之雾中渐渐消失,不由得想到的却是“余音”这个多少有些无奈的词语。尽管说,“余音绕梁”也可以“三日不绝”,但是“三日”之后呢?因此现在我想到的,却是“余音”或成“绝响”,总会袅袅远去。

趁着重新编辑出版之际,不妨说几个萦绕心中已久的话题,也算是一个“坦白交代”。这几个话题,第一个是晚清民国学术究竟如何评价?第二个是有关传统中国的文史研究,为什么一定要把它叫“国学”?第三个是时代,以及独立与自由的环境,对人文学者究竟意味着什么?这些话题原本太沉重,并不适合在这种文字中表达,而且,下面说出来的话也太学究气,不过骨鲠在喉,只好请读者耐心地听我絮叨。

一

从20世纪90年代起,很多有关晚清民国学者的评论文章出来,我也从那时起,陆陆续续写了一些有关学者的随笔,到现在数下来,还不止这二三十篇。在我看来,这些有关学者的随笔,并不算是学术史,最多只能算“学术史别页”。尽管我写了不少有关沈曾植、王国维、陈寅恪等人的文章,但我总觉得,把这些别有怀抱的随笔看成学术史,其实多少有些误会,真正的学术史,应当讨论的是“学”。比如,谈王国维,应当讨论的是他的古史之学、甲骨文字之学、蒙元辽金史地之学,而不是他在颐和园的自沉;谈陈寅恪,应该讨论的是他的那些预流之学问,比如中古历史与宗教研究,而不是他在《王观堂先生纪念碑铭》上说的“自由之精神,独立之思想”;至于周一良,学术史最好讨论他的中古史、佛教史和日本史研究,而不是那本《毕竟是书生》。

不过话说回来,学者也和普通人一样,身处社会,必然受到社会变动的影响。特别是晚清民初以来,中国经历“数千年未有之变局”,原本“天不变道亦不变”,现在却“瞠目不知时已变”。国家与民族的动荡不安,把所有学者抛进巨浪颠簸之中,且不说帝制王朝与共和政体的交替,民族危亡与思想启蒙的冲突,民族本位与世界主义的抉择,就是业已习惯的旧传统与汹涌而来的新潮流,赖以自负的旧学问与需要追逐的新知识,习惯面对的旧朋友和不得不面对的新贵胄,也已经把那个时代知识人的心灵撕得四分五裂。

因此,在这些学者身上,你也看到了时代的吊诡、潮流的变迁和思想的动荡,这些有关知识、思想和信仰世界“变”与“不变”的经历,成了我写这些学者随笔的主要内容,用有关沈曾植的那一篇文章中的话来说,就是学术史与思想史有些分不开。那个时代,学术和思想在互相刺激,知识与政治在彼此纠缠,理智与情感在相对角力。20 世纪非常特别,充满政治化的环境,使得知识分子的命运与处境也非常特别,这个时代,没有退隐山林,没有袖手旁观,没有骑墙中立,就好像那句著名口号“华北之大,放不下一张平静的书桌”一样,时代逼着你不归杨则归墨,置身事外是不可能的。

“灵台无计逃神矢,我以我血荐轩辕。”在这两句诗里,最让我看重的就是“无计”二字,仿佛写尽满怀的无可奈何。在《阴晴不定的日子》这篇随笔中,我曾记述了1927 年6 月2 日那天,王国维从容写下“经此世变,义无再辱”,然后自沉昆明湖的经过,在这里不妨再接着看受命整理王国维后事的陈寅恪和吴宓。十几天之后的6月14日,仍是在清华园,深夜,陈寅恪与吴宓长谈,吴宓觉得,自己面对旧理想和新世界,就像左右双手分牵二马之缰,双足分踏两马之背,“二

马分道而驰,则宓将受车裂之刑”。陈寅恪则安慰他说,这个时代的读书人,必然面临痛苦,“凡一国文化衰亡之时,高明之士自视为此文化之所寄托者,辄痛苦非常,每先以此身殉文化”。几个月后,陈寅恪把这层意思写在了纪念王国维的《挽词》里,在小序中他说:“今日之赤县神州值数千年未有之钜劫奇变,劫尽变穷,则此文化精神所凝聚之人,安得不与之共命而同尽?”

这实际上是那个时代的精神史,却不能说是那个时代的学术史。

用户评价

这本书的装帧设计确实很吸引人,那种沉稳的色调和恰到好处的留白,一下子就把人带入一种需要静心阅读的氛围里。拿到手里,分量感十足,让人感觉这本书的内容也必然是经过了深思熟虑的。虽然我还没来得及仔细研读,但光是翻阅目录和前言部分,就能感受到作者在学术史这个领域的深厚积淀。那种行文的流畅感和逻辑的严密性,即使是瞥上一眼,也能体会到作者驾驭复杂史料时的那种从容不迫。我觉得这本书更像是一份精心准备的学术盛宴的请柬,它邀请我们进入一个由作者精心构建的知识殿堂,去探索那些可能被主流叙事所忽略的细微脉络。它的价值,不仅仅在于罗列史实,更在于提供了一种审视学术发展路径的独特视角,让人充满期待去深入挖掘其中的思想火花。

评分这本书的文字风格,有一种独特的张力,既有学术的精确性,又不乏文学的叙事美感。我特别欣赏作者在论述复杂理论或历史转折时,所使用的那些精准而富有画面感的词汇。它不是那种干巴巴的教科书式的叙述,而是充满了生命力的观察和思考。它让人感觉,历史并非是已经完成的、僵硬的陈列品,而是一个不断生长、充满辩论和活力的场域。这种写作方式,对于非专业背景的读者来说,也降低了进入学术史讨论的门槛,提供了一个非常友好的切入口。它成功地架起了一座桥梁,连接了深奥的学术议题与广大的知识爱好者,让人在阅读中不断被激发,产生“原来如此”的豁然开朗之感。

评分从整体上看,这本书似乎旨在构建一个宏观的时间轴,去捕捉特定历史时期内学术理念的“呼吸”与“脉动”。我预感,作者在选取这些随笔时,必然是经过了精心的主题裁剪,使得不同时间点的论述能相互映照,共同描绘出一幅时代精神的侧影。这种跨越近二十年的梳理,本身就带有很强的时代感和批判性——它不仅仅是对“过去”的记录,更是一种对“现在”的审视。它要求读者跳出单一学科的限制,用一种更广阔的视野去看待知识的生产与传播过程,这种结构上的野心,让人非常期待它能带来的整体性认知提升。它不满足于提供答案,更致力于提出更好的问题。

评分读完导言,我立刻被作者那种近乎于“考古学家”的严谨态度所折服。他对待史料的挖掘和梳理,绝非蜻蜓点水,而是带着一种对历史真实性的执着探求。这种态度在当今快节奏的学术写作中,显得尤为珍贵。我能想象,为了梳理出这十几年(1992-2015)间学术思潮的演变,作者必然付出了巨大的心血,穿梭于浩如烟海的文献之间,捕捉那些稍纵即逝的转折点。这种“随笔”的形态,没有传统专著的板正,反而更具一种思想碰撞的活力和亲切感,仿佛是和一位经验丰富的学者在茶余饭后进行一场高水平的对话,既有高度的理论深度,又不失趣味性。它更像是一本知识的“地图集”,指引我们认识学术地理上的重要坐标和隐秘的小径。

评分这本书的价值或许在于其“反思性”的重量。在如今学科壁垒日益森严的学术环境下,这种跨越不同研究领域的融会贯通的探讨,显得尤为可贵。我期待它能够揭示出不同学术领域间潜在的联系和相互启发的作用,而非仅仅是孤立地陈述各自的成就或困境。这种历史性的回溯,常常能让人对眼前的研究盲点产生警觉,从而激发新的研究方向或理论假设。它提供了一种“元认知”的工具,让我们能够跳出自己的研究圈子,去观察我们所处的知识生态是如何形成的,以及其中可能存在的结构性偏见,这对于任何一个严肃的思考者来说,都是一场精神上的洗礼。

评分余音: 学术史随笔选 1992—2015,葛兆光要买

评分书很好,不过快递完了,希望下次快一点,推荐阅读

评分凄凄切切啊孙尚香休息休息哒哒哒方法发发发

评分618真给力,支持京东商城,正版书,,是我喜欢的内容,下次在来,以后买书不要去书店了,下次再来,,,

评分非常好的书,还没细看。包装不错

评分可以

评分很好不错,还会继续关注的!很不错很好的一本书!

评分好

评分双十一凑单多买书,人生最乐事不过读书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有