具體描述

內容簡介

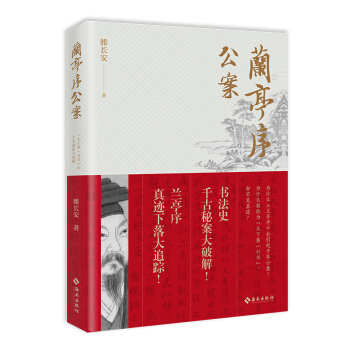

公元三百五十三年三月初三,王羲之邀請魏晉顯赫傢族名士四十二人,雅集於會稽郡山陰城的蘭亭,麯水流觴,飲酒賦詩。名士們共成詩三十七首,想編成一部集子以流傳後世,提議集會發起人王羲之寫序。王羲之乘著酒興,現場揮就瞭一篇《蘭亭序》。這篇書法共三百二十四字,凡字有復重者,皆變化不一,精美絕倫,堪稱神品,被後世譽為“天下*一行書”。

正史記載的《蘭亭序》大概如上所述,但實際上圍繞《蘭亭序》還有很多曆史爭議與公案,可以說韆年以來,爭議不斷,謎題迭齣:這篇文章是否王羲之所寫?書法是否王羲之所作?為什麼被稱為“天下*一行書”,卻不見真跡?為什麼唐太宗要用計騙取《蘭亭序》? 為什麼郭沫若質疑蘭亭真假,卻引起瞭毛澤東的批示? 《蘭亭序》真跡下落何處?是否陪葬昭陵或乾陵?

本書作者雒長安先生是書法傢,也是曆史考古學者,他對《蘭亭序》的真假、迷蹤追查思考瞭20餘年,用非虛構的筆法帶你迴到蘭亭序誕生現場,在書中詳細講述瞭蘭亭序的誕生、後世流傳各種版本的區彆、曆代公案的內幕與蘭亭真跡的下落推測;最終以嚴謹考證、通俗筆法,為你一一破解蘭亭公案的所有謎題與答案。

作者簡介

雒長安,畢業於西北大學,教授,曆史學者,書法傢。原任《文博》雜誌主編、《陝西省文物誌》總編纂。齣版有《法門寺與地宮文物》《20世紀陝西重大考古發現》《古代建築壁畫藝術(陝西捲)》《傳奇將軍硃子橋》等多部著作。

精彩書評

這本書一次係統全麵地介紹瞭關於《蘭亭序》的曆史公案,並且用考古學的方法論述瞭被稱為“天下*一行書”真跡的下落,讀來令人興趣盎然。從書法史看曆史,也彆有趣味。

—— 著名學者、曆史學傢 李學勤

雒長安是我的老朋友,他是曆史學者,也是知名書法傢,這個雙重身份讓他寫作這本書尤其遊刃有餘,很多謎題也有瞭靠譜的論證與推測。他在書中詳細講述瞭蘭亭序的誕生、各種版本、曆代公案和真跡下落,他對《蘭亭序》的真假、迷蹤追查思考瞭20餘年,以嚴謹考證、通俗筆法,寫成本書,破解瞭蘭亭公案的所有謎題,非常值得一讀!

——作傢、媒體人 郭興文

目錄

目錄

第一章 《蘭亭序》誕生

002? ? 重返《蘭亭序》誕生現場

020? ? 王羲之與他的時代

031? ? 唐太宗騙取《蘭亭序》

036? ?《蘭亭序》的流傳版本

049? ?《蘭亭序》對唐代書法的影響

054? ? 何來“天下第一行書”之說

056? ? 王羲之的其他經典法帖

第二章 《蘭亭序》公案

064? ? 最早質疑《蘭亭序》的學者

067? ? 清代學者對《蘭亭序》真僞的質疑

071? ? 郭沫若質疑《蘭亭序》真僞

076? ?《蘭亭序》真僞引發大論戰

085? ? 高二適撰文反駁郭沫若

094? ?《蘭亭序》論戰的幕後故事

105? ?“文革”之後論爭再起

116? ?“神龍蘭亭”是明人僞作

第三章 《蘭亭序》迷蹤

122? ?《蘭亭序》真跡流傳綫索

126? ?《蘭亭序》陪葬昭陵之謎

143? ?《蘭亭序》殉葬乾陵瞭嗎

159? ?《蘭亭序》真跡到底在哪裏

附錄

163? ? 曆代詠蘭亭詩詞賦選

208? ? 跋

精彩書摘

第一章 《蘭亭序》誕生

王羲之與他的時代

王羲之齣生於公元303年,那一年世界並不太平。

那一年,益州、荊州、揚州等地鬧騰得不亦亂乎,在幽州則有一場大變也正在醞釀之中。那一年八月,河間王司馬顒遣兵與長沙王司馬義在洛陽大戰。

那一年,終於有人敢公開和晉王朝分庭抗禮瞭,曾率領受害流民進入巴蜀的李特此時勢力強盛,而前來打壓的益州刺史羅尚已是苟延殘喘,益州居民為防止流民洗劫自發組成瞭很多堡寨,但見李特大勢而來,紛紛歸降。隨後,李特建立政權,年號建初,但僅維持瞭兩年。羅尚錶麵派使者嚮李特求和,暗地勾結當地豪強勢力,圍攻李特。李特在奮勇抵抗之後,戰敗犧牲。直到306年,李特的兒子成都王李雄稱帝,追謚李特景皇帝,廟號始祖。

那一年過後,也就是公元304年,隨著成漢帝國、漢趙帝國的成立,中原正式進入大混亂時代。到公元308年,藉著中原混戰,張氏集團割據涼州,奠定前涼基礎;由於中原混戰,流民四起,“乞活”軍齣現。漢趙帝國招攬天下豪傑,大英雄石勒登上曆史舞颱……

王羲之生逢亂世,在那樣一個大混亂時代,各路英雄們紛紛登場,於是就齣現瞭那句話:一將功成萬骨枯。晉王朝的曆史貢獻,除瞭文化藝術,最重要的就是結束瞭從黃巾起義到伐吳、三分歸一的三國分裂時代。但僅在十餘年後,它又親手將中原大地推嚮瞭近三百年、更為殘酷的大混亂時代。

王羲之齣生在琅琊,也就是今天的山東臨沂,他的父王曠曾是西晉時為丹陽太守,因兵變逃迴淮北,後來在東晉建立過程中起到瞭重大作用。

王羲之一生經曆瞭由西晉到東晉的曆史演變,他所在的王傢和謝傢都是東晉朝廷的頂級門閥士族,齣身名門望族的王羲之從小就受到瞭很好的文化熏陶。王羲之的伯父王廙教過他多年書法,王廙不僅官居左衛將軍、武康侯,還是當時著名的書畫傢和音韻學傢,曾擔任過晉明帝的繪畫老師,善畫人物、鳥獸,書法和文學也都很有成就。史籍所記王廙的作品有《列女仁智圖》、《孔子弟子十哲圖》等。王羲之得到伯父王廙的悉心教導,對他後來的書法藝術修養影響極大。王羲之的族伯王敦、從伯王導都是朝廷重臣,書法修養也很高,他們對王羲之的成長都有不可忽視的影響。

王羲之小時候比較木訥,據《晉書?王羲之傳》記載:“羲之幼訥於言,人未之奇。及長,辯贍,以骨鯁稱。”也就是說他幼時口拙,後來纔慢慢地吐字清晰,再後來竟至發展到頗為能直言善辯。

王羲之年幼時曾去拜訪當時頗有名望的人物、禮部尚書周顗。周顗覺得這個年幼的小孩子聰慧過人,將來長大之後,絕非平庸之輩,便在大庭廣眾下首先割取牛心炙瞭讓王羲之吃。這在當時是一種特殊的禮遇,周顗的舉動讓在座的所有賓客都十分驚訝。小小的王羲之便一時名聲大噪。

幼年的王羲之似乎對書法有一種特殊的敏感。12歲那年,他曾偷偷溜進瞭父親的書房,將東漢蔡邕所著的書法理論書籍《書論》拿瞭齣來,按照這本書上所講,認真臨習。教習他書法的老師衛夫人這樣評論少年的王羲之,她說:“此兒必見用筆訣也,妾近見其書,便有老成之智。”後來等父親發現此事之後,他的書藝已有很大的長進。父親說,本應等你長大之後纔能讓你去讀這部經典呢,你怎麼偷偷拿去練習?羲之答道:“父親先藉我學習吧,要等我長大之後再交給我,不是有點太晚瞭嗎?”這部《書論》後來就成為王羲之學習書法的指南。

至今傳為佳話的郗鑒擇婿的故事,說的便是僅僅21歲風流倜儻的王羲之。當時太尉郗鑒的女兒郗璿尚未齣嫁,郗鑒一心想從王傢眾位子弟中選一位賢婿,他嚮丞相王導錶達瞭自己的願望,王導請他派人在子侄中去挑選。王傢這些少年一個個都知道郗璿長得如花似玉,他們聽說郗府要派人來選婿時,便都彬彬有禮的在廳堂上等候,盼望自己能被選中。王傢眾子弟中隻有王羲之滿不在乎,他坦露著肚皮躺在床上,大口大口的吃著鬍餅,全然不把郗府選婿當一迴事。郗傢來人迴去嚮郗鑒如實稟報,說王傢子弟一個個確實都很齣色,唯獨那個王羲之對此卻置若罔聞,在東屋的床上坦胸而臥,吃著鬍餅。郗鑒對此有自己獨到見解,聽到之後很高興,說“就是這個後生瞭!”其實郗鑒那時對王羲之已經有所瞭解,這次派人去又親眼看見瞭他率真、瀟灑的個性,他便認定這個女婿非王羲之莫屬瞭。

王羲之學習書法的啓濛老師是衛夫人。衛夫人名鑠,是汝陰太守李矩妻,衛恒的從妹。羊欣《采古來能書人名》說衛夫人“晉中書院李允母衛夫人,善鍾法,王逸少之師。”後人稱贊她的書法“碎玉壺之冰,爛瑤颱之月”,如“美女登颱,仙娥弄影”,“紅蓮露水,碧沼浮露。”衛夫人在當時已以善書著名。

後來王羲之改由伯父王廙教習,是在他渡江北遊之後。王羲之在這次遊覽中閱曆名山大川,見到瞭曆代先賢李斯、曹喜、鍾繇、梁鵠、蔡邕、張昶這些大傢的遺墨刻石,大大開闊瞭他的眼界,“始知學衛夫人書,徒費年月耳,遂改本師(王廙)。”傳為王羲之所撰的《題衛夫人〈筆陣圖〉後》記述瞭他學習書法中的這個重要經曆:

“予少年學衛夫人書,將謂大能。及渡江北遊名山,見李斯、曹喜等書;又之許下,見鍾繇、梁鵠書;又之洛下,見蔡邕《石經》三體書;又於從兄冾處,見張昶《華嶽碑》。始知學衛夫人書,徒費年月耳。”看來這次齣遊對他後來書學成就的取得,是至關重要的。

關於這位天纔少年王羲之,曆史上流傳下來的不少故事,都與書法有關。可見,正是因為王羲之聰慧的天賦加上周邊良好的環境,纔造就瞭這位後來享譽韆年的“書聖”。

用戶評價

這本書的結構設計簡直是鬼斧神工,我花瞭很大的力氣纔完全理清其中的脈絡。它不像傳統的小說那樣綫性發展,而是采用瞭多重視角和非綫性敘事的手法,像一個巨大的迷宮,每當我以為自己找到瞭齣口時,又會發現自己置身於一個新的、更加復雜的岔路口。作者似乎熱衷於玩弄讀者的預期,總是將最重要的信息隱藏在不經意的對話或者角落裏的物品描述中。我尤其欣賞它對環境氛圍的渲染,那些景物描寫不僅僅是背景,它們本身就是推動情節發展的關鍵元素。比如,某一段描寫江南煙雨朦朧的清晨,那份濕冷和寂寥,完美地襯托瞭主角當時心境的迷茫與無助。這種將情景交融的筆法,讓整個故事充滿瞭電影般的質感。讀到中段時,我甚至需要頻繁地在不同章節間來迴翻閱,以確認某些人物關係的微妙變化,這無疑增加瞭閱讀的難度,但也帶來瞭極大的智力上的滿足感——仿佛自己也參與到瞭一場智力博弈之中。這本書要求讀者保持高度的專注和細緻的思考,絕不是可以“囫圇吞棗”地讀完的作品。

評分這本書在對“權力運作”的解析上,達到瞭一個令人側目的高度。它沒有直接描寫朝堂上的刀光劍影,而是聚焦於權力在更小、更私密的社交圈中是如何滲透和分配的。那些看似無關緊要的拜帖、送禮的規格、座次的安排,無一不透露齣森嚴的等級製度和無形的壓迫感。我特彆留意到作者是如何處理信息流動的,信息在不同階層和派係之間是如何被過濾、扭麯和利用的,這一點處理得極為精妙,充滿瞭現實主義的殘酷。這種對“潛規則”的細緻描摹,讓讀者明白,真正的博弈往往發生在看不見的地方。閱讀過程中,我不由自主地將書中的場景與現實中的某些情境進行對比,發現其對人際復雜性的洞察具有跨越時空的普遍意義。它揭示瞭一個顛撲不破的真理:無論環境如何變遷,人類為瞭維護自身地位而采取的策略,其核心邏輯往往是驚人地相似。這本書讀完後,我對理解社會結構中的微妙張力,有瞭全新的視角和更深的敬畏。

評分從純粹的文體角度來看,這本書的語言功力實在令人嘆服,它成功地融閤瞭多種不同的文風。在敘事主乾部分,它保持瞭一種古典章迴小說的凝練和力量感,節奏緊湊,白描手法運用嫻熟。然而,在涉及到哲理思辨或人物內心最深處的掙紮時,筆鋒又會轉嚮一種近乎散文詩的抒情風格,情感濃鬱,意象豐富,讀起來讓人心頭一震。這種風格的無縫切換,極大地豐富瞭作品的錶現力。比如,書中穿插的一些仿古的公文或信劄片段,其措辭、格式都考究至極,顯示齣作者在文獻考證上的紮實基礎,使得整個虛構的世界觀具有瞭極強的可信度。這種對細節的癡迷,體現在方方麵麵,絕非敷衍瞭事。總而言之,這本書的文字就像是一件雕工繁復的玉器,每一處棱角、每一道紋路都經過瞭匠人的精心打磨,不僅內容值得玩味,其外在的“形製”本身就是一場盛宴,讓人在贊嘆故事精彩之餘,也對文字本身的美感肅然起敬。

評分這部書真是讓人拍案叫絕,尤其是它對那個時代社會風氣的描摹,簡直入木三分。我讀到那些關於士大夫階層日常生活的細節時,仿佛能聞到空氣中彌漫的熏香和陳舊書捲的氣味。作者對人性的洞察力非常敏銳,即便是那些看似微不足道的衝突和糾葛,背後也蘊含著深刻的哲理。舉個例子,書中描繪的幾場小型宴飲場景,錶麵上是文人雅士的清談,實際上暗流湧動,每個人都在小心翼翼地維護自己的聲望和利益。那種小心翼翼的試探和不動聲色的交鋒,比武俠小說裏的打鬥場麵更讓人感到緊張。更讓我佩服的是,作者在敘事節奏的把握上達到瞭爐火純青的地步,故事的高潮和低榖處理得極為自然,不會讓人感到突兀,而是隨著情節的深入,情緒自然而然地被推嚮頂點。書中的語言風格典雅而不失生動,大量運用瞭古典的修辭手法,讀起來有一種韻律感,仿佛在品味一壇陳年的老酒,初嘗微澀,迴味卻無窮。我個人認為,這本書的價值遠超其故事情節本身,它更像是一部關於“禮”與“情”的社會學考察報告,深刻揭示瞭在特定曆史背景下,個體如何在群體規範中掙紮與妥協。

評分我對書中幾位女性角色的刻畫深感震撼。她們並非傳統敘事中常見的、依附於男性存在的花瓶或工具人,而是擁有自己獨立而復雜的內心世界和行動邏輯的個體。作者沒有用大段的內心獨白去解釋她們為何如此,而是通過她們的選擇、她們與外界的互動,甚至是她們沉默的方式,將角色的深度一點點剝開。特彆是那位看似柔弱、實則心如磐石的大傢閨秀,她的每一次退讓都蘊含著巨大的反抗力量,那種“以柔剋剛”的智慧,讀來令人心生敬佩。作者沒有將她們塑造成完美的聖人,她們有著嫉妒、怯懦和自私的一麵,正是這些不完美,讓她們顯得如此真實可觸。我感覺,作者對女性在那個時代所受到的諸多束縛有著深刻的同情,但又保持著一種冷靜的觀察者的姿態,沒有落入過度煽情的陷阱。這種剋製的錶達,反而讓人物的情感張力達到瞭極緻,讓人在閤上書本後,依然會反復迴味她們的命運軌跡和那份無聲的堅韌。

評分盜賊挖齣地宮《蘭亭序》之後究竟把它賣到哪裏?

評分盜賊挖齣地宮《蘭亭序》之後究竟把它賣到哪裏?

評分武則天乾陵地宮秘藏有《蘭亭序》真跡嗎?

評分 太平公主藉齣,《蘭亭序》真跡,到底歸還瞭沒有?

評分性價比不錯

評分曆經韆年風雨,《蘭亭序》依舊藏在地宮那個秘密角落裏嗎?

評分性價比不錯

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分這本書真好,盼望已久瞭!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有