具体描述

编辑推荐

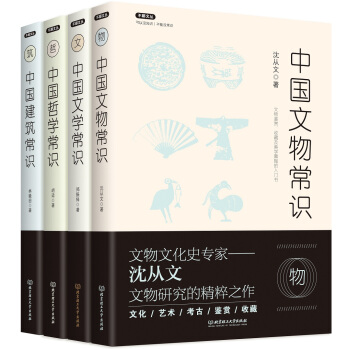

内容简介

《中国文物常识》内容涵盖古人的穿衣打扮、生活用品、交通工具、文化生活、工艺美术等内容,更是具体到古代玉石、陶瓷、玻璃、镜子、漆器、辇舆、车乘、扇子、刺绣、服饰、狮子、龙凤及鱼的图案等的演变和发展。《中国文学常识》内容上起公元前4世纪商代中叶,下迄20世纪初新文学运动,不仅涉及文学,还兼及史学、古籍、文字、绘画等,注重相关资料的搜集和整理,用新的观点、方法进行研究和分析,对中国历代文学作了系统的梳理,脉络清晰,材料丰富。

《中国哲学常识》涵盖了从古代到近现代时期的百家哲学思想,以老子、庄子、孔子、孟子、朱子等圣哲为主线,在立足各哲学家经典著作的基础上,总结概括了其哲学思想的精髓。

《中国建筑常识》收录了林徽因现存的建筑学方面的全部文章,其中包括中国古代建筑传统及其历史发展阶段的详细论述,以及外出考察古建筑的调查报告。其内容科学严谨,文字清新凝练,将专业知识、美学思想熔铸于散文的讲述之中。

作者简介

沈从文,中国当代作家、历史文物研究者。湖南凤凰人,苗族。曾在西南联大、青岛大学、北京大学任教。中华人民共和国成立后,从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。郑振铎,中国当代作家、文学史家。福建长乐人。历任上海商务印书馆编辑、燕京大学教授、暨南大学文学院院长。一生致力于中国古典文学、民间文学、戏曲等史料搜集整理和学术研究。

胡适字适之,安徽绩溪人,笔名天风、藏晖等。现代著名学者、历史学家、文学家、哲学家。在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学等领域皆有建树。

林徽因,作家、诗人、中国第壹位女性建筑学家、中国著名建筑师、人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者,传统景泰蓝工艺的拯救者。青年时代,求学宾夕法尼亚大学美术系,遍访欧美,学贯中西。回国后曾在东北大学、清华大学任教。

精彩书摘

玉的价值判断色泽问题王逸《正部》论:

或问“玉符”。曰:“赤如鸡冠,黄如蒸栗,白如猪肪,黑如淳漆,玉之符也。”

《魏略》称:

窃见玉书,称美玉白如截肪,黑譬纯漆,赤似鸡冠,黄似蒸栗。

这种红玉古名琼,黑玉名玖,名瑎。《诗经》上即尝提及。黄色有的说如燕栗,后名坩黄。白的即羊脂玉。这种白色名瑳。玉的价值和色泽有关,时代各有不同。到明代高濂著《遵生八笺》,以为:

玉以甘黄为上,羊脂色次之。黄为中色,白为偏色。

又说今人贱黄而贵白,以少见也。所说多本于《格古要论》。以黄玉为重,可能起于唐代,因唐、宋封建帝王多尚黄,牡丹也以黄为贵,是封建主色。白色则自古以来即重视,说美玉无瑕,多指羊脂玉或白玉而言。

明末宋应星著《天工开物》则以为,白、绿两种玉是真玉,其余红、黄应归入奇石琅玕一类。

明张应文《清秘藏》,又以为红色最贵。

大体说来,玉的价值从四方面决定:

一、纯洁光润,从品质定。

二、色彩,因时代习惯而定。

三、奇色,以稀少为贵。

四、刻工,设计奇巧精美为贵。

惟自明代起始,玩玉的风气一起,到清代直到民国,小件佩玉价值,忽然增高,每件到千百两银子。玉色的价值,又以殉葬玉受色沁出土经由人工盘摩现出的颜色决定。纯黑名水银浸,和玖玉的本色已大不相同。所谓五色玉,即一玉五色,价值特别高。完全是好古争奇结果。

如从汉代本简记载看来,说琅玕,说玫瑰,似所送的大都已琢成器,不是玉璞。也可能指明色泽,也可能只是文雅一点称呼。

又妇女用首饰,头上帽勒、耳环,手镯,戒指,翡翠绿玉的小小件头,动不动千百银子,而且直到现在,还是一种高价装饰品。市场大致以华南华侨及外国比较多。翡翠来源是缅甸腊戍边上,因此云南大理和昆明也保留治玉工艺,近几十年已大衰落,较重大器物多运香港、广州处理矣。

翡翠有结晶如晶片闪光的。绿而透明的名玻璃翠,极贵。也有白色和浅红的。

翡翠本鸟名,翡色即赤红色。但一般翡翠玉,多指绿色硬玉而言。绿玉也有极不值钱的,即菜绿玉。和所谓碧玉又有区别。

明代以前,菜绿玉琢器似不多,重要器多碧玉、白玉二色。

清代玉大多从新疆和阗来,器物用菜绿玉的较多。故宫所藏可见,似乎多从大片山材玉而来。这多指本色玉言。汉王逸称古玉,所说四种美玉,和《诗经》上常用到的对于美玉的形容,可知赵国的和氏璧、楚国的白珩等等不离乎四种色泽。战国时,和氏璧价值十五城,《战国策》上形容美玉且以为有一看也值十城的。说得虽嫌夸张,惟玉价之贵,也可想见。

桓谭是西汉宋时人,《新论》即说,见一玉检,有人给价至三万,还不出售,应值十余万的。十余万钱在王莽时实不是一个小数目,比当时奴隶价就高多了的。古诗常说宝剑值千金,其所以值千金,一部分或在玉的装饰上,所谓玉具剑,即在剑鞘、剑鼻、剑护手、剑柄的装饰玉上。

清代人袭明人旧习气,封建士大夫多玩玉。玉价因之特别提高,但爱重的已不在器物大件。供手中把玩的旧玉,似乎特别容易受重视。因此玉价在色泽上应分别为文字学上的和玩古董的两类。如称玉有九色,元如澄水曰瑿,蓝如靛淀曰碧,青如藓苔曰,绿如翠羽曰瓐,黄如蒸栗曰玵,赤如丹砂曰琼,紫如凝血曰璊,黑如墨光曰瑎,白如割肪曰瑳。白色又分九等,赤白斑花曰瑌。此新玉、古玉自然之本色。

至于旧玉,从玩古出发,则又分别外浸、内沁色泽,各因接触浸染不同而作各种颇色。玩古的以为各种颜色多随地下水银沁入。受黄土沁名坩黄,受松香则名老玵黄,更好。受靛青沁色即蓝,色如青天,名玵青。受石灰沁色红,色如碧桃,名孩儿面(注称酷似碧璊。也即和石榴子同色)。受水银沁色黑,色如乌金名曰纯漆古。受血沁的色赤,有浓淡分别,名枣皮红。受铜沁色绿,名鹦哥绿。

此外还有朱砂红,鸡血红,棕毛紫,茄皮紫,松花绿,白果绿,秋葵黄,老酒黄,鱼肚白,糙米白,虾子青,鼻涕青,雨过天青,澄潭水苍……总名十三彩。

另有虾蟆皮,洒珠点,翠磁文,牛毛文,唐斓斑等等名目。

把玩玉多从受热摩挲而得。这些颜色究竟是在地下如何形成,玩古的说法可能有所根据,实不易考。上面所说各色,多从明人记载,为清代玩玉专家陈性,在清末著的书中提及。另一刘心白,补充《玉纪》,为加上鱼肚白,鸡骨白,米点白,糙米白,青有蟹壳青,竹叶青,酱瓣紫,墨有纯漆黑,陈墨黑……这种种不同颜色,多是在出土玉经过盘功盘出的。凡是古玉,红色牛毛纹是其通性。《玉纪》补作者,以为这是人的精神沁入玉之腠理,血丝如毛,铺满玉上,而玉色润溽无土斑,才是真的。

由玩古出发,清代特重红玉,红色名目也就分外多。计有宝石红,鸡血红,朱砂红,樱桃红,洒金红,枣皮红,膏药红等等。大多出古董商人说出的,但积因成习,早代替了文字学上对于玉的色泽称呼,为玩古的所熟悉。一般最贵重鸡骨白和水银浸。鸡骨白如象牙,玩玉的以为受地火所炙变成。多汉代以前玉。鸡骨白或者以商玉为多。特点是镂刻简,制度严。微黄又名象牙白。泛青又名鱼骨白。这种色泽的旧玉,虽加工也不能再复原。水银浸有夹土斑的,纯黑中见朱砂点,加工复原时淡黑色成深青色,朱砂点变黄色。如本来是白玉,结果见五彩。不夹土斑的,纯黑如漆。在日光下照,赤如鸡冠。又有水银古,在水中映照,有银星闪闪的真。这种种都出于玩玉者的说法。这种颜色必加工而成。加工方法计两种,一藏身上俟热用布摩挲,二在水中煮。因大多出土古玉,所谓生坑玉,和土壤石块相近,已失去玉的本来,不经人工是看不出的。

……

用户评价

这本书真是我近来读过最扎实、最能引人深思的读物了。它不像市面上许多快餐式的“常识”读物,浮光掠影地介绍一些碎片化的知识点,而是深入浅出地探讨了中国社会、历史、文化背后那些更为根本性的逻辑和肌理。我尤其欣赏它那种抽丝剥茧的叙事方式,作者并没有直接抛出结论,而是层层递进,娓娓道来,让你在不知不觉中被带入到一个宏大的思考框架之中。举例来说,书中关于中国传统政治体制演变的论述,便不仅仅是罗列朝代更迭,而是深刻剖析了制度设计、权力结构、精英文化等因素如何相互作用,最终塑造了我们今日所见的国家治理模式。这种宏观视野让我对“中国”这个概念有了更立体、更具深度的理解。而且,作者在论述过程中,常常会引用大量详实的史料和鲜活的案例,这些材料的选取既有代表性,又非常生动,让原本可能显得枯燥的历史和文化分析变得趣味盎然,也大大增强了论证的说服力。我常常一边读,一边在脑海里勾勒出那些历史场景,仿佛亲身经历了那个时代的跌宕起伏。这不仅仅是一本书,更像是一个引人入胜的知识探索之旅,让我对我们身处的这个国家有了前所未有的好奇和探究欲。它教会我的,与其说是“常识”,不如说是“常识的生成逻辑”和“理解常识的方法”。

评分这是一本能够真正改变我看待世界方式的书。它不仅仅是提供了一些“常识”性的知识点,而是通过深刻的分析和独特的视角,让我开始重新审视自己一直以来所习以为常的一切。作者的笔触非常老道,他就像一位经验丰富的向导,引领我深入到中国历史、文化、社会肌理之中,去探寻那些隐藏的逻辑和规律。我特别欣赏书中关于中国社会结构演变的论述,它没有停留在简单的事件罗列,而是深入到制度、文化、心理等多个层面,去分析各种因素是如何相互作用,最终塑造了我们今日所见的中国社会形态。这种宏观的视野和微观的洞察力相结合的写作方式,让我对“中国”有了更立体、更全面的理解。而且,作者在论述过程中,始终保持着一种审慎而客观的态度,他不会轻易下结论,而是鼓励读者自己去思考,去判断。这种尊重读者的姿态,让这本书在传达知识的同时,也在潜移默化地培养着读者的独立思考能力。读完这本书,我感觉自己不再是那个被动接受信息的人,而是变成了一个能够主动探究、主动理解的知识探索者。

评分实在是非常惊喜的一本书!它完全打破了我之前对“常识读物”的刻板印象。我原本以为会是那种干巴巴的知识堆砌,没想到读起来却是如此引人入胜,仿佛在听一位博学的朋友分享他的见解。作者的知识储备之渊博,以及他将这些知识进行整合、提炼,并用清晰易懂的语言表达出来的能力,都令人赞叹。书中关于中国古代科技发展的介绍,便让我受益匪浅。它不仅列举了那些辉煌的成就,更重要的是,它深入分析了这些成就产生的社会、文化、制度土壤,以及它们在历史长河中未能持续发展的内在原因。这种带有反思性的叙述,让我对中国历史上的“断层”有了更深刻的理解。而且,作者在论述过程中,善于运用对比和类比的方法,将中国的情况与西方或其他文明进行对照,这种跨文化、跨历史的比较,极大地拓宽了我的视野,也让我能够更客观地认识中国在世界文明中的位置。读完这本书,我感觉自己不再是那个被动接受信息的人,而是变成了一个能够主动思考、主动探究的知识探索者。

评分这本书真的是我近期最满意的一次阅读体验了。它不仅仅是提供了一些“你知道”的常识,更重要的是,它教会了我如何去“理解”常识,如何去洞察那些隐藏在表象之下的深层逻辑。作者的写作风格非常沉稳而富有智慧,他就像一位经验丰富的向导,引领我穿梭在中国历史、文化、社会的迷宫之中,指点迷津,点拨窍窍。我特别喜欢他对中国社会结构变迁的分析,从古代的封建宗法制,到近代的社会转型,再到现代的各种组织形式,他都能够抓住核心的脉络,并将其与当下我们所面临的许多社会现象联系起来。这种历史的纵深感和现实的关联性,让这本书的阅读价值得到了极大的提升。而且,作者在分析问题时,常常能够站在一个更高的层面,超越狭隘的视角,展现出一种更加宏观和辩证的思维方式。我感觉,这本书不仅仅是在传播知识,更是在塑造一种思考的品质,一种理解世界的方式。它让我明白,真正的常识,是建立在深刻理解和理性分析之上的,而不是简单的记忆和套用。

评分我必须说,这本书的价值远不止于“常识”二字所能概括。它更像是一把钥匙,为我打开了理解中国社会复杂性的宝库。作者在书中展现出的那种深邃的洞察力和严谨的求证精神,令我印象深刻。他并没有满足于表面的现象,而是不断追问“为什么”,深入到历史的纵深和文化的原点去寻找答案。例如,书中对于中国社会组织形式的探讨,便从古代的宗族制度讲到现代的社区形态,分析了各种形式的“连接”在塑造中国人行为模式和思维方式上的独特作用。这种分析非常具有说服力,因为它触及到了我们作为个体,在群体中如何生存、如何互动、如何形成认同的根本问题。我尤其赞赏作者在处理一些敏感或争议性话题时所表现出的那种审慎和客观。他不会简单地褒贬,而是力求呈现出问题的多面性,让读者自己去做出判断。这种尊重读者的态度,使得这本书在传达信息的同时,也在潜移默化地培养着读者的批判性思维。读完这本书,我感觉自己看待中国的方式不再是单一的、线性的,而是变得更加丰富、更加 nuanced,也更加能够理解那些看似矛盾或难以解释的现象。

评分最近被这本书彻底“圈粉”了,说实话,一开始抱着试试看的心态,没想到简直是打开了新世界的大门。我之前总觉得自己对中国文化、历史算是有那么点了解,但读了这本书之后,才发现自己之前的认知有多么浅薄和片面。作者的笔触非常细腻,他不是那种宏大叙事、空洞理论的写法,而是非常善于从细微之处切入,挖掘那些隐藏在日常生活、民间习俗、传统观念背后的深层原因。比如,他对于“孝道”的解读,就不是简单地说“孝顺父母”,而是深入分析了其在中国社会结构、宗法制度、人伦关系中的多重含义和演变,让我第一次意识到,原来我们习以为常的观念,背后竟有如此复杂而丰富的历史文化积淀。而且,作者的语言风格非常独特,既有学者严谨的逻辑,又不失文人的雅致和幽默,读起来一点也不觉得枯燥乏味,反而常常让人会心一笑。他还会巧妙地将不同领域的知识融会贯通,比如在谈论经济制度时,也会顺带分析其对社会心理和价值观念的影响,这种跨学科的视角,让整本书的视野更加开阔,也让我的思考变得更加立体和多元。总而言之,这本书不仅增长了我的知识,更重要的是,它让我学会了如何去“看”,如何去“思考”,如何去理解我们所处的这个世界。

评分这本书带给我的,是一种前所未有的阅读“惊喜”。我原本对“常识”类读物抱有一定的期待,但这本书远远超出了我的预期。它不仅提供了丰富的知识,更重要的是,它引导我去思考,去理解,去探究。作者的叙事风格非常独特,他既有学者严谨的逻辑,又有文人细腻的情感,读起来既像是在听一场精彩的讲座,又像是在与一位老友畅谈。我尤其喜欢书中关于中国古代哲学思想的解读。他不仅仅是介绍那些名家名言,而是深入分析了这些思想是如何影响了中国人的思维方式、价值观念,以及社会制度的。这种“溯源”式的分析,让我对许多中国传统观念有了更深刻的理解,也能够更好地解释当下社会中的一些现象。而且,作者在论述过程中,善于运用一些生动形象的比喻和贴切的例子,让那些原本可能显得枯燥的学术内容变得生动有趣,也更容易被大众所接受。总的来说,这本书不仅增长了我的知识,更重要的是,它拓宽了我的视野,提升了我对中国文化和社会的理解深度。

评分这本书带给我的震撼,是一种由内而外的舒展和豁然开朗。我一直认为,真正的“常识”不是那些人尽皆知的事实,而是对事物本质的深刻理解和对复杂现象的清晰把握。而这本书,恰恰做到了这一点。作者的叙事方式就像一位睿智的长者,不疾不徐地向你娓娓道来,让你在轻松愉悦的阅读体验中,收获了远超预期的知识和启发。书中对中国传统节日的文化解读,就让我耳目一新。我以前只知道过节要吃什么、怎么过,但这本书让我明白了这些节日背后所蕴含的宇宙观、时间观、以及人与自然、人与社会的关系。这种从“知其然”到“知其所以然”的转变,让我对自己的文化有了更深的认同感和自豪感。而且,作者在论证过程中,常常会引入一些有趣的典故、生动的比喻,这些都极大地增强了文章的可读性和吸引力。我甚至觉得,这本书的语言本身就是一种艺术,它在传达知识的同时,也在营造一种独特的阅读氛围,让人沉浸其中,乐此不疲。总的来说,这本书不仅是一次知识的盛宴,更是一次精神的洗礼,它让我重新审视了自己的过去,也更加坚定了我对未来的探索。

评分我一直认为,好的书籍应该能够激发读者的好奇心,并引导他们去更深入地探索。这本书,无疑做到了这一点,而且做得非常出色。它并非简单地罗列事实,而是通过层层剥 F.O.C.U.S. 的论述,引导读者去思考,去探究。我尤其欣赏书中关于中国传统价值观演变的探讨。它没有简单地将传统价值观捧上神坛,也没有全盘否定,而是深入分析了在不同历史时期,这些价值观是如何被解读、被实践、被改造的,以及它们对当下社会思潮的影响。这种 nuanced 的分析,让我对中国人的精神世界有了更深的理解。作者的语言非常有力量,既准确又生动,能够将复杂的问题讲得通俗易懂,却又不失深度。他善于运用一些形象的比喻和贴切的例子,让那些抽象的概念变得鲜活起来,也让读者更容易产生共鸣。读完这本书,我感觉自己不再是那个对中国社会一知半解的旁观者,而是变成了一个能够更深刻地理解和感悟其中的参与者。它不仅仅增长了我的知识,更重要的是,它提升了我对中国社会和文化的洞察力。

评分这绝对是一本值得反复品读的好书!它所蕴含的智慧和洞察力,是我在其他同类读物中鲜少见到的。作者的功底非常扎实,他对中国历史、文化、社会有着极其深刻的理解,并且能够将其用一种非常独特而引人入胜的方式呈现出来。我最喜欢的是书中对于中国社会“集体性”的探讨。他深入分析了这种集体性是如何在中国历史上形成的,以及它在塑造个体行为、集体意识、乃至国家发展模式上的重要作用。这种分析非常有启发性,因为它触及到了我们作为中国人,在群体中如何定位自己,如何与他人互动,以及如何看待“我”与“我们”的关系。而且,作者在论述过程中,非常注重逻辑的严谨性和材料的丰富性,他引用的史料和案例都极具代表性,也极具说服力。读完这本书,我感觉自己对“中国”这个概念有了全新的认识,不再是模糊的印象,而是清晰的图景,充满了层次和细节。它让我学会了如何去“看见”中国,如何去“理解”中国。

评分喜欢那代人的文笔习惯。对于我这种外行很合适。深入浅出。内容丰富。

评分店家服务的很周到,我很满意!

评分书很不错,真是物超所值。

评分京东自营店,正品有保证,碰上活动,囤了一些,放心购买。

评分还没看,但书不错。京东自营,值得信赖。

评分99块十本,奔着开卷有益的想法买的,所以先统一评价,看完追评(感觉跟买福袋一样)

评分正版好书 有电子版的 因为急着要写东西就也买了

评分一直信任京东,下次继续再来!

评分还没看呢,应该不错吧,价格挺好的!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有