具体描述

内容简介

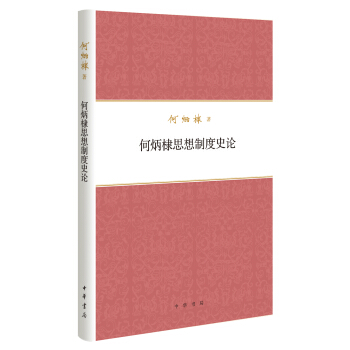

《何炳棣著作集:何炳棣思想制度史论》收入何炳棣先生有关思想制度史方面的论文十五篇。这十五篇论文除了《北魏洛阳城郭规划》和《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响》两篇外,其他十三篇都发表或完成于20世纪90年代以后,反映了何炳棣先生自明清经济制度史向中国思想史的治学志趣的转向。何先生认为,经济制度史是龙的骨架,思想史是龙的眼睛,何先生最后二十多年,就是在完成“画龙点睛”的学术转向。书中所收每篇论文都反映了何炳棣先生以扎实考据见长的学术功力。作者简介

何炳棣 1917年生于天津,祖籍浙江金华。1938年毕业于清华大学历史系,1944年考取清华第六届留美公费生,1945年底赴美,1952年获得博士学位。曾先后任教于加拿大英属哥伦比亚大学、美国芝加哥大学、美国鄂宛加州大学。先后当选“中研院”院士、美国艺文及科学院院士、中国社会科学院荣誉高级研究员。1975—1976年任美国亚洲学会会长。重要著作有:《中国会馆史论》《明初以降人口及其相关问题 1368—1953》《黄土与中国农业的起源》《明清社会史论》《中国历代土地数字考实》《读史阅世六十年》《何炳棣思想制度史论》等。

目录

第一章 华夏人本主义文化:渊源、特征及意义第二章 商周奴隶社会说纠谬:兼论“亚细亚生产方式”说

第三章 “天”与“天命”探原:古代史料甄别运用方法示例

第四章 “夏商周断代工程”基本思路质疑:古本《竹书纪年》史料价值的再认识

第五章 原礼

第六章 “克己复礼”真诠:当代新儒家杜维明治学方法的初步检讨

第七章 中国现存最古的私家著述:《孙子兵法》

第八章 中国思想史上一项基本性的翻案:《老子》辩证思维源于《孙子兵法》的论证

第九章 司马谈、迁与老子年代

第十章 从《庄子·天下》篇首解析先秦思想中的基本关怀

第十一章 国史上的“大事因缘”解谜:从重建秦墨史实入手

第十二章 儒家宗法模式的宇宙本体论:从张载的《西铭》谈起

第十三章 北魏洛阳城郭规划

第十四章 从爱的起源和性质初测《红楼梦》在世界文学史上应有的地位

第十五章 美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响

后记

何炳棣教授履历及主要著作目录

精彩书摘

《何炳棣著作集:何炳棣思想制度史论》:以币重遭子产责问的范宣子卒后,赵文子为政(前548-541)。他当政后第一件大事就是“令薄诸侯之币,而重其礼。”一举即博得列国一致的赞扬。他同时向来晋朝聘的鲁国名大夫叔孙豹宣示他的外交政策:力图加深了解东方大国齐国的特殊心理需要,用谦和诚挚的态度发展他与楚令尹屈建已有的私谊,尽力促成列国弭兵运动1。公元前546年宋国向戌发起的列国弭兵运动之卒获成功,是与赵文子的谦和外交与鼎力支持分不开的。

《左传>昭公元年(前541)初,赵文子属下的大夫祁午对他做出坦白的评价:“宋之盟,楚人得志于晋,……晋之耻也。子相晋国,以为盟主,于今七年矣。再合诸侯,三合大夫,服齐、狄,宁东夏,平秦乱,城淳于,师徒不顿,国家不罢,民无谤讟,诸侯无怨,天无大灾,子之力也。有令名矣,而终之以耻。”事实上,晋国并未因赵文子的务实外交而蒙受真正的损失或耻辱,最多也不过是在公元前546年的弭兵大会上让楚国领先歃盟而已。总之,几遭灭族侥幸中兴的赵氏,自文子赵武至其曾孙襄子无恤,一贯以“忍耻”为“保世”的至理箴言之-2。

赵氏后期的柱石是赵鞅,史称赵简子或简主。他除了承袭祖父文子谦柔内省的风范之外,另具有坚韧、果敢、阴鸷、知人善任的一面。在长达四十二年的政治活动中(前517-475),他自始即是叱吒风云的人物,有生之年,言行轶事已近传奇。刘向去古未远,涉猎春秋史料最多,认为:“简主可谓内省外知人矣哉!故身佚国安。(汉初)御史大夫周昌日:入主诚能如赵简主,朝不危矣。”1赵简子的机智才能之见重于当时及后世有如此者!他现身于春秋列国政坛(前517)距吴王阖庐召见孙武仅四五年,其间赵鞅的政治表现,晋国内外所发生的巨大事件都与孙子《吴问》之作有极密切的关系,值得较详分析。

赵鞅初显身手是平周王室之乱。周景王本已立有太子,但晚年喜欢长庶子子朝。景王因心脏病崩于公元前520年。“王子朝因旧官、百工之丧职秩者与灵(王)景(王)之族以作乱。”在王位斗争中,晋国支持太子猛,但两年之久虽曾出师而未能收效。《左传》昭公二十四年(前518)记是年夏郑国著名正卿子大叔(游吉)随国君聘晋时,范鞅问他王室乱事如何处理才好。子大叔回答:“今王室实蠢蠢焉,吾小国惧矣,然大国之忧也,吾侪何知焉?吾子其早图之!……王室之不宁,晋之耻也。”于是,“(范)献子惧,而与(韩)宣子图之。乃征会于诸侯,期以明年”。从这谈话可以看出晋国资深诸卿(当然包括四年后继韩起执政的魏舒),能力及意志都不足以应付艰巨。次年(前517)勤王戡乱的重任之所以独独落在少壮的赵鞅肩上,很明显地是由于他非凡的才干。鲁昭公二十五年《春秋·经》列出九国的正卿和代表赴晋会盟;《传》精简的纪事已绘出赵鞅在列国政坛亮相的威严:“夏,会于(晋南)黄父,谋王室也。赵简子令诸侯之大夫输王粟、具戍人。曰:明年将纳王。”

……

前言/序言

《何炳棣著作集》出版说明

何炳棣先生,著名历史学家。1917年4月6日出生于天津。1938年毕业于清华大学历史系。1944年考取第六届清华中美庚款留美公费生,1945年赴美。1946至1948年,在美国哥伦比亚大学主修英国及西欧史博士课程,通过口试,1952年获得博士学位。从哥伦比亚大学毕业后,曾先后任教于加拿大英属哥伦比亚大学(1948-1963年)、美国芝加哥大学(1963-1987年)、美国鄂宛加州大学(1987-1990年)。1966年当选台湾“中研院”院士。1975至1976年任美国亚洲学会会长。1979年获选为美国艺文及科学院院士。1997年获选为中国社会科学院荣誉高级研究员。2012年6月7日,在美国加州家中去世。

何炳棣先生自幼在“亲老家衰”的自我压力下,发奋读书,力争上游。博士毕业后,即致力于中国历史的研究,其关于明清人口及明清社会阶层间流动的研究专著,是这一时期的代表作。60年代末,何先生的研究兴趣转入中国农业的起源,并进而把研究对象扩展到中国文化的起源上。《黄土与中国农业的起源》、《东方的摇篮》是这一时期的代表作。80年代末、90年代初,何先生在深思熟虑后,决然投入先秦思想史领域,选择“攻坚”,研究中国思想史中最关键的基本课题,完成了一系列重要论文。

何炳棣先生一生治学,从不做“第二等”的题目,向来“扎硬寨,打死仗”,视野宏阔,博征史料,而著述则精要严谨,下笔必有建树,且数十年坚韧不拔,孜孜不倦,故成就卓著,贡献杰出。

何炳棣先生与中华书局交往密切,晚年拟将毕生著述加以修订,交付中华书局,以“何炳棣著作集”之名,系列出版。其主要学术著作,多用英文写作与首次发表,其中部分已被译为中文,皆应收入“著作集”中;未译为中文的,待译成后再行收入。而晚年有关思想史方面的系列论文,为何先生一生学术的“画龙点睛”之作,则均以中文写成,编为《何炳棣思想制度史论》,收入“著作集”中。遗憾的是,天不假年,何炳棣先生未能完成全部修订工作,更未能亲见“何炳棣著作集”的出版。好在,学术可以长存。

中华书局编辑部

2015年2月

用户评价

这部集子无疑是历史学界的一座里程碑,它汇集了陈寅恪先生晚年治学的心血与洞察。初翻阅时,那些对魏晋南北朝隋唐史的精妙剖析便立刻抓住了我的注意力。他不仅仅是在梳理史料,更是在“重构”历史的内在逻辑。尤其是他对胡汉融合、门阀制度演变的论述,那种穿透历史迷雾的犀利目光,让人不得不拍案叫绝。比如他对中古士族如何适应并最终被新兴的政治结构所消解的过程的分析,那种细致入微的考据和宏大叙事的结合,展现了一种极高的学术功力。读来感觉如同跟随一位大师在幽暗的史料中探幽发微,每一次转折都充满了学理上的必然性。虽然部分篇章的注释较为密集,初读者可能需要投入更多精力去消化,但一旦进入他构建的学术框架,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。这套书不仅仅是学术资料的堆砌,更是一种思想的洗礼,它强迫你重新审视那些被我们习以为常的历史叙事。

评分这部分内容聚焦于清代中后期的地方治理与社会控制,可以说是对中国传统官僚体制运行机制的一次微观解剖。作者通过对具体案例的挖掘,展现了中央政令在抵达基层时如何被地方精英的利益网络和传统习俗所层层“过滤”和“重塑”。这种“看透”权力运行的深层逻辑的写作,非常具有启发性。我尤其关注到他对地方士绅在维护社会秩序中扮演的半官方角色的阐释,这打破了传统史学中对清朝“强干”的片面认知,揭示了其治理的复杂性与脆弱性。整段文字的论证严密,逻辑链条清晰,给人一种极度可靠的感觉,仿佛作者手中掌握着解开这个复杂系统运行密码的钥匙。

评分这辑关于近代中国知识分子群体转型与国家认同构建的论文集,语言风格相对更为现代和直接,但也同样充满了深刻的洞察力。作者对“救亡图存”背景下,知识界如何从传统士大夫心态向现代知识分子身份过渡的描述,极其到位。他没有简单地将这一过程浪漫化,而是深入剖析了其中的矛盾性:一方面是西学东渐的巨大冲击,另一方面是对传统文化“根基”的焦虑与坚守。特别是关于不同知识群体(如留学生、新式教育的毕业生、民间士绅)在国家建构过程中扮演的不同角色和产生的张力,分析得鞭辟入里。读到这里,我仿佛能看到近代中国在寻找出路时,知识分子群体内部思想光谱的巨大摇摆和分裂,那种历史进程中的“阵痛”感呼之欲出。

评分这本关于明清社会经济结构变迁的文集,读起来有一种沉甸甸的厚重感,仿佛能触摸到那个时代士大夫阶层在时代洪流中的挣扎与应对。作者对区域经济差异,尤其是江南与内地在商业资本积累上的不同路径的探讨,展现了他扎实的社会科学功底。我特别欣赏他对“地方精英”与“国家权力”之间复杂博弈的描述。他没有简单地将两者视为对立或依附,而是揭示了一种动态的、相互渗透的关系。书中对特定时期赋税制度调整如何深刻影响小农经济和城市商业活力的分析,极其精辟。每次读到关于某个具体地方志的引用时,我都能感受到作者在浩如烟海的档案中“淘金”的艰辛。与其说这是一本历史书,不如说它是一部关于中国传统社会在内生性压力下如何自我调适与最终转型的深刻报告。

评分阅读这套关于思想史的论述,我深感作者在梳理中国知识分子精神谱系时的那种宏观视野与微观把握的完美统一。他探讨儒家学说在不同历史阶段如何被“挪用”和“再阐释”时,并未陷入纯粹的文本解读,而是将其置于具体的政治文化土壤中考察其生命力。书中对宋代理学中“格物致知”在实践层面与理论层面张力的分析尤为精彩。这部分内容让我意识到,思想的演进并非直线发展,而是在不断的冲突、妥协与继承中完成的。作者对不同学派间思想交锋的描绘,充满了戏剧性的张力,让人仿佛置身于那个士人们激烈辩论的年代。读完后,对于理解中国文化主体性的持续构建,获得了一个全新的、更具批判性的视角。

评分《何炳棣思想制度史论》收入何炳棣先生有关思想制度史方面的论文十五篇。这十五篇论文除了《北魏洛阳城郭规划》和《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响》两篇外,其他十三篇都发表或完成于20世纪90年代以后,反映了何炳棣先生自明清经济制度史向中国思想史的治学志趣的转向。

评分终于中华书局出版了何炳棣著作集。

评分东西不错,性价比高,值得购买,一直信赖京东。

评分很早就知道本集的出版信息,一直没有买,怕价格虚高,现在趁活动买下。

评分一个塑料袋,换了次货还有磕碰,自认倒霉了

评分书是好书,下雨天送货会淋湿也能理解,但里面是书,送来一个泡湿了的箱子真的好吗?

评分好书半价购入,希望京东多做活动。

评分何炳棣(1917~2012.06.07),浙江金华人。1938年清华大学毕业,1944年考取了清华第六届留美公费生,1945年底赴美国哥伦比亚大学攻读西洋史,1952年获哥伦比亚大学英国史博士学位。之后,何炳棣先生逐渐转入国史研究,成绩斐然。

评分呦呦呦,想买很久了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 我与你 [德] 马丁·布伯 著 20世纪“关系哲学”大师马丁·布伯毕生之作 外国哲学书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26504996094/5ab4a042N4fbabb79.jpg)