具体描述

内容简介

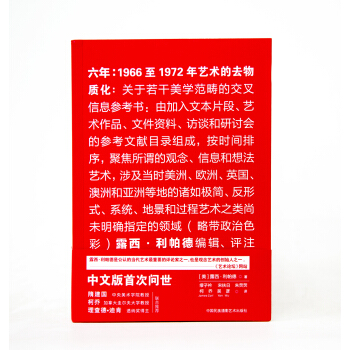

现代主义让艺术家与魔鬼签下了终身契约,使艺术变成了一个等待人们皱紧眉头思考的问题。那些动人的语汇、悦耳的声音、流畅的线条与和谐的色彩,成为了生命年轮上刺目的划痕——从现代主义艺术开始,艺术品越来越少地被享受,越来越多地被理解,越来越频繁地招致拒斥和怨恨。基于这种认识,我们会明白。何以在这个世纪里有那么多值得铭记的年份,这些特殊的年份每每对应着具有思想重量的伟大作品。尽管再没有出现那些旗帜鲜明的流派和连贯的时间线索,但是这个世纪所独具的诡谲气质,却令后世的探险者兴奋不已。

作者简介

李舫,长春人,文艺理论博士,作家、文艺评论家,中国作家协会全委会委员、中国散文学会副会长、中国作协文艺理论评论委员会委员。酷爱文学、电影、戏剧,撰有《春秋时代的春与秋》《大道兮低回》《贾科梅蒂:青铜魔法师》《比记忆更黯淡的传奇》等文章,已出版《不安的缪斯》《在响雷中炸响》《重返普罗旺斯》等着译作。

内页插图

目录

前言艺术的中心与艺术的边界

机器乐园的时空神话

封闭世界的内心独自

权力面目与政治艺术

后记

前言/序言

任何一种艺术思潮和审美价值观都是一种社会历史现象,人的本质是“作为社会的人的本质”,“社会是人同自然界的完成了的本质的统一”,因而人只能“在他所创造的世界里直观自身”(马克思语)。基于这种认识,现代主义艺术就是一个非常值得重视和研究的课题,不仅因为它是艺术史中的一个精彩阶段,更因为它是人类生活中代表人类独特性格和心灵的现象,同时它也是人们对自身历史线索和文明背景的奇异而激烈的看法,因而,以科学的、美学的、历史的观点去评论它就成为后来者的任务。从现代主义直到后现代主义的出现,艺术家宣称对以往一切艺术历史和审美价值的反拨,这是一个前所未有的大胆和宽容的时代,一个自认为是抛弃艺术理想和理智的欺骗从而直接靠近艺术本质和艺术真理的时代,一个兴致勃勃地把一切隐私和灵魂深处的东西赤裸裸地暴露出来的时代。现代主义在内容上发生了重大的变化,德国印象派领军人物马克斯,利贝曼(MaxLiebermann,1847-1935)一语中的地指出:“画一个死去的华伦斯坦还是画一个苹果,是一回事情。”表现那些无关紧要、微不足道的事情,意味着一种具有革命性的表达方式。人不再是在思维中,而是在全部感觉中通过对象世界肯定自己。这种基于一个时代的世界虚无主义认识论的结果是过分地背叛客体和皈依主体,审美观念、传播媒介、发行渠道、读者趣味等也随之发生了前所未有的分裂。放弃理性思维,使艺术成为对自身的剥离的一个直接而消极的后果就是艺术成为感情的排泄物,从而用虚幻的联系、神秘的主客体来代替世界秩序和世界事件之间的自然的合乎人性的联系。

应该承认,现代主义艺术改变了传统的对艺术的提问方式,即,我们不应该问:“究竟什么样的东西才算是艺术品?”而应该问:“这个东西在什么场合下才可以被称作是艺术品?”前者是自有艺术以来所有艺术家、艺术理论家、艺术史学家们一直困惑不解的问题,后者则把这个具有本体论意义的问题悬置起来。艺术作为一种特殊的意识形态不仅表现在它属于“更高地悬浮于空中的思想领域”,而且成为基于某个特定时代、某种特别习俗或某些特殊情境下的象征符号,成为在这个背景下对精神创伤的暴露和治疗手段。基于这种认识,我们会明白,何以达·芬奇的《蒙娜丽莎》和它的机器复制品具有相同的信息单元却产生不同的审美效果;何以梵高的《向日葵》在其生前被视为异端,而在其身后却身价倍增;何以莫尔那夸张怪诞的裸女像会与米洛的维纳斯在艺术史中平分秋色;而杜尚的雪铲、小便池、魔术帽究竟以何种“信心”登上艺术的舞台。

用户评价

这本书的语言风格极其冷峻、精确,充满了学术性的思辨色彩,但又巧妙地融入了某种近乎病态的诗意。我发现作者非常擅长使用那些看似精准却又充满模糊性的词汇组合,营造出一种结构上的不确定性。比如,书中反复出现的“破碎的几何体”和“静止的喧嚣”这类意象,初读时感到晦涩,但随着阅读的深入,它们在你脑海中构建起一套独特的逻辑体系。它不像那种通俗易懂的小说,需要读者付出相当的专注力去跟上作者思维的跳跃。对于那些习惯了快餐式阅读的人来说,这本书可能会显得门槛较高,但如果你愿意沉浸其中,你会发现其思想的深度是惊人的。它不是在提供答案,而是在不断地提出更深刻、更令人不安的问题。尤其是关于主体性瓦解的那几章,简直是思想上的震撼弹,让人不得不重新审视自己对“自我”的定义。

评分这本书的封面设计得极其抓人眼球,那种暗沉的色调和扭曲的字体,一下子就让人联想到某种禁忌的知识或被压抑的欲望。我是在一个深夜,被它散发出的那种诡异的气息所吸引,迫不及待地翻开了扉页。进入正文后,那种叙事风格的跳跃感和碎片化处理,确实让人有些措手不及。作者似乎刻意用一种非线性的方式来构建情节,让你感觉像是在一个迷宫里摸索,每一个转角都可能通往一个更深、更晦涩的境地。人物的塑造也充满了矛盾与张力,他们的话语往往带着双重甚至多重含义,你得反复咀嚼才能品出其中一丝不易察觉的讥讽或绝望。阅读的过程与其说是享受,不如说更像是一场智力上的角力,你得不断地与文本的表象进行抗衡,试图挖掘出那些深藏在字里行间的潜意识的流动。那种感觉,就好像你正在试图解读一幅蒙着厚厚油彩的抽象画,每一个笔触都指向一个未知的领域,充满了挑战性,但也因此带来了极大的阅读快感,让人欲罢不能地想知道下一页会揭示出怎样更加令人不安的真相。

评分我必须承认,这本书的阅读体验是极其独特的,它更像是一种体验,而不是单纯的故事情节。作者在构建叙事空间时,似乎故意打破了物理上的连贯性,场景的转换往往是突兀且跳跃的,就像一个人在高速运转的大脑中产生的各种闪回和联想。这种处理方式使得阅读过程充满了不确定性和刺激感,你永远不知道下一秒会出现什么样荒谬的场景或者一个突然出现的哲学引理。书中对某些特定场景的描摹,比如那个持续下着沥青雨的广场,画面感强到让人觉得可以伸手触摸到那种粘稠和沉重。最让我印象深刻的是,它探讨了现代社会中个体如何将自身的痛苦“审美化”的过程,将内在的溃烂包装成一种外在的、精致的展示品。这种对表象与实质之间鸿沟的深刻洞察,令人不寒而栗,也让我开始反思自己生活中的那些“表演”。

评分读完整本书,我感觉自己像是经历了一场漫长而彻底的心理冲刷。这本书的节奏把握得极其精妙,它不像传统小说那样平铺直叙,而是采用了大量的心理独白和环境意象的叠加,营造出一种持续的、令人窒息的压抑氛围。其中有几段描写,那种对城市异化和个体疏离感的刻画,简直是入木三分,让我不禁联想到自己生活中那些不被言说的焦虑。作者对于细节的捕捉能力非同小可,比如某个角色在反复擦拭一个空玻璃杯的动作,看似微不足道,却在后续情节中被赋予了极重的象征意义,这种伏笔的设置非常高明。我个人特别喜欢它对“观看”这一行为的探讨,总觉得书里的人物无时无刻不处于被审视的状态,从而导致了他们表演性人格的加强,这种现代性的病症被剖析得淋漓尽致。读到最后,合上书本的那一刻,空气似乎都变得稀薄起来,需要时间来重新适应现实世界的平稳和逻辑,可见其文本力量之强大。

评分从排版和装帧来看,这本书的设计也处处透露着一种刻意的疏离感。内页的留白极多,文字之间似乎总隔着一段难以逾越的距离,这种物理上的空间感,恰好呼应了文本中人物间永恒的隔阂。这本书的内容并非易于消化的甜点,它更像是需要细嚼慢咽的、带着复杂香料的苦药。作者对于时间感的处理尤其值得称道,时间在书中似乎是扭曲的、可塑的,有时一秒钟被拉长到永恒,有时数年被压缩成一个瞬间的幻影。这种对时间维度的解构,极大地增强了故事的超现实感和梦魇般的特质。我尤其欣赏作者在处理人物内心挣扎时,那种近乎外科手术般的精确性,没有丝毫多余的情感渲染,只有冰冷而锋利的观察。读完之后,久久不能平静,它迫使你直面那些舒适区之外的、关于人类精神困境的本质问题,是一部极具重量感的作品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![100幅印象派名画中的巴黎 [100 TABLEAUX qui racontent PARIS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12322402/5aa5eafaNe8730b40.jpg)