具体描述

基本信息

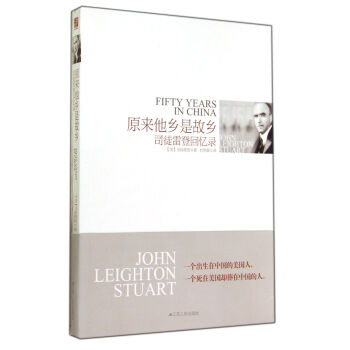

- 商品名称:原来他乡是故乡(司徒雷登回忆录)

- 作者:(美)司徒雷登|译者:杜智颖

- 定价:36

- 出版社:江苏人民

- ISBN号:9787214134806

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2014-10-01

- 印刷时间:2014-10-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:253

- 字数:251千字

编辑推荐语

一部兼具史料价值和思想意义的个人传记,一部图文并茂、保留了20世纪许多重要、真实史实的个人回忆录——作为在近代中国史、教育史和中美关系史方面的一位重要历史人物,司徒雷登的一生有大半时间与中国的教育、时政难解难分。司徒雷登评价自己“是一个中国人*甚于是一个美国人”。《原来他乡是故乡(司徒雷登回忆录)》为司徒雷登回美国后晚年所撰写。

内容提要

《原来他乡是故乡(司徒雷登回忆录)》是美国 基督教长老会传教士、外交官、教育家、美国前驻华 大使司徒雷登博士写的一本在华回忆录。全书共15章 ,前12章中司徒雷登回忆了他的在华经历,后3章则 是他的反思与总结。全书记述了作者对其个人事业的 选择、传教士在中国的使命、燕京大学的创建历程、 二战期间被日军软禁的经历以及二战后担任美国驻华 大使所参与的对华事务等。作为一个若干重大历史事 件的亲历者,司徒雷登的这部著作具有重要的历史价 值,它本身也是很好的史料,对于我们了解20世纪上 半叶的那段历史具有重要的参考意义。

作者简介

司徒雷登(1876-1962),美国基督教长老会传教士。外交官,教育家。1876年6月生于杭州,父母均为美国在华传教士。1904年开始在中国传教,曾参加建立杭州育英书院(即后来的之江大学)。1908年,应南京金陵神学院聘请,司徒雷登携妻儿离杭赴任。1919年起任燕京大学校长、校务长。1946年任美国驻华大使,1949年8月离开中国。1962年9月19日逝于美国华盛顿。

目录

1 我的家庭

1.总统的表亲

2.父亲和母亲

3.父亲的失败和母亲的成功

4.我的童年:社戏与美食

5.父母的陈列品——四兄弟

6.成为正常美国男孩的开始——学校

2 恰同学少年

1.进退两难

2.教师生涯——潘陶普斯学院

3.何去何从

4.“跃进运动”的成员之一

5.中国传教,我准备好了

3 重返中华之旅

1.开始传教和*大的障碍——语言

2.走入金陵神学院

3.基督教青年会产生的影响

4.内部矛盾

4 圆梦燕京大学

1.建校始末

2.穷学校

3.选定校址

4.为了燕大而“乞讨”

5.新成员黄国安

6.来自哈佛的支持

7.教育成就

8.“世界大学”——燕大

9.校训

10.可贵的友谊

11.尊师重道的中国人

5 燕京人

1.中国文化

2.品位中国

3.家庭

4.两位总统

5.60大寿

6 中国的达官显贵

1.留学生归国

2.风云20世纪初

3.爱国学生

4.颜惠庆、陈树藩

5.乱世军阀

6.张作霖和张学良

7.军阀冯玉祥

8.其他高官

9.委员长蒋介石

10.挚友傅泾波

11.曾国藩的女儿

7 孤岛作战

1.被日本人严密监控的燕大

2.四次长时间审讯

3.蒋介石和我

4.**位燕大的日本学者

5.周以德

6.避难所——燕京大学

8 重生

1.从校长到阶下囚

2.囚禁之初

3.1500夜,拼字而过

4.恐慌相伴

5.假新闻

6.有条件的投降

7.释放

8.重生的燕大

9.感染“重庆咳”

10.战后回到美国

9 入主大使馆

1.将军落空的愿望

2.南京

3.美国新驻华大使

4.计划失败

5.通过新宪法

6.被泼冷水

7.拜谢同仁

8.得到中美两国民众认可的大使

10 希望破灭

1.归去

2.美国对中国的政策

3.解说“三条路线”

4.派别

5.来去匆匆的魏德迈使团

6.学生的运动浪潮

7.荣誉市民

8.农民

9.选举和通胀

10.军事、经济大崩溃

11.全民恐慌

12.美国救兵

13.孙科内阁

14.走下政坛的蒋介石

15.来自美国的联合军事顾问团

16.梦想

11 前路坎坷

1.走过1

2.一团混乱的国民政府

3.代总统李宗仁

4.挂念燕大

5.美方情况

6.我与共产党之间的关系

7.上海的和平代表团

8.我眼中的美国军人

9.变身婚礼主持人

10.极度恶化的中国局势

11.坐镇幕后

12.那年复活节

13.*后通牒

14.无能的国民政府

15.混乱的南京

12 竹幕之后

1.吵醒

2.工作打折

3.国民党与共产党的对比和反思

4.黄华

5.上海的情况

6.书之静美

7.体验上海

8.等候撤离

13 梦留中华

1.回到华盛顿

2.闭门谢客

3.白皮书

4.我的不安

5.不承认新中国

6.争论

7.执政党——共产党

8.因病辞职

14 归隐

1.中国,我的第二故乡

2.挚友傅泾波

3.无常的人生

15 抉择的十字路口

1.美国如何对待中国

用户评价

《司徒雷登回忆录》这个书名,着实让我陷入了沉思。书名本身就充满了诗意和哲理,让我对接下来的阅读充满了好奇和期待。它让我想到,我们每个人的人生,可能都在经历着一种“寻根”的过程,但这个“根”究竟在哪里,却并非一成不变。有些人可能一生都在故土上耕耘,将故乡视为永恒的归宿。而有些人,则可能像迁徙的候鸟,在不同的地方寻找适合栖息的巢穴。当我们在异国他乡,遇到志同道合的朋友,品尝到独特的风味,体验到别样的文化,甚至在这片土地上开创一番事业,贡献自己的力量时,我们是否会突然醒悟,这里,也已悄然成为了我们的“故乡”?这种“他乡变故乡”的转变,是一种情感上的升华,是一种心灵的融合。它不是对过去故乡的背叛,而是在新的土地上,孕育出新的根系,开出新的花朵。这本书的标题,精准地捕捉到了这种复杂而深刻的情感体验,让我开始重新审视自己对于“故乡”的理解。它是否只是一个地理位置的标记,还是承载了我们情感、记忆和归属感的精神家园?这种由陌生到熟悉的转变,又是由熟悉到重塑的经历,无疑是人生中最迷人的篇章之一,而这本书,仿佛为我们打开了理解这一过程的窗口。

评分《司徒雷登回忆录》这个书名,一直在我脑海中萦绕,它所蕴含的意境,远远超越了字面上的意思。它让我开始认真思考“故乡”这个概念的流动性和多样性。我们通常认为故乡是那个我们出生、成长的地方,是承载着我们最初记忆和情感的原点。然而,人生并非一条直线,我们总是在不断地探索和前行。当我们离开家乡,踏入更广阔的世界,我们可能会在某个不经意的时刻,发现自己对另一个地方产生了深深的眷恋。或许是那里的风土人情,或许是那里的人文气息,又或许是在那里找到了自己的人生价值和意义。当我们在一个陌生的城市,找到了一家熟悉的餐馆,听到了熟悉的乡音,甚至在这里找到了可以倾诉心事的朋友,那种亲切感,那种归属感,足以让我们重新定义“故乡”。“他乡变故乡”,这不仅仅是一种地理上的转移,更是一种心灵的栖居。它意味着我们能够跨越地域的界限,在不同的文化和环境中,找到属于自己的精神家园。这本书的标题,就像是一首关于人生漂泊与归属的诗,它鼓励我们敞开心扉,去拥抱未知,去在生命的旅途中,不断发现那些能够让我们心安的“故乡”,无论它们在哪里。

评分读完《司徒雷登回忆录》,虽然我并不记得书中的具体内容,但它在我的脑海中留下了一种难以言喻的触动。书名《原来他乡是故乡》就像一把钥匙,打开了我对“家”和“归属”的更深层次的理解。我常常会反思,我们所谓的“故乡”,究竟是什么?是出生的地方,是童年记忆的载体,还是一个让我们感到安全和被接纳的地方?有时候,我们可能会离开那个从小长大的地方,去远方求学,去异国工作,去体验不同的生活。在这过程中,我们可能会经历迷茫,经历孤独,但与此同时,我们也可能在这片陌生的土地上,遇见温暖的人,建立深厚的友谊,找到自己热爱的事业,甚至在这里组建家庭,繁衍后代。当这一切发生时,我们可能会惊奇地发现,这个曾经的“他乡”,已经渐渐融入了我们的生命,成为了我们心灵深处不可分割的一部分。它可能承载了我们新的记忆,新的梦想,新的希望,甚至比我们最初的故乡,更能让我们感受到“家”的存在。这种“他乡变故乡”的体验,是一种情感的迁徙,是一种心灵的落地。它不是否定过去的意义,而是生命的自然生长,是在新的土壤里,扎下了更深的根。这本书的标题,仿佛是对这种普遍的人生体验的一种肯定和注解,让我更加珍视那些在生命旅途中,给予我们温暖和归属的每一个地方。

评分读《司徒雷登回忆录》的时候,我最大的感受是,一个人,一个生命,是如何在不同的文化背景和时代洪流中,留下自己独特的印记的。这本书的名字《原来他乡是故乡》,像是一盏灯,照亮了我对“归属感”的理解。我常常在想,我们每个人,是不是都在生命的旅途中,不断地寻找那个属于自己的“故乡”?有时候,我们以为的故乡,是出生的地方,是父母养育我们长大的地方。但随着阅历的增长,我们可能会发现,那个曾经熟悉的地方,已经变得不再那么亲切,甚至会有一种疏离感。取而代之的,可能是我们在某个异国他乡,因为一次偶遇,因为一段情感,因为一份事业,而深深地爱上了那片土地,爱上了那里的人们,甚至在那里找到了比原籍更强烈的认同感和归属感。这种“他乡变故乡”的体验,是多么令人动容。它让我思考,所谓的“故乡”,究竟是什么?是血脉的延续,是童年的记忆,还是内心的选择?这本书的标题,仿佛是对这种生命体验的一种释怀,一种全新的解读。它鼓励我们去拥抱变化,去接纳未知,去在看似陌生的地方,发掘属于自己的那份温暖和安宁。它让我明白,人生是一场不断迁徙的旅程,而“故乡”,也可以是心灵停泊的港湾,不拘泥于地理的限制。

评分终于读完了《司徒雷登回忆录》,这本书真的让我回味无穷,但不是因为读到了书中的具体故事,而是它引发了我太多关于“故乡”和“他乡”的思考。读这本书的时候,我常常会不由自主地联想到自己的人生经历。我们在哪里出生,在哪里长大,在那里度过了青春,又在哪里挥洒汗水,留下足迹?这些地方,我们是把它看作是理所当然的“故乡”,还是在某个不经意的时刻,发现曾经熟悉的一切已经悄然改变,我们反而会在另一个完全陌生的地方,找到了归属感,甚至比原来的地方更亲切,更像“故乡”?这本书的名字本身就充满了哲学意味,它让我开始审视自己内心深处对“故乡”的定义。我记得我第一次离开家乡去外地上学,那种陌生的感觉,既兴奋又带着一丝丝的茫然。周围的人,陌生的街道,全新的生活节奏,一切都那么新奇。那时候,我渴望回到熟悉的环境,回到那个我从小到大生活的地方。然而,随着时间的推移,我开始适应,开始结交新朋友,开始在这片土地上建立属于自己的生活。直到有一天,我发现我竟然开始怀念在外求学时的日子,怀念那些曾经让我觉得“他乡”的地方。这种感觉太奇妙了,仿佛“故乡”的概念变得模糊,变得可以被重新定义。这本书的标题,恰恰捕捉到了我内心深处一直存在的这种微妙的情感,它让我意识到,故乡不仅仅是一个地理概念,更是一种心灵的寄托,一种情感的联结,而这种联结,有时会以出人意料的方式,在“他乡”得以实现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有