具体描述

●保罗·兰德 第三版前言

●保罗·兰德 前言

●美和实用

●设计师的难题

●广告中的符号

●符号的灵活性

●幽默的作用

●想象力与图像

●读者的参与

●昨日与今日

●字型与表达

内容简介

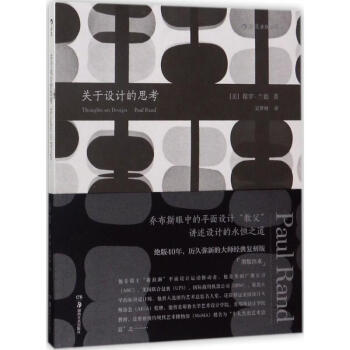

保罗·兰德著,吴梦妍译的《关于设计的思考》是一部关于平面设计的重要著作,于1970年问世。本书在保罗·兰德事业很好时期写就,明确表达了他的先驱性观点,即所有广告设计、印刷或者工业设计应该无缝结合“美和实用”。

好的设计,兰德认为是通过视觉形式简明地表达概念――在优选的情况下,升华寻常之物。

这一版本保留了兰德1947年的很初发表的文章以及他在1970年对文字和图片及意象做出的修订,文本沿用很初始的字体、版式风格、资料来源和脚注、图注,前言也使用原版的形式。

极小现代性的让步,是新的版权页、目录和由知名的设计师兼批评家麦克·贝鲁特撰写的前言,以及基于可读性考虑的微小风格改动。

在今天看来,这本经典著作一如从前,是很好设计价值永恒性的确实证明。 (美)保罗·兰德(Paul Rand) 著;吴梦妍 译 保罗·兰德(1914-1996)他被崇拜者们称为“平面设计界的毕加索”,是认可的印刷时代拥有影响力的设计师之一。他的传奇生涯跨越平面设计的形成时期——通过在《时尚先生》杂志担任媒体推广和封面设计展开设计之路,在开创性的广告大赛中担任艺术指导,设计了以IBM和ABC为例的二十世纪很经久不衰的企业标志。他转换各种角色和身份驰骋设计领域,已然成为现代平面设计专家们竞相追逐的一个路标。1947年,33岁的保罗·兰德出版了他的靠前本著作《关于设计的思考》。1954年起,他开始参与企业形象标识设计,其中包括美国广播公司(ABC)、西屋电气(Westinghouse)、UPS快递、IBM、耶鲁大学(Yale等

用户评价

坦白说,这本书的叙事节奏非常独特,它更像是一部关于“观看之道”的史诗,而非一本教科书。作者似乎对所有已有的、公认的设计“黄金法则”都抱有一种审慎的怀疑态度。我印象最深的是他对“用户体验”一词的解构,他没有去谈论那些时髦的界面设计或交互流程,而是追溯到人类最原始的感知系统,探讨我们是如何通过身体与环境建立联系的。这种自下而上的分析方法,使得书中的论点极具穿透力。书中提到,真正的设计是在我们没有察觉到的地方发生的,它如同空气和重力一样,是我们生存环境的背景音。这种深层次的探讨,让我开始反思自己过去在进行任何创意工作时,是否过于注重表象和技巧,而忽略了对人类本质需求的体察。文字如同精密的机械装置,每一个段落的衔接都咬合得天衣无缝,让人无法轻易跳页,生怕错失了某个关键的齿轮转动。

评分读完合上书本的那一刻,我有一种强烈的冲动,想要立刻回到我的工作台前,但又感到了一种莫名的宁静。这本书带来的不是即时的、兴奋的灵感爆发,而是一种持久的、结构性的思维重塑。它教会我的,是如何在信息爆炸的时代保持批判性的距离,如何从“做”设计转向“思”设计。作者对“无用之用”的探讨尤其令人玩味,他认为那些看似无用的、纯粹为了美感或表达而存在的元素,恰恰是人类精神需求最高级的体现。书中对“符号的消逝”与“意义的重构”的论述,让我开始重新审视现代标识系统和品牌叙事中的空洞化现象。这本书的风格是内敛而强大的,它不喧哗,但其论点一旦植入脑海,便会持续发酵,改变你看待世界的底层逻辑。它更像是一部关于“如何成为一个有思想的设计者”的心法秘籍,而非具体的招式指南。

评分这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,那种极简主义中蕴含的深邃感,让我立刻被吸引住了。我原以为它会是一本纯粹的理论探讨,没想到开篇就以一种近乎诗意的语言,描绘了“设计”在人类文明进程中的隐秘角色。作者对材质、光影以及空间关系的理解,远超出了我以往接触的任何设计类书籍。特别是其中对于“不完美之美”的论述,简直是醍醐灌顶。他并非简单地堆砌设计史上的经典案例,而是通过剖析大师们在创作过程中的挣扎与取舍,展现了一种更具人文关怀的设计哲学。读完前三分之一,我感觉自己对日常生活中习以为常的物品——比如一把椅子、一个水杯——都有了全新的认识,它们不再是冰冷的工具,而是承载了无数思考与情感的载体。这本书的行文流畅,逻辑严密,但又不失灵动,仿佛在和一位睿智的长者进行一场关于世界本质的对话。它成功地将抽象的哲学思辨,落地到了具象的、可感知的体验层面,这才是真正高水平的文字功力。

评分这本书的价值,很大程度上在于它敢于触碰那些被业界长期回避的“灰色地带”。例如,作者大胆地讨论了设计背后的权力结构和伦理困境,探讨了“美观”是如何被资本和文化霸权所定义和操纵的。这种批判性的视角,让这本书超越了单纯的技艺探讨,上升到了社会学和哲学的层面。我尤其赞赏作者在处理复杂概念时所展现出的克制与精准,他没有使用太多晦涩难懂的行话,而是用日常的语言,去描绘那些深奥的思辨过程。有一章节专门分析了“周期性”在设计中的体现,从建筑的衰败到时尚的轮回,揭示了所有人工造物都逃不过的时间的法则。这本书仿佛为我提供了一副特殊的眼镜,让我能够看穿事物表面的光鲜,直达其内在的结构与宿命。它不是提供标准答案的工具书,而是一把开启自我提问之门的钥匙。

评分不得不提的是,这本书的装帧和纸张选择,完全体现了其内容的高标准。那种略带粗粝感的纸张,配合着恰到好处的留白,使得每一个文字和图表的排版都显得极具仪式感。我特别欣赏作者在论述“形式追随功能”这一经典命题时的角度转换。他没有陷入传统的功能主义的窠臼,而是巧妙地引入了“情感功能”和“文化功能”的概念,使得设计不再是单纯的解决问题,而更像是一种意义的创造。书中穿插的一些手绘草图和早期的概念模型照片,虽然数量不多,但每一张都信息量巨大,足以引发读者进行长达数分钟的沉思。我甚至将其中一页关于“负空间”的阐述反复阅读了不下五遍,它彻底颠覆了我对“空无”的理解。这本书的阅读体验是全方位的,它不仅是知识的输入,更是一种感官的提升。对于任何一个致力于在生活中寻找秩序与美感的人来说,这都是一本值得珍藏的案头书,其厚重感不是重量上的,而是思想上的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有