![一定做得到的「超」專注力 [絶妙な集中力をつける技術]](https://pic.windowsfront.com/16006871/rBEhWVJ7WvkIAAAAAAx8_9E8LwwAAFIUQGHp1cADH0X378.jpg)

具体描述

编辑推荐

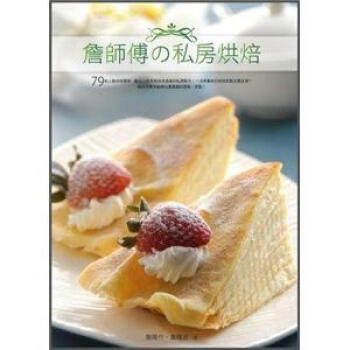

本書特色本書作者以其深厚的科學訓練,以及「心能發展方法」與「速讀」領域的實務經驗,深入淺出說明「專注力」的運作機制,並提供有趣的測驗、引介超簡單的方法,教讀者自我放鬆,進而激發與生俱來的「超」專注力。

内容简介

NHK《老師沒教的事》中引發觀眾熱烈迴響的速讀達人,超詳盡力作!你是不是一緊張,實力就大打折扣?事情一多,就毫無頭緒?

或許你將這類情形歸咎於自己靜不下心來、無法專注,

但信不信由你,事實上,

「專注」是動物與生俱來的生存本能。

只要你懂得怎麼自我訓練,就能發掘它、激發它,

進而隨心所欲的運用它!

許多成功人士都是因為能夠「專注」,使得潛能得以發揮,從而取得卓越的成就。

本書作者以其深厚的科學訓練,以及「心能發展方法」與「速讀」領域的實務經驗,深入淺出說明「專注力」的科學根據、運作機制與作用。

內容有趣、豐富,卻又簡易,而且——令人躍躍欲試!!!

專注力,是可以開發的!

開發專注力,不難,只要掌握以下三個要點:

①增強健康、體力

②活化右腦

③加強自我控制的能力

本書從「個人修養」、「改善健康」、「日常技巧」等角度切入,鉅細靡遺教導讀者如何從各生活小節著手,激發內蘊的專注力,甚至使「專注」成為生活習慣。

將「心」從情緒囚籠中釋放,你就能夠專注!

内页插图

目录

前言:專注力,才是人生成功的關鍵第1章 基礎篇 任何人都具備專注力

卓越的專注力,是所有人與生俱來的

所有生物,皆具有專注力

專注力源於生命力

人類的思考能力,會阻礙專注力

如何活用本能的衝動?

人的生存欲望,會激發高度專注力

支援專注力的腦部機制

掌管幹勁的是「額葉」與「伏隔核」

檢查腦波,就知道是否專注

第2章 意識篇 隨意操控專注力的關鍵,在於「如何運用意識」

如何控制內心

認真投入,就會引發潛意識的專注力

穩定的情緒,有助於醞釀專注力

解放內心就可以專注

靈活運用「小範圍的專注」與「大範圍的專注」

專注於當下

學會克制憤怒

從科學的角度了解「意識狀態」

意識的四個層級

如何訓練自己進入α波狀態

第3章 生活篇 改善專注力,從日常生活著手

唯有健康,才是專注力的基礎

以穀類、蔬菜、魚為主食

「挺腰」有助於培養專注力

善用早晨時光

讓右腦、五感發揮作用

日常生活中,如何活化右腦?

以左手拿筷子

回想與你擦身而過的人

男人要下廚!

利用笑容與溫柔的問候活化專注力

善用酒類解除壓力

靠尼古丁刺激大腦,無法達到真正的專注!

長時間看電視的習慣將會減弱主動性的專注力

沉迷電玩會難以控制專注力

寬廣、狹窄的視野

電玩造成視野狹窄的主要原因

運動身體鍛鍊腦力

第4章 使人立刻放鬆的速效技巧

深呼吸,可以舒緩身心的緊張

暖和雙腳,心情會跟著放鬆

用丹田呼吸,以平復情緒

拓展視野,內心會跟著輕鬆悠閒

刻意模糊焦點,讓大腦休息

左手反覆緊握、張開,可以刺激右腦

把視線朝下穩定情緒

利用交替呼吸法平衡左右腦

建立條件反射

第5章 工作能力養成篇 如何培養工作專注力?

培養工作專注力,從立志開始

利用每天的閱讀培養工作專注力

擬定隔日的計畫,工作自然能夠專注

設定「處理時間」有助於喚起專注力

從周密的心智演練做起

培養「沒來由的自信」

藉「文字的力量」控制自己的意識

在工作場合如何發揮專注力?

利用自我暗示可以改善

「庫艾法」可以改善專注力

設定專注力

利用工作改善緊張的習慣

立刻發揮專注力

閉緊嘴巴就能夠專注

怎麼樣訓練口輪匝肌?

抱持平常心,就能專注於工作

不受情緒影響的領悟

培養平常心的措詞

第6章 對策篇 難以專注時,可以怎麼做?

心情低落而無法專注時

雜念不斷湧現時

興奮不已的時候

頭腦不清、反應遲鈍時,要如何找回專注力?

工作久站而無法專注時

身體疲累、缺乏元氣專注時

閱讀書報、文件而無法吸收時

頭痛而無法專注時

眼睛疲累而無法專注閱讀時

第7章 發展篇 高度專注力,非難事!

兩個強力的支援系統

心能發展方法

三大訓練步驟

速讀腦0R開發課程

「速讀腦開發課程」的原理

藉「速讀腦開發課程」開發視知覺能力

「速讀腦0R」與「心能發展方法」經驗談

〈只要努力,就做得到!只要磨練,就有能力!〉 書法家/中島廣輝

〈速讀與心能發展方法,開拓了無限的可能性〉 文案撰稿人/西本祐子

前言/序言

用户评价

如果说这本书有什么可以称得上是“绝妙”之处,那一定是在于它对于“目标设定”与“专注力维持”之间关系的论述。很多专注于执行的书籍往往会假设读者已经有一个明确的目标,然后才教你如何执行。但这本书的前半部分,却是花了大量的篇幅来探讨“如何确认你的目标是值得你投入专注力的”。它引入了“价值匹配度”的概念,强调如果目标本身与你的核心价值观不符,那么任何提高专注力的技巧都只会让你更高效地奔向一个错误的方向。这种从价值锚点回溯到执行策略的逻辑链条,是很多同类书籍所缺失的。它不是教你如何更快地划船,而是先确认你是否正朝着正确的港口前进。这种由内而外的构建,使得这本书的指导具有深远的指导意义,而不是停留在表面的技巧层面,让人读完后不仅在工作上有所启发,在对人生方向的选择上也有了更清晰的审视。

评分这本书的叙事节奏掌握得非常巧妙,完全不像我预想中的那种枯燥的理论灌输。作者似乎深谙读者的心理变化,总能在关键时刻插入一些恰到好处的个人经历或观察到的社会现象,让原本抽象的“专注力训练”变得鲜活可感。比如,它在描述如何应对突发干扰时,并没有直接给出“忽略它”这种简单粗暴的建议,而是花了好大篇幅去分析干扰产生的心理机制,这让我豁然开朗。我一直以为自己的注意力不集中是因为手机或者社交媒体的诱惑,但读完这一部分,我才意识到,很多时候,真正的敌人是我们内心深处对不确定性的焦虑。这种层层剥开,深入本质的分析方法,让我对作者的专业度感到由衷的信服。它没有急于提供“解药”,而是先引导你精确地“诊断”病灶,这种循序渐进的引导,比那些大喊着“三分钟让你变专注”的书籍要靠谱得多。

评分最让我感到惊喜的是它对“深度工作”概念的重新诠释。市面上关于高效能的书籍多如牛毛,但大多将“专注”等同于“长时间不间断地工作”。然而,这本书却强调了“有效切换”和“能量管理”的重要性。它提出了一个我从未听过的概念——“认知带宽的饱和点”,并详细阐述了在这个点上硬撑下去的危害。这对我这样一个经常为了赶DDL而透支自己的人来说,无疑是一记警钟。它不是让你变成一个永不停歇的机器,而是教你如何像一个精明的运动员那样,懂得在爆发后进行高质量的休息和恢复。这种强调可持续性和身心健康的视角,让这本书摆脱了“成功学”的窠臼,更像是一本关于“如何与自己的心智和谐共处”的指南。书中的案例分析都极其扎实,很多都是基于认知科学的研究,读起来让人感到踏实,而不是被那些华而不实的成功故事所绑架。

评分这本书的封面设计简直就是一股清流,那种低调却又充满力量感的色彩搭配,一下子就抓住了我的眼球。我通常对这种励志类的书籍不太感冒,总觉得会充斥着空洞的口号,但《一定做得到的「超」專注力》这个书名,配上那种沉稳的排版,让我忍不住想翻开看看。拿到手里,纸张的质感也非常舒服,那种微微的粗糙感,让人感觉作者在内容的打磨上也是下了不少功夫的。在如今这个信息爆炸的时代,我们的大脑就像一个超载的服务器,时刻都在处理着海量的数据流,能有一本书愿意静下心来探讨“专注”这件事,本身就是一种难得的勇气。我尤其欣赏它没有采用那种浮夸的标题党策略,而是用一种近乎哲学思辨的方式,来探讨如何在这喧嚣中为自己的心智找一个锚点。读完目录,就觉得这不是一本速成手册,而更像是一次深度对话,引导你去审视自己内心深处那些散乱的思绪是如何产生的,以及如何有条不紊地将它们重新组织起来。

评分这本书的语言风格是那种非常克制、内敛,但又带着一种不容置疑的清晰度。很少使用感叹号,但每一个论断都像一把手术刀,精准地切入主题。我尤其欣赏作者在阐述复杂概念时,那种对精确词汇的苛求。它似乎在用一种潜意识的方式告诉读者:如果你想掌控你的专注力,首先就要学会精确地表达你的想法,连语言的模糊性都是专注力的敌人。书中关于“心流状态”的描述,也颠覆了我过去的一些认知。我总以为心流是可遇不可求的灵光乍现,但作者通过详细的步骤分解,展示了如何系统性地搭建进入心流的“环境和心理准备”。这让“专注”这件事,从一种天赋,变成了一种可以通过学习和练习获得的技能。读完这些章节,我感觉自己仿佛接受了一次高级别的思维训练,大脑的“操作系统”似乎得到了优化和升级。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![丈量世界(改版) [Die Vermessung der Welt] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16007811/rBEIC0-_UTMIAAAAAADtsXyl1pkAAAKqgI36q8AAO3J885.jpg)

![成功者的筆記本都記些什麼? 實踐篇 [結果を出す人はノートに何を書いているのか: 実践篇] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16010922/rBEDik_CzuoIAAAAAABl-FjZXygAAAMbADo9woAAGYQ014.jpg)

![不朽的失眠:張曉風散文 [Immortal Sleeplessness] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16013336/rBEHZlCjFvMIAAAAAADsvzLEW2sAACy9ALTLUUAAOzX884.jpg)

![小臉妝、大眼妝、誘唇妝、水感裸妝一本搞定:韓星最愛彩妝師首度公開 [My Sweet Makeup] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16015039/rBEDik_C9bsIAAAAAAEJAHCKRiEAAAMsgNH7ZwAAQkY173.jpg)