具体描述

编辑推荐

◎專文推薦王行恭

吳雅慧

辜振豐

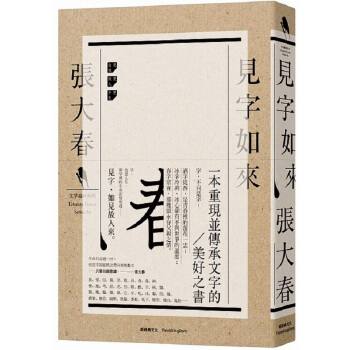

内容简介

這不僅是一本書的故事,台灣蓬勃的出版之路一路走來,

華麗的書封身影背後,又道盡多少寶島人間事?

台灣時空不可被輕易忘卻的流傳珍本,

豐富的視覺圖像演變、書籍誕生的因緣、設計名家之作等逐一羅列,

藏有愛書人無法抵擋的魅力……

一部屬於你我的、閱讀寶島之出版身世的書:

台灣書市之現代設計,因為這本《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》的誕生,

彷彿提供了寶島出版史上一頁美好書封之身世探索,

這不僅是為美好的精神食糧而打造的設計史甬道,

也飽含古老時光遺留人情世故的芬芳味道。

關於書封與歷史相遇之身世探索:一紙書封綿延多少寶島美術發展史?

李志銘的筆觸將台灣書封設計走過的動人故事收羅其中,不僅收錄台灣自1940到1990年跨越半世紀的書封作品,共三百多幅視覺美感獨特、穿越歷史時空甚至社會禁忌而流傳下來的精心之作,更用心爬梳這些色彩、畫面交織的書封樂章,讓愛書人不忍釋手!

這些台灣設計師早年在視覺美感與裝幀上的苦心設計,穿過時空的甬道、1949的時代變遷,更推往不同時代引發的波瀾,其留下的視覺圖像史,讓今日的台灣書市之現代設計,彷彿有一條可以回溯前身的道路供撫觸,台灣書籍裝幀成果終於也有了獨特而迷人的來時路,供愛書人探詢。

2011年金鼎獎得主 書影偵探李志銘最新力作

作者简介

李志銘1976年生於台北三重埔,天秤座,師大附中、文化大學建築系畢業,台灣大學建築與城鄉研究所碩士。從小即喜愛印刷冊葉字紙之物隨意亂翻書,平日固定收聽台北愛樂電台放送古典音樂,同時也熱衷蒐集黑膠唱片研究現代音樂及台語老歌。29歲那年改編碩士論文出版個人生平首部著作《半世紀舊書回味》(群學/2005),五年後接續發表台灣戰後絕版書籍封面設計美術史開山之作《裝幀時代》(行人/2010),自此便和所學建築(城市)空間規劃專業漸行漸遠,乃至淪為甘願寫書終不悔的「寫作浪人」。儘管目前雖已脫離上班族生涯朝九晚五,每日也還照常保持生活作息規律嚴整,喜歡享受清晨黎明早起的晨間氣味、拒絕熬夜工作當夜貓子,不習慣泡咖啡館而愛喝茶,不喜歡盲目追逐流行而愛逛跳蚤市場和舊書攤,迄今仍經常被認為是最不像「台北人」的台北人。

目录

推薦序在這片土地上,紀錄歷史∕王行恭

一位書影偵探的誕生∕辜振豐

未完成的風景∕吳雅慧

作者導言 重尋台灣書籍設計的時代圖像

第一部:迴夢鄉土─歷史風景之章

台灣裝幀風景的創生:從寫真繪畫到圖像拼貼

「美術工藝」概念初萌:從「帝國工藝會」到「本島造形文化運動」

華麗島幻夢─漂亮的書來自台北

高砂族舞踊者的凝視

新興木刻運動的時代畫卷

長於茲土─草木花苗的圖騰寓意

第二部:漢字風華─倉頡形體之章

翰墨古風─承襲漢文化的書畫傳統

如畫般的線條筆意─從「原上草」到「龍圖騰」

圖像從文字裡溢出─漢字筆墨的視覺想像

解構與創生─從音義符號轉向視覺符號

第三部:自東徂西─從傳統到現代主義之章

線裝書老靈魂

書衣,是一幅暈開的紙月亮

圖騰.印象.古典中國風

現代派詩人與畫家的共謀─「五月」、「東方」畫會先鋒們

「五月」旗手劉國松與「紅葉文叢」

「東方」狂流秦松「火祭場」底下的熾熱靈魂

當台灣遇見蒙德里安─西方抽象主義的移植與再造

第四部:身影凝像─書物身體形態學之章

紀實與再現之軀

髮或者花臉—書封面的肖像神話

時代容顏之一:還魂.周夢蝶

時代容顏之二:陳達.思想起

時代容顏之三:永遠的送報伕楊逵

撫觸摩娑妳的書冊我的手

肉身禁臠—管窺封面設計的性別意識

第五部:六色神話—隱喻與政治色彩學之章

焰烈與衰敗的慾望之紅

黑暗中追尋光之所在

當天空是藍的,海也是藍的

蒼翠如碧的詩魂青春

被壓抑的黃色曖昧與頹廢

冷冽的白色靜謐

後記─致謝

附錄 近代台灣書籍裝幀大事紀

前言/序言

推薦序在這片土地上,記錄歷史/王行恭(設計師)

在視覺設計的領域,一本本美麗的書籍,佔有絕對性的最大成份。能吸引閱眾的眼神,在視覺與書封接觸的瞬間,產生伸手翻閱的衝動,這刺激腎上腺素瞬間上昇的因素,絕不是單純針對書籍所承載的文本內容,反而是外觀形式與編輯方式,在閱眾與書籍間產生了互動;這微妙的互動,牽動了文化向前滾動於無形的助力。

上個世紀的60年代末期,人類登陸月球的當下,歐美及日本的出版業界和設計師們,都不約而同的驚覺到,這一步將影響人類整體思維的大轉變。1970年CBS電視公司,破例的出版了一本登月紀錄圖集《10:56:20 PM 7/20/69EDT》;這一年我藝專畢業,將踏入新鮮而未知的未來。一九七八年春,在指導教授的事務所桌上,我撫摸這本神祕書籍,凹凸有致如月球表面的書封;同年初夏,在D. C.的太空與航太博物館內,佇立在登月小車及月球岩石的展櫃前,我毅然決定回台,重返處處受限又不成熟的設計職場。那個年代,日本的出版業界生氣活躍,各種大部頭的重要出版品,吸引眾多崛起於東京奧運與大阪世博的中生代設計師,投入各種形式的書籍設計工作,造就日本書籍設計革命性的大躍進。同時期,台灣政治環境嚴峻,我的論文資料,在入境國門時,為警總駐關人員沒收,只因為一些30年代的書封。那個距今不遠的年代,胡蘭成的《山河歲月》是政府傾力要禁絕的大蠱毒;因而書籍的沒入,常被解讀為保護閱眾,不受蠱毒的良策。因此,如果認真的看待台灣書籍裝幀的演進,確實和國際脫節;所以用嚴肅的史觀去對待這些書封,企圖理出一個發展脈絡,是有一定程度的困難與不切實際,這要歸咎於長期戒嚴惹的禍。

1949年國民政府敗退來臺,隨著百萬軍政人員及其家眷外,還夾帶一些為避秦而來的文化人,這群為數無多的小眾,為圖家計生存,能寫會畫的,只有遊走在白紙黑字之間,做情感上的抒發。我們可以由現存的出版品,歸類出當年幾種形式的出版背景;有政治企圖的、有出版使命的、有個人興趣的、有衝撞體制的,當然有更多為得是謀求微薄稿酬來改善生活的。以傅斯年為例:堂堂貴為台大校長兼中研院院長,生前的最後一筆稿費,只為交代夫人為他添置一條過冬的棉褲而已。從這個時代背景,去看待台灣書籍裝幀的發展,直到目前的當下,從事出版與設計的眾多人口中,不解書籍設計出版有所謂的「BASEL學派」,也就不足為奇了。

近代日本裝幀第一大家─恩地孝四郎,在四十多年的書裝生涯中,留下了五百二十三件作品;而古董文物經營者的青山二郎,活躍於昭和年間的四十五年中,竟也留下約四百件的書裝作品。青山自稱他是「人情裝幀家」,請他設計書籍的包括:直木三十五、中原中也、島木健、小林秀雄、大岡昇平、中村光夫、北條民雄、芹?光治良、白洲正子等等,活躍於昭和年代的文學大家。有趣的是戰前影響台灣,一直傳頌至今的西川滿,於戰後返日,一直沉湎於他個人所鍾情的台灣風味,而泯沒無聞。

青年書籍愛好者李志銘先生,傾多年的採集與編寫,並以社會觀察者的角度,切入台灣書封創作的背景,敢言前人之所未言。在現今實體書籍存亡的關鍵時刻,確實可以提供給從未親臨那段半夜鬼敲門的肅殺歲月的書籍愛好者,一些看待這些書封的不同視角。這些收錄自1940至90年代的書封,後者與前者之間的表現差異,常令人有時空倒置的錯覺,這正可以真實的反射出台灣書籍出版無可奈何的現實與島嶼的邊緣性格;它自成一格的形式語言,與國際社會脫節,卻也因緣際會保留一些個性剛烈的設計者(畫家)的強烈自我意識,而遺下一些不同於主流意識的書封作品,為這海角島嶼增添了些許彩墨的妝點。

台灣書籍的面市,是沒有一定的軌跡可循的。書寫者的靈動,感動了有相同靈魂的出版者,再加上當時社會的氛圍,以及和閱眾們所堅持的理念產生共鳴,因而得以讓一本書可以流傳於市。雖然這個原理看似簡而易懂,但社會的氛圍,卻主宰了一切。台灣這片土地,自有文字記述以來,就不似海角一樂園般的淨土;雖然田園豐美、住民淳厚,但高臨於上的統治,確非清平。治權的更迭無常,帶來政治運作與意識對立,如浪般的潮水,一波湮滅一波;而書籍正是這潮下受害的沒頂者。

本書收錄的三百二十餘幀書封,曾有不少羅列於新聞局每月發行的禁書目錄之中。當年無論著作者、出版人、閱讀者、甚至收藏者,都會因書而致罪;今日這些漏網之魚,卻都成為書籍愛好者掘出的寶物,而受到寶愛珍藏;世事的無常,莫過於此。由這一件小事去看待這本《裝幀台灣》,確實應該不吝給予著者掌聲。

用户评价

翻开《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》,我仿佛置身于一个充满设计智慧的殿堂。这本书以一种非常宏大而又细腻的视角,勾勒出了台湾现代书籍设计的完整图景。我特别喜欢书中对设计演变过程的梳理,从早期简约而富有力量的设计,到后来更加多元化、实验性的探索,每一步都充满了时代的烙印和文化的张力。书中的案例分析也极其精彩,不仅仅展示了那些令人惊艳的封面和内页,更重要的是,它深入剖析了每一个设计所蕴含的理念和思考。这让我能够从更深层次上理解,为什么那些设计会成为经典,它们是如何在有限的空间内,传递出丰富的信息和情感。我甚至觉得,这本书不仅仅是关于书籍设计的,更是关于台湾文化发展的一个缩影。它让我看到了那个时代的设计师们是如何在挑战与机遇并存的环境中,不断创新,为台湾的文化土壤注入新的活力。这本书的出现,填补了我对台湾书籍设计历史认知的空白,也让我对“设计”这个词有了更深刻的理解。

评分说实话,我是在一次偶然的机会下,在一个小众的读书论坛上看到有人推荐《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》,然后就被它的书名和介绍勾起了浓厚的兴趣。我一直觉得,书籍的设计,特别是封面设计,是书籍给人的第一印象,也是最能体现一本书“灵魂”的地方。这本书的出现,让我有机会系统地了解台湾现代书籍设计的历史脉络,从萌芽到发展,再到繁荣,每一步都充满了故事。我特别好奇的是,在不同的历史时期,台湾的书籍设计是如何受到外部文化影响,又如何逐渐形成自己独特的风格的?比如,会不会在某个时期,受到了日本设计的影响,又或者是在某个时期,开始融入了更多西方现代主义的设计理念?书中对这些演变过程的描绘,一定非常引人入胜。我期待这本书能够提供大量的历史图片,让我能够直观地看到不同时期的书籍封面和内页排版,从中感受到设计风格的变迁和时代的印记。同时,我也希望能从书中了解到一些影响深远的台湾书籍设计师,他们的创作理念和设计哲学,这对我来说,将是一种宝贵的学习。

评分《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》这本书,对我而言,更像是一次穿越时空的文化之旅。我一直对那些能够反映一个地方文化独特性的设计元素非常着迷,而书籍装帧,无疑是承载文化和历史的重要媒介。这本书的叙述方式非常引人入胜,它没有使用那种生硬的学术语调,而是像一位资深的策展人,用丰富的史料、精彩的案例,将台湾现代书籍设计的发展历程娓娓道来。我尤其欣赏书中对每一个设计案例的深入挖掘,不仅仅是展示精美的图片,更重要的是解读了设计背后的时代背景、文化思潮以及创作者的意图。这让我能够更深刻地理解,为什么在那个特定的时期,会出现那样的设计风格,以及这些设计是如何影响了当时的社会和读者的。书中的一些老照片和手稿,更是让人仿佛置身于那个充满活力的创作年代,感受到了设计师们的热情和才华。这本书让我重新审视了书籍的价值,它不仅仅是文字的载体,更是一件融合了艺术、技术和文化精神的艺术品。

评分拿到《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》这本书,我第一感觉就是它很有分量,无论是从纸张的质感还是整体的设计感上,都透着一股沉甸甸的诚意。我特别喜欢它那种“沉浸式”的阅读体验,仿佛打开的不是一本书,而是一扇通往历史深处的大门。书中的叙述方式很有意思,不是那种枯燥的学术论文,而是像一位老朋友在娓娓道来,用生动的故事和细腻的笔触,将我带入台湾书籍设计的黄金时代。我印象最深刻的是书中对于一些经典书籍设计案例的剖析,不仅仅停留在“好看”的层面,而是深入探讨了设计背后的理念、创作者的巧思,以及这些设计如何与当时的社会思潮、出版市场产生共鸣。我甚至能想象到,在那个资讯相对不发达的年代,一本精心设计的书,对于读者来说,不仅仅是知识的获取,更是一种精神上的享受和艺术上的启迪。书中的一些插画和照片,也为我打开了新的视角,让我看到了那些曾经叱咤风云的设计师们的工作场景,以及他们是如何在有限的资源下,创造出无限的可能。这本书让我意识到,原来书籍装帧不仅仅是一门技术,更是一种充满情感和智慧的表达方式。

评分这本书我之前偶然在书店看到,书名《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》,光是这个名字就足够吸引人了。我一直对台湾的文化和艺术发展很感兴趣,尤其是那些能反映时代变迁和社会风貌的东西。书籍装帧,作为一种视觉艺术和文化载体,我觉得它承载的信息量一定很丰富。光是想想“誕生”这个词,就觉得这本书可能在追溯一个重要的文化脉络,从零开始,一点点勾勒出台湾现代书籍设计是如何一步步成形的。我好奇这本书会不会介绍一些早期从事书籍设计的先驱人物,他们是如何在那个时代背景下,受到怎样的启发,又如何突破限制,创造出具有台湾特色的书籍设计风格的。这中间肯定充满了故事,也许有艰难的探索,也许有灵感的闪现。而且,“台灣現代書籍設計”这个概念本身就很引人遐想,它不同于中国大陆的设计,也不同于日本的设计,一定有其独特的在地性和时代烙印。我猜想书中可能会有大量的图片,毕竟是关于设计,没有图怎么行?那些老旧的书籍封面、内页排版,一定充满了复古的美感,也能让我直观地感受到设计的演变。我对这本书的期待,不仅仅是了解设计本身,更是希望通过设计来窥探那个时代的台湾社会、文化、思想的流转。

评分帮朋友买的,听说还不错,蛮喜欢的

评分又快又好,台版书价格还算公道

评分台湾玉山

评分在諸多文壇先賢中,尤其是那也許影響西西最深卡爾維諾,包括卡爾維諾對「輕」的主張、對敘事可能性的探索、對天真而殘酷的童話的回歸、避免讓文學陷入現實的泥沼等,都讓賀遠離了馬華文學自身的左翼文學傳統,而展現出面向世界文學的意志。如〈時間邊境〉、〈迷宮毯子〉這樣的標題是波爾赫斯式的,雖然,內容是另一回事;然而〈時間邊境〉明顯的是對阿根廷作家胡利奧?科塔薩爾〈被佔領的房子〉的改寫,或者說肌理更豐富的(波爾赫斯式的)重寫。

评分作者顯然深深著迷於時間流逝過程中必然形成的間隙,相較於〈時間邊境〉裡彷彿存活於平行宇宙的另一個我神秘的試探,〈迷宮毯子〉則苦澀得多。敘事者是幽暗記憶愁苦的守護人,作為「活在父親和母親遺留的時間裡」而負載著太多秘密的年輕女人,她迷失在自身存在的時間迷宮裡。那以不是那麼可靠的記憶形式顯現的愛、傷害與期待,夢與幻想,被具象化的喻為一種永遠織不完的毯子。猶如在捉迷藏遊戲中被遺棄的躲藏者,孤獨的在密室裡咀嚼她的寂寞。無邊無際的空洞時間,像一個填補不了破洞。也猶如那些被剪下的碎布,「它們都是剩餘的,無人需要,早已被剪除,割下,不再期待聯繫」。從這裡可以看出,賀的小說對外國文學的借鑑,是為了處理自己獨特的存在感受,在表現上也比她的先驅們更為憂鬱也更為悲傷。〈迷宮毯子〉中的毯子與櫃子、〈時間邊境〉中的房子,空間的破洞對應時間的裂隙,猶如〈日夜騷擾〉那因父親捲款而逃留下的被毀掉的家,主人公最終和她恐懼的對象同化了,而呈現出一種東歐式的陰慘色調。

评分书是好书。混账打包员,居然将发票用透明胶带直接贴在封面上!!!

评分台灣書市之現代設計,因為這本《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》的誕生,彷彿提供了寶島出版史上一頁美好書封之身世探索,這不僅是為美好的精神食糧而打造的設計史甬道,也飽含古老時光遺留人情世故的芬芳味道。

评分台湾主要是由三个板块的挤压产生,分别归属于欧亚大陆板块、冲绳板块以及菲律宾海板块。挤压作用分为两个部分。在菲律宾海板块西边,欧亚板块沉入菲律宾海板块下方,而菲律宾海板块的北边,则是菲律宾海板块沉入欧亚板块下方。挤压作用使得台湾逐渐隆起,并且在台湾东南方形成菲律宾海沟与马尼拉海沟、吕宋海槽与吕宋岛弧,以及在台湾东北方,形成琉球海沟与琉球岛弧。

评分很棒的书。很棒的书。必须买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![怪咖時代:小眾勢力崛起,愈怪愈有商機 [We Are All Weird: The Myth of Mass and the End of Compliance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16050847/rBEhWFLP7aAIAAAAAA0h8lYYaBsAAHyGgGUgbcADSIK813.jpg)

![我們從未不認識: 林宥嘉音樂小說概念書 [We've Met Before] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16061135/rBEhU1H7HSUIAAAAAAXfE87vIWsAABprgJtA1YABd8r951.jpg)

![月亮與六便士? [The Moon and Sixpence] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16065826/rBEhWFMz9S4IAAAAAAAdCd3ax7kAAKylgNsk50AAB0h238.jpg)