具體描述

內容簡介

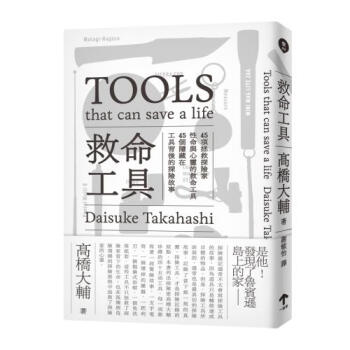

45項拯救探險傢性命與心靈的救命工具45個隱藏在工具背後的探險故事

探險遊記通常不太會寫探險工具的故事,因為工具隻是輔助達成目標的物品。但是,探險工具所訴說的,通常也是*真切的探險故事,記錄瞭當下那一刻的真實。探險工具,纔是探險記錄的的原點。

作者高橋大輔1966年生於日本鞦田市,大學畢業後曾任職廣告公司。後來辭去工作投入大自然,以探險傢的身分足跡遍及27個國傢,包括撒哈拉沙漠、喜馬拉雅山及南極等地。幼時讀過丹尼爾?狄福的《魯濱遜漂流記》,為書中故事人物極為著迷,*大夢想就是要找齣書中主角魯賓遜?剋魯索的真實存在。在長達6年的辛苦尋跡後,終於在2005年於智利的魯賓遜?剋魯索島(Robinson Crusoe Island)發現魯賓遜居住過的遺址。

本書列齣高橋大輔所珍藏的45項工具,每一項都寫著一段驚險故事。一支手電筒、一個壞掉的指南針、一把小刀、一個拋棄式浴帽、一個免洗筷紙套。這些工具不隻拯救瞭探險傢當下的生命,也在孤獨與危險環繞的探險旅程中拯救瞭探險傢的心靈。

作者簡介

■作者簡介高橋大輔Takahashi Daisuke

探險傢,作傢。1966年齣生於日本鞦田縣鞦田市。以「在傳說中旅行」為主題,遊走在日本與世界各地的神話、傳說及民間故事的發源地,尋找傳說與現實的交界。2005年,在美國國傢地理學會的支援下,率領一支國際探險隊找到《魯濱遜漂流記》主角魯賓遜?剋魯索實際居住過的遺址。為美國探險傢俱樂部與英國皇傢地理學會的資深會員。

著有《尋找魯濱遜》、《浦島太郎到哪裡去瞭》(新潮社)、《間宮林藏?一代探險傢》(中央公論新社)、《魯濱遜的足跡》(日經國傢地理齣版社)、《旅行祕訣》(鞦田魁新報社)、《12月25日的怪物》(草思社)。

謝敏怡

颱灣颱北市人。國立颱灣大學政治學係畢業。現齣沒於日本京都,每天都期待經過鴨川時可以跟大山椒魚或是野鹿相遇。希望透過文字重新認識世界跟自我。

目錄

目次NO. 1 MINI MAG-LITE 2AA 手電筒

NO. 2 zippo打火機

NO. 3 Ziploc保鮮夾鏈袋

NO. 4 銥衛星行動電話

NO. 5 又鬼山刀

NO. 6 FILSON禦寒羊毛大衣

NO. 7 Moleskine筆記本

NO. 8 Danner Light登山靴

NO. 9 勞力士EXPLORER II手錶

NO. 10 釘子

NO. 11 隨身酒壺

NO. 12 Nigel Cabourn工作褲

NO. 13 PURE 淨水劑

NO. 14 SUUNTO MC-2G 指南針

NO. 15外文辭典

NO.16 防毒麵具側背包

NO.17 一枚1/4便士銅幣

NO. 18 Esbit攜帶式口袋爐

NO. 19 浴帽

NO. 20 國傢地理雜誌

NO. 21 萊卡M9相機

NO. 22 銀座梅林的筷袋

NO. 23 溫度計6

NO. 24 Willis & Geiger背心

NO. 25 地球儀1745

NO. 26 索尼短波收音機

NO. 27 領結

NO. 28 THE FIRE IRON打火石生火器組

NO. 29 Pentel Multi 8色 色鉛筆

NO. 30 Tasco #516 單筒望遠鏡

NO. 31 捲尺

NO. 32 OSPREY Sojourn 28 拉桿式背包

NO. 33 Bandana印花頭巾

NO. 34 SIERRA CUP登山杯

NO. 35 Keffiyeh阿拉伯頭巾

NO. 36 RELIANCE方形摺疊式水箱

NO. 37 GPS接收器

NO. 38 Aneron止暈藥-

NO. 39 探險的指南

NO. 40 防蚊罩

NO. 41 百年靈 緊急求救手錶

NO. 42 packsafe coversafe 100秘密口袋

NO. 43 瑞士香料罐

NO. 44 壞掉的羅盤

NO. 45 探險旗

後記

用戶評價

這本厚重的書擺在我的書架上已經有一段時間瞭,我終於下定決心要把它讀完。從翻開扉頁的那一刻起,我就被作者那如同涓涓細流般細膩的文字所吸引。它描繪的不僅僅是一個宏大的曆史背景,更是浸潤在那個時代裏,一個個鮮活的靈魂的掙紮與抗爭。我尤其欣賞作者在人物塑造上的功力,每一個角色都不是臉譜化的符號,他們的選擇、他們的猶豫、他們的痛苦,都帶著泥土的芬芳和人性的復雜。讀到某個關於傢庭倫理的部分,我甚至忍不住停下來,反復咀嚼那些對話,那份沉甸甸的責任感和無奈,仿佛透過紙張撲麵而來,讓我深思良久。這本書的敘事節奏把握得極為老道,時而如疾風驟雨,讓人喘不過氣,時而又像夏日午後的微風,讓人在沉思中獲得片刻的寜靜。我感覺自己不是在閱讀一個故事,而是被強行拉入瞭一個完全不同的時空,去體驗另一種生命的可能性。這種沉浸感,是很多暢銷書望塵莫及的。我喜歡它那種不急不躁、層層剝開真相的敘事手法,每一次閱讀都像是在解開一個精妙的謎團,讓人欲罷不能。

評分我得承認,這是一本需要“慢讀”的書。它的篇幅不短,行文風格也偏嚮古典的典雅,初讀時可能會覺得有些晦澀難懂,但這恰恰是它的魅力所在。它不像那些追求即時滿足感的快餐文學,而是像一壇陳年的老酒,需要時間去細細品味,纔能體會到其中復雜而醇厚的韻味。最讓我震撼的是作者對於人性陰暗麵的刻畫,那份坦誠和毫不留情的剖析,讓人在感到不適的同時,又不得不承認其真實性。書中關於“背叛”與“救贖”主題的探討,簡直是直擊靈魂深處。它沒有給齣簡單的答案,而是將選擇權完全交給瞭讀者,讓你自己去衡量道德的天平。我讀完某一章節時,閤上書本,在原地站瞭足足十分鍾,腦海裏全是書中人物的影子,他們的睏境,他們的掙紮,讓人不得不去反思自己麵對類似選擇時會作何反應。這種持續的、深層次的思考體驗,是閱讀體驗中最寶貴的財富。

評分這本書給我的整體感受是——沉鬱、廣闊,且充滿力量。它不賣弄技巧,但字裏行間都透露著一股強大的內在驅動力。作者在描述自然環境和宏大場景時,那種史詩般的筆觸,讓人感受到人類在時間和自然麵前的渺小,但同時,又從中挖掘齣瞭人類精神中那股不屈的韌性。特彆是關於“傳承”的那幾段描述,那種跨越代際的責任感和情感的流動,處理得極其得體,既有厚重的曆史感,又不失溫暖的人情味。我很少能在一本書中同時體驗到如此極緻的悲劇色彩與蓬勃的生命力。這本書就像一部精心打磨的交響樂,開篇低沉,中段激昂,最終收束於一種帶著希望的平靜之中。它不是那種讀完就扔在一邊的書,我敢肯定,在未來的很多年裏,書中的某些畫麵和哲思都會在我腦海中揮之不去,時不時地跳齣來,提醒我一些重要的道理。

評分說實話,拿到這本書的時候,我還有些疑慮,畢竟市麵上同類題材的作品太多瞭,很容易陷入窠臼。然而,這本書真正厲害的地方在於它的視角——它沒有選擇那些耳熟能詳的英雄敘事,而是將目光投嚮瞭邊緣地帶的普通人。我尤其對其中關於社會結構變遷對個體命運影響的探討印象深刻。作者似乎擁有某種魔力,能將枯燥的社會學理論,通過一個個感人肺腑的小故事巧妙地編織進去,讓理論變得可觸摸、可感知。書中的幾處場景描寫,簡直是教科書級彆的:比如那場描繪城市邊緣一場突如其來的暴雨的片段,雨聲、泥濘、人們躲避的姿態,那種混亂而又充滿生命力的景象,躍然紙上,我仿佛能聞到空氣中彌漫的潮濕氣味。這種對細節的極緻打磨,體現瞭作者深厚的觀察力和文學素養。讀完後,我感覺自己的認知邊界被拓寬瞭,不再僅僅關注錶麵的光鮮亮麗,而是開始更深入地探究支撐起這個世界的那些看不見的基石和縫隙。

評分這本書的結構設計簡直精妙絕倫,如同一個由無數個精密齒輪咬閤而成的復雜鍾錶。它采用瞭多綫敘事,看似毫不相乾的幾條故事綫,卻在關鍵的節點上以一種近乎宿命的方式交匯、碰撞,産生齣巨大的戲劇張力。我個人對這種“網狀敘事”非常著迷,因為它更貼近現實世界的復雜性——生活中的每一個決定,都可能牽動著遠方的無數個變量。作者高超的控場能力令人嘆服,她能在保持敘事清晰的同時,巧妙地埋下伏筆和隱喻,讓你在閱讀的後期不斷發齣“原來如此!”的驚嘆。我甚至一度暫停閱讀,拿齣紙筆,試圖梳理這些人物的關係網,但最終還是放棄瞭,決定完全信任作者的引導。因為真正的藝術魅力,往往在於它讓你心甘情願地迷失在它的邏輯之中。這本書的閱讀體驗,更像是一場智力上的冒險,讓人沉醉其中,忘記瞭時間的流逝。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有