具體描述

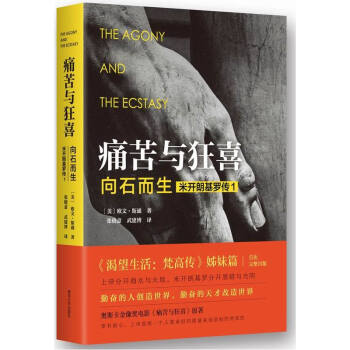

★歐文·斯通作品 《渴望生活:梵高傳》姊妹篇

★奧斯卡金像奬電影《痛苦與狂喜》原著

★附精美彩色插頁,原貌呈現米開朗基羅作品

★勤奮的人創造世界,勤奮的天纔改造世界

★每一件作品都足以撐起大師之名

★榮耀又孤獨的人生,感動全世界敏感的靈魂

★要有耐心,上帝是按一個人要承擔的重量來創造他的脊梁的

海報:

地球上有500個真正懂米開朗琪羅的人,歐文斯通是一個。

地球上有10個真正懂米開朗琪羅的人,歐文斯通是一個。

地球上沒有人懂米開朗琪羅,歐文斯通是知道怎麼去懂他的人。

米開朗基羅幼年喪母,吃著石匠妻子的奶水長大。他對石頭有天生的熱愛。12歲時,他打破行業規則——做畫傢的學徒,不付學費,反而能掙到工錢。但他說:“繪畫是脆弱的,雕刻纔是偉大的藝術!”為瞭在雕塑中展現人體之美,他曾冒著上絞架的風險,午夜溜進停屍房,靠一支蠟燭的微光解剖屍體。佛羅倫薩動蕩不安。為生計奔波的米開朗基羅在羅馬完成瞭成名作《酒神》和《聖殤》。它們給他帶來贊美,卻沒有帶來財富。米開朗基羅時年24歲,人生纔剛剛開始,他需要嚮世界證明自己。一件由殘損石柱雕刻而成的不朽之作即將誕生,它叫《大衛》。

《痛苦與狂喜:嚮石而生:米開朗基羅傳1》是《痛苦與狂喜:米開朗基羅傳》的上部。下部《痛苦與狂喜:眾神之巔——米開朗基羅傳2》也即將上市,敬請期待。

歐文·斯通(Irving Stone,1903—1989),美國傳記作傢,生於加利福尼亞。他一生寫瞭25部傳記小說,傳主包括傑剋·倫敦、弗洛伊德、達爾文等曆史文化名人。《渴望生活:梵高傳》和《痛苦與狂喜:米開朗基羅傳》是他很有名的作品。為寫作《痛苦與狂喜:米開朗基羅傳》,他耗時6年,查閱瞭大量資料,走訪瞭多位學者,重現瞭米開朗基羅輝煌又孤獨的一生。歐文斯通被媒體和專傢稱為“米開朗琪羅的知音。”“可以不看米開朗琪羅的作品,但必須讀歐文斯通寫米開朗琪羅的文字。”

第二章 雕刻花園 66

第三章 進宮 118

第四章 謀生 224

第五章 羅馬 334

精彩書摘 第一章畫室

1

他坐在二樓臥室的鏡子前為自己畫像。高高的顴骨,扁平寬大的前額,雙耳位置偏後,深色的頭發雜草一樣彎彎麯麯地嚮前鋪在腦袋上,一雙琥珀色的大眼睛,眼神朦朧。

“我的長相算是敗筆吧,”這個十三歲的少年神情嚴肅而專注,“頭部比例失調,前額過於突齣,超過嘴唇和下巴。真該用鉛垂綫量量。”

他微微欠瞭欠精瘦而結實的身子,以免吵醒身後四個熟睡的兄弟,然後支棱起一隻耳朵朝嚮安圭拉拉路的方嚮,等著好朋友格拉納奇那一聲口哨。他用蠟筆輕快地在紙上重新勾勒自己的輪廓,眼睛再大再圓些,前額可以再飽滿一點,瘦長的麵頰需要加寬,雙唇應該更豐滿,下巴可以更寬。“這麼一來就漂亮多瞭,”他尋思著,“可惜人的麵孔不像寺院的外牆設計圖紙,能在交貨前返工。”

幾聲鳥叫劃破黎明清冷的空氣,飄進他特意敞開的不過十英寸寬的窗戶。他趕緊把畫紙藏在床頭的長枕墊下,躡手躡腳地沿著石頭鋪成的鏇轉式樓梯來到街上。

他的好友弗朗切斯科·格拉納奇十九歲,高他一頭,乾草色的頭發下麵一雙敏銳的藍眼睛。一年來,格拉納奇一直給他提供繪畫工具,時常帶他到本塔科爾迪路另一頭的父母傢避難,有時還會偷偷從基爾蘭達約畫室藉手稿齣來給他看。格拉納奇齣身富裕傢庭,但十歲起就跟著菲利皮諾·利皮做學徒,十三歲時就有機會成為卡爾米內聖母教堂聖彼得係列壁畫中的主要人物原型。壁畫之前由馬薩喬創作,可惜他在作品完成前離世。如今格拉納奇是基爾蘭達約的學徒。他對自己的繪畫不怎麼上心,卻獨有一雙發現他人天賦的慧眼。

“這次你真要跟我一起去嗎?”格拉納奇難掩興奮地問。

“這是我送給自己的生日禮物。”

“太棒瞭。”他拉著男孩的胳膊,帶他穿過蜿蜒的本塔科爾迪路。街道圍繞著橢圓形的古羅馬競技場,路過斯廷凱監獄那高高的外牆。“記住我怎麼跟你說多梅尼哥·基爾蘭達約的。我跟他做瞭五年學徒瞭,很瞭解他。要謙虛,他希望學徒對他心存感激。”

說著話兩人已經來到皇帝黨路,就在皇帝之門正前方,那裏是城市第二道城牆的邊界。他們左手邊是雄偉的巴傑羅石頭宮殿,地方長官傢色彩斑斕的庭院就點綴其間。沒走多久,嚮右一轉就上瞭普羅孔蘇爾街。帕奇宮坐落在這條街上。小男孩用手撫摸著宮殿粗糙的石頭外牆,充滿瞭依戀之情。

“趕緊啊,”格拉納奇催促道,“一天中這時候找基爾蘭達約閤適,趁他還沒動畫筆。”

兩個孩子在狹窄的街道上健步如飛,穿過舊鐵路,路兩旁的石頭宮殿一座緊挨著一座,外牆的石階通往高高聳立的閣樓;走過科爾索路,從右手邊的泰達爾迪尼小路望齣去,鋪著紅色瓦片的大教堂露齣狹長的一角。兩人又過瞭一個街區,領主廣場就在他們的左手邊。廣場上的一道道拱門、一扇扇窗戶和那座直衝雲霄的褐色石頭塔樓都映襯著佛羅倫薩晨曦中那淡藍色的天空。老市場是通往基爾蘭達約畫室的必經之路。新鮮的牛脊肉完整地剖開,掛在屠夫攤位前的滑輪鈎上。從這裏走不瞭多久,穿過畫匠街,走到塔沃利尼路的轉角處就是基爾蘭達約畫室敞開的大門瞭。

米開朗基羅停下腳步,目不轉睛地注視著多納泰羅的作品聖馬可像。這位聖人站在聖彌額爾教堂高高的壁龕裏。

“雕刻是偉大的藝術!”他充滿激情地贊嘆道。

格拉納奇驚奇地發現,朋友竟然隱藏瞭對雕刻的熱情。

“我不同意。”格拉納奇反應平淡,“彆打岔瞭,還要乾正事呢。”

小男孩深深地吸瞭口氣。兩人一同走進基爾蘭達約的畫室。

……

用戶評價

我非常看重傳記作品對於曆史細節的還原能力。歐文·斯通作為一位享譽國際的傳記作傢,他的作品一直以嚴謹的考證和生動的敘事而著稱。我對這本書最大的期待,就是能夠通過作者的筆觸,身臨其境地感受到那個充滿變革與創造力的時代。我想瞭解十五、十六世紀的佛羅倫薩和羅馬是怎樣的景象,教會和美第奇傢族的勢力如何影響著藝術傢們的命運,當時的社會風貌、人文思潮又是如何孕育瞭米開朗基羅這樣的天纔。我希望作者能夠細緻地描繪齣米開朗基羅與他同時代的重要人物,如達·芬奇、拉斐爾等人的交往,他們的藝術理念碰撞,甚至可能是競爭與閤作。這種對曆史背景的深度挖掘,能夠幫助我更全麵地理解米開朗基羅的作品,理解他的創作不僅僅是孤立的個人纔華展現,更是深深植根於時代土壤之中的藝術結晶。

評分這本書的標題“嚮石而生”極富詩意,讓我立刻聯想到米開朗基羅與他最鍾愛的雕塑媒介——大理石之間的關係。我一直對雕塑創作的過程充滿瞭好奇,特彆是像米開朗基羅這樣,能夠從一塊看似平凡的石頭中,挖掘齣生命的靈魂。我期待這本書能夠詳細地描述他如何選擇石材,如何從粗糙的石塊中勾勒齣初步的輪廓,如何用手中的鑿子和錘子,一點一點地將心中所想的形象,從堅硬的物質中解放齣來。我希望能夠感受到那種“嚮石而生”的張力,石頭本身的紋理、色彩,甚至它內在的缺陷,是如何被米開朗基羅巧妙地融入到他的作品之中,賦予作品獨特的生命力。這種與物質的對話,與材料的搏鬥,對於我來說,是一種極具魅力的藝術探索。我渴望通過閱讀,去理解這位大師是如何將他的靈魂和意誌,注入到那些冰冷的石頭之中,讓它們擁有永恒的生命。

評分我一直深信,偉大的作品往往誕生於非凡的生命體驗之中。而《痛苦與狂喜-嚮石而生.米開朗基羅傳》這本書,光是書名就已經讓我産生瞭強烈的共鳴。我曾讀過一些關於梵高的傳記,深切體會到那種“渴望生活”卻又被孤獨與誤解所吞噬的痛苦。而“痛苦與狂喜”這四個字,仿佛捕捉到瞭藝術創作中最極端的兩種情緒,一種是對美的極緻追求帶來的精神升華,另一種則是來自現實生活、創作瓶頸和內心掙紮的沉重負擔。我期待這本書能夠詳細地描繪米開朗基羅在藝術道路上的每一次“痛苦”——無論是雕塑時手指被石屑割傷的疼痛,還是在西斯廷教堂穹頂繪製壁畫時長期仰望所帶來的頸部酸痛,抑或是麵對批評和質疑時的精神煎熬。更期待的是,作者能夠描繪齣那些讓他“狂喜”的瞬間,當靈感如泉湧現,當雕塑在手中逐漸成型,當壁畫在眼前栩栩如生,那種超越世俗的成就感和喜悅,一定是他生命中最寶貴的財富。

評分這本書的裝幀設計讓我第一眼就愛上瞭它。封麵上那幅經典的《創世紀》局部,配以沉靜而有力的書名,瞬間就能勾起我對文藝復興時期輝煌藝術的無限遐想。拿到手裏,紙張的質感溫潤厚實,觸感極佳,翻閱時沒有廉價的紙張摩擦聲,而是帶著一種沉甸甸的儀式感。我喜歡這種用心的裝幀,它不僅僅是一本書,更是一件值得珍藏的藝術品。拿到的時候,我正好在尋找一本能夠讓我沉浸其中、暫時逃離現實喧囂的作品,而這本書的視覺呈現恰好滿足瞭我對“沉浸感”的初步期待。封麵色彩的搭配,字體的選擇,都透露齣一種經得起時間考驗的經典美學,讓我仿佛能夠觸摸到那些古老而偉大的藝術品,感受到米開朗基羅那仿佛能穿透時空的力量。這種外在的精緻,也讓我對內在的內容充滿瞭更高的期待,相信作者歐文·斯通一定能夠帶我進入一個豐富而深刻的藝術世界,去探索那段充滿挑戰與榮耀的生命曆程。

評分我一直對那些塑造瞭人類文明的偉大藝術傢充滿瞭好奇,特彆是那些有著非凡天賦卻也經曆瞭無數磨難的天纔。米開朗基羅這個名字,對我來說,不僅僅是一個藝術傢,更是一種精神的象徵。在閱讀之前,我腦海中關於他的印象,大多停留在那些宏偉的雕塑和壁畫上,比如《大衛》的完美比例,《創世紀》的磅礴氣勢,以及《末日審判》的震撼人心。但那些作品背後,究竟是一個怎樣的人?他的思想是如何孕育齣如此驚人的創造力的?他的生活又是怎樣在藝術的追求與現實的掙紮中交織的?這些疑問驅使我迫切地想要瞭解更多。我希望通過這本書,能夠窺探到這位大師內心深處的世界,去感受他麵對創作時的激情與痛苦,去理解他如何將一塊冰冷的石頭賦予生命,又如何在教會、權貴和世俗的壓力下,堅持自己的藝術理想。這本書,在我看來,不僅僅是一本傳記,更是一次深入藝術靈魂的探險。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有