具体描述

基本信息

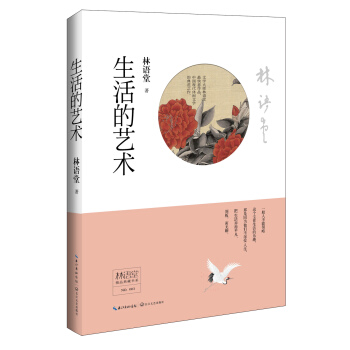

书名:林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)

定价:32.0元

作者:林语堂

出版社:长江文艺出版社

出版日期:2015-06-01

ISBN:9787535475930

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

文学大师林语堂*雅致作品,中国现代文化小品经典之作。 林语堂算得上一个生活的达人。他力挺中国文化中细腻的情感表现和精致的生活方式,向西方人道出一个可供效仿的“生活**典型”的模式。

内容提要

该书是林语堂旅美专事创作后的部书,也是继《吾国与吾民》之后再获成功的又一名作。

一本与你畅谈如何听风戏水、玩石赏月的书,一本关乎生活态度甚至生活智慧的严肃而轻松的哲理散文。林语堂从生活人性、家庭人情、旅行休闲、享受大自然、思想文化、哲学宗教等方面探讨人必须学会享受生活。听林语堂在雪茄的烟雾萦绕中谈他的思想和生活所得的经验,你会觉得是一种真正惬意的享受。

该书堪称智慧之作。所有热爱生活的人不能不读的一本书。

目录

作者介绍

林语堂(1895—1976),一代国学大师,中国首位诺贝尔文学奖被提名人。著有《吾国与吾民》《生活的艺术》《京华烟云》等,并将孔孟老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品英译推介海外,是位以英文书写扬名海外的中国作家,也是集语言学家、哲学家、文学家于一身的知名学者。

文摘

序言

自序

本书是一种私人的供状, 供认我自己的思想和生活所得的经验。我不想发表客观意见,也不想创立不朽真理。我实在瞧不起自许的客观哲学;我只想表现我个人的观点。我本想题这书的名字为“抒情哲学”, 用抒情一词说明这里面所讲的是一些私人的观念。但是这个书名似乎太美, 我不敢用, 我恐怕目标定得太高, 即难于满足读者的期望,况且我的主旨是实事求是的散文,所以用现在的书名较易维持水准, 且较自然。让我和草木为友,和土壤相亲,我便已觉得心意满足。我的灵魂很舒服地在泥土里蠕动,觉得很快乐。当一个人悠闲陶醉于土地上时,他的心灵似乎那么轻松,好像是在天堂一般。事实上,他那六尺之躯,何尝离开土壤一寸一分呢

我颇想用柏拉图的对话方式写这本书。把偶然想到的话说出来,把日常生活中有意义的琐事安插进去,这将是多么自由容易的方式。可是不知什么缘故,我并不如此做。或者是因我恐怕这种文体现在不很流行,没有人喜欢读,而一个作家总是希望自己的作品有人阅读。我所说的对话,它的形式并不是像报纸上的谈话或问答,或分成许多段落的评论;我的意思是指真真有趣的、冗长的、闲逸的谈论,一说就是几页,中间富于迂回曲折,后来在料不到的地方,突然一转,仍旧回到原来的论点,好像一个人因为要使伙伴惊奇,特意翻过一道篱笆回家去一般。我多么喜欢翻篱笆抄小路回家啊!至少会使我的同伴感觉我对于回家的道路和四周的乡野是熟识的……可是我总不敢如此做。

自序◎〇〇

我并不是在创作。我所表现的观念早由许多中西思想家再三思虑过,表现过;我从东方所借来的真理在那边都已陈旧平常了。但它们总是我的观念,它们已经变成自我的一部分。它们之所以能在我的生命里生根,是因为它们表现出一些我自己所创造出来的东西,当我次见到它们时,我即对它们出于本心的协调了。我喜欢那些思想,并不是因为表现那些思想的是什么人物。老实说,我在读书和写作时都是抄小路走的。我所引用的作家有许多是不见经传的,有些也会使中国文学教授错愕不解。我引用的当中如果有出名人物,那也不过是我在直觉的认可下接受他们的观念,而并不是震于他们的大名。我有一种习惯,爱购买隐僻无闻的便宜书和断版书,看看是否可以从这些书里发现些什么。如果文学教授们知道了我的思想来源,他们会对这么一个俗物显得骇怪。但是在灰烬里拾到一颗小珍珠,是比在珠宝店橱窗内看见一粒大珍珠更为快活。

我的思想并不怎样深刻,读过的书也不怎样广博。一个人所读的书太多,便不辨孰是孰非了。我没有读过洛克(Locke,十七世纪英国哲学家)、休姆(Hume,十八世纪苏格兰哲学家)或勃克莱(Berkeley,十七世纪爱尔兰哲学家)的著作,也没有读过大学的哲学课程。在专门技术上讲,我所应用的方法、所受的训练都是错误的,我并不读哲学而只直接拿人生当做课本,这种研究方法是不合惯例的。我的理论根据,大都是从下面所说这些人物方面而来:老妈子黄妈,她具有中国女教的一切良好思想;一个随口骂人的苏州船娘;一个上海的电车售票员;厨子的妻子;动物园中的一只小狮子;纽约中央公园里的一只松鼠;一个发过一句妙论的轮船上管事;一个在某报天文栏内写文章的记者(已亡故十多年了);箱子里所收藏的新闻纸;以及任何一个不毁灭我们人生好奇意识的作家,或任何一个不毁灭他自己人

生好奇意识的作家……诸如此类,不胜枚举。

我没有受过学院式的哲学训练,所以倒反而不怕写一本哲学书。观察一切也似乎比较清楚,比较便当,这在正统哲学家看来,不知是不是可算一种补偿。我知道有人会说我所用的字句太过于浅俗,说我写得太容易了解,说我太不谨慎,说我在哲学的尊座前说话不低声下气,走路不步伐整齐,态度不惶恐战兢。现代哲学家所缺乏的似乎是勇气。但我始终徘徊于哲学境界的外面。这倒给我勇气,使我可以根据自己的直觉下判断,思索出自己的观念,创立自己独特的见解,以一种孩子气的厚脸皮,在大庭广众之间把它们直供出来;并且确知在世界另一角落里必有和我同感的人,会表示默契。用这种方法树立观念的人,会常常在惊奇中发现另外一个作家也曾说过相同的话,或有过相同的感觉,其差别只不过是它的表现方法有难易或雅俗之分而已。如此,他便有了一个古代作家替他做证人;他们在精神上成为的朋友。

所以我对于这些作家,尤其是对于我精神上的中国朋友,应该表示感谢。当我写这本书时,有一群和蔼可亲的天才和我合作;我希望我们互相亲热。在真实的意义上说来,这些灵魂是与我同在的,我们之间的精神上的相通,即我所认为是惟一真实的相通方式——两个时代不同的人有着同样的思想,具有着同样的感觉,彼此之间完全了解。我写这书的时候,他们藉着贡献和忠告,给我以特殊的帮助,第八世纪的白居易,第十一世纪的苏东坡,以及十六、十七两世纪那许多独出心裁的人物——浪漫潇洒,富于口才的屠赤水;嬉笑诙谐,心得的袁中郎;多口好奇,独特的李卓吾;感觉敏锐,通晓世故的张潮;耽于逸乐的李笠翁;乐观风趣的老快乐主义者袁子才;谈笑风生,热情充溢的金圣叹——这些都是脱略形骸不拘小节的人,这些人因为胸蕴太多的独特见解,对事物具有太深的情感,因此不能得到正统派批评家的称许;这些人太好了,所以不能循规蹈矩,因为太有道德了,所以在儒家看来便是不“好”的。这些精选出来的同志人数不多,因此使我享受到更宝贵、更诚挚的快乐。这些人物也许有几个在本书内不曾述及,可是他们的精神确是同在这部著作里边的。我想他们在中国总有一天会占到重要的地位,那不过是时间问题而已……还有一些人物,虽然比较的晦暗无闻,但是他们恰当的言论也是我所欢迎的,因为他们将我的意见表示得那么好。我称他们为中国的爱弥尔(Amiel,瑞士作家,一八二一年至一八八一年)——他们说的话并不多,但说得总是那么近情,我佩服他们的晓事。此外更有中外古今的不朽哲人,他们好像是人物的无名祖宗一般,在心灵感动的当儿,在不知不觉之间说出一些至理名言;后还有一些更的人物;我不当他们作我精神上的同志,而当他们是我的先生,他们那清朗的理解是那么入情入理,又那么超凡入圣,他们的智慧已成自然,因此表现出来很容易,丝毫不用费力。庄子和陶渊明就是这么一类人物,他们的精神简朴纯正,非渺小的人所能望其项背。在本书里,我有时加以相当声明,让他们直接对读者讲话;有时则竟代他们说话,虽然表面上好像是我自己的话一般。我和他们的友谊维持得越久,我的思想也就越受他们的影响,我在他们的熏陶下,我的思想就倾向于通俗不拘礼节,无从捉摸,无影无形的类型;正如做父亲的对施予良好的家教所产生的影响一样。我也想以一个现代人的立场说话,而不仅以中国人的立场说话为满足,我不想仅仅替古人做一个虔诚的移译者,而要把我自己所吸收到我现代脑筋里的东西表现出来。这种方法当然有缺点,但是从大体上说来,确能使这工作比较诚实一些。因此,一切取舍都是根据于我个人的见解。在这本书里我不想把一个诗人或哲学家的思想全盘托出来;假如想要根据本书里所举的少许例证去批判他们的全体,那是不可能的。所以当我结束这篇自序时,必须照例地说,本书如有优点的话,大部分应该归功于我的合作者,至于一切错误、缺点和不正确的见解,当由我自己完全负责。

我要向华尔虚先生和夫人(Mrand MrsWalsh)致谢,,谢谢他们鼓励我写作本书的念头;第二,谢谢他们坦白有益的批评。我也得感谢韦特先生(MrHugh Wade)帮助我做本书的付印和校对工作,感谢佩弗女士(Miss Lillian Peffer)代我完成书后的索引。

醒觉

三◎以放浪者为理想的人

二◎一个准科学公式

一◎人生之研究

一

人生之研究

在下面的文章里我不过是表现中国人的观点。我只表现一种中国优越聪慧的哲人们所见到而在他们的文字中发挥过的人生观和事物观。我知道这是一种闲适哲学,是在异于现今时代里的闲适生活中所产生。我总觉得这种人生观是真实的。人类心性既然相同,则在这个国家里能感动人的东西,自然也会感动别的国家的人类。我将要表现中国诗人和学者们的人生观,这种人生观是经过他们的常识和他们的诗意情绪而估定的。我想显示一些异教徒世界的美,显示一个明知此生有涯,但是短短的生命未始没有它的尊严的民族所看到的人生悲哀、美丽、恐惧和喜乐。

中国的哲学家是睁着一只眼做梦的人,是一个用爱和讥评心理来观察人生的人,是一个自私主义和仁爱的宽容心混合起来的人,是一个有时从梦中醒来,有时又睡了过去,在梦中比在醒时更觉得富有生气,因而在他清醒时的生活中也含着梦意的人。他把一只眼睁着,一只眼闭着,看透了他四周所发生的事物和他自己的徒劳,而不过仅仅保留着充分的现实感去走完人生应走的道路。因此,他并没有虚幻的憧憬,所以无所谓醒悟;他从来没有怀着过度的奢望,所以无所谓失望。他的精神就是如此得了解放。

观测了中国的文学和哲学之后,我得到一个结论:中国文化的高理想人物,是一个对人生有一种建于明慧悟性上的达观者。这种达观产生宽宏的怀抱,能使人带着温和的讥评心理度过一生,丢开功名利禄,乐天知命地过生活。这种达观也产生了自由意识,不羁的爱好,傲骨和漠然的态度。一个人有了这种自由的意识及淡漠的态度,才能深切热烈地享受快乐的人生。

一人生之研究◎〇〇

我不用说我的哲学思想是否适用于西方人。我们要了解西方人的生活,就得用西方的眼光,用他们自己的性情,他们自己的物质观念,和他们自己的头脑去观察。无疑美国人能忍受中国人所不能忍受的事物,同样中国人也能忍受美国人所不能忍受的事物。我们生下来就不同样,这已有显著的区别。然而这也不过是比较的看法。我相信在美国的繁忙生活中,他们也有一种企望,想躺在一片绿草地上,在美丽的树阴下什么事也不做,只想悠闲自在地去享受一个下午。“醒转来生活吧”(Wake up and live)这种普遍的呼声,在我看来很足以证明有一部分美国人宁愿过梦中的光阴,但是美国人终还不至于那么颓丧。问题只是他对这种闲适生活,要想享受的多少之间和他要怎样使这种生活实现而已。也许美国人只是在这个忙碌的世界上,对于“闲荡”一词有些感到惭愧;可是我确切知道,一如知道他们也是动物一样,他们有时也喜欢松松肌肉,在沙滩上伸伸懒腰,或是静静地躺着,把一条腿舒服地跷起来,把手臂搁在头下当枕头。如果这样,便跟颜回差不多;颜回也有这种美德,孔子在众弟子中,也器重他。我希望看到的,就是他能对这件事抱诚实的态度;譬如他喜欢这件事,便应向全世界实说他喜欢这件事;应在他闲逸自适地躺在沙滩上,而不是在办公室里时,他的灵魂喊着:“人生真美妙啊!”

所以现在我们将要看到中国整个民族思想所理解的那种哲学和生活艺术。我认为不论是在好的或坏的方面,世界上没有一样东西是如它想像的。因为我们在这里看见一种完全不同的思想典型,由这种思想典型产生了一种簇新的人生观念,任何一个民族的文化都是他的思想产物,这话绝无疑义。中国民族思想在种族性上和西方文化是那么不同,在历史上又和西方文化那么隔离着;因此我们自然能从这种地方,找到一些人生问题的新答案,或者好一些,找到一些探讨人生问题的新方法。或者更好些,找到一些人生问题的新论据。我们要知道这种思想的美点和缺点,至少可以由它过去的历史看出来。它有光辉灿烂的艺术,也有微不足道的科学,有博大的常识,也有幼稚的逻辑,有精雅温柔的关于人生的闲谈,却没有学者风味的哲学。很多人本来都知道中国人的思想非常实际而精明,爱好中国艺术的人也都知道中国人的思想是极灵敏的;一部分的人则承认中国人的思想也是富有诗意和哲理的。至少大家都知道中国人善于利用哲理的眼光去观察事物,这比之中国有的哲学或有几个大哲学家的那种说法,更有意义。一个民族产生过几个大哲学家没什么稀罕,但一个民族能以哲理的眼光去观察事物,那是难能可贵的。无论怎样,中国这个民族显然是比较富于哲理性,而少实效性,假如不是这样的话,一个民族经过了四千年专讲效率生活的高血压,那是早已不能继续生存了。四千年专重效能的生活能毁灭任何一个民族。一个重要的结果就是:在西方狂人太多了,只好把他们关在疯人院里;而在中国狂人太罕有了,所以崇拜他们;凡具有中国文学知识的人,都会证实这一句话。我所要说明的就在乎此。是的,中国有一种轻逸的,一种近乎愉快的哲学,他们的哲学气质,可以在他们那种智慧而快乐的生活哲学里找到好的论据。

二

一个准科学公式

用户评价

最近入手了一本《林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)》,说实话,一开始被它的书名和精装的质感吸引住了。拿到手的时候,沉甸甸的分量,纸张的光泽,还有那古朴的书名设计,都有一种仪式感。我一直对林语堂先生的文章心向往之,觉得他身上有一种难得的闲适和智慧,是现代人极度缺乏的。这本书的装帧确实对得起“精品典藏”这个名号,无论是放在书架上还是作为一份礼物,都显得相当有品位。封面上的设计,以及书脊上的烫金字体,都透露出一种低调的奢华,不是那种张扬的华丽,而是经得起时间考验的经典。翻开书页,那厚实的纸张带来的触感,还有油墨的清香,都是一种享受。总觉得,好的书籍,光是触觉和嗅觉就能带来一种愉悦,这本身就是一种生活的艺术的体现。我还没有深入阅读,但仅凭这精美的外观,就已经让我对即将展开的精神之旅充满了期待。那种静下心来,捧着一本好书,细细品读的感觉,在如今快节奏的生活中,简直是一种奢侈,而这本书的出现,似乎正是为此而准备。

评分最近我收到了这本《林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)》,拿到手的第一感觉就是惊艳。它的包装非常考究,触感温润的封面,搭配着沉甸甸的质感,仿佛握住的是一件珍贵的古董。书的装帧设计非常大气,那种低调的奢华感扑面而来,一点也不落俗套。我一直很喜欢林语堂先生的文字,总觉得里面藏着一种看透世事的淡然和对生活的热爱,而这本书的精装版本,更是将这种感觉具象化了。它不仅仅是一本书,更像是一个小小的艺术品,摆在书桌上,都能增添不少格调。我还没有来得及深入阅读,但光是翻阅,那种纸张的触感,印刷的精美,都让我觉得非常值得。我想,对于一个真正热爱读书的人来说,一本好的书,从封面到内页,都应该是一次视觉和触觉的享受。这本书无疑做到了这一点,它让我在拿到手的那一刻,就对即将到来的阅读体验充满了无限的期待。

评分对于《林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)》这本书,我首先要赞叹的是它的整体呈现。拿到手中,你会立刻感受到它的分量和质感,这种精装版的书籍,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。封面设计别致,细节之处都透露出一种用心,触感也非常舒适,拿在手里有一种踏实的感觉。我一直觉得,一本好书,它的“颜值”同样重要,因为它会影响你的阅读心情。这本书无疑是“高颜值”的代表,它不仅仅是一本书,更像是一件摆在家中可以细细品味的艺术品。我已经迫不及待地想去翻阅它,去感受林语堂先生文字的魅力,但即便是在尚未阅读之前,仅仅是拥有它,就已经是一种享受。这种对书籍本身的珍视,也让我更加期待它所承载的内容,相信它一定能带给我不同于以往的阅读体验。

评分拿到这本书,首先映入眼帘的就是它那沉甸甸的分量和精致的装帧。我一直认为,一本真正的好书,从外在的质感就能感受到它内蕴的厚重。这本《林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)》就完美地诠释了这一点。触感极佳的封面,搭配考究的字体设计,无不散发着一种典雅的气息。翻开书页,纸张的厚度、柔韧度都恰到好处,印刷清晰,墨色浓郁,读起来不会感到刺眼,反而能带来一种舒适的视觉体验。我平时是一个很注重书籍收藏的人,尤其喜欢这种经过精心打磨的、具有收藏价值的书籍。这本书无论是放在书架上作为一件装饰品,还是在闲暇时光捧在手中阅读,都能给人带来一种美的享受。这种由内而外散发出的品质感,让我觉得它不仅仅是一本书,更是一件值得珍藏的艺术品。对于我这样一个追求生活品质的人来说,拥有这样一本外观出众、内涵深厚的书籍,无疑是一种莫大的满足。

评分这本《林语堂精品典藏:生活的艺术(精装)》给我留下最深刻印象的,莫过于其精致的包装和厚重的质感。拿到手的时候,那种沉甸甸的感觉,配合着封面温润的触感,立刻就让人觉得这是一本有分量的书,绝非泛泛之辈。书的整体设计风格是那种内敛而又不失雅致的,无论放在书架的哪个角落,都能显得非常出挑,但又不会过于张扬,恰到好处地展现出一种大家风范。我个人非常喜欢这种精装版的书籍,因为它们不仅能够更好地保护书的内容,更能在视觉和触觉上带来一种非凡的体验。我至今还未开始阅读,但仅凭这精美的外观,我已经对它充满了好奇和期待。我相信,一本在外观上如此用心打磨的书,其内在的内容也必然是同样精彩的,它就像是一份精心准备的礼物,等待我去慢慢揭开它的面纱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有