具体描述

基本信息

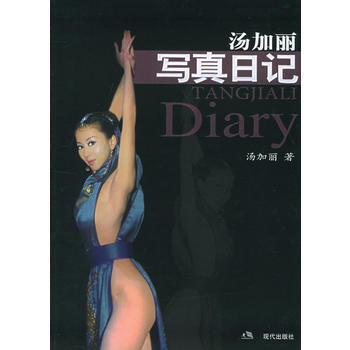

书名:汤加丽写真日记

定价:28.00元

作者:汤加丽

出版社:现代出版社

出版日期:2005-11-01

ISBN:9787801886118

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.422kg

编辑推荐

内容提要

二00五年夏秋之季,舞蹈演员汤加丽前往美丽的枫叶之国,完成其在加拿大的舞剧巡演。整整三个月的时间,她都沉浸在自己所钟爱的舞蹈中。那个名为《魅》的舞剧,为她圆了在舞台中央忘情飞翔的夙愿。

而在现实生活里,却又正如可以把思想和感觉回归到地面。她终于有了大段的时间归自己支配,于是,她以日记的形式梳理着自己有些散乱的思维,静下心来,对此前几年发生的是是非非做了一次深刻的反思。在这近百篇日记里,她次完整地披露了所谓“写真”事件的前因后果,以及一个普普通通的弱女子所经历的惊涛骇浪,读来令人震撼!

同时,日记还抒发了其在国外生活和工作的真实经历,讲述了她与媒体的爱恨情仇,披露了她去看心理医生的细节,透露了她第三本写真集的脉络以及加拿大的风土人情等等。

汤加丽虽为舞蹈演员,却有着隽永、简练的语言水准。,她用特别有感染力的笔法,使读者感同身受,如临其境……

目录

被凤凰卫视吓着了

做了回新闻主播

对南京媒体既爱又怕

往事不堪回首

到心理诊所“看病”

飞到红枫叶的故乡

张皇逃离温哥华大剧院

闲逛异国街头

自己专用的化妆间

献“魅”不避性感

遭遇“隐私窗对窗”

“出演”的无聊结局

试演大获成功

告诉自己别紧张

“忍痛”采购

温城的年流游戏

我被当成“重磅炸弹”

被迫当原告

忙碌的罗氏夫妇

如何走入了《还球3》

利用《还球3》炒作了实情

付出再大价值也不后悔

操作有度,“炒作”何妨

渴望跳出文化

回头率百分之九十以上

首演前的准备让人窒息

肺腑之言赢得掌声

想买瓶啤酒也得开车

Englkish海湾上的悲情

为何不愿移民

差点赢了六十万元

漂亮的台湾小妹妹

一个西红柿要卖十多元人民币

漂亮的裙子总也穿不上

医学教材想用我的人体图片

走还不走,这是一个问题

天鹅在街上散步

真正的和谐

《魅》剧服装,魅而不媚

次披露出版《写真》的实情

不需要点菜的中餐馆

小孩子只会说“同志们辛苦了!”

玩笑话促成了第二本“写真”

为了钱,是不是一定卑鄙无耻

清洁工莫妮卡

流浪汉也敬业

要不要再出第三本“写真”

酒店里没空调

到底下了再拍的决心

……

后记

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书,说实话,刚拿到手的时候我还有点犹豫。封面设计得挺现代,但书名和作者信息给我的第一印象是那种比较小众的纪实文学,心想,这次可能要挑战一下自己的阅读习惯了。翻开第一页,就被那种扑面而来的真实感给抓住了。它不是那种刻意雕琢的华丽辞藻堆砌,而是像一位老友在跟你絮絮叨叨地分享生活中的点滴。作者的笔触非常细腻,对于日常场景的捕捉尤其到位,比如清晨厨房里阳光斜射进来的角度,或者是在某个拥挤的街角听到的那段突然中断的旋律,这些细节的堆叠,构建起了一种强大的共鸣场。我常常在阅读时,会不自觉地在脑海中回溯自己的相似经历,那种感觉很奇妙,仿佛这本书成了我个人记忆的某种延伸或者注脚。整本书的节奏把握得也很好,时而舒缓如散文诗,时而又因为某个突如其来的事件而变得紧凑有力,读起来一点都不觉得拖沓。尤其是一些关于内心挣扎和自我和解的部分,处理得极其克制又到位,没有大喊大叫的煽情,只有一种沉淀后的豁然开朗,这才是真正打动人的地方。

评分从装帧设计和排版来看,这本书的出版方显然是下了不少功夫的。纸张的选择非常讲究,拿在手上有一种温暖的、略带粗粝的质感,这与内容本身的“亲密性”形成了一种奇妙的呼应。内页的字体设计和行距设置,都明显偏向于提供一个舒适的阅读体验,长时间沉浸其中也不会让人感到视觉疲劳。但更值得称道的是,这本书的“声音”。虽然我是在阅读文字,但我仿佛能“听见”作者在字里行间所表达的那些细微的语气变化。她似乎并不急于将自己的观点强加于人,而是像一个诚实的记录者,将自己观察到的世界原原本本地呈现出来,然后让读者自己去填补那些未言明的空白。这对我来说,是一种极大的阅读自由。相比于那些恨不得把所有哲理都嚼碎了喂给读者的作品,这种“开放式”的交流方式,无疑更具挑战性,也更有回味价值。每次合上书本,总感觉自己刚刚完成了一次深呼吸,心境被梳理得更为清晰和平静。

评分坦白讲,这本书的阅读门槛并不低,它要求读者愿意放下对标准情节结构的依赖,去适应这种近乎意识流的、跳跃性的叙事节奏。这不适合那些寻求快速娱乐或明确主题结论的读者。但对于那些喜欢在文字中探寻人性幽微角落、热衷于对日常进行哲学化反思的人来说,它简直就是一座宝藏。作者的文字中有一种独特的“疏离感”,这种疏离并非冷漠,而是一种抽离出来审视自我的高度,使得那些看似私密的日记内容,反而获得了更强的普适性和讨论价值。我尤其欣赏其中关于“身份认同”的探讨,那些细碎的自我怀疑和确认过程,写得真实得让人心疼,却又充满力量。读完后,你会感觉自己仿佛被允许窥探了某个人内心最柔软、最不设防的角落,并因此获得了某种继续前行的勇气。它不是一本读完就丢弃的书,更像是一个可以时不时回去翻阅、每次都能发现新光芒的私密伴侣。

评分这本书对我触动最深的一点,在于它对“时间感”的模糊处理。在很多传统文学中,时间是线性的,有明确的过去、现在和未来。但在《汤加丽写真日记》里,时间似乎被压缩、折叠甚至倒置了。你可能前一页还在描述童年某个夏日的午后,后一页就跳跃到了多年后一个异国他乡的清晨,但奇怪的是,这种跳跃非但没有造成阅读的障碍,反而增强了一种宿命般的连续感。它暗示着,我们所有的经历,无论相隔多远,其实都是在同一个精神空间里相互影响、彼此缠绕的。作者对于环境和人物的描绘,也极富画面感,即便没有配图,那些场景也清晰地烙印在了脑海里——可能是某个老旧咖啡馆里木质桌面的纹理,也可能是雨后泥土散发出的独特气味。这种全方位的感官调动,使得阅读体验从一种纯粹的智力活动,升华为一种近乎沉浸式的身体体验。它让我重新审视了自己对“回忆”和“当下”的定义。

评分我得承认,我对这种侧重于“记录”而非“叙事”的作品一直抱有很高的期待,而这本《汤加丽写真日记》在很大程度上满足了我对“生活流”作品的想象。它最吸引我的地方在于其呈现的“间歇性”叙事结构。你不会感觉到一个完整、线性的大故事线在推进,更多的是一种碎片化的、时间跨度极大的瞬间捕捉。这很像我们真实的生活,充满了随机性和不可预测性。有些章节读起来像是一张张精心冲洗出来的老照片,色彩鲜明,光影对比强烈,记录了某个特定的情绪高点或低谷;而另一些则像是一段被快进的录像带,信息量爆炸,迫使读者必须放慢速度去咀嚼那些潜藏在表象之下的情绪暗流。作者在处理这些“日记体”的片段时,展现了一种高超的平衡感,知道何时该留白,何时该浓墨重彩。我特别喜欢其中几段关于“等待”的主题的探讨,那种不确定感被描绘得入木三分,让人读完后,会开始审视自己生命中那些被浪费掉的,或者说,被重塑了意义的“等待时间”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有