具体描述

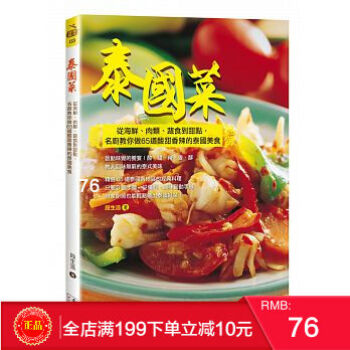

泰國菜:從海鮮、肉類、蔬食到甜點,名廚教你做65道酸甜香辣的泰國美食

- 作者:

- 出版社:

- 出版日期:2017/09/08

- 語言:繁體中文

- ISBN:9789869359191

- 叢書系列:

- 規格:平裝 / 160頁 / 18.5 x 26 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 出版地:台灣

內容簡介

啟動味覺的饗宴!

酸、甜、辣、香、酥

教人回味無窮的泰式美味

精選65道泰國各地區的經典料理

只要3個步驟,從備料、調味到動手做

自家廚房也能輕鬆做出泰國好菜!

雲城餐廳創辦名廚不藏私的美味大揭密,分享掌廚秘訣

經典的月亮蝦餅、酸辣鮮湯、清蒸檸檬魚、香辣四季豆、冬粉蝦煲……

光聽菜名就讓人垂涎心動!

本書特色

◎3步驟,不難做:1選食材、2調好味、3動手做

◎精選65道泰國料理+3道可口甜點:海鮮、肉類、蔬果、米食…應有盡有

◎食材取得不困難,詳細介紹泰國菜必備食材與香料特性

◎名廚的Tips小提醒,降低實作失敗率!

名人推薦

基於我多年從事烹飪教學的經驗,知道有些菜的秘訣是師傅們不太肯透露的,但卻正是一道菜成敗的關鍵,段生浩在講解每一道菜時從沒有一絲的猶豫,這是我對他特別欣賞的地方,我想也是讀者朋友對這本食譜喜愛的原因。──「烹飪專家」程安琪作者介紹

作者簡介

段生浩

生長在緬甸的雲南華僑,15歲到台灣讀書,畢業後在朋友的介紹下開啟了料理生涯。當時南洋風味的餐飲正在台灣風行,憑著記憶中熟悉的滋味,讓他對泰式食材的掌握與調味的運用十分得心應手,手藝很快就受到了肯定,終於開了自己的餐廳「雲城」,並將多年泰國菜的料理經驗,不藏私的分享給讀者。目錄

泰國菜必備材料

PART1 鮮蝦。Q脆好滋味

金錢蝦餅

月亮蝦餅

泰式炸蝦捲

椰汁草蝦

咖哩草蝦

甘蔗蝦

酸辣蝦湯

泰辣草蝦

酸辣生蝦

PART2 蟹貝花枝。烹出鮮口感

涼拌海鮮

酸辣海鮮湯

咖哩螃蟹

香酥軟殼蟹

辣炒花枝

酸辣炸花枝圈

酸辣扇貝

紅咖哩干貝

PART3 鮮魚。蒸煮炸烹好味美

青木瓜炸魚

清蒸檸檬魚

泰式酸辣鯧魚

三味鱸魚

香蒜石斑

青醬鱈魚

青醬香酥鱸魚

雲式砂鍋魚頭

酸辣魚片湯

PART4 蔬食豆腐。爽口好下飯

涼拌蔬菜

涼拌蕨菜

脆皮炒芥蘭

蝦醬高麗菜

炒什錦蔬菜

蝦醬空心菜

香辣四季豆

雲醬茄子

涼拌木瓜絲

鐵板豆腐

泰式蠔油豆腐

酸辣炸豆腐

涼拌皮蛋

PART5 主食。吃飽又吃巧

鳳梨炒飯

涼拌粉絲

蟹肉炒飯

泰式炒河粉

冬粉蝦煲

泰式春捲

PART6 雞肉。百變好料理

泰式咖哩雞

香茅炸雞

椰汁雞肉

辣炒雞肉

椒麻雞

泰北辣雞肉

綠咖哩雞

泰式炸雞翅

鳳梨炒雞肉

黃咖哩南瓜雞

PART7 牛肉豬肉。香嫩好口感

涼拌牛肉

泰式椰汁牛肉

綠咖哩牛肉

緬式牛小排

清燉牛肉湯

緬式咖哩牛腩煲

孜然松阪豬

打拋豬肉

沙津松阪豬

香烤泰式松阪豬肉

PART8泰繽紛?6?4甜美好食光

摩摩喳喳

泰式奶茶

椰漿紅石榴

用户评价

这本书的装帧简直是视觉上的享受,封面设计那种沉稳中又不失活泼的配色,立刻抓住了我的眼球。翻开扉页,那清晰的字体和恰到好处的留白,读起来毫不费力,让人感觉非常舒服。我特别留意了印刷质量,即便是那些色彩鲜艳的图片,也印得淋漓尽致,食物的纹理和光泽感几乎要从纸面上跳出来一样,让人食指大动。而且,纸张的质感也很有分量,不是那种一撕就烂的廉价纸张,拿在手里沉甸甸的,很有收藏的价值。很多食谱书往往在排版上很随意,但这一本看得出编辑团队的用心,逻辑结构非常清晰,即便是新手也能很快找到自己想做的菜肴分类。书脊的装订也很牢固,我平时看书比较粗鲁,经常需要压平来抄写步骤,它依然保持得很好,这一点对于经常翻阅的工具书来说太重要了。整体来说,这本书从外到内都散发着一种专业和高品质的气息,光是摆在书架上,都觉得品味提升了好几个档次。我甚至会花时间去研究那些介绍性的文字,文字的排版和插图的布局完美融合,阅读体验极佳。

评分这本书的语言风格,准确地说是翻译或原著的行文笔调,给我留下了非常深刻的印象,它既不失学术上的准确性,又充满了生活化的亲切感。作者在描述风味组合时,用的词汇非常生动且富有画面感,读起来完全没有枯燥的说明书味道,反而像是在听一位经验丰富的朋友在娓娓道来他的厨房秘诀。例如,对酸辣平衡的描述,不会简单地说“酸辣适中”,而是会描绘出那种“如同初春的雷雨,猛烈而令人振奋”的层次感。这种文学性的表达,让我在阅读食谱的同时,也享受到了文字的乐趣。这种将“技术文档”提升到“文学体验”层面的处理手法,是很多同类书籍所欠缺的。它让烹饪过程本身,变成了一种充满美感的探索,而不是机械的重复劳动。每一次翻阅,都让人对即将下厨这件事充满期待和敬意。

评分从内容广度和深度的平衡来看,这本书做得非常成功,它似乎找到了一个完美的平衡点,既能满足资深美食家的专业需求,也能吸引对异域风味初次探索的新手。我注意到,书中对食材的处理细节,比如海鲜如何去腥、肉类如何腌制才能保持鲜嫩多汁的技巧,都有详尽的图解说明,这些往往是文字描述容易含糊带过的地方。而且,它的分类逻辑也很有意思,并非简单的按主料划分,而是融入了季节性、场合性等维度,这大大拓宽了我的烹饪思路。举个例子,书中有一个“雨季限定”的小章节,专门介绍那些适合潮湿天气烹制的开胃菜,这种精细化的分类,体现了编者对读者实际生活场景的深刻洞察。可以说,它不是一本放在厨房角落吃灰的参考书,而是一本真正能够陪伴你一年四季,并且随着你的厨艺提升而不断提供新视角的“生活伙伴”。

评分我之所以对这类主题的书籍情有独钟,主要还是看重其文化深度的挖掘。这本书在介绍菜肴之余,并没有简单地停留在“怎么做”的层面,而是非常细腻地探讨了食材背后的地域特色和历史演变。比如,它对某种地方性香料的起源及其在不同菜系中的运用差异,阐述得十分到位,这远超出了我预期的“食谱”范畴,更像是一部微型的饮食人类学著作。每一次阅读,都像进行了一次跨越时空的味觉旅行。我尤其欣赏作者那种近乎严谨的考据态度,很多传统的烹饪手法,他们都追溯到了最原始的状态,并对比了现代化的改良,这为理解菜肴的精髓提供了坚实的基础。这种对文化根源的尊重和挖掘,让这本厚厚的书充满了厚重感,而不是流于表面的花架子。对于一个热衷于美食背后的故事的读者来说,这无疑是巨大的惊喜,它满足了我对“知其然,更知其所以然”的探求欲。

评分这本食谱的实用性达到了一个令人惊叹的高度,它真正考虑到了普通家庭厨房可能面临的限制。很多专业食谱动辄要求一些稀有设备或者难以寻觅的原料,让人望而却步,但这本书的编排策略显然是反其道而行之。它贴心地为那些不常见的调味料提供了可行的替代方案,并且清晰地标注了“如果使用替代品,风味会略有不同”的提示,这种坦诚和体贴非常加分。更妙的是,很多复杂的步骤都被拆解成了非常小的、易于执行的模块,每一步都有明确的时间参考和视觉指示。我尝试了其中几道菜,发现即便是第一次接触该类烹饪的我,也能准确把握火候和时机,成品的水准也足以媲美餐厅水准。这本书不仅仅是教人做菜,更像是在培养读者的烹饪直觉和自信心,这种从操作层面带来的正反馈,是其他书籍难以比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![现货正版《狗狗疾病圖解大百科》 [世茂] 港台原版 繁体 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28149403942/5b2093d0N8013d109.jpg)