具体描述

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

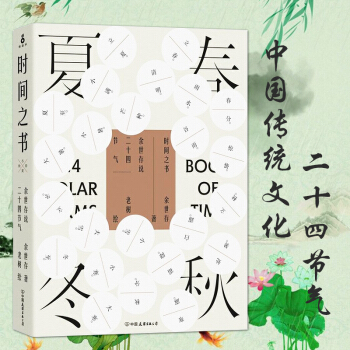

节气是中国人生存的时间和背景,生产和生活的指南。有关节气的介绍往往仅止于天文、农业、养生等专业常识,本书依托作者的研究,将节气等自然时空与置身其中的人格规定做了说明,第*次说明人在时间中的使命、义务和人格成就。作者对每一节气的介绍,都从一个侧面切入中国的历史、习俗和生存之道,对二十四节气中众多的物候以及它们在中国历史、文化上的意义,在中国人千百年间日常生活中的意义,做了精彩的介绍;又从现代人的视野出发,理性地分析了时间的功能,证实中国人将律历并称的意义,在日历变易之际,有我们生存的规律和律令。每个节气都配有老树创作的二十四节气图一幅。

"自序:行夏之时——关于二十四节气 Ⅰ

春

立春——天下雷行而育万物 1

雨水——君子以思患预防 15

惊蛰——天地盈虚,与时消息 27

春分——君子以类族辨物 41

清明——君子以议德行 53

谷雨——君子以同而异 69

夏

立夏——君子以辅相天地之宜 79

小满——君子以饮食宴乐 91

芒种——君子以非礼勿履 103

夏至——君子以自强不息 115

小暑——君子以正位凝命 129

大暑——君子以劳民劝相 141

秋

立秋——君子以作事谋始 153

处暑——君子以慎辨物居方 165

白露——君子以常习德教 177

秋分——君子遁世无闷 189

寒露——君子以矫枉过正 199

霜降——君子以反身修德 209

冬

立冬——君子以俭德避难 219

小雪——君子以自昭明德 231

大雪——君子以寒江独钓 243

冬至——君子以见天地之心 255

小寒——君子以经纶 271

大寒——君子以修省 285"

" 余世存,诗人、学者,毕业于北京大学中文系。湖北随州人,现居北京。做过中学教师、报社编辑、公务员、志愿者。曾任《战略与管理》执行主编,《科学时报》助理总编辑。主持过十年之久的“当代汉语贡献奖”。当代*重要的思想者之一,被称为“当代中国*富有思想冲击力、*具有历史使命感和知识分子气质的思想者之一”。已出版的主要作品:《立人三部曲》《非常道:1840—1999年的中国话语》《老子传》《人间世:我们时代的精神状况》《家世》《大时间:重新发现易经》《东方圣典》(主编)等。

老树,画家、学者,本名刘树勇,中央财经大学文化与传媒学院教授,艺术系主任。"

"立春:天下雷行而育万物

立春是我们中国农历二十四节气中的第*个节气,从天文学上说,这是太阳到达黄经315度时的时空。从一个太阳年历法的角度看,似乎应该把冬至即太阳到达南回归线的时间当作*后一个节气,此后的节气即小寒则为第*个节气。从太阴年历法的角度看,立春作为节气之首也是无可无不可的,虽然立春多在朔日前后。而从农历年的角度,立春并不是新年的开始,真正的新年开始就是大年初一。但中国人这样确定了历法,跟中国人对天地人演进的观察思考之细密有关。

以子丑寅卯的阶段划分,中国人知道,天地人生有一种接力演进的秩序。即天开于子,地辟于丑,人生于寅。在第*阶段,天出现了。大地的开辟要滞后一个阶段,生物界中人的醒悟活动更要滞后一些。这些阶段性的次第现象,无论是子时丑时寅时,还是子月丑月寅月,都描述了又规定了对象。人在寅时之前*好的*应该做的事就是休息,因为那是天地开辟的时间,人只有休息好了,才能登上一天的舞台。人在农耕生活中,也是到了寅月就得醒过神,得安排考虑一年的事务。这就是一年之计在于春。立春多在寅月。所谓的数字阴历,一月二月中的一月,其实就是寅月。

中国人为此用了极为高大上的名称称道这一个月,正月。正者,止于一。蒙以养正,启蒙之义即在于知止知一。春秋时代的史官多有写这样的话,王正月。这是把一年之初的时间历法上升到王权的高度,只有圣王才能确立真正的时间,只有圣王才能颁布“正朔”,才能给予春天:春天来了,时间开始了。《月令》中说:“立春,正月节。立,建始也。五行之气,往者过,来者续。于此而春木之气始至,故谓之立也。立夏、秋、冬同。”

立春是二十四节气之首,中国古代民间都是在“立春”这一天过节,相当于现代的“春节”,而农历正月初一称为“元旦”。公元1911年,孙中山领导的辛亥革命,推翻了满清的统治,建立了中华民国。各省都督代表在南京开会,决定使用公历,把农历的正月初一叫作“春节”,把公历的1月1日叫作“元旦”。到孙中山于1912年1月初在南京就任临时大总统时,为了“行夏正,所以顺农时,从西历,所以便统计”,定农历正月初一为春节,改公历1月1日称为岁首“新年”,仍称“元旦”。

“阳和起蛰,品物皆春。”太阳沿周天划过,到此之际算是有了决定性的转折。或者说,太阳从南回归线向北回归线一天天地返归,到第45天左右的时候,漫长的冬天及其阴冷寒气终于消失了。生活在北半球的人们,此时感受到了温暖的气息。春天开始了。在气候学中,春季是指候(5天为一候)平均气温10℃至22℃的时段。

立春节气,东亚大陆南支西风急流开始减弱,隆冬气候宣告结束。但北支西风急流强度和位置基本没有变化,蒙古冷高压和阿留申低压仍然比较强大,大风降温仍是盛行的主要天气,在强冷空气影响的间隙期,偏南风频数增加,并伴有明显的气温回升过程。虽然有“倒春寒”一类的恶劣天气,但立春意味着气温、日照、降雨开始趋于上升、增多。

春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。春,chun,会意。甲骨文字形,从艹(木),草木春时生长;中间是“屯”(zhun)字,似草木破土而出,土上臃肿部分,即刚破土的胚芽形,表示春季万木生长;下面是“日”字,意味着太阳提供了生长的能量。北半球的春天意味着北半球受到越来越多的太阳光直射,气温开始升高。随着冰雪消融,河流水位上涨。春季植物开始发芽生长,许多鲜花开放。冬眠的动物苏醒,许多以卵过冬的动物孵化,候鸟从南方飞回北方。许多动物在这段时间里发情,因此中国也将春季称为“万物复苏”的季节。春季气温和生物界的变化对人的心理和生理也有影响。这其中仍有中国先哲观察到的,“地辟于丑,人生于寅”的道理。

植物萌芽生长、动物繁殖、农夫下地播种。中国古人把“历史”叫作“春秋”,因为庄稼春生秋熟,春生相当于历史之因,秋熟相当于历史之果,春来秋去的循环就是时间,而时间的循环就是历史。

但即使在北半球,时空仍有次第,如东亚大陆的中国把立春当作春季的开始(2月2日至5日之间),把立夏当作春季的结束(5月5日至7日之间)。在欧美,春季从中国农历的春分开始,到中国农历的夏至结束(比中国人的春天要滞后一个半月左右)。在爱尔兰,2月、3月和4月被定为春季。在南半球,一般9月、10月和11月被定为春季。

中国人对春天的观察有千万年的历史。作为传统节日,中国自官方到民间都极为重视立春,立春之日迎春已有三千多年历史。据文献记载,周朝迎接“立春”的仪式,大致如下:立春前三日,天子开始斋戒,到了立春日,亲率三公九卿诸侯大夫,到东方八里之郊迎春,祈求丰收。回来之后,要赏赐群臣,布德令以施惠兆民。这种活动影响到庶民,使之成为后来世世代代的全民的迎春活动。宋代的《梦粱录》中记载,“立春日,宰臣以下,入朝称贺。”清人的《燕京岁时记》中记载:“立春先一日,顺天府官员,在东直门外一里春场迎春。立春日,礼部呈进春山宝座,顺天府呈进春牛图,礼毕回署,引春牛而击之,曰打春。”

古代传说则谓,立春快到来的时候,县官会带着本地的知名人士去土地里挖一个坑,然后把羽毛等轻物质放在坑里,等到了某个时辰,坑里的羽毛会从坑里飘上来,这个时刻就是立春时辰,开始放鞭炮庆祝,预祝明年风调雨顺、五谷丰登。这一传说跟中国传统音乐有密切的关联,中国传统音乐的“律吕”或“乐律”就是用来协调阴阳、校定音律的一种设备,现代音乐上叫定音管。中国的先民用竹子制成十二根竹管,与十二个月份相对应,奇数的六根称“律”,偶数的六根称“吕”,奇数表示阳,偶数表示阴。按长短次序将竹管排列好,插到土里面。竹管是空的,竹管中储存用芦苇烧成的灰。以此来候地气,到了冬至的时候,一阳出。阳气一生,第*根九寸长、叫黄钟的管子里有气冲出,竹管里的芦灰也飞出来,并发出一种“嗡”的声音。这种声音就叫黄钟,这个时间就是子,节气就是冬至。用这种声音来定调就相当于现代音乐的C调;同时可以定时间,来调物候的变化,所以叫作“律吕调阳”。而立春之际声音则为“大蔟”,在宫商角徵羽五音中,又称角音。春声即为号角之音。“闻角声,则使人恻隐而好仁。”角声是春天的声音。

立春之日,敏感的人可以察觉,太阳出来时较之冬天的太阳不太一样了,此时阳气充足,吹面不寒,阴冷之态消失。人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。“立春一日,百草回芽。”农谚提醒人们,“立春雨水到,早起晚睡觉。”大春备耕也开始了。虽然如此,大陆中国的很多地方,仍然是“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”。

冬去春来,这不仅是天地间的物象,也是人心的理路。人们爱寻觅春的消息:那柳条上探出头来的芽苞,“嫩于金色软于丝”;那泥土中跃跃欲出的小草,等待“春风吹又生”;而为着夺取新丰收在田野中辛勤劳动的人们,“立春一年端,种地早盘算。”

立春时节的物候是,一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。说的是东风送暖,大地开始解冻;立春五日后,蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒,也可以说冬眠的动物开始活动了;再过五日,河里的冰开始融化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全融化的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。

立春三候中,东风是中国人理解的八风之一,即四时(春夏秋冬)八节(立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至)之风。“八节之风谓之八风。立春条风至,春分明庶风至,立夏清明风至,夏至景风至,立秋凉风至,秋分闾阖风至,立冬不周风至,冬至广莫风至。”这是从时间上定义。从空间上定义,八风是四正四隅的八方空间之风,“东风叫明庶风,南风叫景风(亦名凯风),西风叫闾阖风,北风叫广莫风,东北风叫条风(又叫荣风),东南风叫清明风,西北风叫不周风,西南风叫凉风。”时空统一,东风即指春风。在八风之中,东风于中国人*为亲切,与西人雪莱写《西风颂》不一样,在中国人眼里,“东方风来满眼春”。《楚辞》:“东风飘兮神灵雨,留灵脩兮憺忘归。”杜牧也有名诗:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”

蛰虫冬眠春醒,是这些动物对冬季寒冷、食物匮乏等不良环境条件的一种适应。熊、蝙蝠、刺猬、极地松鼠、青蛙、蛇等都有冬眠习惯。冬眠动物在寒冷冬季时其体温可降低到接近环境温度(几乎到0℃),全身呈麻痹状态,在环境温度进一步降低或升高到一定程度,或其他刺激下,其体温可迅速恢复到正常水平。古人从冬眠动物中得到启示,在冬天生活,尽可能不折腾,少耗能量,“猫冬”现象就是说因天气寒冷而整天待在家里避寒,一旦天气好时人们就会到户外走走,晒晒太阳,呼吸更多新鲜空气,以适应气候的变化。在这个意义,人类跟动物在大自然的威力下表现出的生存方式大同小异,都要冬眠春醒,所谓“蛰虫始振”。

立春三候,如果届时物候没能发生,古人就会联想出很多问题。如东风不能消解冰冻,那就意味着有了号令却得不到执行。如果冬眠动物不醒来活动,那就意味着阴气冲犯了阳气。如果鱼儿不上有冰的水面,那就说明民间私藏铠甲、头盔等武备物资。

立春节气受农民欢迎,因为它给人们带来了温暖,带来了希望。有关立春的天气谚语很多。如以晴天无雨为依据的有“立春晴,雨水匀”“立春晴,一春晴”等;以雨雪为依据的有“立春雨淋淋,阴阴湿湿到清明”“打春下大雪,百日还大雨”等;以雷电为依据的有“雷打立春节,惊蛰雨不歇”“立春一声雷,一月不见天”等;以冷暖为依据的有“立春寒,一春暖”;以风力为依据的有“立春北风雨水多”“立春东风回暖早、立春西风回暖迟”等。

在大时间里,立春是在天雷无妄时空,“天下雷行,物与无妄;先王以茂对时,育万物。”当天下雷动之时,万物也就随之发展自己。人们观察到,当雷声在天边传遍,万物的精神似乎为之一震,而不妄为,像做好了某种准备,花朵、小草也生机勃勃。因此先王体会这种现象,会以勤勉应对天时天道,繁育万物,使人间欣欣向荣。现代科学证实,电闪雷鸣既是给大地活筋通络,又是在给大地施肥。春雷既是新生的号角,又是新生的肥料。中国的先哲对此一时空观象系辞,“先王以茂对时,育万物。”即人类和自然的自处相处之道在于成己成物,管理者的责任或志向在于给当代后世提供好的环境。现代人曾经任意妄为,给生息栖居的城镇钢筋水泥土化,让自己的身心处于水深火热之中,终于意识到错误,而有了改正。今天,中国很多地方的城镇都有了绿地、湿地公园建设。这是极得无妄精义的。湿地与森林、海洋并称全球三大生态系统,被誉为“地球之肾”“天然水库”和“天然物种库”。一个社会或区域共同体的发展,如果忽视绿地、湿地建设,就失去了春意,失去了生机。

可见,立春之意可谓大矣哉。中国人有数千年的迎春经验,在漫长的历史中形成了众多的习俗。除前述的打春外,还有报春、咬春一类的活动。在立春日吃春盘、春饼、春卷、春盒,吃生菜,吃萝卜,谓之“咬春”。公元767年,杜甫写过一首《立春》诗:“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉,菜传纤手送青丝。巫峡寒江那对眼,杜陵远客不胜悲。此身未知归定处,呼儿觅纸一题诗。”至于春游,人人心向往之,中国人更不陌生,人们也称为踏青,春游是诗人必咏的话题,《史记·秦始皇本纪》:“皇帝春游,览省远方。”张衡《东京赋》:“既春游以发生,启诸蛰於潜户。”陆机《日出东南隅行》:“冶容不足咏,春游良可叹!”杜甫:“三月三日气象新,长安水边多丽人。”还有孔子赞同的梦想:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

春天来了,不仅中国人无数次地呼唤、歌咏春天,全世界都对春天有一言难尽的情感,有名的《春之声》的歌词:“小鸟甜蜜地歌唱,小丘和山谷闪耀着光彩,谷音在回响。啊,春天穿着魅力的衣裳,同我们在一起,我们沐浴着明媚的阳光,忘掉了恐惧和悲伤。在这晴朗的日子里,我们奔跑,欢笑,游玩。”但只要听过一遍的人都同意,春之声的音乐远比歌词更动人。

用户评价

我最近在尝试一种更贴近自然、更注重内在感受的生活方式,所以对那些能引导我思考“根源”和“秩序”的书籍格外感兴趣。这本书给我的感觉,就像是找到了一把开启古老智慧的钥匙。它不仅仅是在罗列知识点,更像是在讲述一个宏大而精妙的生命哲学。阅读过程中,我时常会停下来,陷入沉思,回想自己过去一年里的作息、情绪和所做的选择,是否真的与天地运行的节奏保持了一致。作者的叙事方式非常平易近人,没有那种高高在上的说教感,而是像一位经验丰富的老者,娓娓道来,分享着那些祖辈们早已了然于心的生存智慧。这种娓娓道来的力量是巨大的,它不像现代信息那样快速、碎片化,而是沉淀下来,在你心底慢慢发酵、生长。每读完一个小节,我都会有种茅塞顿开的感觉,仿佛理解了自己与周遭世界更深层次的联结,那是一种久违的、踏实的安定感。

评分这本书给我的最大启发是关于“慢”的价值和“周期性”的规律。在当今这个追求即时反馈和快速迭代的时代,我们很容易丢失对“周期”的感知能力,总是急于求成,却忽略了万物生长的自然节律。这本书就像一个温柔的锚点,将我从无休止的“向前冲”中暂时拉了回来。它教会我接受“等待”的必要性,理解事物发展都有其自身的节奏,不可揠苗助长。阅读过程中,我甚至开始重新规划自己的工作和休息时间,尝试去模拟那种顺应自然变化的作息,比如在冬日来临时减少剧烈的户外活动,在春日来临时则增加行动力。这种对照和实践的过程,让我对“生命力”有了更深刻的理解,那不仅仅是个人的意志力,更是与宇宙宏大节律共振的生命状态。读完后,我感觉自己的内心好像被重新校准了一般,对未来的方向也变得更加清晰和从容。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种素雅的米白色调,配上古朴的字体,一下子就将人拉入了一种沉静而深邃的氛围之中。我记得我是在一个阳光明媚的午后,在一家安静的独立书店里偶然翻到它的。那种触摸纸张时传来的质感,厚实而不失细腻,让人爱不释手。内页的排版也十分考究,字里行间留出的空白恰到好处,丝毫没有那种堆砌文字的压迫感。每一次翻页,都像是在进行一次小小的仪式,仿佛手中捧着的不是一本普通的书,而是一件承载着岁月痕迹的器物。我特别喜欢它在插图和图表上的处理,没有使用那种流于表面的艳丽色彩,而是偏向于水墨写意的风格,与书的主题——时间与自然的流转——达到了完美的和谐统一。这种对细节的极致追求,无疑提升了阅读的体验,让“阅读”这件事本身,变成了一种对生活美学的体悟和享受。可以说,光是摆在书架上,它本身就是一道宁静的风景线,时刻提醒着我要放慢脚步,去感受那些流逝却永恒的美好。

评分与我过去读过的很多文化普及读物相比,这本书的深度和广度都显得更为扎实和醇厚。它似乎没有刻意去追求“畅销”的技巧,而是沉下心来做学问,但最终的呈现效果却是极具可读性的。我感觉作者在写作时,是站在一个非常高的文化坐标系上进行俯瞰的,他能清晰地看到不同历史时期、不同地域的习俗是如何交织、演变,最终汇聚成今天我们所理解的“中国节气文化”。这种宏观的视野,使得全书的逻辑链条异常稳固,不会让人有知识点跳跃或前后矛盾的感觉。更重要的是,它没有将传统文化浪漫化或神圣化到不接地气的程度,而是非常务实地探讨了这些古老的智慧如何指导古代社会解决实际的生存问题,比如农业生产、健康调养乃至人际关系的平衡,让人感到传统文化的力量是真实而可用的。

评分这本书的知识密度是相当惊人的,但最难得的是,它将那些看似遥远、抽象的古代历法概念,转化为了与我们日常生活息息相关的具体场景。我以前对某些节气仅停留在“知道有这么个日子”的层面,但读了这本书之后,我开始真正去观察和体验它们了。比如,关于“雨水”的描述,不再是教材上的干巴巴定义,而是能让人联想到泥土苏醒的气息、空气中弥漫的水汽,以及对即将播种的期待。再比如,书中对“立秋”后光线角度变化的细腻捕捉,让我开始留意傍晚时分那拉长的影子和微微转凉的风。这种“从书中走到生活里”的转化,是衡量一本好书价值的重要标准。它强迫你走出书房,去重新审视窗外的那一棵树、那一片云,用一种更具敬畏之心和实践精神的眼光去看待“时间”这个概念,而不是仅仅把它当成时钟上的刻度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有