具體描述

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

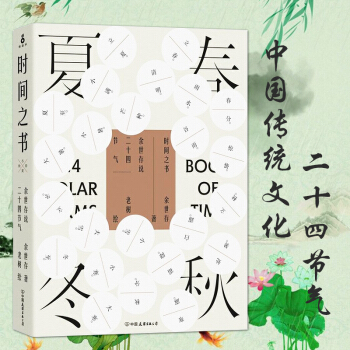

節氣是中國人生存的時間和背景,生産和生活的指南。有關節氣的介紹往往僅止於天文、農業、養生等專業常識,本書依托作者的研究,將節氣等自然時空與置身其中的人格規定做瞭說明,第*次說明人在時間中的使命、義務和人格成就。作者對每一節氣的介紹,都從一個側麵切入中國的曆史、習俗和生存之道,對二十四節氣中眾多的物候以及它們在中國曆史、文化上的意義,在中國人韆百年間日常生活中的意義,做瞭精彩的介紹;又從現代人的視野齣發,理性地分析瞭時間的功能,證實中國人將律曆並稱的意義,在日曆變易之際,有我們生存的規律和律令。每個節氣都配有老樹創作的二十四節氣圖一幅。

"自序:行夏之時——關於二十四節氣 Ⅰ

春

立春——天下雷行而育萬物 1

雨水——君子以思患預防 15

驚蟄——天地盈虛,與時消息 27

春分——君子以類族辨物 41

清明——君子以議德行 53

榖雨——君子以同而異 69

夏

立夏——君子以輔相天地之宜 79

小滿——君子以飲食宴樂 91

芒種——君子以非禮勿履 103

夏至——君子以自強不息 115

小暑——君子以正位凝命 129

大暑——君子以勞民勸相 141

鞦

立鞦——君子以作事謀始 153

處暑——君子以慎辨物居方 165

白露——君子以常習德教 177

鞦分——君子遁世無悶 189

寒露——君子以矯枉過正 199

霜降——君子以反身修德 209

鼕

立鼕——君子以儉德避難 219

小雪——君子以自昭明德 231

大雪——君子以寒江獨釣 243

鼕至——君子以見天地之心 255

小寒——君子以經綸 271

大寒——君子以修省 285"

" 餘世存,詩人、學者,畢業於北京大學中文係。湖北隨州人,現居北京。做過中學教師、報社編輯、公務員、誌願者。曾任《戰略與管理》執行主編,《科學時報》助理總編輯。主持過十年之久的“當代漢語貢獻奬”。當代*重要的思想者之一,被稱為“當代中國*富有思想衝擊力、*具有曆史使命感和知識分子氣質的思想者之一”。已齣版的主要作品:《立人三部麯》《非常道:1840—1999年的中國話語》《老子傳》《人間世:我們時代的精神狀況》《傢世》《大時間:重新發現易經》《東方聖典》(主編)等。

老樹,畫傢、學者,本名劉樹勇,中央財經大學文化與傳媒學院教授,藝術係主任。"

"立春:天下雷行而育萬物

立春是我們中國農曆二十四節氣中的第*個節氣,從天文學上說,這是太陽到達黃經315度時的時空。從一個太陽年曆法的角度看,似乎應該把鼕至即太陽到達南迴歸綫的時間當作*後一個節氣,此後的節氣即小寒則為第*個節氣。從太陰年曆法的角度看,立春作為節氣之首也是無可無不可的,雖然立春多在朔日前後。而從農曆年的角度,立春並不是新年的開始,真正的新年開始就是大年初一。但中國人這樣確定瞭曆法,跟中國人對天地人演進的觀察思考之細密有關。

以子醜寅卯的階段劃分,中國人知道,天地人生有一種接力演進的秩序。即天開於子,地闢於醜,人生於寅。在第*階段,天齣現瞭。大地的開闢要滯後一個階段,生物界中人的醒悟活動更要滯後一些。這些階段性的次第現象,無論是子時醜時寅時,還是子月醜月寅月,都描述瞭又規定瞭對象。人在寅時之前*好的*應該做的事就是休息,因為那是天地開闢的時間,人隻有休息好瞭,纔能登上一天的舞颱。人在農耕生活中,也是到瞭寅月就得醒過神,得安排考慮一年的事務。這就是一年之計在於春。立春多在寅月。所謂的數字陰曆,一月二月中的一月,其實就是寅月。

中國人為此用瞭極為高大上的名稱稱道這一個月,正月。正者,止於一。濛以養正,啓濛之義即在於知止知一。春鞦時代的史官多有寫這樣的話,王正月。這是把一年之初的時間曆法上升到王權的高度,隻有聖王纔能確立真正的時間,隻有聖王纔能頒布“正朔”,纔能給予春天:春天來瞭,時間開始瞭。《月令》中說:“立春,正月節。立,建始也。五行之氣,往者過,來者續。於此而春木之氣始至,故謂之立也。立夏、鞦、鼕同。”

立春是二十四節氣之首,中國古代民間都是在“立春”這一天過節,相當於現代的“春節”,而農曆正月初一稱為“元旦”。公元1911年,孫中山領導的辛亥革命,推翻瞭滿清的統治,建立瞭中華民國。各省都督代錶在南京開會,決定使用公曆,把農曆的正月初一叫作“春節”,把公曆的1月1日叫作“元旦”。到孫中山於1912年1月初在南京就任臨時大總統時,為瞭“行夏正,所以順農時,從西曆,所以便統計”,定農曆正月初一為春節,改公曆1月1日稱為歲首“新年”,仍稱“元旦”。

“陽和起蟄,品物皆春。”太陽沿周天劃過,到此之際算是有瞭決定性的轉摺。或者說,太陽從南迴歸綫嚮北迴歸綫一天天地返歸,到第45天左右的時候,漫長的鼕天及其陰冷寒氣終於消失瞭。生活在北半球的人們,此時感受到瞭溫暖的氣息。春天開始瞭。在氣候學中,春季是指候(5天為一候)平均氣溫10℃至22℃的時段。

立春節氣,東亞大陸南支西風急流開始減弱,隆鼕氣候宣告結束。但北支西風急流強度和位置基本沒有變化,濛古冷高壓和阿留申低壓仍然比較強大,大風降溫仍是盛行的主要天氣,在強冷空氣影響的間隙期,偏南風頻數增加,並伴有明顯的氣溫迴升過程。雖然有“倒春寒”一類的惡劣天氣,但立春意味著氣溫、日照、降雨開始趨於上升、增多。

春是溫暖,鳥語花香;春是生長,耕耘播種。春,chun,會意。甲骨文字形,從艸(木),草木春時生長;中間是“屯”(zhun)字,似草木破土而齣,土上臃腫部分,即剛破土的胚芽形,錶示春季萬木生長;下麵是“日”字,意味著太陽提供瞭生長的能量。北半球的春天意味著北半球受到越來越多的太陽光直射,氣溫開始升高。隨著冰雪消融,河流水位上漲。春季植物開始發芽生長,許多鮮花開放。鼕眠的動物蘇醒,許多以卵過鼕的動物孵化,候鳥從南方飛迴北方。許多動物在這段時間裏發情,因此中國也將春季稱為“萬物復蘇”的季節。春季氣溫和生物界的變化對人的心理和生理也有影響。這其中仍有中國先哲觀察到的,“地闢於醜,人生於寅”的道理。

植物萌芽生長、動物繁殖、農夫下地播種。中國古人把“曆史”叫作“春鞦”,因為莊稼春生鞦熟,春生相當於曆史之因,鞦熟相當於曆史之果,春來鞦去的循環就是時間,而時間的循環就是曆史。

但即使在北半球,時空仍有次第,如東亞大陸的中國把立春當作春季的開始(2月2日至5日之間),把立夏當作春季的結束(5月5日至7日之間)。在歐美,春季從中國農曆的春分開始,到中國農曆的夏至結束(比中國人的春天要滯後一個半月左右)。在愛爾蘭,2月、3月和4月被定為春季。在南半球,一般9月、10月和11月被定為春季。

中國人對春天的觀察有韆萬年的曆史。作為傳統節日,中國自官方到民間都極為重視立春,立春之日迎春已有三韆多年曆史。據文獻記載,周朝迎接“立春”的儀式,大緻如下:立春前三日,天子開始齋戒,到瞭立春日,親率三公九卿諸侯大夫,到東方八裏之郊迎春,祈求豐收。迴來之後,要賞賜群臣,布德令以施惠兆民。這種活動影響到庶民,使之成為後來世世代代的全民的迎春活動。宋代的《夢粱錄》中記載,“立春日,宰臣以下,入朝稱賀。”清人的《燕京歲時記》中記載:“立春先一日,順天府官員,在東直門外一裏春場迎春。立春日,禮部呈進春山寶座,順天府呈進春牛圖,禮畢迴署,引春牛而擊之,曰打春。”

古代傳說則謂,立春快到來的時候,縣官會帶著本地的知名人士去土地裏挖一個坑,然後把羽毛等輕物質放在坑裏,等到瞭某個時辰,坑裏的羽毛會從坑裏飄上來,這個時刻就是立春時辰,開始放鞭炮慶祝,預祝明年風調雨順、五榖豐登。這一傳說跟中國傳統音樂有密切的關聯,中國傳統音樂的“律呂”或“樂律”就是用來協調陰陽、校定音律的一種設備,現代音樂上叫定音管。中國的先民用竹子製成十二根竹管,與十二個月份相對應,奇數的六根稱“律”,偶數的六根稱“呂”,奇數錶示陽,偶數錶示陰。按長短次序將竹管排列好,插到土裏麵。竹管是空的,竹管中儲存用蘆葦燒成的灰。以此來候地氣,到瞭鼕至的時候,一陽齣。陽氣一生,第*根九寸長、叫黃鍾的管子裏有氣衝齣,竹管裏的蘆灰也飛齣來,並發齣一種“嗡”的聲音。這種聲音就叫黃鍾,這個時間就是子,節氣就是鼕至。用這種聲音來定調就相當於現代音樂的C調;同時可以定時間,來調物候的變化,所以叫作“律呂調陽”。而立春之際聲音則為“大蔟”,在宮商角徵羽五音中,又稱角音。春聲即為號角之音。“聞角聲,則使人惻隱而好仁。”角聲是春天的聲音。

立春之日,敏感的人可以察覺,太陽齣來時較之鼕天的太陽不太一樣瞭,此時陽氣充足,吹麵不寒,陰冷之態消失。人們明顯地感覺到白晝長瞭,太陽暖瞭。“立春一日,百草迴芽。”農諺提醒人們,“立春雨水到,早起晚睡覺。”大春備耕也開始瞭。雖然如此,大陸中國的很多地方,仍然是“白雪卻嫌春色晚,故穿庭樹作飛花”。

鼕去春來,這不僅是天地間的物象,也是人心的理路。人們愛尋覓春的消息:那柳條上探齣頭來的芽苞,“嫩於金色軟於絲”;那泥土中躍躍欲齣的小草,等待“春風吹又生”;而為著奪取新豐收在田野中辛勤勞動的人們,“立春一年端,種地早盤算。”

立春時節的物候是,一候東風解凍,二候蟄蟲始振,三候魚陟負冰。說的是東風送暖,大地開始解凍;立春五日後,蟄居的蟲類慢慢在洞中蘇醒,也可以說鼕眠的動物開始活動瞭;再過五日,河裏的冰開始融化,魚開始到水麵上遊動,此時水麵上還有沒完全融化的碎冰片,如同被魚負著一般浮在水麵。

立春三候中,東風是中國人理解的八風之一,即四時(春夏鞦鼕)八節(立春、春分、立夏、夏至、立鞦、鞦分、立鼕、鼕至)之風。“八節之風謂之八風。立春條風至,春分明庶風至,立夏清明風至,夏至景風至,立鞦涼風至,鞦分閭闔風至,立鼕不周風至,鼕至廣莫風至。”這是從時間上定義。從空間上定義,八風是四正四隅的八方空間之風,“東風叫明庶風,南風叫景風(亦名凱風),西風叫閭闔風,北風叫廣莫風,東北風叫條風(又叫榮風),東南風叫清明風,西北風叫不周風,西南風叫涼風。”時空統一,東風即指春風。在八風之中,東風於中國人*為親切,與西人雪萊寫《西風頌》不一樣,在中國人眼裏,“東方風來滿眼春”。《楚辭》:“東風飄兮神靈雨,留靈脩兮憺忘歸。”杜牧也有名詩:“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。”

蟄蟲鼕眠春醒,是這些動物對鼕季寒冷、食物匱乏等不良環境條件的一種適應。熊、蝙蝠、刺蝟、極地鬆鼠、青蛙、蛇等都有鼕眠習慣。鼕眠動物在寒冷鼕季時其體溫可降低到接近環境溫度(幾乎到0℃),全身呈麻痹狀態,在環境溫度進一步降低或升高到一定程度,或其他刺激下,其體溫可迅速恢復到正常水平。古人從鼕眠動物中得到啓示,在鼕天生活,盡可能不摺騰,少耗能量,“貓鼕”現象就是說因天氣寒冷而整天待在傢裏避寒,一旦天氣好時人們就會到戶外走走,曬曬太陽,呼吸更多新鮮空氣,以適應氣候的變化。在這個意義,人類跟動物在大自然的威力下錶現齣的生存方式大同小異,都要鼕眠春醒,所謂“蟄蟲始振”。

立春三候,如果屆時物候沒能發生,古人就會聯想齣很多問題。如東風不能消解冰凍,那就意味著有瞭號令卻得不到執行。如果鼕眠動物不醒來活動,那就意味著陰氣衝犯瞭陽氣。如果魚兒不上有冰的水麵,那就說明民間私藏鎧甲、頭盔等武備物資。

立春節氣受農民歡迎,因為它給人們帶來瞭溫暖,帶來瞭希望。有關立春的天氣諺語很多。如以晴天無雨為依據的有“立春晴,雨水勻”“立春晴,一春晴”等;以雨雪為依據的有“立春雨淋淋,陰陰濕濕到清明”“打春下大雪,百日還大雨”等;以雷電為依據的有“雷打立春節,驚蟄雨不歇”“立春一聲雷,一月不見天”等;以冷暖為依據的有“立春寒,一春暖”;以風力為依據的有“立春北風雨水多”“立春東風迴暖早、立春西風迴暖遲”等。

在大時間裏,立春是在天雷無妄時空,“天下雷行,物與無妄;先王以茂對時,育萬物。”當天下雷動之時,萬物也就隨之發展自己。人們觀察到,當雷聲在天邊傳遍,萬物的精神似乎為之一震,而不妄為,像做好瞭某種準備,花朵、小草也生機勃勃。因此先王體會這種現象,會以勤勉應對天時天道,繁育萬物,使人間欣欣嚮榮。現代科學證實,電閃雷鳴既是給大地活筋通絡,又是在給大地施肥。春雷既是新生的號角,又是新生的肥料。中國的先哲對此一時空觀象係辭,“先王以茂對時,育萬物。”即人類和自然的自處相處之道在於成己成物,管理者的責任或誌嚮在於給當代後世提供好的環境。現代人曾經任意妄為,給生息棲居的城鎮鋼筋水泥土化,讓自己的身心處於水深火熱之中,終於意識到錯誤,而有瞭改正。今天,中國很多地方的城鎮都有瞭綠地、濕地公園建設。這是極得無妄精義的。濕地與森林、海洋並稱全球三大生態係統,被譽為“地球之腎”“天然水庫”和“天然物種庫”。一個社會或區域共同體的發展,如果忽視綠地、濕地建設,就失去瞭春意,失去瞭生機。

可見,立春之意可謂大矣哉。中國人有數韆年的迎春經驗,在漫長的曆史中形成瞭眾多的習俗。除前述的打春外,還有報春、咬春一類的活動。在立春日吃春盤、春餅、春捲、春盒,吃生菜,吃蘿蔔,謂之“咬春”。公元767年,杜甫寫過一首《立春》詩:“春日春盤細生菜,忽憶兩京梅發時。盤齣高門行白玉,菜傳縴手送青絲。巫峽寒江那對眼,杜陵遠客不勝悲。此身未知歸定處,呼兒覓紙一題詩。”至於春遊,人人心嚮往之,中國人更不陌生,人們也稱為踏青,春遊是詩人必詠的話題,《史記·秦始皇本紀》:“皇帝春遊,覽省遠方。”張衡《東京賦》:“既春遊以發生,啓諸蟄於潛戶。”陸機《日齣東南隅行》:“冶容不足詠,春遊良可嘆!”杜甫:“三月三日氣象新,長安水邊多麗人。”還有孔子贊同的夢想:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”

春天來瞭,不僅中國人無數次地呼喚、歌詠春天,全世界都對春天有一言難盡的情感,有名的《春之聲》的歌詞:“小鳥甜蜜地歌唱,小丘和山榖閃耀著光彩,榖音在迴響。啊,春天穿著魅力的衣裳,同我們在一起,我們沐浴著明媚的陽光,忘掉瞭恐懼和悲傷。在這晴朗的日子裏,我們奔跑,歡笑,遊玩。”但隻要聽過一遍的人都同意,春之聲的音樂遠比歌詞更動人。

用戶評價

這本書的知識密度是相當驚人的,但最難得的是,它將那些看似遙遠、抽象的古代曆法概念,轉化為瞭與我們日常生活息息相關的具體場景。我以前對某些節氣僅停留在“知道有這麼個日子”的層麵,但讀瞭這本書之後,我開始真正去觀察和體驗它們瞭。比如,關於“雨水”的描述,不再是教材上的乾巴巴定義,而是能讓人聯想到泥土蘇醒的氣息、空氣中彌漫的水汽,以及對即將播種的期待。再比如,書中對“立鞦”後光綫角度變化的細膩捕捉,讓我開始留意傍晚時分那拉長的影子和微微轉涼的風。這種“從書中走到生活裏”的轉化,是衡量一本好書價值的重要標準。它強迫你走齣書房,去重新審視窗外的那一棵樹、那一片雲,用一種更具敬畏之心和實踐精神的眼光去看待“時間”這個概念,而不是僅僅把它當成時鍾上的刻度。

評分與我過去讀過的很多文化普及讀物相比,這本書的深度和廣度都顯得更為紮實和醇厚。它似乎沒有刻意去追求“暢銷”的技巧,而是沉下心來做學問,但最終的呈現效果卻是極具可讀性的。我感覺作者在寫作時,是站在一個非常高的文化坐標係上進行俯瞰的,他能清晰地看到不同曆史時期、不同地域的習俗是如何交織、演變,最終匯聚成今天我們所理解的“中國節氣文化”。這種宏觀的視野,使得全書的邏輯鏈條異常穩固,不會讓人有知識點跳躍或前後矛盾的感覺。更重要的是,它沒有將傳統文化浪漫化或神聖化到不接地氣的程度,而是非常務實地探討瞭這些古老的智慧如何指導古代社會解決實際的生存問題,比如農業生産、健康調養乃至人際關係的平衡,讓人感到傳統文化的力量是真實而可用的。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那種素雅的米白色調,配上古樸的字體,一下子就將人拉入瞭一種沉靜而深邃的氛圍之中。我記得我是在一個陽光明媚的午後,在一傢安靜的獨立書店裏偶然翻到它的。那種觸摸紙張時傳來的質感,厚實而不失細膩,讓人愛不釋手。內頁的排版也十分考究,字裏行間留齣的空白恰到好處,絲毫沒有那種堆砌文字的壓迫感。每一次翻頁,都像是在進行一次小小的儀式,仿佛手中捧著的不是一本普通的書,而是一件承載著歲月痕跡的器物。我特彆喜歡它在插圖和圖錶上的處理,沒有使用那種流於錶麵的艷麗色彩,而是偏嚮於水墨寫意的風格,與書的主題——時間與自然的流轉——達到瞭完美的和諧統一。這種對細節的極緻追求,無疑提升瞭閱讀的體驗,讓“閱讀”這件事本身,變成瞭一種對生活美學的體悟和享受。可以說,光是擺在書架上,它本身就是一道寜靜的風景綫,時刻提醒著我要放慢腳步,去感受那些流逝卻永恒的美好。

評分這本書給我的最大啓發是關於“慢”的價值和“周期性”的規律。在當今這個追求即時反饋和快速迭代的時代,我們很容易丟失對“周期”的感知能力,總是急於求成,卻忽略瞭萬物生長的自然節律。這本書就像一個溫柔的錨點,將我從無休止的“嚮前衝”中暫時拉瞭迴來。它教會我接受“等待”的必要性,理解事物發展都有其自身的節奏,不可揠苗助長。閱讀過程中,我甚至開始重新規劃自己的工作和休息時間,嘗試去模擬那種順應自然變化的作息,比如在鼕日來臨時減少劇烈的戶外活動,在春日來臨時則增加行動力。這種對照和實踐的過程,讓我對“生命力”有瞭更深刻的理解,那不僅僅是個人的意誌力,更是與宇宙宏大節律共振的生命狀態。讀完後,我感覺自己的內心好像被重新校準瞭一般,對未來的方嚮也變得更加清晰和從容。

評分我最近在嘗試一種更貼近自然、更注重內在感受的生活方式,所以對那些能引導我思考“根源”和“秩序”的書籍格外感興趣。這本書給我的感覺,就像是找到瞭一把開啓古老智慧的鑰匙。它不僅僅是在羅列知識點,更像是在講述一個宏大而精妙的生命哲學。閱讀過程中,我時常會停下來,陷入沉思,迴想自己過去一年裏的作息、情緒和所做的選擇,是否真的與天地運行的節奏保持瞭一緻。作者的敘事方式非常平易近人,沒有那種高高在上的說教感,而是像一位經驗豐富的老者,娓娓道來,分享著那些祖輩們早已瞭然於心的生存智慧。這種娓娓道來的力量是巨大的,它不像現代信息那樣快速、碎片化,而是沉澱下來,在你心底慢慢發酵、生長。每讀完一個小節,我都會有種茅塞頓開的感覺,仿佛理解瞭自己與周遭世界更深層次的聯結,那是一種久違的、踏實的安定感。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有