具体描述

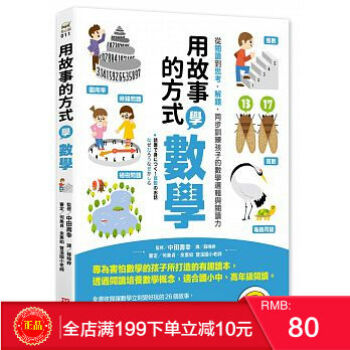

用故事的方式學數學

- 作者:

- 譯者:

- 出版社:

- 出版日期:2017/03/30

- 語言:繁體中文

- 定價:300元

- ISBN:9789869393393

- 叢書系列:

- 規格:平裝 / 192頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版

- 出版地:台灣

-

內容簡介

數學不好,有時是因為不理解,而不是數字能力不好

讓孩子靠「情境」理解數學算式,從此不再一知半解!

為孩子奠定數理邏輯與思考力!

★專為害怕數學的孩子量身打造,適合國小中、高年級閱讀。

★國小數學老師審定,內容對應國小課綱,將複雜問題簡單化。

「媽媽,為什麼乘比1小的數字,答案會變小?」

「爸爸,圓周率是怎麼算的?」

「為什麼分數的分母不能加在一起?」

「為什麼分數的除法,要倒過來乘呢?」

父母們有過這些經驗嗎?想在課後教孩子數學,雖然只是一些基礎的計算題或觀念,但卻不知道如何用簡單的文字向孩子說明,甚至一看到可怕的圖形及數字,就會退而遠之,因為一知半解,孩子也漸漸對數學卻步,失去好奇心。

本書以10~15分鐘的短篇故事加大量插畫,舉凡孩子上數學課讓你感到「很奇怪、聽不懂」的地方,在本書都會告訴你為什麼,並如何解決,透過「情境」讓孩子快速吸收並理解這些有趣的數學觀念。本書內容皆為國小三年級至六年級容易產生疑問的數學習題,在學習的同時,也訓練了孩子的邏輯力與思考力。

◆一知半解的觀念,瞬間變好懂了!

【分配律】

Q:到超市買了12個105元的東西,總共要花多少錢呢?

輕鬆求解》》》孩子遇到七零八落的數字就會不知怎麼計算,只要先把數字變成漂亮的整數,不僅能輕鬆求出總額,還能減少錯誤率喔!只要把105想成100元和5元,12個100元是1200元,12個5元是60元,兩者加是1260元。

【為什麼二個分數相加時,分母不用加在一起?】

Q:1/5+2/5等於多少呢?

輕鬆求解》》》很多孩子會將分子加分子,分母加分母,算出3/10的答案,可是明明是加法,為什麼答案卻減少了呢?讓我們先思考一下分數的定義,分數就是「□等份中有△份」,寫成△/□,例如3/5的5,代表「一個東西被分成五等份」,分子3則代表「有3份」,換句話說,因為分母的意思是「分成5等份」,所以不能相加,只要加「有幾份」的分子就好囉!

【為什麼乘比1小的數字,答案會變小?】

Q:1公尺80元的緞帶,只買0.7公尺時,要付多少錢呢?

輕鬆求解》》》對小朋友而言,乘法單位很容易混淆,80「元」要怎麼乘以0.7「公尺」呢?只要把0.7公尺想成1公尺的0.7倍,就會得出80×0.7的算式。沒錯,這裡要乘的不是0.7公尺,而是80元的0.7倍,這樣算式就很好懂了。

再來,很多孩子會想不通乘法的答案應該會變大,可是為什麼乘以小數,有時答案卻會變小呢?其實只要想成「1公尺80元,0.7公尺比1公尺短」,所以答案算出來自然比80元便宜囉。

★本書特色★

★內容對應國小課綱,將複雜問題簡單化

本書邀請雙溪國小老師審定,讓家長及孩子在寫數學習題或是課後閱讀時,更容能方便理解。

★適合孩子順利迎接小學中、高年級數學課的趣味課外讀本!

只要靠「情境」就能提升孩子對數學的興趣,剛從低年級邁入中年級的孩子,很容易搞不懂「十進位」、「分數」、「速率」、「倍數」、「分配」等問題,像「為什麼乘以小於1的數字,答案卻變小了」,這些疑問老師不一定有時間完整解說來龍去脈,透過本書將能補充孩子觀念不足之處。

★將數學「生活化」,讓孩子更容易親近數學,也能促進親子關係!

從食衣住行育樂等方面設計出好玩又趣的應用題,孩子不必再硬背公式及概念,每次看完都會出現「原來如此!數學好神奇!」的感覺,輔以圖片讓孩子從中思考,讓大腦更靈活!

★讓數學一下子變得超有趣的26個生活案例

本書第*課介紹「數學真奇妙」,像是為什麼乘法的答案會變小?為什麼分數的分母不一定能加在一起等。第二課則是「有趣的數字」用有趣易懂的圖像說明數字的排列規則、什麼是約數與質數?奇妙的圓周率。第三課則是有趣的應用:龜鶴同籠、分配問題、水流問題、等差數列、兩人會在幾分鐘後相遇(速率問題),這些問題其實只要畫圖就能輕鬆解出。作者介紹

作者簡介

中田壽幸

1965年出生於東京,畢業於千葉大學,在千葉縣鎌之谷市、松戶市公立小學任教後,轉至筑波大學附設小學任教。身兼千葉算友會負責人、全國算術課程研究會常任理事、算術課程ICT研究會理事、基礎學力研究會發起人、日本數學教育學會研究部幹事、雙月刊《算術課程研究》編輯委員、學校圖書數學教科書編輯委員。

譯者簡介

蘇暐婷

國立臺北大學中文系畢業,日本明治大學國際日本學系交換留學,譯作領域涵蓋小說、散文等文學類書籍,以及室內設計、保健、食譜、科普、歷史等各類實用書。目錄

前言

第*課 神奇的數學課

一起買和分開買,價格卻一樣?認識分配律

為什麼乘比1小的數字,答案會變小?

要怎麼除以小數?

為什麼分數相加時,分母不用加在一起?

為什麼時速40公里和時速60公里的平均速率,是時速50公里?

把2公尺的緞帶平均分給3人時,為什麼每人不是得到1/3公尺?

為什麼除分數的時候要倒過來乘呢?

第二課 有趣的數字與神奇的數字

數字的種類:整數、小數、分數

為什麼是60?從因數看數字的歷史

只能被1和數字本身整除的數:質數

把數字排成圖形時,會發生的有趣現象:圖形數(三角數、四角數)

圓周的長度是直徑的幾倍?

數字的排列有哪些規則呢?認識費氏數列與黃金比例

第三課 好玩的應用題

大家一起分:分配問題

年齡比一比:年齡問題

同心協力,更快完成:工作問題

哪些東西彼此相等?認識比例與倍數

把每次的差合起來:差集問題

注意超過與不足的部分:過與不足

知道哪種動物各有幾隻嗎?一起來算龜鶴同籠

2人會在幾分鐘後相遇?有趣的速率問題

追著指針跑:時鐘問題

火車從眼前通過要花多少時間?原來是通過問題

同一條船的逆流與順流速度卻不一樣?解解看水流問題

兩端是否種樹,會導致樹的棵數不同?一起來算植樹問題

找出規則來:等差數列

用户评价

说实话,我买这本书是带着一点“自我救赎”的心态的,因为我对高等数学有着根深蒂固的恐惧。很多工具书只是教你“如何做”,而我真正想要的是“为什么这样做”。如果这本书能提供一个宏观的视角,让我理解数学不同分支之间的联系,而不是把它们割裂开来,那将是巨大的收获。例如,我想知道,代数思维是如何逐步孕育出解析几何的,以及这些概念又是如何反过来影响了物理学的模型构建。如果作者能像一位优秀的导演,将这些知识点串联成一部有清晰叙事线的“数学发展史诗”,那么即便是那些我暂时无法完全掌握的复杂概念,我也能拥有一个清晰的“地图”来定位它们的位置。阅读体验的舒适度也很重要,排版如果能恰到好处地留出空白和批注区域,方便我在阅读时随时记录自己的“灵光一闪”,那就更完美了。我希望它能成为一本可以时常翻阅、每次都能获得新感悟的“常青树”书籍。

评分拿到这本书的实体书,首先吸引我的是它整体的排版和设计感,这完全不像传统教科书那种严肃刻板的风格。封面的设计很简洁,但色彩的运用却很考究,让人联想到某种怀旧的插画风格,这无疑为“故事性”的数学学习定下了基调。我翻开内页,发现即便是那些看似难以理解的数学概念,作者也极力避免使用过于学术化的语言进行解释。我特别留意了其中关于“微积分早期思想”的讲述部分,它没有直接陷入极限和导数的讨论,而是通过描述古代的工匠或哲学家在试图测量不规则曲线下面积时所遇到的困境,把微积分的诞生描绘成一次人类解决实际问题的胜利。这种叙事的手法,极大地降低了阅读的门槛,让读者能够自然而然地代入到那个历史场景中,体会到数学家们当初的思维挣扎与顿悟。这种“过程重于结果”的教学理念,在我看来,是真正有益于长期学习的,它培养的不是解题机器,而是具有批判性思维和探究精神的思考者。

评分我对这类书籍的关注点往往集中在“跨文化传播”的效果上,毕竟我们拿到的是港台原版,简体中文的译本在语境的转换上可能会有所损失,但繁体字的阅读体验本身就带有一种对知识源头的尊重感。我非常好奇作者是如何处理那些源自不同文化背景的数学故事的。比如,当涉及到古代希腊的几何学时,那种严谨的逻辑推演是否被保留了下来,还是被过度地“故事化”了?一个好的故事应该有其内在的逻辑支撑,不能为了吸引眼球而歪曲了数学的本质。如果这本书能平衡好“故事的趣味性”和“数学的严谨性”,那它就非常成功了。我更倾向于认为,它提供的是一种“理解的框架”,而不是最终的答案。它让我们知道,那些我们现在习以为常的数学工具,在人类历史的长河中,是多么不易地被构建起来的。这种对知识来之不易的敬畏,远比死记硬背公式来得更有价值。

评分这本书的书名给我留下了非常深刻的印象,光是“用故事的方式学数学”这几个字,就足以让我这个曾经被枯燥数字折磨过的“文科生”心头一紧,又充满了好奇。我一直觉得,数学这门学科,似乎天生就带着一种疏离感,它像是一座高耸入云的冰冷城堡,只有少数人才能领略其内部的精妙结构。然而,如果真的能有人把那些复杂的公式、抽象的概念,编织成一个个生动有趣的故事,那该是多么美妙的事情啊!我期待的不是那种硬邦邦的定理推导,而是能够理解“为什么”的数学脉络。比如,那个著名的斐波那契数列,如果能有一个关于兔子繁殖的有趣传说作为引子,而不是直接扔给我一个“$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$”的公式,我肯定能记得更牢固,也更能体会到自然界中隐藏的美感。我希望作者能像一位技艺高超的说书人,把概率论变成一场精彩的牌局解析,把几何学变成一次奇幻的建筑探险。这本书如果真能做到这一点,那它就不只是一本数学启蒙书,更是一把开启思维大门的钥匙,让那些原本对数学敬而远之的人,也能找到属于自己的乐趣和入口。

评分从一个学习者的角度来看,我最看重的是这本书能否真正激发我主动学习的欲望。很多时候,我们觉得数学难,不是因为我们智力不够,而是因为我们被动接受了太多信息,缺乏探索的动力。这本书如果真的如宣传的那样,充满了故事性,那么它提供的应该是一种“好奇心驱动”的学习模式。我设想中的情景是:读完一个关于概率悖论的故事,我可能会忍不住自己动手去设计一个小实验来验证;看完一个关于拓扑学的趣味介绍,我会尝试用橡皮泥捏出克莱因瓶的结构。这种从阅读到实践的无缝衔接,才是衡量一本数学普及读物是否优秀的试金石。我期待的不是那种读完后合上书本就什么都不剩的快餐式知识,而是那些能在我脑海中留下深刻印记,引导我主动去探索更深层次知识的“种子”。这本书的价值,或许就在于它能否成功地将数学的“冰冷逻辑”转化为“温暖的叙事”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![现货正版:楚辭植物圖鑑 (2.0版) 14[潘富俊][貓頭鷹] 港台原版 繁体 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28161994999/5b2092afNe15ffeb3.jpg)

![预定 正版 《里山生活實踐術:友善運用山林X土地X溪流》 [晨星] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28162128485/5b208d1bNba465e54.jpg)