具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

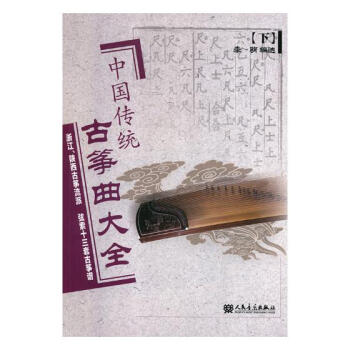

| 商品名称: | 中国传统古筝曲大全:下:浙江、陕西古筝流派 弦索十三套古筝谱 音乐 书籍 |

| 作者: | 李萌编选 |

| 定价: | 65.0 |

| 出版社: | 人民音乐出版社 |

| 出版日期: | 2004-01-01 |

| ISBN: | 9787103026410 |

| 印次: | |

| 版次: | |

| 装帧: | |

| 开本: | 大16开 |

| 内容简介 | |

| 本书收录的乐曲基本是按照各流派传人传谱的脉络来安排的。内容包括:浙江古筝流派、陕西古筝流派等。 |

用户评价

我对这套曲谱的评价,很大程度上取决于它对传统“板式”的保留程度。在很多现代古筝谱中,为了追求演奏的便捷性或者所谓的“现代化”,往往会大幅度地删减或改编一些过于繁复的传统装饰音和节奏型,导致曲子的“古味儿”大打折扣。我查阅了目录中关于“弦索十三套”的篇目,这套曲子本就是对传统合奏音乐的精细化整理,对节奏的精准把握至关重要。因此,我非常希望这本谱子能够最大程度地还原早期演奏的风格。比如,那些需要依靠对位和群体默契来展现的段落,谱子上能否有明确的提示?是强调个人技巧的炫技,还是更注重整体的和谐统一?如果它能提供不同版本之间的对比注释,或者指出哪些是公认的标准指法,那对于像我一样,希望深入研究传统演奏体系的学习者来说,价值就不可估量了。这不仅仅是一本谱子,更像是一个历史文献的呈现。

评分这本《中国传统古筝曲大全:下:浙江、陕西古筝流派 弦索十三套古筝谱》的封面设计得相当典雅,那种深沉的墨绿色配上烫金的书名,一看就知道里面收录的都是重量级、有分量的曲目。我本来是冲着对浙江筝派细腻婉转的风格特别好奇才买的,结果翻开目录,光是“弦索十三套”这个名字就让人心生敬畏。我印象中“弦索十三套”是极其讲究功力与内涵的曲目,通常只有专业院团或者顶尖的演奏家才会系统学习和演出。所以,我特别期待这本谱子在指法标注和演奏提示上能做到多么详尽。如果只是简单的五线谱或者简谱罗列,那未免也太浪费了这些经典曲目的价值了。我希望它能像一本武功秘籍一样,把每一个颤音、按滑、轮指的力度和时机都交代清楚,特别是对于浙江筝派那种注重“水韵”和“气息”的表达,光看谱子就仿佛能听到那股江南水乡的柔情。如果实操起来能达到预期的那种深度,那它绝对是筝人案头不可或缺的宝典,不仅仅是收藏品,更是实实在在的练习指南。

评分我拿到书后,首先被它的装帧和纸张质量所折服,这绝对不是那种轻飘飘的廉价乐谱可以比拟的。纸张厚实,走线清晰,即便是反光也不影响阅读,这一点对于长时间伏案研究曲谱的演奏者来说,简直是救星——毕竟谁也不想在关键时刻因为看不清一个休止符而功亏一篑。不过,我更关注的是陕西流派的那些曲目,比如那些带有浓郁西北风情的“秦筝”作品。我总觉得,陕西的曲子有一种粗犷、大气、甚至带着黄土高原苍凉感的“野味儿”,这种“野”要如何在规范的乐谱上被准确捕捉和传达,是我最想验证的。我希望谱子上能对那些独特的滑音、摇指的颗粒感有所侧重,而不是仅仅用通用的记号一笔带过。如果能附带一些关于这些曲目历史背景、创作意图的简短说明,那就更完美了,毕竟了解了“人与土”的关系,演奏起来才会有灵魂。光靠谱面上的符号,总觉得少了点什么,期待它能在文本解读上有所突破。

评分这本书的实用性放在其次,我更看重它在学术研究上的价值。目前市面上关于古筝流派的专著不少,但真正深入到具体曲目、系统梳理了特定流派(特别是陕西和浙江这种风格差异巨大的两个流派)的指法演变和音乐特征的权威性谱集,仍然是稀缺资源。我希望能看到,编者在收录这些曲目时,是否有进行过严谨的考证工作。例如,浙江筝派中的“浙派”与“范派”之间的细微差异,谱子上有没有通过不同的记号来区分?陕西筝派中,哪些曲子更偏向于民间叙事性的“说唱”风格,哪些更偏向于“板头宴曲”的典雅?如果编者能在每首曲目开始前,提供一个简短的“流派特点速览”,指导读者如何用这种流派特有的音色和技巧去处理这些曲谱,那这本书的参考价值将瞬间提升好几个档次,从单纯的“乐谱集”跃升为“流派技法指南”。

评分从一个长期学习古筝的演奏者的角度来看,我最担心的就是乐谱的“可读性”和“适应性”。毕竟,流派风格的曲谱往往具有很强的地域性和时代性,很多古老的演奏技法已经逐渐失传,或者只在少数的民间艺人手中流传。如果这本《大全》只是机械地将这些曲子誊抄下来,却没有考虑到现代演奏习惯和乐器制造工艺的变化,那么谱子上的很多标记可能在现代古筝上演奏起来会非常别扭,甚至根本无法实现预期的音响效果。我期待看到的是一种“传承与创新”的平衡:既要保留历史的精髓,也要在指法设计上符合现代演奏者的手感和体力承受范围。尤其是对于那些对指力要求极高的陕西套曲,如果能给出合理的“现代优化建议”,例如对某些高难度连续轮指的替代方案,那才真正体现了编者对演奏者的体贴入微。如果谱子过于“死板”,那它最终只能锁在柜子里吃灰。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有