具体描述

基本信息

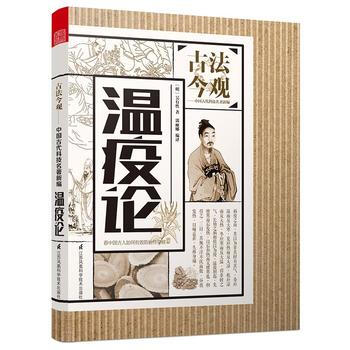

书名:古法今观——温疫论

定价:65.00元

作者:明〕吴有性,郭丽娜

出版社:江苏科学技术出版社

出版日期:2017-02-01

ISBN:9787553778150

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

中华医学对中华民族的繁衍、全人类的健康,功不可没。《温疫论》是中华医学宝库中*耀眼的明珠之一。从古至今,它在人类预防和治疗流行性疾病方面发挥巨大的作用。

2015年10月5日,中国科学家屠呦呦因发现青蒿素,为人类抗疟作出巨大贡献而荣获诺贝尔医学奖。其实,这是世界科学对中医的肯定,也是对《温疫论》的肯定,因为在这本古籍中,将青蒿(茵陈)作为有效治疗瘟疫的一种草药,屠呦呦只是撷取了《温疫论》一点点神韵而已,不难想象,这本全面、系统地论述了瘟病产生的原因、症状、治疗及调养方法的古籍中,还会有多少秘密。

《温疫论》蕴藏的秘密让医学研究者去挖掘,对大众来说,能从中找到有效地预防和治愈传染疾病的办法就够了!今天,我们将其编译成通俗易懂的白话文,让不懂医学的你也能读懂这本传世经典。内容提要

《温疫论》是我国*部系统研究急性传染病的医学巨著,不仅开创了瘟疫病辨证治疗的新领域,而且还充分继承了此前的伤寒学术成就,为此后的瘟病学说的诞生奠定了基础。书中关于瘟疫病病因的认识,是*接近现代微生物致病的学说,也是当时世界上*的理论。

作者吴又可开创的达原饮,是为瘟疫秽浊毒邪伏于膜原而设的,可用于 href='#' target='_blank'>瘟疫或疟疾邪伏膜原,憎寒壮热,日一至三发者。其使用达原饮力图直捣膜原、驱邪外出的治疗思想,一直影响后人对外感热病的认识,至今仍具有很大的指导意义。

本书译者采用图文并茂的形式,根据书中内容,结合注释,汇集大量药草图片,方便了今天的医学研究者对外感热病的研究,是中医药研究者、学习者和中医爱好者的重要读物。目录

前言

上卷

01原病

02温疫初起

03传变不常

04急证急攻

05表里分传

06热邪散漫

07内壅不汗

08下后脉浮

09下后脉复沉

10邪气复聚

11下后身反热

12下后脉反数

13因证数攻

14病愈结存

15下格

16注意逐邪勿拘结粪

17蓄血

18发黄

19邪在胸膈

20辨明伤寒时疫

21发斑战汗合论

22战汗

23自汗

24盗汗

25狂汗

26发斑

27数下亡阴

28解后宜养阴忌投参术

29用参宜忌有前利后害之不同

30下后间服缓剂

31下后反痞

32下后反呕

33夺液无汗

34补泻兼施

35药烦

36停药

37虚烦似狂

38神虚谵语

39夺气不语

40老少异治论

41妄投破气药论

42妄投补剂论

43妄投寒凉药论

44大便

45小便

46前后虚实

47脉厥

48脉证不应

49体厥

50乘除

下卷

01杂气论

02论气盛衰

03论气所伤不同

04蛔厥

05呃逆

06似表非表似里非里

07论食

08论饮

09损复

10标本

11行邪伏邪之别

12应下诸证

13应补诸证

14论阴证世间罕有

15论阳证似阴

16舍病治弊

17舍病治药

18论轻疫误治每成痼疾

19肢体浮肿

20服寒剂反热

21知一

22四损不可正治

23劳复、食复、自复

24感冒兼疫

25疟疫兼证

26温疟

27疫痢兼证

28妇人时疫

29妊娠时疫

30小儿时疫

31主客交

32调理法

33统论疫有九传治法

34正名

35《伤寒例》正误

36诸家温疫正误作者介绍

href='#' target='_blank'>吴有性,字又可,是明末姑苏(今江苏吴县)人。吴有性所处的时代,正是传染病大流行的时候。明末公元1641年,正当吴有性59岁的时候,当时传染病遍及山东、浙江、河南、河北等地。这时许多医生找不到新的治疗办法,以致治疗效果很差。吴有性亲眼目睹当时一些传染病流行地区一巷百余家、无一家;一门数十口,无一口仅存者的惨景,刻苦钻研医学道理,不顾自己安危,深入到传染病流行区,进行医疗实践,通过对当时流行的传染病的详细研究,结合他自己丰富的治疗经验,并进行分析、总结,终于在祟祯15年(公元1642年)写成了《 href='#' target='_blank'>温疫论》。

郭丽娜:长期从事编辑工作,在古代文学和历史方面有着深入的阅读和研究,基础知识扎实,曾精研《战国策》《资治通鉴》《水经注》《茶经》《酒经》《洗冤录》《考工记》《红楼梦》《梦溪笔谈》《闲情偶寄》等古代历史、科技与文化类经典。曾在期刊发表数十篇中文论文。文摘

序言

用户评价

与其他一些学术著作相比,这本书的语言风格保持了一种难得的典雅与现代感的融合。它没有一味地追求古奥晦涩来彰显其“原著”的地位,反而在现代翻译的润饰下,读起来朗朗上口,逻辑清晰。特别是对那些阐述传染病传播机制和防治思想的部分,那种掷地有声的论断,即使放在今天来看,依然具有极强的指导意义。我反复研读了其中关于“气”与“疫”相互作用的论述,那种朴素而深刻的观察角度,让人不得不佩服古人的智慧。阅读体验是一次流畅且充满启发性的旅程,让人不仅学到了知识,更体会到了一种跨越时空的思维撞击。

评分我发现这本书的注释体系做得非常细致和人性化。在阅读过程中,偶尔会遇到一些古代特有的词汇或者当时特有的病理描述,正当我准备停下来查阅资料时,清晰简洁的脚注就适时地出现在页面下方,解释得恰到好处,既不冗长地打断阅读的流畅性,又精准地解决了我的疑惑。这些注释不仅仅是简单的词语解释,很多地方还结合了现代医学的一些对比性思考,这种跨越时空的对话感,让原本严肃的医学论著瞬间变得鲜活起来。不得不说,编者在校注和翻译方面下了苦功夫,确保了文本的准确性和可读性达到了一个非常高的平衡点,这对于深入理解原著的精髓至关重要。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品!拿到手里沉甸甸的,内页的纸张质感非常舒服,泛着淡淡的米黄色光泽,长时间阅读眼睛也不会感到疲劳。封面设计简约而不失韵味,那种古典的水墨晕染效果,配合着雅致的字体排版,一下子就将人带入了一种沉静而深邃的阅读氛围中。我特别喜欢那种细微的触感,仿佛每一次翻页都是在触摸历史的脉络。而且,书脊的装订也异常结实,可以完全平摊开来,无论是放在书桌上还是抱着在沙发上阅读,都非常方便。细节之处见真章,出版社在制作这本书时显然是下了大工夫的,从选材到印刷的每一个环节都透露出对经典文本的尊重。这种高品质的物理呈现,极大地提升了阅读的仪式感,让我对即将展开的文字内容充满了期待。

评分这本书的导读部分写得尤为精彩,它并没有直接抛出晦涩的专业术语,而是采用了一种非常亲切且富有逻辑性的叙述方式,将我们这些非专业人士引入到古代医学的宏大背景之中。作者对时代背景的梳理极其到位,清晰地勾勒出了当时社会对疫病认知的局限性与吴有性老先生思想的突破性所在。读完导读,我感觉自己像是提前拿到了一个精准的地图,明白了接下来的阅读航线会经过哪些重要的思想路标。这种循序渐进的引导,让那些原本可能显得高深的理论,变得触手可及,极大地降低了阅读的门槛。它成功地架设起了一座沟通古今的桥梁,让人在进入正文之前,就已经对核心思想有了初步的把握和共鸣。

评分这本书的版式设计简直是为深度学习而生的。每一页的留白处理得恰到好处,既保证了视觉上的舒适,又为读者预留了充足的思考和批注空间。那些关键性的论点,通过不同的字体加粗或引用格式被巧妙地突出出来,使得核心思想一目了然,非常有利于在阅读时进行知识的结构化梳理。我习惯于在书页空白处写下自己的心得和疑问,这本书的内页质量足够好,即使用钢笔书写,墨水也不会洇开,这对我这种习惯做“深度阅读笔记”的读者来说,简直是太友好了。这种体贴的设计,体现了出版方对知识传播和深度研习者的需求的深刻理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 新书--中国古典文学丛书--诗经今注[精] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30024465511/5b3efef4Nc1fdf8c7.jpg)