具体描述

| 产品展示 |

| 基本信息 |

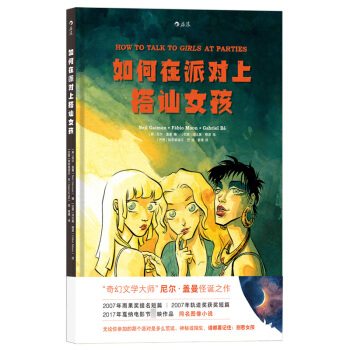

| 图书名称: | 如何在派对上 搭讪女孩 |

| 作 者: | 尼尔·盖曼 |

| 定价: | 56.00 |

| ISBN号: | 9787514220162 |

| 出版社: | 文化发展出版社 |

| 开本: | 16 |

| 装帧: | 精装 |

| 出版日期: | 2018-4-1 |

| 印刷日期: | 2018-4-1 |

| 编辑推荐 |

| 内容介绍 |

| 图像小说《如何在派对上搭讪女孩》改编自尼尔·盖曼短篇集《易碎品》中的同名故事。讲述一位名为“恩”的15岁男孩,在朋友维克的怂恿下,闯入了一个由陌生人举办的派对,那里的女孩都是如此可爱且迷人,满足了二人对异性的全部幻想。一向不善与女孩打交道的恩在那里偶遇了三个不同的女孩——天真无邪的北斗星、向往自由的宇宙一隅,和优雅热情的八行诗。然而在搭讪过程中,恩和维克逐渐意识到她们并非普通的女孩,这两位少年越加听不懂女孩们的语言,而她们也似乎想要通过言行一点点侵入二人的精神世界……这些女孩,她们究竟是什么人?但对于青春期的男孩们来讲,女孩本就是个不可思议的存在。 同名电影(由约翰?卡梅隆?米切尔执导)已于2017年上映。 |

| 作者介绍 |

| 尼尔·盖曼,本书编剧,欧美文坛大师,幻想文学的代表。其出名作品包括富有开创性、且是《纽约时报》畅销书的《睡魔》系列漫画(荣获9项艾斯纳奖和世界奇幻奖的蕞佳短篇小说奖);《坟场之书》(同时获得纽伯瑞奖与卡内基奖的作品);《美国众神》(已被改编为美剧播放);以及获得2013年英国国家图书年度图书奖的《车道尽头的海洋》。

法比奥·穆恩,加布里埃尔·巴,本书绘者。巴西双胞胎兄弟,他们用漫画的形式讲故事已超过15年,并且其作品已被出版过12种语言。2007年,他们凭借《巴西都市故事集》被艾斯纳奖提名,次年凭借《伞学院》第5卷和《糖休克!》赢得3项艾斯纳奖。他们的2010年限期系列杰作《一日谈》斩获艾斯纳奖、哈维奖和老鹰奖,并通过后续的合集在国际上引起巨大反响。 |

| 目录 |

| 在线试读部分章节 |

...............

用户评价

这本书的文字密度非常高,我几乎每读三页就需要停下来,合上书本,对着窗外发呆好一会儿,消化其中蕴含的哲理。它更像是一部关于人类行为的观察报告集,而非一本实用的操作指南。作者对人类心理动机的剖析达到了近乎冷酷的精准度,他毫不留情地揭示了社交互动中那些隐藏的权力动态和微妙的权力交换。我特别喜欢其中几段关于“倾听的艺术”的论述,那远超出了仅仅“不打断别人说话”的肤浅定义,而是深入到对对方潜意识需求的捕捉和回应,这需要极高的情商和专注力。这本书对语言的驾驭能力令人叹服,那些复杂的概念被作者用极其凝练的语言包装起来,读起来有一种智力上的挑战和快感。虽然阅读过程需要极高的注意力投入,但其回报也是巨大的——它为你构建了一个更清晰、更少误解的社交世界模型。那些曾经让你感到困惑或挫败的互动场景,在读完相关章节后,似乎都找到了合理的解释,甚至可以预见下一步的走向。这是一种掌控感,一种对复杂人际网络的清晰地图。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉静而又富有质感的封面材质,仿佛已经预示了其中蕴含的某种深邃的思考。初次翻开时,我被作者遣词造句的功力所折服,每一个词语的选取都恰到好处,没有丝毫的堆砌或矫揉造作。它不像市面上那些追求快速效果的指南那样浮躁,反而带着一种沉淀下来的智慧。阅读过程中,我感觉自己像是在跟随一位经验丰富的智者漫步于知识的迷宫,他指引我看到的不仅仅是表面的技巧,更是隐藏在人际交往核心的那一套运行逻辑。尤其是关于观察环境和捕捉微妙信号的章节,作者的论述极其细致入微,简直可以说是把人际互动的“量子力学”都给剖析了出来。我尤其欣赏那种不急不躁的叙事节奏,它给予读者足够的时间去消化和反思,而不是一味地灌输。这种深度的探讨,让我重新审视了自己过往在社交场合中的一些刻板印象和盲点。读完后,我发现自己对“有效沟通”的理解得到了质的飞跃,它不再是一个空洞的口号,而是一套可以被细致打磨和实践的艺术。这本书的价值,绝不仅仅停留于表面的“如何做”,而在于它深刻地重塑了你对人与人之间连接的认知框架。那种由内而外的自信提升,是任何速成手册都无法比拟的。

评分坦白说,我是在一个朋友的强烈推荐下抱持着一丝怀疑翻开这本书的。我本以为这又是一本充斥着陈词滥调和过时理论的“心灵鸡汤”,毕竟如今市面上此类书籍浩如烟海。然而,接下来的阅读体验彻底颠覆了我的预期。作者的笔触极其老辣,他似乎拥有洞察人心的魔力,总能一针见血地指出那些我们习以为常却又束之高阁的社交潜规则。最让我感到震撼的是其结构安排,它不像传统的教科书那样线性推进,而是像一首精心编排的交响乐,高低起伏,层层递进。有些章节的逻辑跳跃性很强,初读时可能需要反复咀嚼,但一旦领悟,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。我尤其欣赏作者在论证过程中所引用的那些看似不相关的文化典故和哲学思辨,它们非但没有冲淡主题,反而像强有力的脚注一样,为核心论点提供了坚实的理论支撑。这本书迫使我跳出舒适区,去审视那些我一直逃避的社交焦虑的根源。它不是教你成为另一个人,而是引导你发掘并优化那个最真实、最有魅力的自己。这种内向型的自我建设,远比浮夸的技巧模仿来得更持久和有效。

评分说实话,刚拿到书的时候,我有点担心它会落入俗套,毕竟“搭讪”这个主题常常伴随着轻浮和肤浅的标签。但这本书完全打破了我的这种刻板印象。它没有提供任何速成的“万能开场白”或“必杀技”,相反,它花了大篇幅去探讨“自我价值的建立”和“如何与陌生人建立真诚连接的可能性”。作者的视角极其宏大,他将社交视为一种文化现象,一种个体与社会结构互动的方式。阅读过程中,我仿佛被带入了一个高层次的学术研讨会,探讨的议题是如何在现代社会保持真实性。其中关于“幽默的构建”那一章,简直是天才之作,它不是教你如何讲笑话,而是剖析了幽默感背后的自信和智慧如何自然流露,那是一种由内而外的气质散发,而非刻意为之的表演。这本书要求读者具备一定的阅读耐心和批判性思维,它反对盲从,鼓励读者根据自身情况去内化和调整作者提出的概念。对于那些追求深度和内涵的读者来说,这无疑是一笔宝贵的财富,它提升的不是一时的谈吐,而是长远的个人魅力基石。

评分这本书的书评往往集中在它的实用价值上,但我更想谈谈它带给我的情感冲击和思维上的重塑。它像一面镜子,照出了我在社交场合中过于自我中心的倾向。作者对“给予与索取”之间平衡的论述尤其深刻,他强调了真正的吸引力源于无私的关注和价值的输出,而非急切的自我推销。我发现作者的写作风格非常具有画面感,许多场景描述得栩栩如生,让人仿佛身临其境地体验着那种社交的张力与魅力。比如,他对“非语言线索的解码”的细致描绘,简直可以拿去做行为心理学的案例分析了。这本书不是那种读完就束之高阁的书,它更像是一个需要反复翻阅的工具箱,每次重读都会有新的领悟,因为你自身的阅历和心境在不断变化。它鼓励你将每一次互动都视为一次学习的机会,一次完善自我模型的机会。最终,它带来的改变是微妙而持久的,它没有让你变成一个油嘴滑舌的人,而是让你成为了一个更懂得如何尊重他人、如何有效表达善意与自信的人。这种由内而外的气质转变,才是这本书真正的价值所在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有