具体描述

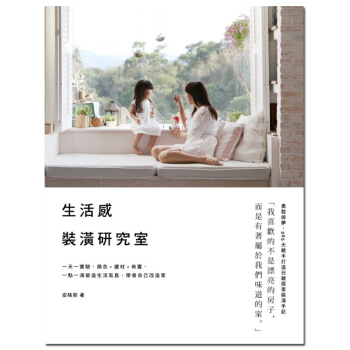

視覺對比家居風:改變家具擺設的空間再生法

Visual Contrast

- 作者: 提姆.藍道爾

- 原文作者:Tim Rundle

- 譯者:陳敬元

- 出版社:山岳

- 出版日期:2014/10/03

- 語言:繁體中文

詳細資料

- ISBN:9789862484142

- 規格:平裝 / 196頁 / 19 x 26 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

由頂尖諾丁漢特倫特大學藝術與設計系教授提姆.藍道爾,

引導新手掌握形狀、色調、佈置、風格等13項對比原理,

4幅全彩拉頁完整分解空間擺設技巧,

適合活用於各領域的室內設計聖經!

為何有些視覺組合比較刺激又活潑?

為何相同物件經過不同的佈置後,有些組合較賞心悅目?

答案是設計師的祕密──視覺對比。

突破一般室內設計書的佈置思維,運用「視覺對比」豐富空間的層次與想像!

形狀X色彩X佈置X個性四大視覺對比,創造令人驚奇的空間視點

從設計中較無彈性的形狀開始,到較容易改變的物件擺放位置,本書遵循設計工作的流程,以4個章節分述視覺反差在室內空間的應用技巧──形狀、色彩、佈置、個性,教你找出空間的主要視點!

形狀:一幅巨大的鑽石影像會比巨型的地貌圖更令人驚訝。

色彩:眼睛會透過聯想來看色彩,讓視覺感受到火焰的紅色,便能更深切體會藍色的涼爽。

佈置:對稱性可以反映頗具玩味的復古設計,隨機擺設則能呈現自由的風格或抽象感。

個性:打破年代或風格分類,結合年代相差最久遠的物件,創造跨世代的視覺戲劇張力。

頂尖設計師提姆.藍道爾親自示範,居家空間再設計的極致發揮

39幅取材自提姆.藍道爾居家空間的精彩照片,結合設計典範與對比美學的獨特風格,利用既有家具和擺飾達成空間再設計,經由文字解說與細部圖片的搭配,讓對比的驚艷效果震撼你的視覺體驗!

★陶瓷VS.編織品、棕色VS.黃色,質地及色彩的反差提升視覺美感!

★書籍和雜誌堆疊成區塊和展示平台,紙卡與紙張輕鬆襯托出裝飾品的活潑對比色調!

★將同色的陶瓷杯組與茶壺分開,延伸畫面色彩;選用和牆面色調一致的桌巾,展示明亮的金屬素材超吸睛!

13款主題迷你別冊+105款範例+4幅精彩拉頁,詳解反差的混搭技巧

★迷你別冊:透過左、右頁不同的視覺呈現,細述「大VS.小」、「水平VS.直立」、「平面VS.立體」等13款對比概念,例如以攝影將立體物件轉化為平面擺設,或是善用體積與空間的關係,選擇比預期大或小的物件進行佈置,強化室內設計戲劇化的想像!

★105款居家空間佈置實例:收錄來自不同領域、家庭的設計案例,清楚點出視覺對比的局部運用,不必購買新家具,也能讓現有的擺飾成功化身視覺焦點!

★4幅全彩大拉頁:提供單一空間完整範例,混搭各式對比概念,詳述佈置前、後運用的元素,依序解釋步驟與效果,輕鬆活用視覺反差為整體設計加分!

目錄

引言 06

形狀 12

比例 大 VS. 小 14

維度 平面 VS. 立體 26

形態 有機 VS. 幾何 38

色彩 54

溫度 冷 VS. 熱 56

色調 明 VS. 暗 68

強度 低調 VS. 鮮明 80

反差 正 VS. 負 90

佈置 106

方向 水平 VS. 直立 108

數量 單數 VS. 複數 120

排序 對稱 VS. 隨機 132

個性 148

年代 當代 VS. 古典 150

態度 嚴肅 VS. 俏皮 162

文化 民族風 VS. 歐式 174

參考資料 190

照片來源 192

索引 194

致謝 196

用户评价

这本书的装帧和印刷质量也值得称赞,毕竟作为一本侧重“视觉”的书籍,纸张的质感和色彩还原度至关重要。我收到的这本实体书,无论是墨色的沉稳还是图片的清晰度,都非常到位,这极大地提升了阅读体验。更重要的是,它在内容编排上展现出一种极强的“交互性”。作者没有把读者当成被动的接收者,而是像一个经验丰富的向导,引导你不断地进行思考和比较。你会发现,读着读着,就走进了自己的想象空间——“如果我把客厅的墙面换成这种冷灰色,再搭配那个暖木色的沙发,视觉上会不会更平衡?” 这种带着探索欲的阅读过程,比单纯地吸收知识更有趣、更有效。这本书成功地搭建起了一座“美学理念”与“居家实践”之间的桥梁,它不是一本用来收藏的精装书,而是一本需要被随时翻开、被笔迹标注、被咖啡渍点缀的“活工具书”。它真正做到了用对比的力量,打开了我们对家的全新想象。

评分说实话,我原本对“如何通过视觉对比来提升家居感”这个主题有点怀疑,觉得可能噱头大于实用性。但阅读完后,我完全打消了这个顾虑。这本书的价值在于,它把抽象的美学概念具象化了。它不仅仅告诉你“这个搭配好看”,而是告诉你“为什么好看,以及如何用你的预算和空间实现它”。举个例子,关于色彩的运用部分,它没有停留在基础的“冷暖色调”上,而是展示了“同色系深浅变化”如何能创造出奢华感,以及“高饱和度色彩点缀”如何能打破沉闷。每一次翻页,都是一次视觉上的小冲击和认知上的小突破。我特别佩服作者那种对细节的极致追求,即便是墙面肌理的选择、窗帘的垂坠感,都会被纳入对比的范畴进行探讨。这让我意识到,家里的舒适度,往往就藏在这些不易被察觉的“对比”之中。现在,每当我准备购买一件家具或装饰品时,都会不由自主地拿书中的对比案例来衡量,问自己:它和周围的环境对比起来,是否和谐?是否能达到我预期的效果?这已经从读书行为,转化为了我的日常思维习惯。

评分对于我这种既想追求设计感又对预算斤斤计较的普通工薪阶层来说,这本书提供的指导简直是“雪中送炭”。它的一大亮点是,它不仅仅展示了那些动辄百万的样板间,而是非常务实地探讨了如何在有限的条件下,通过“视觉锚点”的设置和“材质的聪明组合”来营造高级感。例如,书中有一章专门对比了不同价位地毯的纹理和视觉重量感,这让我明白,一些“看起来贵”的效果,并非完全依赖昂贵材料,而是取决于你如何通过对比手法去突出某一个焦点。它教会我如何用最少的钱,去“骗过”眼睛,让空间看起来更饱满、更有层次。这种实操性极强的建议,让我觉得不再害怕动手改造自己的小窝了。过去总觉得设计是设计师的专利,读了这本书,感觉自己也掌握了一套基础的“视觉优化公式”。它鼓励你去尝试、去观察,去用对比的眼光审视你现有的空间,而不是被动接受现状。

评分这本书简直是为我这种“装修小白”量身定做的救星!拿到手里的时候,光是封面那种清新又不失质感的视觉效果,就让人忍不住想立刻翻开一探究竟。我一直对家居设计充满了好奇,但面对市面上那些动辄大道理、术语堆砌的专业书籍就望而却步。这本不一样,它把“看”和“做”的距离拉得非常近。书中对不同风格的解析,不是那种干巴巴的理论陈述,而是通过大量的实景对比图来展示的。比如,同一块空间,用了不同的色彩搭配和家具布局,氛围感能瞬间转变,这种“before & after”的冲击力,远比单纯的文字描述来得震撼和直观。我尤其喜欢它在处理细节处理上的用心,比如灯光的选择如何影响空间层次感,材质的混搭如何营造出高级感,这些都是我在实际挑选材料时常常感到迷茫的点。读完前几章,我感觉自己对“好看的家”有了一个初步且清晰的判断标准,不再是看到什么都觉得“好像不错”,而是能明确说出“我喜欢这个调性,因为它解决了采光问题/放大了空间感”。这对于指导我后续的软装采购,简直太有帮助了,感觉就像请了一位耐心的私人家装顾问在身边指导一样。

评分这本书的结构设计非常巧妙,它不像很多设计书籍那样从宏大的理论体系开始,而是直接切入最核心的痛点——如何区分和选择适合自己的风格。作者似乎深谙普通读者在面对“北欧风”、“日式风”、“工业风”时那种“脸盲”的困境。书中采用了大量并置对比的手法,不是简单地罗列不同风格的特点,而是将它们放在一起,让你清晰地看到风格之间的细微差别和核心差异点。比如,在解析“简约”和“极简”时,它不仅展示了视觉上的差异,更深层次地剖析了背后所代表的生活哲学。这种对比训练,极大地提高了我的审美敏感度。翻阅过程中,我发现自己开始下意识地去分析路过的咖啡馆或者朋友的新家,试图找出其风格的“基因”。更令人惊喜的是,它并没有强迫读者站队某一固定风格,而是鼓励你在理解核心要素的基础上进行混搭和创造。这种开放式的引导,极大地释放了我对家居布置的束缚感,让我明白家是用来“住”的,风格是为你服务的,而不是你被风格所奴役。这本册子已经成为了我茶几上最常被翻阅的“灵感速查手册”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]台湾原版 麻理惠的整理魔法 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10084585714/58b38c93Nf0019126.jpg)