具体描述

内容简介

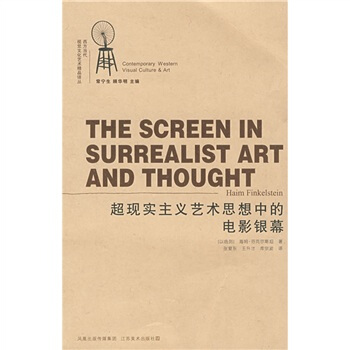

对于想要深入了解法国超现实主义绘画、文学及电影作品的读者来说,《超现实主义艺术思想中的电影银幕》无疑是一部专业必读书,并且是一部颇具深度的代表作品。同时,作者的研究角度以及写作方式对于专业人员来说也是一个很好的范例。出现在第1次世界大战后的法国超现实主义运动,是一场对资本主义传统文化思想的反叛运动,其内容不仅限于文学,也涉及绘画、电影、音乐等艺术领域。作者将20世纪20至30年代的超现实主义思想和艺术作品作为讨论对象,以“电影银幕”作为中心概念,以超现实主义及其外围的著作和视觉作品为基础,对超现实主义运动的主要艺术家如布列东、达利、恩斯特、马格里特、米罗、梅森等的各类艺术作品进行了深入而丰富的讨论。作者简介

海姆·芬克尔斯坦1940年生于以色列,1972年获纽约大学博士学位,现为以色列本古里安大学艺术系教授。他重点研究超现实主义电影的空间概念以及流行艺术中的视觉分层,通过多学科交叉的方式研究艺术、建筑和设计思潮,写作风格具有乌托邦式色彩。已出版著作《超现实主义与对象的危机》、《超现实主义与流行艺术》、《萨尔瓦多·达利的绘画与文学1927—1942》、《变形的水仙》等,并主编《达利文选》。内页插图

目录

插图表鸣谢

前言

1 德斯诺斯的银幕、阿拉贡的窗玻璃、费拉德的“自知银幕”

银幕之后

梦与银幕的白色

投影与反射:德斯诺斯和阿拉贡

费拉德的分层景深

自知银幕

2 超越现实的表面

门与窗:通往神秘之门

巴黎的乡下人:电影

阿拉贡:双重幻影玻璃房

布列东的城堡

街道乃“油画背景”——《娜佳》书中的摄影照片

3 布列东的窗户

“从我面前延伸出去并消失的景色”

“遥远的地方有什么呢?”

“蒙着薄纱的想象”

“敲窗户”

“世界上最迷人的电影”

4 马克斯·恩斯特——精神空间的概念

德·契里科的空间形式

“连续的矛盾图像”——恩斯特的分层景深

向内凝视

恩斯特的舞台前景——画面与电影银幕

电影银幕与外壳——恩斯特的拓印画

5 马格里特的分层景深

马格里特的“超现实主义神秘”

马格里特的电影——《芬托马斯》与分层景深

马格里特的电影银幕——深层画面

6 不透明与透明的辩证法——米罗

超现实主义与立体主义的颠覆——米罗与梅森

米罗的蜘蛛网

“空间是一扇窗”——米罗的分层景深

“海洋的整个深度和整个表面”

“当我作画的时候,我抚摸我所做之事”——米罗的绘画表面

模糊的不透明性——米罗1929年创作的拼贴画

7 容纳与离散的辩证法——梅森

“隐秘建筑的梦想”

“玻璃盔甲”

梅森的“皮肤自我”——人体的容纳与离散

母亲的外壳(the mother envelope)

梅森的“沉淀物”——年久失修的皮肤自我

电影银幕样式的分解——梅森的“神秘解剖”

8 20世纪30年代——电影银幕样式之消逝

从“夜间革命”到“日间革命”

“万物皆为透明”

“一种无限美好的物质”

达利的妄想狂一评论时期

空间中的主体与主体的空间——达利的变形视觉图像

一连串梦幻图像——马克斯·恩斯特的拼贴画小说

“摈弃这种幼稚的‘习惯做法’,即电影银幕”

精彩书摘

2 超越现实的表面门与窗:通往神秘之门

在前一章中,我好几次谈到了门抑或墙上的其他孔洞在费拉德电影中所起的作用。门或出入口被认为是设置陷阱和秘密通道的一种方法;它们不仅是构建分层景深的主要方法,而且还能使人联想起隐藏在门后面或门框黑暗之中的许多看不见的东西。 分层景深一方面描绘了许多有情节的场景,另一方面它有时还能逗引人们窥视门中的情景。正因为有了这些排列组合和变化,费拉德的门和窗才能在超现实主义的神秘和神奇概念中发挥独特的作用,这些神秘和神奇不是隐藏在门、窗或其他秘密的意外孔洞之后,就是潜藏在日常的现实生活之中。

在《恰似在林中》(1951年)一文中,布列东不仅描绘了电影“把心灵带往别处的能力”,而且还描述了人们从“其中一扇通往黑暗的隔音门”中走过时所产生的“心理或精神场景的变化”。…在他的心中,从这些门中走过好像就是从“醒与睡之间的既令人迷惑又令人难以捉摸的临界点中走过一样”。 30年前的1922年,布列东在其文章《媒介的引入》(Entr6e des mfdiums)中盛赞了当时所开的“会议”;他详细阐述了自动写作的“魔幻般的听写”(magic dictation),正如苏伯尔和他本人在《磁场》中所描述的一样(从引申意义上讲,那是“会议”上所发生的一切),它就是沉浸在“普遍意识”之中搜集从“影子的口”中流露出来的词汇。以门(引申来讲是嘴巴或其他孔洞)的概念联系起来的黑暗和影子以及这扇通往神秘和未知——抑或暗示着它们的存在的门——似乎是一条连续不断地贯穿在大多数超现实主义理论之中的主线。布列东把这些门、窗和其他孔洞与心灵的内心隐秘处联系在一起(我应该补充的是布列东常常想把这些内心隐秘处同某些普遍的神秘事物联系在一起);然而,对阿拉贡而言,它们则表示了可望不可及的存在现实的秘密状态:“只要触及人类的弱点,通往神秘的大门就会打开,我们就已进入了神秘黑暗领域”;在那里, “人类幻想的整个动物群”在“光线昏暗的人类活动区域”中飘移……

在超现实主义的文章和诗歌中有许多地方都谈到了门和窗户。“我不知道任何神秘的事物,我甚至连这个词的意义都不懂!”艾吕雅在他的一篇散文诗中坚持说。 可能是为了否定这种说法,他在几行以后又表示“空间还有门和窗户”,其隐含意义是由种种门和窗户暗示的神秘事物还是有可能存在的。…假设存在于门或窗户之后的内容千差万别,每个作家有不同的见解和看法,然而,其主体思想还是神秘和未知的意义。 隐藏在门后的未知事物可能具有一种不祥的或危险的特征。 艾吕雅在1932年创作的一首诗《现实生活》 (LaVie imm6diate)中写道:“门开了,窗户露了出来/寂静的大火燃烧起来了,它使我头晕目眩/一切都是我注定要遇到的,一切都是我永远也不愿遇见的生灵。”此外,它还有可能表示梦与诗歌。 对皮埃尔?瑞维迪(Pierre Reverdy)而言,他在其1924年发表在《超现实主义革命》第1期上的文章《墙中做梦人》中则认为死亡的虚无和梦的无限领域存在于同一扇门之后。他写道,当他不再做梦的时候,他也不能忘记他是存在的,而且,有一天他将不复存在。“但是,我能从通往虚无的那扇门的两个不等的门框之间逃走,到达墙的另一边,目的是在梦的无限领域中寻觅有价值的东西,因为梦是我的灵魂赋予现实的一种特殊形式。”对德斯诺斯而言,他在其小说《自由或爱情!》中则表示门是为某种艳遇而开启的。“巴黎关上了它的门和窗户,熄灭了它的灯……一个裸体女人敲着每一扇门,打开了每一对闭着的眼帘。”在他的色情幻想中,色情与神秘结合起来了。 “那时,我的门经常为神秘敞开着,但是神秘进来后就随手关上了她身后的门。从那以后,我没有听到她说过一句话,我听到的只是一大片噔噔的脚步声,一群裸体女人包围了我的锁眼的那种噔噔的脚步声。”(《自由或爱情!》,第39页;法文原版《自由或爱情!》,第20页)

在这一章中,我将研究在20世纪20年代超现实主义著作中电影银幕作为镶嵌在现实表面的门槛所起的隐喻作用以及安装在这些表面之上的门与窗户的特殊作用。 这些表面是隐喻通道或主宰超现实主义思想的两个领域——梦与神秘思想和现实思想——之间的门槛的核心所在地。超现实主义诗人之间的区别常常在于他们总结概括这些通道的作用的方法。从这个意义上说,我认为布列东和阿拉贡代表了两种类似却又有些不同的思想观点;与此同时,这些思想也阐明了他们构想超现实概念的方法。

巴黎的乡下人:电影

阿拉贡的视觉与一种非常近似的现实感知概念有很深的关系。

《巴黎的乡下人》的特点相当突出,它追求对地点和他的“乡下人”在巴黎歌剧区周围闲逛时所走的路线的精确空间描述;它注重观察现实表面的最细微的细节——尤其是那些构成了歌剧院走廊的细节,那个“主宰了爱情与死亡双重游戏的巨大玻璃棺材” (《巴黎的乡下人》,第34页;法文原版《巴黎的乡下人》,第44页)。在第1章中,我重点研究了在占据了绝大部分歌剧院走廊墙壁空间的商店玻璃橱窗中的反射经验以及它所暗示的视觉双重性——视觉双重性包括玻璃橱窗上的平面图像、幻想图像的场所以及商店橱窗内部景深中的景色。 正如我前面所阐释的一样,窗户补充说明了德斯诺斯的银幕概念:银幕既是一面镜子同时又是一扇窗户,而且它还是想象——记忆与欲望的一种必然结果——和现实的一种混合场所。

在接下来的论述中,我将拓展银幕的这种概念,把这种概念延伸到使书成为一个整体的电影拼贴画之中。 在第1章的结尾,我运用谈论麦茨的假设时所用的术语分析了作为“观众”的阿拉贡在拐杖商店那一幕中的情景;正如前面所引用的一样,麦茨的假设是关于——

礼堂里的两个锥形光束:一个是在银幕上终止的;既然它是投射的,所以它既是从放映盒(projection box)开始的,又是从观众的视觉开始的。而另一个则是从银幕开始的,既然它是内投的(内投在视网膜——第二种银幕上),所以它就“储存”在观众的感知中。

阿拉贡到底是不是从如此精确的电影角度来理解拐杖商店那一幕中的情景,我们不得而知,也无从谈起;但是,把书当作一个整体来看的观点来源于电影是丝毫没有疑问的。 阿拉贡在写给雅克?杜赛(JacquesDoucet)的一封信中就阐述了他从此方面理解《巴黎的乡下人》的观点。在这封信中,他说:“先生,这里是我们的电影《巴黎的乡下人》第二幕的开始……”关于电影对超现实主义写作所产生的巨大影响,不同的作家和评论家都有过论述;他们的重点主要放在超现实主义散文创作的电影特征以及超现实主义诗歌形象的电影特征。很显然,书包含了各式各样的叙述形式。这些叙述形式可以看作是电影的特殊技法,比如说特写镜头、叠印和叠化画面(由图像的移动形成的,它们相互淡入淡出)。《巴黎的乡下人》的电影成分可能还要更重要些,然而,从某种不同的方面看,它虽说与上面所讲的不无关系,但却更有益于我们分析解释现实表面的“银幕”能力,因为这些都是阿拉贡感知和描绘的。 现在让我再来重新探讨拐杖商店那一幕。 正如我以前所谈论的一样,正因为它把想象投影在现实之上,正因为商店橱窗是这种集合发生的“银幕”,所以它才能用电影语言进行类比,所以它才符合观众面对投影在银幕上的电影的情景。此外,这种表面与深度的双重视觉模式还表示了幻想与所经历的现实的集合、想象与实际感知的东西的集合。这种集合发生在一种隐喻的玻璃窗上,一种“银幕”上;此种银幕类似于我即将从概念上介绍的纸张。 纸张是用来支撑拼贴画的各种元素的,也就是说,它是拼贴画创作活动发生的场所或背景。

阿拉贡1923年撰写了《错觉画家马克斯?恩斯特》一文;此文当时没有发表,但是后来却被收录进了《拼贴画》(1965年)一书。 在这篇文章中,阿拉贡认为恩斯特的拼贴画元素虽然有时巧夺天工地与绘画融为一体,不露丝毫痕迹,但是有时也恰恰相反,一切似乎都是拼贴画:

所有这些元素可能使恩斯特想起了一种技法中的其他元素,此种技法完全类似于诗歌形象创作的技法。这里是一个马匹即将跳过去的围栏;它是一种错觉:仔细一看,你认为是围栏的东西实际上是一个勾编网眼织物的图片模型。马克斯?恩斯特真是一位错觉画家。

前言/序言

用户评价

对于一个对光影与时间的哲学性讨论抱有浓厚兴趣的读者来说,这本书的理论视角转换无疑是极具吸引力的。它似乎拒绝将电影银幕视为一个简单的平面反射镜,而是将其置于一个更广阔的、充满潜意识投射的战场。我留意到作者似乎对“凝视”和“失焦”这两种视觉策略给予了特别的关注,并且试图将这些电影技巧与超现实主义绘画中对物体并置的荒谬性进行对接。这种跨媒介的对话,让原本可能枯燥的电影理论变得鲜活起来,它不再是孤立的文本分析,而是变成了一场关于人类感知极限的深刻探讨。读到关于“时间断裂”的那一小节时,我甚至能联想到某种物理学的悖论,这种思维的延展性是这本书带来的巨大价值。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴,尤其是封面那张精心挑选的、带着梦幻色彩的摄影作品,一下子就抓住了我的眼球。初翻阅时,我立刻被它那排版上的匠心所吸引,字体选择的冷峻与插图的迷离氛围形成了强烈的对比,仿佛在引导读者进入一个介于清醒与梦境之间的空间。内页的纸张质感高级,即便是长时间阅读也不会感到疲惫,这无疑是出版商对阅读体验的尊重。虽然我尚未深入到文本的宏大叙事中,但仅凭这外在的精致度,就已经能感受到作者和编辑团队对“超现实主义”这一主题的深刻理解和致敬。这种对媒介本身的关注,本身就与电影艺术中对银幕这一载体的探讨有着异曲同工之妙。它不仅仅是一本书,更像是一件可以被珍藏的艺术品,放在书架上,本身就散发着一种低调而引人遐思的气质,让人迫不及待想去揭开它内在的秘密,探寻那些被精心构筑的图像与文字之间的张力。

评分我得说,这本书的引言部分处理得极其巧妙,它并没有急于抛出冗长晦涩的理论框架,而是采取了一种叙事性的切入点。作者似乎选择了某个特定的、极具象征意义的早期电影片段作为锚点,像一个经验老到的策展人,带领我们绕过学院派的教条,直接触碰到超现实主义精神的核心——那种对日常逻辑的颠覆与潜意识的直觉捕捉。读着那些句式结构变化丰富、充满隐喻的句子,我感觉自己像是在跟随一位智者漫步于一座由弗洛伊德和布努埃尔共同搭建的迷宫。尤其让我印象深刻的是,作者在描述“观看行为”时所用的那种几乎是诗意的语言,它将观众从被动的接收者提升到了主动的共谋者地位,这种视角转换是极其新鲜且发人深省的。它暗示着,银幕本身就是一个可以被精神力量渗透和重构的场所。

评分这本书的引文选择和注释体系也展现了极高的学术素养和广博的知识面。我随手翻开几页,看到的引用来源横跨了哲学、心理分析、美学史甚至一些边缘的艺术运动文献。更难得的是,作者似乎非常擅长在恰到好处的地方插入一些鲜为人知、但极具启发性的艺术家手稿或私人信件片段。这些“幕后花絮”式的材料,极大地增强了文本的真实感和现场感,避免了理论架空。它让人感觉到,作者不是在纸上谈兵,而是真正深入到那些开创性的思想家的创作现场,与他们一同经历那种思想的挣扎与突破。这种扎根于原始资料的论述方式,使得整本书的论点都显得异常坚实有力,让人对其中所描绘的银幕奇观深信不疑。

评分这本书的目录结构透露出一种精心编排的节奏感,它不是简单的时间线推进,而更像是一次螺旋上升的探索。从对达达主义残余精神的审视,到对特定视觉元素的符号学分析,再到媒介技术与梦境重构之间的辩证关系,每部分的过渡都显得自然而然,仿佛是遵循着某种内在的逻辑链条在展开。我注意到作者在章节标题的选择上,也极少使用直白的学术术语,而是偏爱那些充满画面感的短语,这无疑为严肃的理论讨论注入了一剂活泼的想象力。这种非线性的组织方式,完美呼应了超现实主义本身反线性叙事的特点,使得整部作品在阅读体验上更像是一部多层次、需要反复咀嚼的实验电影,每一层都能品尝出不同的滋味和新的发现。

评分需要~~~~~~~~~~~~~

评分hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

评分在超现实主义的文章和诗歌中有许多地方都谈到了门和窗户。“我不知道任何神秘的事物,我甚至连这个词的意义都不懂!”艾吕雅在他的一篇散文诗中坚持说。 可能是为了否定这种说法,他在几行以后又表示“空间还有门和窗户”,其隐含意义是由种种门和窗户暗示的神秘事物还是有可能存在的。从任何角度,均是一本用力颇深的著作。

评分如果你觉得自己笑不出来 强迫自己微笑 如果自己单独一人的时候 不妨唱唱歌 尽量让自己高兴起来 就好像你真的很快乐一样 那就能使你快乐 事实上 行动和感受是并道而驰的 所以你需要快乐时 可以强迫自己快乐起来 就是让自己知道快乐时出自自己的内在的心情 不需要向外界寻求的在辩论中获取利益的唯一方法就是避免争论,一个成大事的人,不能处处计较别人 消耗自己的时闲去和人家争论,无谓的争论 对自己性情上不仅有所损害 且会失去自己的自制力 在尽可能的情况下 不妨让自己谦让一点 与其跟一只狗抢路 不如让狗先走一步 如果给狗咬了一口 即使把狗打死了 也不能治好你的伤口苏格拉底辩论法:以“是,是”作为对方唯一的反应观点 问的问题都是反对者愿意同意而接受的 不断获得对方的同意 承认,最后使反对者在不知不觉中接受了在数分钟前他还坚决否认的结论如果你错了 迅速郑重的承认下来 如果在别人责备你之前很快承认你的错误 对方想要说的话你已说了 他就没话说了 你有99%机会获得他的谅解 任何一个愚蠢的人 都会尽力辩护他的过错 而多数愚蠢的人是能承认自己过错的 用争夺的方法 你永远无法得到满足 可是当你谦让的时候 你可以得到比你期望多得多的多“不甘平庸,崇尚奋斗” 生命的价值是需要用努力奋斗来实现的,从踏入这个世界开始我们就被赋予了一种无形的责任,或轻或重,演绎了不同的人生。每一个人都有属于自己的生命轨迹,我们在一旁观看,观看他人的欢喜或忧愁。一辈子就那么长,我们不能沉浸在他人的缤纷的舞台上,我们还有自己的舞台需要用心去演绎。“自强不息,厚德载物”,我崇尚这种宏广的精神境界。“自强”这是立身的前提,我们需要用她来夯实自己的人生基石;“厚德”这是一生的财富,只有“厚德”我们才能赢得尊重。 好好奋斗,为了自己,为了年迈的父母,为了那一个曾爱我如假如我们想交朋友,就应该先出来替别人做些事情,需要时间、精力、公义、体恤的事情。 2. 真诚的对别人发生兴趣 3. 时刻保持微笑,他是我们与人相处最好的方式 4. 我也改掉原有对人的批评,把斥责人家的话,换成赞赏和鼓励。我再也不会说我需要什么,而是尽量去接受别人的观点。眼前的演变,已改变了我原有的生活,现在我是一个跟过去完全不同的人了,一个比过去更快乐,更富有的人。和书店的比较过了,应该是正版图书。价格可以,购买方便,送货上门,网购就是好,我一下买了好几本书。京东的物流很给力,送货的速度还不错,商品的质量也可以接受,价格也能比较公道。你,值得拥有!超低的价格,超好的质量,超高的品质,感谢京东,有你陪伴,真好!不错,很喜欢。

评分超现实主义的产生比达达主义稍晚。超现实主义并非美学样式的革新,但它深刻地影响着欧美的艺术运动,不仅左右绘画艺术的发展,也波及到小说、电影、戏剧和诗歌等诸多方面。

评分这本书还是不错的,就是译介稍稍有些不足,读起来有些吃力,但还是比较推荐电影专业的学生看看~

评分需要~~~~~~~~~~~~~

评分“超现实主义明确强调受理性控制和受逻辑支配的现实是不真实的,只有梦幻与现实结合才是绝对的真实、绝对的客观。” 超现实主义者主张把生、死、梦,现实、过去、未来结合在一起,把它们统一起来。于是他们的艺术作品纷纷呈现出神秘、恐怖、荒诞、怪异的特点。本雅明曾对此有重要著述。对于想要深入了解法国超现实主义绘画、文学及电影作品的读者来说,《超现实主义艺术思想中的电影银幕》无疑是一部专业必读书,并且是一部颇具深度的代表作品。同时,作者的研究角度以及写作方式对于专业人员来说也是一个很好的范例。出现在第一次世界大战后的法国超现实主义运动,是一场对资本主义传统文化思想的反叛运动,其内容不仅限于文学,也涉及绘画、电影、音乐等艺术领域。作者将20世纪20至30年代的超现实主义思想和艺术作品作为讨论对象,以“电影银幕”作为中心概念,以超现实主义及其外围的著作和视觉作品为基础,对超现实主义运动的主要艺术家如布列东、达利、恩斯特、马格里特、米罗、梅森等的各类艺术作品进行了深入而丰富的讨论。 在《恰似在林中》(1951年)一文中,布列东不仅描绘了电影“把心灵带往别处的能力”,而且还描述了人们从“其中一扇通往黑暗的隔音门”中走过时所产生的“心理或精神场景的变化”。…在他的心中,从这些门中走过好像就是从“醒与睡之间的既令人迷惑又令人难以捉摸的临界点中走过一样”。 30年前的1922年,布列东在其文章《媒介的引入》(Entr6e des mfdiums)中盛赞了当时所开的“会议”;他详细阐述了自动写作的“魔幻般的听写”(magic dictation),正如苏伯尔和他本人在《磁场》中所描述的一样(从引申意义上讲,那是“会议”上所发生的一切),它就是沉浸在“普遍意识”之中搜集从“影子的口”中流露出来的词汇。以门(引申来讲是嘴巴或其他孔洞)的概念联系起来的黑暗和影子以及这扇通往神秘和未知——抑或暗示着它们的存在的门——似乎是一条连续不断地贯穿在大多数超现实主义理论之中的主线。布列东把这些门、窗和其他孔洞与心灵的内心隐秘处联系在一起(我应该补充的是布列东常常想把这些内心隐秘处同某些普遍的神秘事物联系在一起);然而,对阿拉贡而言,它们则表示了可望不可及的存在现实的秘密状态:“只要触及人类的弱点,通往神秘的大门就会打开,我们就已进入了神秘黑暗领域”;在那里, “人类幻想的整个动物群”在“光线昏暗的人类活动区域”中飘移……

评分如果你觉得自己笑不出来 强迫自己微笑 如果自己单独一人的时候 不妨唱唱歌 尽量让自己高兴起来 就好像你真的很快乐一样 那就能使你快乐 事实上 行动和感受是并道而驰的 所以你需要快乐时 可以强迫自己快乐起来 就是让自己知道快乐时出自自己的内在的心情 不需要向外界寻求的在辩论中获取利益的唯一方法就是避免争论,一个成大事的人,不能处处计较别人 消耗自己的时闲去和人家争论,无谓的争论 对自己性情上不仅有所损害 且会失去自己的自制力 在尽可能的情况下 不妨让自己谦让一点 与其跟一只狗抢路 不如让狗先走一步 如果给狗咬了一口 即使把狗打死了 也不能治好你的伤口苏格拉底辩论法:以“是,是”作为对方唯一的反应观点 问的问题都是反对者愿意同意而接受的 不断获得对方的同意 承认,最后使反对者在不知不觉中接受了在数分钟前他还坚决否认的结论如果你错了 迅速郑重的承认下来 如果在别人责备你之前很快承认你的错误 对方想要说的话你已说了 他就没话说了 你有99%机会获得他的谅解 任何一个愚蠢的人 都会尽力辩护他的过错 而多数愚蠢的人是能承认自己过错的 用争夺的方法 你永远无法得到满足 可是当你谦让的时候 你可以得到比你期望多得多的多“不甘平庸,崇尚奋斗” 生命的价值是需要用努力奋斗来实现的,从踏入这个世界开始我们就被赋予了一种无形的责任,或轻或重,演绎了不同的人生。每一个人都有属于自己的生命轨迹,我们在一旁观看,观看他人的欢喜或忧愁。一辈子就那么长,我们不能沉浸在他人的缤纷的舞台上,我们还有自己的舞台需要用心去演绎。“自强不息,厚德载物”,我崇尚这种宏广的精神境界。“自强”这是立身的前提,我们需要用她来夯实自己的人生基石;“厚德”这是一生的财富,只有“厚德”我们才能赢得尊重。 好好奋斗,为了自己,为了年迈的父母,为了那一个曾爱我如假如我们想交朋友,就应该先出来替别人做些事情,需要时间、精力、公义、体恤的事情。 2. 真诚的对别人发生兴趣 3. 时刻保持微笑,他是我们与人相处最好的方式 4. 我也改掉原有对人的批评,把斥责人家的话,换成赞赏和鼓励。我再也不会说我需要什么,而是尽量去接受别人的观点。眼前的演变,已改变了我原有的生活,现在我是一个跟过去完全不同的人了,一个比过去更快乐,更富有的人。和书店的比较过了,应该是正版图书。价格可以,购买方便,送货上门,网购就是好,我一下买了好几本书。京东的物流很给力,送货的速度还不错,商品的质量也可以接受,价格也能比较公道。你,值得拥有!超低的价格,超好的质量,超高的品质,感谢京东,有你陪伴,真好!不错,很喜欢。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![帝国的想象与建构:美国早期电影史 [The Construction of An Imagined Empire:A History of Early American Cinema] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10924703/826a312d-375b-42e5-91ea-cbb5ab273fdd.jpg)

![动画师的表演(第3版 翻译版)/高等学校动漫类规划教材 [Acting for Animators Third Edition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11442311/5652a6b9N7a9c7a9c.jpg)

![经典图案·人物动物篇(学院典藏版) [Classic Patterns] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11686458/5555b5f9N79e77835.jpg)