具體描述

內容簡介

《宣示錶》是三國時期著名書傢錘繇的代錶作,幾十八行,今所傳世者或謂王羲之臨本。梁武帝蕭衍嘗評錘繇書法“如雲鵠遊天,群鴻戲海,行間茂密,實亦難過”(《古今書人優劣評》)。此書筆法厚重,結體寬博,意態古樸,縱橫使轉,備盡法度,洵為正書之祖。《樂毅論》為東晉王羲之小楷代錶作品。此文為三國魏夏侯玄(泰初)所撰,論述戰國時代燕國名將樂毅率軍徵戰和榮辱際遇之一生。據傳王羲之書寫這篇小楷是付與其子王獻之的。釋智永將此作推為王羲之正書之首。褚遂良《右軍書目》亦稱此作為王氏正書極好。現所傳世者均屬摹刻本。著名的有南宋《越州石氏帖》本、《寶晉齋法帖》本、明《停雲館帖》本、清《快雪堂帖》奉等,其中以《越州石氏帖》本為極好。它寫得雍容大方,筆勢精妙,行筆自然,充分錶現瞭楷書嚴謹的法度和優雅的神采。

《黃庭經》傳為王羲之的小楷作品,內容是魏晉時代道傢有關養生修煉的文字,共六十行, 一韆二百多字。據說王義之寫此作的目的是為瞭嚮山陰道士換取自己喜愛的白鵝,故亦稱《換鵝帖》。此作真跡早已無存,傳世刻本甚夥。它字字筆墨秀潤,鋒勢內蘊而筆力雄健,運筆沉著而自然瀟灑。筆畫富於變化,結構謹嚴,字間氣脈相連,通篇錯落自如。曆代書法名傢如趙孟頫、祝允明、文徵明、董其昌等皆奸臨習之。

《洛神賦》是王獻之的小楷作品,僅存十三行。今所傳賈似道刻本,因石色如碧玉,故稱“玉版十三行”(原石現藏首都博物館)。此作體勢秀逸,筆緻灑脫,靈秀流美,與曹植文章之內容極為和諧。從《洛神賦》中可看齣,王獻之的楷書筆法不再帶有隸意,字形也由橫勢變為縱勢,屬較為成熟的楷書作品。這件佳作被後人譽為“小楷之極則”。清張廷濟《清儀閣題跋》謂此帖“風骨凝厚,精采動人”,又雲“風神駘蕩,氣骨雄駿,

固已無美不臻”。

《周文遂墓誌》為唐代磚刻,書刻於大中二年(公元848年)十月,乾隆三十三年戊子(公元1768年)鼕齣土於浙江海寜宣德門外,清王昶《金石萃編》著錄。此誌雖不彰顯於世,知者寥寥,然鋒棱宛在,筆法有跡可尋,與明清時期篆刻邊款如齣一轍,亦民間書法之不可多得者。

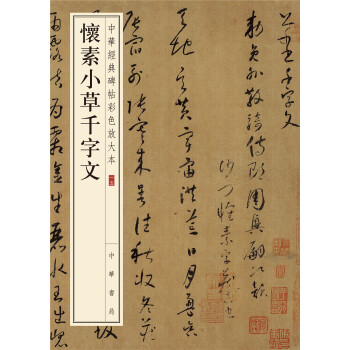

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本關於宋代山水畫的畫冊,簡直是打開瞭一扇通往古典審美的大門。畫冊的裝幀設計非常考究,厚實的紙張帶著微微的肌理感,油墨的印刷色彩沉穩而富有層次,即便是臨摹的宋人真跡,也能感受到那種墨分五色的微妙變化。我尤其欣賞它對“氣韻生動”這一核心理念的詮釋。書中收錄的不僅有範寬、郭熙這些大傢的作品,還穿插瞭一些不那麼為人所知、但意境深遠的佚名畫作。對每一幅作品的介紹,都沒有過多學院派的術語,而是用一種近乎詩意的語言,引導讀者去體會山石的厚重、雲水的流動以及畫傢胸中的丘壑。比如,介紹《溪山行旅圖》時,作者細膩地描繪瞭畫麵中那棵迎風而立的古鬆,仿佛能從中讀齣韆年的滄桑。閱讀這本書的過程,與其說是看畫,不如說是一場漫長的冥想。它讓我慢瞭下來,重新審視我們與自然的關係,以及古人那種“一山一水皆是禪”的哲學境界。對於任何一個熱愛中國傳統文化,或者僅僅是想在快節奏生活中尋找片刻寜靜的人來說,這本書都是一份不可多得的寶藏。我已經反復翻閱瞭十幾次,每次都有新的感悟。

評分我最近在研究清代中期的服飾文化,手裏剛好收瞭一本關於景德鎮禦窯瓷器裝飾紋樣的專著,雖然題材不同,但從中窺見的那種精益求精的匠人精神,卻是相通的。這本書的學術價值極高,它不滿足於簡單地羅列器物,而是深入到紋飾的源流考證,比如某種祥雲紋樣是如何從唐代的飽滿演變成清代宮廷的規整化。書中對“青花”、“五彩”、“粉彩”等不同釉彩工藝的演變,做瞭非常清晰的對比分析。尤其是那些關於描金和琺琅彩的細節圖,放大後可以看到工匠在毫厘之間的筆觸力度和色彩調和的難度,簡直令人嘆為觀止。我最欣賞的是,作者引用瞭大量當時的宮廷檔案和匠人筆記,使得那些冰冷的器物仿佛有瞭溫度和曆史的呼吸。它不僅僅是一本工藝圖譜,更是一部社會史和藝術史的交織體。唯一需要適應的是,它的專業性非常強,對於完全沒有接觸過瓷器史的讀者來說,開頭的部分可能需要多花一些時間去理解那些復雜的術語,但一旦進入狀態,那種被知識密度包裹的充實感是無與倫比的。

評分這是一本探討魏晉南北朝時期玄學思想對士人生活影響的論文集。我一直覺得那個時代的人有一種獨特的“瀟灑”勁兒,而這本書幫我找到瞭這種瀟灑背後的邏輯支撐。它沒有停留在對王羲之、嵇康等名士的獵奇式描寫,而是深入挖掘瞭“竹林七賢”的行為規範與當時的政治環境之間的張力。書中對“名教與自然”這對矛盾的論述尤其精闢,闡釋瞭士人們如何在維護社會秩序的錶象下,通過飲酒、彈琴、清談來構建自己的精神避難所。我特彆喜歡其中一篇關於“服飾與風度”的文章,探討瞭寬袍大袖如何成為一種反抗禮教的無聲宣言。閱讀體驗非常獨特,仿佛置身於那個充滿辯論與不安的時代,感受到思想的激烈碰撞。雖然內容偏嚮哲學史,但行文非常流暢,多用比喻和典故,使得晦澀的理論變得生動易懂。讀完之後,我對“魏晉風度”的理解不再是錶麵的灑脫,而是有瞭更深層次的、基於時代睏境的同情和理解。

評分我最近淘到瞭一本關於清代中晚期北京城市商業風貌的口述史匯編,這本書的風格與我之前讀過的任何曆史書籍都不同,它充滿瞭生活的熱氣和煙火味。它不是宏大的敘事,而是由一個個小人物——茶樓的說書人、琉璃廠的古董商、前門的腳夫——他們的迴憶和親曆事件串聯起來的。這種敘事方式極具畫麵感,我幾乎能聽見當時街頭吆喝的聲音,聞到爆肚和炒肝的味道。書中最有趣的是對“行話”和“規矩”的記錄,那些專屬於特定行業的暗語,展現瞭當時社會復雜的階層結構和商業運作的智慧。比如,對於徽商和山西票號之間的競爭與閤作,都有非常生動的案例。編輯的功力也很棒,將不同口音和身份的人的敘述巧妙地穿插對比,讓曆史的側麵更加豐滿立體。它成功地把我從書本前拉到瞭那個喧鬧、充滿生機的老北京街頭。對於想瞭解近現代中國社會變遷,但又對正統教科書感到乏味的人來說,這本書無疑是一劑良藥,它讓你在輕鬆的閱讀中,潛移默化地吸收瞭寶貴的社會史料。

評分最近迷上瞭一套關於明代中後期江南文人園林營造的書籍,這本書正好填補瞭我知識上的空白。它完全不是那種枯燥的建築圖紙解析,而是從文人精神層麵切入,探討“咫尺之內造乾坤”的哲學思考。作者對疊石、理水、花木配置的描述,細緻入微,簡直像是在手把手教你如何在方寸之地錶達胸襟。我特彆喜歡其中對於“藉景”手法的深入剖析,書中通過大量的圖例和實地考察的照片,清晰地展示瞭如何將遠處的山巒、鄰傢的竹影引入自傢庭院,達到“雖由人作,宛自天開”的境界。這本書的文字功底非常紮實,那種帶著書捲氣的優雅敘述,讀起來非常舒服,完全沒有閱讀障礙。它讓我意識到,園林設計不光是技術活,更是文人修養的外化。看完全書,我仿佛能夠聞到蘇州園林裏清晨的露水味,聽到雨打芭蕉的清脆聲。如果說有什麼不足,或許是插圖的彩色印刷可以再增加一些,畢竟園林的色彩變化也是其精髓所在。但瑕不掩瑜,對於想深入瞭解明清士大夫生活美學的愛好者來說,這絕對是案頭必備的指南。

評分書印刷挺好的

評分印刷精美,適閤欣賞,適閤收藏。

評分《黃庭經》傳為王羲之的小楷作品,內容是魏晉時代道傢有關養生修煉的文字,共六十行, 一韆二百多字。據說王義之寫此作的目的是為瞭嚮山陰道士換取自己喜愛的白鵝,故亦稱《換鵝帖》。此作真跡早已無存,傳世刻本甚夥。它字字筆墨秀潤,鋒勢內蘊而筆力雄健,運筆沉著而自然瀟灑。筆畫富於變化,結構謹嚴,字間氣脈相連,通篇錯落自如。曆代書法名傢如趙孟頫、祝允明、文徵明、董其昌等皆奸臨習之。

評分haohaohaohao

評分小字為古代日用必需的書法,以前科舉應試時(主要指明中期前,明中期後捲子先由抄捲人謄抄好再交給閱捲人),閱捲的人大半是先看字,然後再看文章。字如不好,文章再好也要受影響。朝考狀元、翰林,尤注重書法。是故凡狀元、翰林的小字,都是精妙的。一般讀書,也都善寫小字。如今硬筆盛行,用毛筆寫小字的人不多,但用硬筆臨寫小楷字帖有事半功倍的明顯進效,因此想寫好硬筆字,不妨找本好的小楷字帖,加工練習。定能打下堅實基礎,裨益終身,受用不盡。

評分gmojbAG晉J唐O小W楷集

評分小字為古代日用必需的書法,以前科舉應試時(主要指明中期前,明中期後捲子先由抄捲人謄抄好再交給閱捲人),閱捲的人大半是先看字,然後再看文章。字如不好,文章再好也要受影響。朝考狀元、翰林,尤注重書法。是故凡狀元、翰林的小字,都是精妙的。一般讀書,也都善寫小字。如今硬筆盛行,用毛筆寫小字的人不多,但用硬筆臨寫小楷字帖有事半功倍的明顯進效,因此想寫好硬筆字,不妨找本好的小楷字帖,加工練習。定能打下堅實基礎,裨益終身,受用不盡。

評分小楷中的這種審美境界以王羲之為代錶,他追求一種和諧的美,這種境界,相逢短閤度,穠縴得中,輕重協衡,剛柔相濟,奇正相錯,方圓並用,肥瘦得體,骨肉勻稱,它要求矛盾著的雙方都應處在適當的限度之內,從而保持一種閤乎情理的和諧,所謂文質彬彬,然後君子,能會於中和,斯為美善,但必須注意,中庸不是絕對的平穩,而是一種動態的和諧,是一種相摩相蕩,生生不已的動態平衡,所謂中和一緻,位育可期,從而使藝術的形式美得到最豐富的錶現,這種審美境界,創造齣高度典雅,和諧的作品,試觀王羲之的小楷,外標衝藹之容,內含清剛之氣,精淳粹美,遒勁之中不失婉媚,清雄雅正,端莊之中不失姿態,意境高遠,靜氣迎人,所謂不激不厲,而風規自遠,空靈淡蕩,高懷絕俗,真大雅不群之作也。且每幅小楷意境不同,正如孫過庭《書譜》所說:“寫樂毅則情多怫鬱,書畫贊則意涉瑰奇,枘庭經則怡懌虛無,太師箴又縱橫爭摺,前乎後乎,各不相師,雖主調未變,而兼得眾調,從而形成一個立體型的風格。

評分固已無美不臻”。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有