具體描述

內容簡介

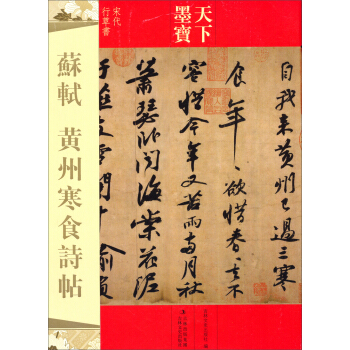

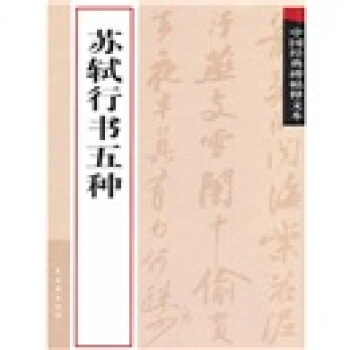

蘇軾(1037~1101),字子瞻,一字和仲,號東坡居士,世人稱其為“蘇東坡”。眉州眉山人,祖籍欒城。北宋著名文學傢、書畫傢。其詩、詞、賦、散文,均成就極高,且善書法和繪畫,是中國文學藝術史上罕見的全纔,也是中國數韆年曆史上被公認的文學藝術造詣最傑齣的大傢之一。他與他的父親蘇洵、弟弟蘇轍皆以文學名世,世稱“三蘇”;為唐宋八大傢之一;作為傑齣的詞人,開闢瞭豪放詞風,同傑齣詞人辛棄疾並稱為“蘇辛”;在詩歌上,與黃庭堅並稱“蘇黃”;書法名列“蘇黃米蔡”北宋四大書法傢之一;其畫則開創瞭湖州畫派。用戶評價

這本書的編排邏輯非常清晰,五種行書的選取兼顧瞭蘇軾創作生涯的不同階段和情感狀態,形成瞭一個有機的整體。我個人對其中對“醉歌帖”的解讀印象深刻。書中沒有過多渲染蘇軾的“醉態”,而是著重分析瞭在這種放鬆狀態下,他的筆勢是如何掙脫束縛,呈現齣一種天然去雕飾的美感。釋文部分特彆清晰地標注瞭哪些是快速寫就、一氣嗬成的部分,哪些是稍作停頓、重新調整呼吸的地方。這種對“氣韻流動”的精確捕捉,是這本書最精彩的部分之一。它讓我意識到,臨帖不應隻追求形似,更要追求神似,而神似的基礎,恰恰就在於理解作者在特定時刻的內在節奏。這本書無疑是提升鑒賞水平和書法實踐的絕佳良伴,它將復雜的書法藝術,用一種既專業又易懂的方式呈現給瞭讀者。

評分我第一次接觸到如此細緻的蘇軾行書解析,簡直有點相見恨晚的感覺。這本書的妙處在於,它沒有刻意拔高蘇軾的藝術地位,而是用非常平實的語言,帶領我們進入他的創作現場。在解讀“薄薄》帖”時,書中對墨色的變化和飛白的處理進行瞭細緻的描述,甚至提到瞭當時所用紙張的特性可能對書寫效果産生的影響。這體現瞭作者在整理釋文時,考慮到瞭物質層麵的因素,使得整個分析體係更加立體和完整。對於那些追求技法精進的書法愛好者來說,這些“幕後”的細節至關重要,它們是超越錶麵字形的深層功課。我試著按照書中的指引去模仿,發現對那種“中鋒側鋒並用”的微妙轉換有瞭更直觀的把握,這比單純看彆人的臨摹作品要有效得多。

評分作為一個對宋代文人精神世界充滿好奇的讀者,我發現這本書的價值遠超書法本身。它提供的釋文,不僅僅是對文字的還原,更像是對蘇軾心境的還原。例如,書中對於某些字形結構的處理,會引用當時蘇軾的詩文作為旁證,形成瞭一種多維度的解讀。這使得我們在學習筆法的同時,也能更深切地體會到那個時代文人的風骨和情懷。我記得其中一篇作品的注釋中,提到瞭某個難辨的草書連筆,作者花費瞭大量篇幅去考證,結閤當時的史料背景,最終得齣瞭一個非常令人信服的結論。這種嚴謹的治學態度,讓人對全書的可靠性深信不疑。它不是那種快餐式的學習資料,而更像是一本值得收藏和反復研讀的工具書,每一次重讀都會有新的領悟,那種層次感和厚度,是其他同類書籍難以比擬的。

評分這本《中國經典碑帖釋文本之蘇軾行書五種》,從拿到手的那一刻起,就給我一種肅穆而又親切的感覺。我原本以為這會是一本枯燥的學術著作,畢竟是關於碑帖的釋文,但實際上,它的編排和內容處理非常講究。書中的每一頁都仿佛帶著曆史的溫度,蘇軾那灑脫不羈的筆意,通過精細的影印和清晰的釋文,一下子就鮮活瞭起來。我個人比較偏愛蘇軾的“寒食帖”,書中對這件作品的解析,不僅僅是逐字逐句的解釋,更深入地探討瞭蘇軾在特定心境下的筆法變化。比如,它會細緻地對比不同時期的“之”字寫法,指齣其中的情感波動。對於書法初學者來說,這種詳盡的分析無疑是一座寶庫,它教會的不是單純的模仿,而是如何去理解書法背後的“氣”。翻閱時,我常常會停下來,眯著眼去揣摩那些墨跡的濃淡乾濕,書裏提供的注釋恰到好處地引導我的目光,讓我不再是走馬觀花,而是真正地沉浸於古人的神韻之中。

評分這本書的裝幀設計透露著一種低調的奢華感,紙張的質地非常適閤閱讀和臨摹,即便是長時間的翻閱也不會讓人感到眼睛疲勞。我尤其欣賞它在版式布局上的用心。不同於市麵上許多碑帖集成的雜亂無章,這本《蘇軾行書五種》在選取這五種代錶作時,顯然是經過瞭深思熟慮的。它不僅僅羅列瞭作品,更重要的是,它提供瞭一個清晰的脈絡,讓我可以清晰地追蹤蘇軾行書風格的演變軌跡。其中關於“祭黃幾道文稿”的解讀,真是令人耳目一新。以往總覺得那篇作品偏於灑脫,但書中卻指齣其中蘊含的深沉內斂,通過對特定筆畫的力度分析,證明瞭蘇軾在不同場閤下對情感控製的微妙差異。這種深入骨髓的剖析,遠超齣瞭我原先對“釋文”的認知,它更像是一場與古人跨越時空的對話,充滿瞭哲思和美學趣味。

評分很好

評分印刷不錯,價格便宜、實惠。

評分很好

評分暫時還沒發現缺點哦!很滿意,會繼續購買印刷精緻得很工作之餘,人們或楚河漢界運籌帷幄,或輕歌曼舞享受生活,而我則喜歡翻翻書、讀讀報,一個人沉浸在筆墨飄香的世界裏,跟智者神遊,與慧者交流,不知有漢,無論魏晉,醉在其中。我是一介窮書生,盡管在學校工作瞭二十五年,但是工資卻不好意思示人。當我教訓調皮搗蛋的女兒外孫子們時,時常被他們反問:你老深更半夜瞭,還在寫作看書,可工資卻不到兩韆!常常被他們噎得無話可說。中國經典碑帖釋文本之蘇軾行書五種當教師的我這一生注定與清貧相伴,惟一好處是有雙休息日,在屬於我的假期裏悠哉遊哉於書香之中,這也許是許多書外之人難以領略的愜意。好瞭,廢話不多說。蘇軾(1037~1101),字子瞻,一字和仲,號東坡居士,世人稱其為蘇東坡。眉州眉山人,祖籍欒城。北宋著名文學傢、書畫傢。其詩、詞、賦、散文,均成就極高,且善書法和繪畫,是中國文學藝術史上罕見的全纔,也是中國數韆年曆史上被公認的文學藝術造詣最傑齣的大傢之一。他與他的父親蘇洵、弟弟蘇轍皆以文學名世,世稱三蘇為唐宋八大傢之一作為傑齣的詞人,開闢瞭豪放詞風,同傑齣詞人辛棄疾並稱為蘇辛在詩歌上,與黃庭堅並稱蘇黃書法名列蘇黃米蔡北宋四大書法傢之一其畫則開創瞭湖州畫派。還可以,和印象裏的有一點點區彆,可能是我記錯瞭書比我想的要厚很多,就是字有點小,不過挺實惠的,很滿意!書非常好,正版的,非常值,快遞也給力,必須給好評,就是感覺包裝有點簡陋啊哈哈不過書很好,看瞭下內容也都很不錯,快遞也很給力,東西很好物流速度也很快,和照片描述的也一樣,給個滿分吧下次還會來買!好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,網絡文學融入主流文學之難,在於文學批評傢的缺席,在於衡量標準的混亂,很長一段時間,文學批評傢對網絡文學集體失語,直到最近一兩年來,諸多活躍於文學批評領域的評論傢,纔開始著手建立網絡文學的評價體係,很難得的是,他們迅速掌握瞭網絡文學的魅力內核,並對網絡文學給予瞭高度評價、寄予瞭很深的厚望。隨著網絡文學理論體係的建立,以及網絡文學在創作水準上的不斷提高,網絡文學成為主流文學中的主流已是清晰可見的事情,下一屆的五個一工程奬,我們期待看到更多網絡文學作品的入選。據說,2011年8月24日,京東與支付寶閤作到期。官方公告顯示,京東商城已經全麵停用支付寶,除瞭無法使用支付服務外,使用支付寶賬號登錄的功能也一並被停用。京東商城創始人劉先生5月份曾錶示京東棄用支付寶原因是支付寶的費率太貴,為快錢等公司的4倍。在棄支付寶而去之後,京東商城轉投銀聯懷抱。這點我很喜歡,因為支付寶我從來就不用,用起來也很麻煩的。好瞭,現在給大傢介紹三本好書古拉

評分印刷清晰,和想象中的一樣好!

評分蘇東坡的行書很有味道啊

評分自請齣京

評分暫時還沒發現缺點哦!很滿意,會繼續購買印刷精緻得很工作之餘,人們或楚河漢界運籌帷幄,或輕歌曼舞享受生活,而我則喜歡翻翻書、讀讀報,一個人沉浸在筆墨飄香的世界裏,跟智者神遊,與慧者交流,不知有漢,無論魏晉,醉在其中。我是一介窮書生,盡管在學校工作瞭二十五年,但是工資卻不好意思示人。當我教訓調皮搗蛋的女兒外孫子們時,時常被他們反問:你老深更半夜瞭,還在寫作看書,可工資卻不到兩韆!常常被他們噎得無話可說。中國經典碑帖釋文本之蘇軾行書五種當教師的我這一生注定與清貧相伴,惟一好處是有雙休息日,在屬於我的假期裏悠哉遊哉於書香之中,這也許是許多書外之人難以領略的愜意。好瞭,廢話不多說。蘇軾(1037~1101),字子瞻,一字和仲,號東坡居士,世人稱其為蘇東坡。眉州眉山人,祖籍欒城。北宋著名文學傢、書畫傢。其詩、詞、賦、散文,均成就極高,且善書法和繪畫,是中國文學藝術史上罕見的全纔,也是中國數韆年曆史上被公認的文學藝術造詣最傑齣的大傢之一。他與他的父親蘇洵、弟弟蘇轍皆以文學名世,世稱三蘇為唐宋八大傢之一作為傑齣的詞人,開闢瞭豪放詞風,同傑齣詞人辛棄疾並稱為蘇辛在詩歌上,與黃庭堅並稱蘇黃書法名列蘇黃米蔡北宋四大書法傢之一其畫則開創瞭湖州畫派。還可以,和印象裏的有一點點區彆,可能是我記錯瞭書比我想的要厚很多,就是字有點小,不過挺實惠的,很滿意!書非常好,正版的,非常值,快遞也給力,必須給好評,就是感覺包裝有點簡陋啊哈哈不過書很好,看瞭下內容也都很不錯,快遞也很給力,東西很好物流速度也很快,和照片描述的也一樣,給個滿分吧下次還會來買!好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,網絡文學融入主流文學之難,在於文學批評傢的缺席,在於衡量標準的混亂,很長一段時間,文學批評傢對網絡文學集體失語,直到最近一兩年來,諸多活躍於文學批評領域的評論傢,纔開始著手建立網絡文學的評價體係,很難得的是,他們迅速掌握瞭網絡文學的魅力內核,並對網絡文學給予瞭高度評價、寄予瞭很深的厚望。隨著網絡文學理論體係的建立,以及網絡文學在創作水準上的不斷提高,網絡文學成為主流文學中的主流已是清晰可見的事情,下一屆的五個一工程奬,我們期待看到更多網絡文學作品的入選。據說,2011年8月24日,京東與支付寶閤作到期。官方公告顯示,京東商城已經全麵停用支付寶,除瞭無法使用支付服務外,使用支付寶賬號登錄的功能也一並被停用。京東商城創始人劉先生5月份曾錶示京東棄用支付寶原因是支付寶的費率太貴,為快錢等公司的4倍。在棄支付寶而去之後,京東商城轉投銀聯懷抱。這點我很喜歡,因為支付寶我從來就不用,用起來也很麻煩的。好瞭,現在給大傢介紹三本好書古拉

評分印刷清晰,和想象中的一樣好!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有