具体描述

产品特色

编辑推荐

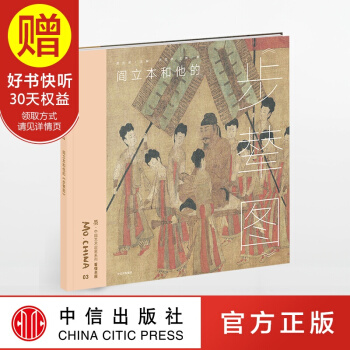

1、6米高清长卷,完整大图,用经折装的形式呈现给大家,高清复制,纤毫毕现,临摹鉴赏,诸般皆宜。

2、刘松年,南宋四大家之一。画院人中“绝品”。

技法上变李唐“斧劈皴”为小笔触的“刮铁皴”。

题材上多园林小景,人称“小景山水”。

所作屋宇,界画工整。所画人物,衣褶清劲,精妙入微

内容简介

唐初十八学士这一历史,传到宋代已成典故。两宋文人时常进行内容丰富的雅集活动。琴、棋、书、画,这是不可或缺的,歌舞曲艺、古玩彝器、饮酒美食也是常见的画面。十八学士的衣着虽然还是唐人的模样,家具器物却处处流露出宋代的特征,他们仿佛穿越了时光……

作者简介

刘松年(约1155-1218),南宋孝宗、光宗、宁宗三朝的宫廷画家。钱塘(今浙江杭州)人。擅画人物、山水,被誉为画院人中“绝品”。画学李唐,画风笔精墨妙,山水画风格继承董源、巨然,清丽严谨。与李唐、马远、夏珪合称为“南宋四大家”。内页插图

精彩书摘

本丛书遴选中国美术史zui优秀的大师及其原典,完整大图呈现给读者——千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案

头锦瑟、枕边韶华。

——张子康 中国美术馆副馆长,全国美术馆专业委员会副主任

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,中信出版社一贯的品质让人放心,无论是纸张的质感还是印刷的清晰度都达到了很高的水准。拿到手的时候,那种沉甸甸的分量感和封面传递出的历史厚重感,就已经让人对接下来的阅读充满了期待。特别是那种对细节的考究,比如字体选择和版式布局,都体现了出版方对艺术类书籍的专业态度。在信息爆炸的时代,能够拥有一本如此用心制作的实体书,本身就是一种享受。

评分这本书的版式处理简直是艺术品级的享受。在阅读过程中,那些精心排布的插图和文本之间的留白处理得恰到好处,极大地提升了阅读的舒适度。它没有为了塞满信息而显得拥挤不堪,反而留出了足够的空间让读者的思绪得以沉淀和发散。这种留白的美学,本身就蕴含着东方艺术的精髓,让人在阅读文字的同时,也能通过视觉体验来感受作品的意境。这种对“阅读体验”的重视,是很多当代出版物所缺失的。

评分这本书的装帧设计语言与内容本身达到了高度的和谐统一,这绝非偶然。每一次触碰封面或者翻阅内页,都能感受到一种精致的克制感,这正是一种高级品味的体现。中信出版社的编辑团队显然下了大功夫,确保了从纸张的纹理到油墨的色彩过渡都精准地服务于主题的表达。它不仅仅是一本知识的载体,更是一件值得收藏的、能够提升个人书架格调的文化精品,光是摆在那里,就散发着一种安静而强大的文化力量。

评分作为一名对传统文化有浓厚兴趣的普通爱好者,我发现这本书最大的价值在于它提供的视角是如此的立体和多维。它似乎不满足于简单的艺术史梳理,而是试图从更宏大的社会背景、哲学思想乃至于当时士大夫阶层的生活方式中去理解艺术的生成。这种深挖根源的做法,让原本可能高高在上的艺术品,变得可亲、可感、可理解了。每一次翻阅,都像是在进行一次深入的文化考察,总能发掘出新的理解层次。

评分我特别欣赏这本书在选材上的独到眼光,它似乎不仅仅是在罗列史实,更像是在邀请读者进行一场跨越时空的对话。作者的叙述方式非常引人入胜,没有那种枯燥的学院派腔调,而是用一种非常生动、富有画面感的语言,将历史人物和他们的创作背景娓娓道来。读起来完全没有压力,甚至能让人感受到那种古代文人墨客们在特定历史时期下的精神面貌和艺术追求。这种深入浅出的解读,对于我们这些非专业人士来说,简直是打开了一扇通往中国艺术殿堂的便捷之门。

评分好书值得买

评分非常好的画册,期待出完收集全套

评分相当好

评分还不错

评分好书值得买

评分不错!

评分还不错

评分好书值得买

评分非常好的画册,期待出完收集全套

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![卢浮宫 [Le Louvre]博物馆历史文化宫殿建筑绘画雕塑展室设计花园遗迹摄影作品图文书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11411337430/58afd1e9N56ed114f.jpg)