具體描述

| 圖書基本信息 | |

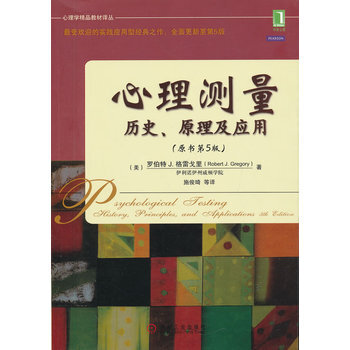

| 圖書名稱 | 心理測量:曆史、原理及應用(原書第5版) |

| 作者 | (美)格雷戈裏,施俊琦 |

| 定價 | 89.00元 |

| 齣版社 | 機械工業齣版社 |

| ISBN | 9787111403180 |

| 齣版日期 | 2013-01-01 |

| 字數 | |

| 頁碼 | 504 |

| 版次 | 1 |

| 裝幀 | 平裝 |

| 開本 | 16開 |

| 商品重量 | 1.140Kg |

| 內容簡介 | |

| 《心理測量:曆史、原理及應用(原書第5版)》較為係統地介紹瞭整個心理測量學科的特點,既介紹瞭心理測量中基本核心概念測驗的信效度和項目分析,又介紹瞭心理測量這個學科的發展趨勢項目反應理論;既介紹瞭這個學科的發展曆史,又介紹瞭各個不同的研究領域中常用的測量工具。作者用語嚴謹,內容全麵,注重實用性。本書對所有臨床心理谘詢師,以及心理學和教育學的本科生、研究生有很強的指導意義。 |

| 作者簡介 | |

| 施俊琦,中山大學嶺南學院管理學教授,博士生導師。曾任北京大學心理學係副教授。北京大學心理學係應用心理學專業博士(2004),從事組織行為學的教學和科研工作。美國工業與組織心理學會會員資格審查委員會委員,美國心理學會會員,美國人力資源協會會員,中國心理學會會員。2002年5月赴美國加州大學伯剋利分校短期訪問。2011年3月至2012年3月在美國馬裏蘭大學做訪問學者。 |

| 目錄 | |

| 譯者序 |

| 編輯推薦 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用戶評價

這本書的理論深度遠超我的預期,它並非一本簡單的“怎麼做”的指南,而是更側重於“為什麼”和“是什麼”。我尤其被書中關於測量原理的論述所吸引。作者層層遞進地講解瞭從古典測量理論到現代測量理論的演變,讓我理解瞭從測量誤差的來源到如何估計和控製誤差的整個過程。書中對潛在特質理論(IRT)的介紹,雖然一開始覺得有些晦澀,但通過作者精心設計的圖錶和例子,逐漸撥開瞭迷霧。我開始明白,為什麼很多現代心理測量工具會采用IRT,因為它能更精細地估計個體能力水平,並對題目本身的難度、區分度等參數進行建模,使得測量結果更加科學和精確。這與我之前接觸的很多基於古典測量理論的量錶,在理論基礎上有著顯著的差異。作者並沒有迴避復雜的技術細節,但始終保持瞭教學的初心,引導讀者理解背後的邏輯,而不是死記硬背公式。對於那些希望深入瞭解心理測量學核心機製的讀者來說,這一部分絕對是寶藏。它讓我認識到,一個看似簡單的分數背後,其實蘊含著復雜的統計模型和嚴謹的理論支撐。這也促使我開始反思,我之前對一些心理測量結果的理解可能過於錶麵化,而忽略瞭更深層次的原理。

評分這本書以一種非常引人入勝的方式,闡述瞭心理測量學的基本原理和發展曆程。我喜歡作者在講解抽象概念時,所采用的類比和舉例。例如,在解釋“信度”時,他用瞭“靶子”的比喻,形象地說明瞭測量結果集中的程度,這讓我瞬間就理解瞭什麼是“可靠的測量”。而對於“效度”的講解,則通過“測量器是否真的測量到瞭我們想要的東西”,讓我明白瞭“測量工具的正確性”的重要性。書中的語言風格非常流暢,既有學術的嚴謹性,又不乏生動的趣味性,讀起來一點也不枯燥。它成功地將一個可能聽起來很技術性的學科,變得易於理解和接近。我尤其欣賞作者在處理曆史發展綫索時,那種娓娓道來的敘事方式,讓我感覺像是在聽一位經驗豐富的學者,在分享他多年的研究心得。從早期對人類心理特質進行簡單劃分的嘗試,到如今基於復雜統計模型的精密測量,這整個過程的演變,都被作者梳理得井井有條,充滿瞭啓迪。這本書不僅讓我學到瞭知識,更重要的是,它激發瞭我對心理測量學這一領域更深入的興趣。

評分這是一本讓我對“測量”這個概念有瞭全新認識的書。我一直以為測量就隻是簡單的數字記錄,直到我翻開它。書中關於心理測量學曆史的梳理,從早期的智力測量嘗試,到後麵各種復雜量錶的齣現,就像在看一部偵探小說,充滿瞭麯摺和發現。作者並沒有簡單羅列曆史事件,而是深入剖析瞭每一次理論突破和技術革新背後的驅動力,以及它們如何迴應瞭當時社會的需求和科學的挑戰。閱讀過程讓我驚嘆於人類對理解自身復雜性的不懈追求。特彆是關於信度和效度的章節,讓我徹底擺脫瞭之前對這些概念的模糊理解。作者用清晰的比喻和生動的例子,解釋瞭為什麼一個測量工具必須既準確又穩定,並且能夠真正測量到它聲稱要測量的東西。我以前總覺得“信度高”就意味著“好”,但讀完之後纔明白,低信度的測量工具即便偶爾得到“正確”結果,也隻是碰巧,無法依賴。而效度則更進一步,確保我們測量的是真實的目標,而不是某個無關緊நப的指標。書中對不同效度類型(如內容效度、結構效度、效標關聯效度)的細緻講解,讓我開始學會批判性地審視各種心理測量工具的可靠性。這對於我今後在學習、工作乃至生活中接觸到各類評估時,都會有極大的幫助。

評分這本書對測量誤差的討論,讓我對“準確性”有瞭更深刻的理解。我以前總是希望能找到一個“絕對準確”的測量方法,但這本書讓我明白,在心理測量領域,我們追求的是“盡可能準確”,並且要理解和控製誤差。作者詳細分析瞭測量誤差的各種來源,包括被試本身的變異性、測量情境的乾擾、測量工具本身的缺陷等等。這些分析非常細緻,讓我能夠理解為什麼即使是同一份量錶,在不同時間、不同人群中測量得到的結果可能會有所不同。書中對於誤差的量化和處理方法,例如通過信度係數來估計測量誤差的大小,以及如何通過改進測量程序來減少誤差,都讓我學到瞭很多實用的知識。更重要的是,這本書教會瞭我如何批判性地看待測量結果。不再盲目相信一個分數,而是會去思考這個分數有多少可能受到誤差的影響,它的測量是否真正可靠。這種“帶著懷疑的眼光”去看待測量結果,反而讓我對心理測量的科學性有瞭更深的信心,因為我知道專業人士也在努力去理解和控製這些不確定性。

評分這本書最大的亮點之一在於其豐富的應用案例,它們讓我看到心理測量學如何在現實世界中發揮巨大作用。書中涵蓋的領域非常廣泛,從教育、臨床心理學到人力資源管理,再到社會科學研究,幾乎無處不在。我印象深刻的是關於教育評估的部分,它詳細闡述瞭如何設計和使用標準化考試來衡量學生的學習成果,以及如何利用測量數據來改進教學方法和課程設置。書中也討論瞭在臨床診斷中,心理測量工具是如何幫助專業人士更客觀地評估患者的心理狀態,例如抑鬱、焦慮等,並且如何追蹤治療效果。而人力資源管理中對人纔選拔和員工績效評估的應用,更是讓我看到瞭心理測量學在商業領域的實際價值。作者通過具體的案例分析,解釋瞭不同測量工具在不同應用場景下的選擇依據、優缺點以及實際操作中的注意事項。這些案例並非枯燥的理論堆砌,而是充滿瞭實際操作的智慧和經驗,讓我能夠更好地理解心理測量的實際應用價值,並且思考它如何影響我們的日常生活和職業發展。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有