具体描述

编辑推荐

《书法等级考试培训教材》丛书是根据广大考生和中小学生的学书需要,结合考级特点精心编写而成。丛书以历代受欢迎的经典法帖为范本,从实际出发,在内容编排上,遵从循序渐进的原则对范字的用笔特点、结字规律,书法作品的结体规律、章法布局、落款方法等都作了较为详细的临习指导。

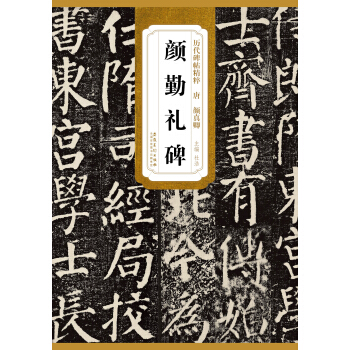

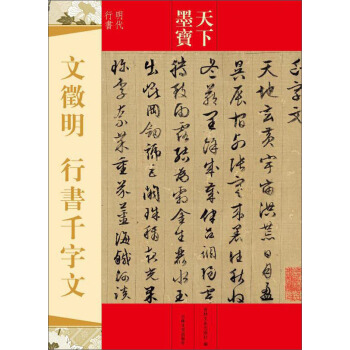

《书法等级考试培训教材》的楷书范字选自唐代大书法家欧阳询的《九成宫醴泉铭》,颜真卿的《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》,柳公权的《玄秘塔碑》;行书范字选自书圣王羲之的《兰亭序》、集字《圣教序》;隶书范字选自汉代名碑《曹全碑》。这些经典的作品能代表书法大师的风格.也是后人择帖的优选。

为了配合教学,本丛书除精选出原碑帖中范字外,对集字作品中无法从原碑帖选集的范字,选取原碑帖其他字中相关部首,以原碑帖的法度和神韵为基准,通过计算机设计组合协调,反复斟酌比较,做到既源于原碑帖,无一笔代写,又不生搬硬套,以此引导学习者举一反三,加以变化运用,以达到事半功倍的效果。

本丛书将所有的范字还原成墨迹,使其更接近书法大师的真迹,同时进行适度放大并在笔画中用白细线勾画运笔方法,这是本丛书的一大特点。这种直观明了的呈现方式,使学书者更容易领悟大师书体的特点,以提高书法基础训练的效果。

内容简介

《书法等级考试培训教材》丛书分为《欧阳询(九成宫碑)精讲精练》、《颜真卿(多宝塔碑)精讲精练》、《颜真卿<颜勤礼碑>精讲精练》、《柳公权(玄秘塔碑)精讲精练》、《王羲之(兰亭序)精讲精练》和《汉隶(曹全碑)精讲精练》共六册,以使广大考生和中小学生选择自己喜欢的书体,进行书法临习和考级,为进一步书法创作奠定良好的基础。

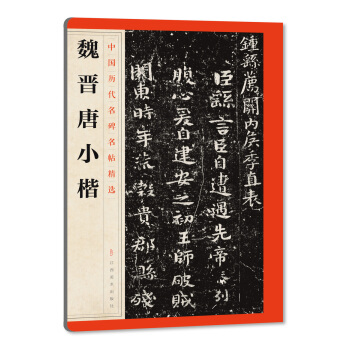

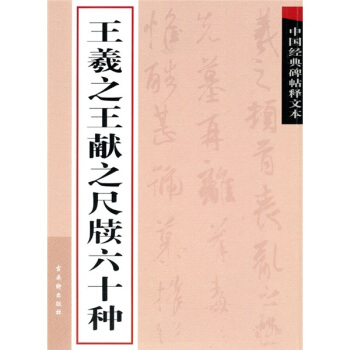

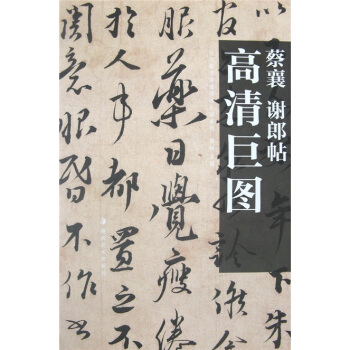

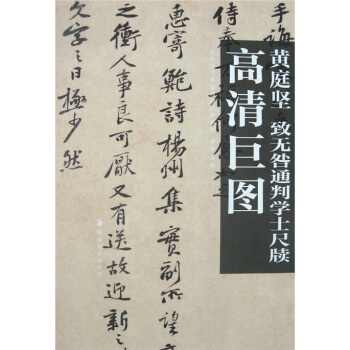

内页插图

目录

第一章 概论一、王羲之及其主要作品简介

二、书写工具和材料

三、书写姿势和执笔方法

四、运笔方式及基本笔法

五、书法临习

第二章 《兰亭序》笔法特点

第三章 《兰亭序》偏旁部首技法

第四章 《兰亭序》间架结构与布势

第五章 作品的临摹与创作

附1:《兰亭序》(神龙本)

附2:怀仁集王羲之字《圣教序》原碑帖

精彩书摘

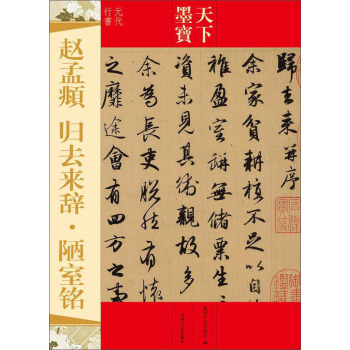

第一章 概论一、王羲之及其主要作品简介

王羲之(公元303-361年),山东临沂人,后徙居浙江会稽。字逸少,世称王右军,有“书圣”之誉。他出身仕宦名门,西晋末随父南渡,作过右军将军、会稽内史,东晋永和年间(345-356)称病去官。与东土名士尽山水之游。他热衷诗歌、音乐与书法。性好鹅,曾以书作换鹅。相传有绍兴蕺山老姥持竹扇卖二十钱,羲之书其扇各五字,增值为百钱,人们竞相购买王羲之书法初学卫夫人,后来改变初学,博采众长,草书师张芝(约卒于192年),楷书学钟繇(公元151-230年),又遍习蔡邕(公元133-192年),张昶(卒于公元206年)等书,精研体势,增损古法,一变汉、魏质朴书风,创妍美流变之体,所以唐人称赞他:“兼撮众法,备成一家,为万世宗师。”卒年59岁。水和九年(公元353年)王羲之时为会稽内史,三月三日与谢安等41人在山阴(绍兴)兰亭为“祓楔”之会。诸人饮酒赋诗,王羲之为写诗序,即是此“兰亭叙草稿”。唐太宗李世民极喜右军书,得此帖后,命弘文馆拓书人冯承素等人,双钩廓填摹成副本,分赐诸王近臣!据传兰亭真迹于太宗死后殉葬昭陵,从此世传仅有临摹诸本。 唐宋以来,辗转翻摹,更渐失原样,至今唐摹善本亦已绝无仅有了, 本帖选用《唐摹兰亭序》,因卷上有唐中宗神龙年号小印,故称“神龙本”。此卷本幅纵24.5厘米、横 69.9厘。摹写精妙,侧媚多姿,神清骨秀。 用笔则反复偃仰,变幻尤穷。墨气随浓随淡,行款忽密忽疏, 自然生动。原件藏故宫博物馆。 此碑历代为学习书法的范本。本帖的范字均从《半亭序》、《圣教序》中精选而来,经过电脑修补整理放大,同时附上技法,以便大家更好地临摹学习。

……

前言/序言

用户评价

这本书拿到手,就感觉是那种扎扎实实能学到东西的工具书。我之前对书法一直有点懵懂,特别是像《兰亭序》这种经典,光看原帖总觉得不得要领,描摹也容易写得形似神不似。这本教材的编排思路很清晰,它不仅仅是把字帖印出来让你照着写,而是深入剖析了王羲之的笔法精髓和章法结构。比如,它对“之”这个字的写法,会从起笔的提按、中锋的运用到收笔的回锋,都有详尽的图解和文字说明,这一点对我这种初学者来说简直是福音。而且,它还结合了历代大家的评述,让你在学习技法的同时,也能理解作品背后的文化意蕴。我感觉这本书非常适合那些希望系统性提升自己临摹水平,而不是仅仅停留在“好看”层面的学习者。它就像一位耐心的老师,手把手地带着你走进魏晋风骨的世界。

评分这本书的装帧和纸张质感也值得一提。对于书法教材来说,纸张的吸墨性和平整度是至关重要的,这本书选用的纸张恰到好处,既能表现出毛笔书写时墨色的微妙变化,又不会让墨水洇开太多,影响后续的观察和学习。更重要的是,它的排版设计非常人性化。它在讲解核心内容时,字号适中,留白合理,不会让人感到拥挤和压抑。特别是那些关键的技法解析部分,配图清晰锐利,即便是非常细微的藏锋或出锋动作,也能看得一清二楚。对于长期伏案学习的人来说,这种舒适的阅读体验本身就是一种动力。它让枯燥的反复练习变得更加愉悦和高效,看得出来出版方在细节处理上确实下了血本。

评分我尝试过市面上好几本关于《兰亭序》的临摹范本,但很多都因为信息量过载或者讲解过于晦涩而搁置了。这本教材最成功的地方在于它的“平衡感”。它既有足够的专业深度去支撑起对王羲之这种大师作品的解析,同时又保持了极高的可读性和可操作性。它不是那种高高在上、让人望而却止的学院派教材,而是更像一位经验丰富、循循善诱的前辈。例如,在对比不同摹本的差异时,作者的分析极为细致入微,指出了不同时代流传版本在笔势上的细微差别,这对追求精准临摹的学习者来说是极其宝贵的。看完这本书并按照其方法练习了一段时间后,我感觉自己对行书的整体脉络有了更坚实的把握,从前的那些“写不好”的感觉,现在逐渐被“可以控制”的信心所取代。

评分这本书的深度和广度都超出了我的预期。我本以为这只是一本侧重于技巧讲解的入门读物,但深入阅读后发现,它对《兰亭序》的文化背景和历史地位也有着独到的见解。作者并非仅仅停留在“天下第一行书”的标签上,而是试图挖掘出王羲之当时那种洒脱、自然的创作心境。书中引用了一些古代文献的考据,将书法的学习提升到了美学和哲学的高度。这使得学习过程不再是机械的笔画训练,而是一种与古人精神世界的对话。对于有一定书法基础,想要追求更高艺术境界的爱好者来说,这本书提供的思想层面的滋养,比单纯的技法指导更有价值。它帮助我理解了为什么《兰亭序》能够流传千古,从而也让我更认真地对待自己的每一次落笔。

评分拿到这本教材后,我最直观的感受就是它的“实战性”非常强。市面上很多书法教材往往流于理论,或者只是一味堆砌字帖,但这本书显然是下了功夫的,它真正做到了“讲”和“练”的结合。我尤其欣赏它在“精练”部分的设计。它不只是提供空白格供你练习,而是针对王羲之在《兰亭序》中经常出现的难点字或笔画组合,设置了专门的专项训练模块。比如,如何处理“曲水流觞”中的连带关系,如何把握整篇作品的气韵贯通,书中都有具体的练习方法和对比范例。这种精细化的指导,让我感觉自己不再是盲目地模仿,而是有了明确的提升路径。我按照书中的提示进行练习后,感觉自己的手腕控制力和墨色的浓淡变化都有了明显的进步,那种成就感是单纯看帖无法比拟的。

评分2、字字剖析,技法演绎;

评分书的质量不错,值得选购

评分正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!正版!

评分物流快 质量好 快递员服务很好

评分终于来了,不容易呀

评分给力给力给力给力给力给力给力

评分学生的成长很大程度上受到环境的影响。优化阅读环境,让生活弥漫书香气息是我们做教师的追求。因此,我在教学中努力为孩子创造一个优良的阅读环境,带领学生敲响读书之门。首先,着力打造书香班级。在我们班有可供孩子阅读的各方面书籍,并在读书角张贴温馨的阅读暗示:“与书为友,走向优秀!”“读经典的书,做有根的人!”在教室前面彰显着警示牌:“今天,你读书了吗?”还在教室里张贴名言警句,“为中华之崛起而读书””书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”、“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟“,“世上无难事,只怕有心人”。“读书破万卷,下笔如有神。” 这些醒目的标志,使学生迈进班级的那一刻就会想到读书。其次,将书香气息带给家庭。说句心里话,我们班孩子的家长多数是农民,他们对于读书的意识并不高,尽管如此,我仍坚信:只要肯努力、只要肯坚持,让孩子在无意中就能端起书本来阅读,这样,长此以往,相信家长们会有所动容,从而为孩子能够读更多的好书拓宽‘道路’。虽然让家长读书的起步工作难做,但我仍通过校信通、开家长会等利用一切与家长接触的机会,将书香信息传递给家长。开展书香家庭评比,推动家庭阅读正常化,持久化,为学生阅读习惯的养成提供优越的外部环境。这里提到的‘书香家庭评比’,我并没有给家长们出难题,而是根据每个家庭的实际情况而定,我抓住孩子对新事物的好奇心,及孩子那纯真的天性,让每个孩子做为他自己家庭的组长,父母是组员,先由孩子感染父母、督促父母,和父母同读一本书并交流读后之感,这样一段时间下来,我发现孩子们课余聊的话题由原来的“我昨天吃什么好吃的了”、“我妈给我买什么新衣服了”、“我爸带我去公园玩了”这些,被现在的“昨天我们全家坐在一起聊《红岩》,爷爷还给我讲了好多英雄人物的故事”、“周末我们家要举行讲故事比赛呢”所取待,从班级门前走过,每每听到这些,我的心里真是比吃了蜜还要甜。

评分不错,推荐之,有比划

评分儿子买的,实惠些

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有