具体描述

编辑推荐

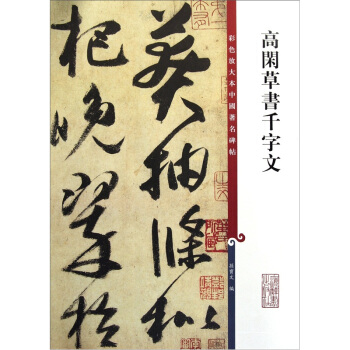

《彩色放大本中国著名碑帖》(第三集)由上海辞书出版社出版,《高闲草书千字文》为《彩色放大本中国著名碑帖》(第三集)中的一本。《高闲草书千字文》是高闲传世的墨迹。此件草书千字文用笔变幻不定。

内容简介

释高闲,浙江吴兴人,生卒年不详,曾出家于湖州开元寺,亦曾在长安薦福寺,后归湖州开元寺终老。其酷爱书法,为晚唐时期著名书家。唐代诗人张祜在“赠高闲上人”诗中有言:“道心黄叶老,诗思碧云秋。卷轴朝廷笺,书函内库收。”唐代著名文学家韩愈在“赠高闲上人序”中称其草书,“有旭(张旭)之心哉”。这件“高闲草书千字文”残卷,是其传世墨迹。从“莽抽条”以下,存二百余字。有方家以为,此书运笔缓、速、动、静,变幻不定,有动不可留,静不可推之妙。这卷墨迹纵三十点八厘米,横三百三十一点三厘米,曾经宋、元、明、清等众多名家收藏,现藏于上海博物馆。《彩色放大本中国著名碑帖:高闲草书千字文》将此作放大印出,供读者鉴赏。前言/序言

用户评价

我对这本碑帖的期待,很大程度上源于对其内容的权威性考量。高闲作为“颠张醉素”之外的另一位草书大家,其风格的独特性和承继性一直是书法界讨论的热点。这套“彩色放大本”显然做了大量的文献考证工作,从导读部分就能看出其严谨的学术态度。它不仅仅是简单地复印了碑帖,而是对每一个字、每一组结构都进行了深入的解读,比如分析了高闲草书与张旭在笔法上的继承与分野,以及他如何融入自己独特的“瘦硬”之风。这种深度的挖掘,对于我这样想在学习过程中建立完整知识体系的读者来说,提供了坚实的理论支撑。以往看一些资料,总感觉对高闲的理解停留在表面,而这本书真正帮我打开了深入研究的大门,它对细节的关注,体现了对传统艺术的敬畏之心。

评分坦白说,很多艺术类图书在后续的编辑和校对环节会出现疏忽,但翻阅这本《彩色放大本中国著名碑帖:高闲草书千字文》时,我感受到的是一种近乎偏执的完美主义。无论是墨色的光影处理,还是纸张的反光度控制,都表明这不是一个敷衍的出版项目。它成功地将古代书法的“时间感”和“物质性”带入了现代读者的视野。我甚至留意到,在处理一些陈旧卷轴边缘的微小破损时,出版社选择了清晰地保留这些历史痕迹,而非进行“过度美化”或“数码修复”,这恰恰是对原作历史价值的尊重。这样的出版物,不仅是学习书法的工具,更是一件值得收藏的艺术品,它承载着对历史巨匠技艺的致敬,收藏价值和学习价值是同步攀升的。

评分作为一名临帖多年的爱好者,我发现市面上很多碑帖的影印质量实在不敢恭维,要么是模糊不清,要么是色彩失真,完全失去了原帖的神韵。然而,这本关于“高闲草书千字文”的放大本,简直是带来了一场视觉革命。它的色彩层次极其丰富,从最浓郁的焦墨到近乎透明的淡墨,过渡得自然而细腻,真实地再现了千年前纸墨交融的瞬间。更让我惊喜的是,它对草书特有的连绵和气势捕捉得非常到位。特别是那些大开合的跳跃和俯冲,通过放大,我可以清晰地分辨出笔锋的侧转和提按,这对理解草书的结构逻辑和内在张力至关重要。我尝试着用相近的笔法去模仿其中一行的布局,发现如果不是这本高清版本,很多微妙的结构调整根本无从下手。它不仅是本帖,更像是一部关于“墨法”的图鉴,对于提升个人书写感悟有直接的帮助。

评分从实用性的角度来看,这本书的尺寸和排版布局简直是为临摹者量身定制的。草书学习最怕的就是“形似”而“神不似”,而这本放大本的尺寸设计,确保了在临摹时,我的眼睛和手部肌肉能够以最接近原帖的视角去捕捉每一个转折。它不像某些尺寸过小的帖本,让人不得不紧凑着写,从而限制了草书本身所需要的舒展空间。而且,书中对关键笔画的单独解析环节处理得非常巧妙,不是那种僵硬的线条分解,而是结合了上下文语境来分析,使得理解变得更加连贯。我特别喜欢它在某些难点区域采用的不同深度的色彩标注,这非常直观地指出了力度变化的节点,省去了我反复揣摩的弯路,极大地提高了练习的效率和准确性。

评分这本《彩色放大本中国著名碑帖:高闲草书千字文》的装帧设计实在是太用心了,首先映入眼帘的就是那种高级的哑光纸质,拿在手里沉甸甸的,丝毫没有廉价感。字体排布和留白的处理达到了教科书级别的标准,每一个字都能让你感受到书写者内心的节奏和呼吸。我尤其欣赏它在细节上的打磨,比如某些笔画的起收势,用高精度的色彩还原,几乎能看到墨汁在宣纸上晕开的微妙变化,这对于我们研究古代书法用笔的力度和技巧来说,简直是无价之宝。放大后的效果,让那些平时需要借助放大镜才能看清的飞白和枯笔,都变得清晰可见,仿佛高闲老先生就坐在你面前,亲自示范,这种沉浸式的学习体验,是任何电子资料都无法比拟的。装订工艺也极其扎实,书页展开平整,即便是对着书页反复临摹,也不用担心书脊受损,看得出出版社对这套“著名碑帖”系列的定位是非常专业和长久的。

评分字大便于临摹学习,这个系列值得关注

评分这本半个月才发!烦 烦

评分他们有很长一段时间其实是在北洋政府时代,“五四”时代是北洋政府党争的时候,那个环境和后来又不一样。这样的时代环境,不踏入你不可能去捍卫什么。你必须要一脚踏进去,一脚在外面。他们是从“仕”到知识分子过渡的这一代人,他们和后面完全专业的读书人,知识分子不太一样。

评分至于我的老师余英时、许倬云先生,已经完全是现代知识分子的时代了。他们频繁参与论政,尤其是许先生写了很多文章,余先生也写了不少,可是对于政治只有遥远的兴趣。我在猜,胡适、傅斯年先生那个时代如果情况不同,他们说不定也不会进入政府,从他们的信里面也可以看到。

评分他们有很长一段时间其实是在北洋政府时代,“五四”时代是北洋政府党争的时候,那个环境和后来又不一样。这样的时代环境,不踏入你不可能去捍卫什么。你必须要一脚踏进去,一脚在外面。他们是从“仕”到知识分子过渡的这一代人,他们和后面完全专业的读书人,知识分子不太一样。

评分收集这套帖,可为什么京东的这套帖总是有点旧?感觉脏脏的。希望京东在送货的包装上多动脑筋。字帖没什么可说,印刷很好。

评分印刷精良!!

评分前几年莫拉克台风把一个原住民的村落毁掉了。这个村落在日本统治时期已经有相当毁坏。重建的时候,人们就认为要重建一个更像原来原住民味道的村落,生活中的每一个细节都要考察——耳坠、发式、手镯、衣服、屋子等。如果用旧的方法,就是要去台湾三个收藏原住民资料最多的地方去填单子,一个是历史博物馆,一个是中研院的民族学研究所,一个是台大的人类学系。现在不用了,输入“原住民”就可以找到相应的信息。

评分打折买的,还不是很划算的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有