具体描述

内容简介

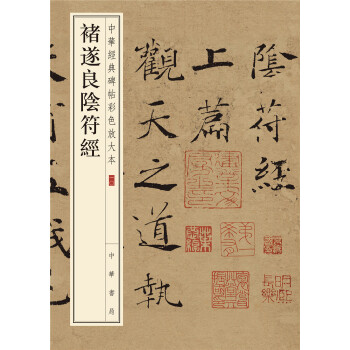

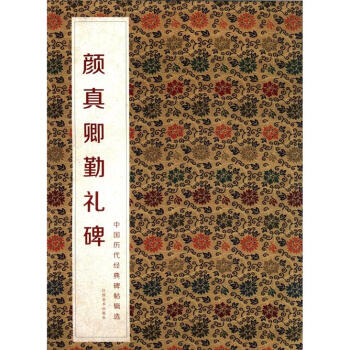

《勤礼碑》全称《秘书省著作郎夔州都督府长史上护军颜君神道碑》,螭首方座,高二百六十八厘米,宽九十二厘米,碑四面环刻,存书三面。碑阳十九行,碑阴二十行,行三十八字。左侧五行,行三十七字。右侧上半宋人刻“忽惊列岫晓来逼,朔雪洗尽烟岚昏”十四字,下刻民国宋伯鲁题跋。此碑现存西安碑林。颜真卿(公元709年-785年),字清臣,京兆万年(今西安)人,一说为琅琊临沂人。玄宗开元进土,曾为平原太守,后封鲁郡公,故有“颜平原”、“颜鲁公”之称。颜勤礼乃颜真卿曾祖父。颜真卿撰立此碑时已七十一岁高龄,书法艺术已臻炉火纯青,笔法劲健、用笔爽利,刚极柔显、柔以韧用。他师承褚遂良、张旭,而自成一代书法宗师。颜真卿楷书一反初唐书风,化瘦硬为丰腴,结体宽博、骨力道劲、气势恢宏,世称“颜体”,与柳公权并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之誉。《勤礼碑》为颜真卿晚年代表之作,在我国书法史上有着极其重要地位,特别是对后世的楷书产生了尤为深远的影响。

内页插图

前言/序言

用户评价

这套碑帖的选本实在太精妙了,光是翻阅目录就能感受到编者深厚的功力和对书法史脉络的清晰把握。我作为一个硬笔书法爱好者,一直对行书和楷书的“骨力”和“法度”深感困惑,总觉得自己的笔触不够沉稳。这套书选取的范本,无论是魏晋风骨的流淌,还是盛唐气象的磅礴,都展现得淋漓尽致。特别是那些唐代大家的作品,其结字的欹侧变化、用笔的提按顿挫,简直就是一本活生生的教科书。我特别欣赏它在版式设计上的考量,每一页的留白都恰到好处,既不压迫字形,又能衬托出墨色的韵味。对于想要深入研究法帖演变、追溯笔法源流的读者来说,这套书无疑是极佳的案头工具书。我甚至会花很长时间去对比不同碑帖中同一个偏旁的写法差异,那种“神会”于古人的心境,是临摹过程中最美妙的体验。如果能配上更详尽的碑刻背景介绍和拓本的年代考证,那就更完美了,但就其选本质量而言,已属上乘。

评分说实话,我对古代碑刻拓本的研究涉猎不深,但接触过不少市面上流通的法帖影印本,很多都存在一个问题:失真严重,或者墨色过于死板,读不出笔锋的锐度。这套《辑选》在这一点上做得非常出色,它似乎捕捉到了原作中那种独特的“金石气”。那些看似不经意的飞白和断裂,其实蕴含着书家情绪的起伏。我个人偏爱宋人那种灵动、欹侧的风格,但接触这套书后,对那种方正遒劲、气势恢宏的书体产生了新的认识。我感觉这些碑帖不仅仅是字,更像是凝固的历史瞬间,记录了那个时代对“中和”与“法度”的极致追求。比如某几页中那些饱满的“点”,仿佛能透过纸面感受到笔头在纸上碾磨的触感。我已经开始尝试用羊毫笔来模仿那些厚重的笔触,效果比用狼毫要好上许多,这让我意识到,好的法帖是能直接指导你的工具选择和运笔方式的。

评分作为一名长期在大学教授书法鉴赏的教师,我一直在寻找一套能够兼顾学术严谨性和阅读友好性的综合性碑帖选本。这套书的价值在于它的“ جامع”性,它不仅仅是罗列名家作品,更像是在构建一条清晰的、以“规矩”和“变化”为主线的书法发展图谱。我在课堂上引用过其中一些细节进行分析,比如对“隶楷过渡”阶段的代表作的选择,处理得极为审慎。它避免了那些过于晦涩难懂、仅供专家研究的冷门拓本,而是聚焦于那些对后世影响深远的、具有里程碑意义的典范之作。学生的反馈非常好,他们反映说,在没有这套书之前,觉得碑学和帖学是两条泾渭分明的河流,但通过这套选本,能清晰地看到它们之间是如何相互渗透、相互影响的。这套书真正做到了“为初学者指路,为进阶者提供深思”。

评分我是在一个偶然的机会下,通过一位老书法家的推荐接触到这套选本的。拿到手的第一感觉是分量很足,装帧的质感也很好,体现了对文化遗产的尊重。我最欣赏的是,它并非简单地将那些“最有名”的碑拓堆砌在一起,而是进行了精心的主题式或时代性的编排。我个人对碑帖的审美要求很高,如果拓本的清晰度和对比度不够,很多精妙的笔法细节就会被淹没。但这套书的印刷质量非常稳定,尤其是那些看似“枯笔”的地方,墨色的浓淡干湿变化依然清晰可辨,这对于研究“枯笔”如何产生筋骨、如何体现韵味至关重要。它让我对“力透纸背”有了更具体的理解,不再是空泛的赞美,而是能从每一个横画的收尾处找到力量的源泉。如果说有什么遗憾,那就是希望未来能有配套的音频或视频讲解,对其中几处关键的“悬针”或“蚕头”做动态演示,那就堪称完美了。

评分我是一个痴迷于古代文字美学结构的人,对书法中的“平衡”和“重心”有着近乎偏执的追求。这套《辑选》带来的启发是巨大的,它让我看到了中国传统美学中对“有法而无定形”的深刻理解。那些被奉为圭臬的碑帖,绝非僵硬的模板,而是书写者在特定情境下对法度的最高化用。通过仔细比对不同作品中同一个字的结构处理,我发现书家处理“扁”与“平”、“欹”与“险”的尺度拿捏,达到了出神入化的地步。这套书就像是一面镜子,映照出不同时代、不同地域的书写者在结构处理上的细微差异和宏大取向。我喜欢用放大镜对着那些转折处仔细端详,感受墨迹在纸上发生的那种微妙的“冲突”与“融合”。它给我带来的不仅仅是技法的提升,更是一种对中国传统文化中“内敛力量”的审美熏陶。阅读这套书,是享受一场视觉的盛宴,也是一次精神的内观。

评分品其诗,饱含着生活凄苦,心境悲凉的感伤,富有强烈的感染力;论其书,笔酣墨饱,神充气足,恣肆跌宕,飞扬飘洒,巧妙地将诗情、画意、书境三者融为一体。通篇起伏跌宕,迅疾而稳健,痛快淋漓,一气呵成。苏轼将诗句心境情感的变化,寓于点画线条的变化中,或正锋,或侧锋,转换多变了顺手断莲,浑然天成。其结字亦奇,或大或小,或疏或密,有轻有重,有宽有窄,参差错落,恣肆奇崛,变化万千。

评分只有这几个字,想想还是很可惜啊!学习书法,就要从源头开始!

评分希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分颜真卿(公元709年~785年),字清臣,京兆万年(今西安)人,一说为琅琊临沂人。玄宗开元进士,曾为平原太守,故有“颜平原”之称。后于肃公时迁工部尚书兼御史大夫,代宗时官至刑部尚书,累进封“鲁郡公”,又称“颜鲁公”。颜真卿精于书法,初师褚遂良、后学张旭而自成一格,是唐代中期杰出的书法家。此碑写于颜真卿四十四岁时,为其早期代表作,与其后期书法面貌差异较大。碑文字体平稳谨严,恭谨诚恳之态直接二王、欧、虞、褚遗风,而又与庸人写经有相似之处。其风格刚劲秀丽,端庄典雅,笔法精到,整篇结构严密紧凑。《书画跋》评曰:“此是鲁公最匀稳书,亦尽秀媚多姿,第微带俗,正是近世掾史家鼻祖。

评分字迹清楚,折叠式横幅,非常有价值。

评分王羲之,字逸少,东晋书法家,被后人尊为、『书圣』。公元三五三年,即东晋永和九年三月初三,王羲之与谢安等四十余人会集于山阴(今浙江绍兴)兰亭,畅饮赋诗,辑为《兰亭集》。王羲之为之书写序文手稿,曰《兰亭集序》。王羲之《兰亭序》被称为『天下第一行书』,与颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《寒食帖》并称三大行书法帖。《兰亭序》又名《兰亭集序》、《兰亭宴集序》、《临河序》、《楔序》、《禊帖》,通篇二十八行,三百二十四字,其章法、结构、笔法俱完美无缺。但传王羲之《兰亭序》真迹随唐太宗陪葬昭陵,令世人遗憾不已。

评分帮人买的,那个人说还可以

评分东西不错,值得购买~........

评分沟通中达成共识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国古代书家小楷精选:东晋 王羲之小楷精选(三) [zhong guo gu dai shu jia xiao kai jing xuan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11864659/578ca98dN04f95217.jpg)