具体描述

内容简介

篆刻技法是艺术创作的重要内容,它既是完成艺术创作所必须的手段,同时又是篆刻美的重要组成部分。篆刻美具有空间构成与时序进程的两重性,篆刻技法也具有这两重性。篆刻的空间形式有赖技法完成,此时的技法只是完成艺术形式的一种手段,而刀石相激之间的美,刀笔相生的意韵,刀刀递进过程留下的痕迹,表现着一种时序之美,此时的技法又是篆刻美的内容。庖丁解牛“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然响然,奏刀騞然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。”其中充分表现着技法的时序之美、节奏之美。《技法解析》这套丛书紧扣篆刻创作技法这个主题内容,这也正是与篆刻创作最为直接、作者最为关心的内容。这套丛书立足于艺术创作实际而力避空谈,通过不同的具体印例、不同的印面形式、不同的风格流派探讨不同特点的技法。但我们又不能局限于对象,仅仅停留在具体的、局部的认识和分析之中,而要求站在整体的、宏观的立场去认识具体和局部,通过具体和局部去把握整体,通过实践的验证升华到理论,通过具体技法的分析和叙述总结出规律,上升到篆刻美学的层面,这就是古人所谓的“技进乎道”。

对历代优秀篆刻作品进行技法解析,我们应站在篆刻艺术创作的立场土去认识、解析古代印章,在分析具体技法时,也必将突破古代印章的制作方式、使用方式。如对于刀法的论述,我们是依照以刀刻石的创作方式去认识和研究用刀的种种效果,在古代印章制作中,并无今天我们所依据的“以刀刻石”的方式而建立的刀法概念。

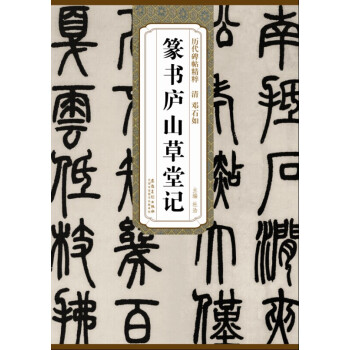

内页插图

目录

历代篆刻经典技法解析丛书总序第一章 概论

第一节 生平游历与艺术概况

第二节 篆刻历程

第三节 印风及其影响

第二章 经典印作技法解析

第一节 篆法解析

第二节 章法解析

第三节 刀法解析

第四节 效果制作技法解析

第三章 临摹与仿创

第一节 关于临摹

第二节 吴氏白文印临摹

第三节 吴氏朱文印临摹

第四节 意临与仿创

第四章 “吴派”印风作品技法解析

第一节 吴门弟子印作技法解析(附寿石工)

第二节 吴门再传弟子印作解析

第三节 “吴派”在当代篆刻创作中的历史地位

后记

参考书目

精彩书摘

汉代著名思想家王充有“知人论世”之文学理论,宋代书法四大家之一的苏东坡也说过“古之论书者,兼论其平生”、“凡书象其为人”(苏轼《书唐氏六家书后》)。笔者以为,凡学一家篆刻,应该也必须了解这一篆刻家的生平游历及其艺术历程,这样才能全面认识其风格创造的由来,才能深入领会其作品的艺术特点。因为人的个性特征、成长环境,以及学艺道路,都是艺术家成功与否的决定性因素。而且每个人既是家庭中人,亦是社会中人,篆刻家在青少年时代学艺,受其家庭、社会因素的影响很大,换句话说,篆刻家的审美取向和印风的形成与其生活经历、游学等方面有着相当密切的关系,因为这些经历对人的个性形成起着决定性的作用,而个性在不同时期的篆刻学习、创作中总是直接或间接地表现出来,再加上先天艺术秉赋的作用,一旦在篆刻实践中有了契合点,个人印章风格就很容易形成。吴昌硕,清道光二十四年(公元1844年)农历八月初一出生于浙江安吉县鄣吴村,初名俊,又名俊卿;字苍石、昌硕等,亦署仓石、昌石、仓硕,约69岁以后以“昌硕”字行。他的别号较多,常见的有苦铁、老缶、缶道人、大聋等。吴家世属书香门第,祖父曾为安吉古桃书院院长,父亲为咸丰辛亥举人,伯父亦是举人出身,因此,吴昌硕自幼即受到家风熏陶,习字读书,自有分寸。他10岁时便被送到离家五六里远的邻村私塾去念书,因受其父善书、刻印的影响,14岁时开始经常一边念书,一边刻印,有时悄悄地背着私塾老师磨石奏刀。

……

前言/序言

用户评价

我个人对金石拓片和古旧印泥的痕迹有着特殊的偏爱,那种时间沉淀下来的苍茫感是现代工具无法替代的。因此,我非常关注那些关于“做旧”和“入古”的讨论。这本书如果能涉及如何通过特定的刀法处理,模拟出早期秦汉印的古朴风貌,或者如何模仿明清流派的厚重气息,我会非常赞赏。这不仅仅是技法问题,更是一种对历史语境的理解和再现。例如,在模仿秦印的瘦硬风格时,是应该追求线条的绝对均匀,还是故意保留一些不规则的颤动感?如果能有专门的章节讨论如何利用不同材质的石料,比如青田石、寿山石、青石等,来达到不同的时代质感,并提供相应的处理建议,那么这本书的参考价值将大大提升,因为它触及了艺术创作中最具灵性和主观能动性的部分。

评分我买书的初衷,其实是想解决一个长期困扰我的问题:如何将篆书的书写功力有效地转化到方寸石材上。很多篆刻书往往只停留在介绍印章的“历史渊源”或者“艺术审美”层面,对于一个动手实践者来说,这些听起来很美,但并不能解决实际操作中的痛点。我希望能在这本书里找到关于“凿刻”与“冲刀”的精细对比,比如,在处理细微的笔画时,究竟是采用极其轻薄的冲刀,还是需要借用较深的凿刻来保证线条的挺拔?更进一步,如果能涉及到对“朱文”和“白文”的处理差异,比如白文印中如何通过“线刻”来增加残破感,或者朱文印中如何通过“平刀”来保持字口的光洁,那就更契合我的需求了。我特别看重那种能让你在面对一块陌生的石头时,知道该从何下手的指导性内容,这种对工艺细节的关注,往往决定了一方印章的成败。

评分这套书光是冲着“历代篆刻经典技法解析丛书”这个名头,就让人对它抱有极高的期待。我特别关注那种能深入到骨子里的技法讲解,比如对不同时期、不同流派的篆刻家,他们的刀法运用、章法布局乃至印泥的选择和钤印的考究,是不是有详尽的图解和文字说明。我希望能看到一些教科书上不常提及的“秘诀”或者说“经验之谈”,比如如何根据不同的石材特性来调整落刀的角度和力度,或者如何通过细微的篆书体势变化来营造出古朴或灵动的感觉。如果能把历史上那些公认的大家,比如邓石如、吴让之、赵之谦等人的代表作进行拆解分析,指出他们各自的精髓所在,那就太棒了。毕竟,看名家作品易,学其神韵难,如果这本书能提供一条清晰的、可模仿的学习路径,帮助我们理解那些看似随意却蕴含着深厚功力的笔触是如何形成的,那么它的价值就无可估量了。我期待的是一种扎实的、可操作的技法指导,而不是泛泛而谈的理论说教。

评分作为一名业余爱好者,我非常看重书籍的“实用性”和“可读性”的平衡。如果技术解析过于晦涩,充满了只有科班出身才能理解的术语,那么对于像我这样的自学者来说,门槛就太高了。我期待这套丛书在保持专业深度的同时,能用相对通俗易懂的语言来阐释复杂的工艺流程。比如,当谈到如何处理边框时,是建议先刻边框再刻内容,还是反之?不同的顺序对最终的视觉效果有什么影响?如果能配上清晰的、不同角度的细节放大图,清晰地展示刀痕的走向和力度变化,那就更好了。我希望拿到手里,就能立刻在我的工具箱和工作台上找到对应的操作方法,让学习过程是流畅而愉悦的,而不是充满挫败感的理论灌输。

评分坦白说,我对篆刻的“法帖”和“图谱”类书籍已经有些审美疲劳了。我更倾向于看到一种“反向工程”式的解读,即不是简单地罗列作品图片,而是通过对已完成作品的剖析,倒推出创作者的思路和决策过程。比如,为什么在这个特定的布局中,某个字被故意处理得略微扁平化,而旁边的字却拉长了?这背后是否遵循着某种尚未被明确记载的章法原则?如果这本书能够提供一些关于“错位”、“避让”、“呼应”这些更抽象的布局概念在具体作品中的实例分析,那就太有价值了。我希望它能教会我如何“看”印,而不仅仅是“摹”印。这种深层次的解读,能帮助读者建立起自己的审美体系,而不是一味地模仿前人的具体造型。

评分正版,挺好

评分李刚田先生主编,作者都比较专业。很好!

评分上幼儿园时,我很顽皮,而你却很恬静。看着你有一对精巧的羊角辫,我就直接叫你辫子。每天,我总是揪着你的辫子,不厌其烦的玩着,旋转,折叠,弯曲。你非但没有生气,反而用黑宝石一般的水灵灵的大眼睛看着我。每当我的目光接触到那黑宝石的一刹那,心里有一种莫名的感觉,只觉得心灵通彻明亮,心里有一种轻松的感觉。于是,我爱上了你的眼睛。

评分吴昌硕经典印作技法解析还是挺好的。

评分很好,很实用,适合自学,对我很有帮助!

评分亲爱的,别再离开我了,我已经不会再受到虚荣的诱惑了;亲爱的,别再丢下我了,我一定会听从你的劝告;亲爱的,别在一个人漂泊,,什么名利,权势都不能阻挡我们在一起。

评分于是你离开了我。

评分内容介绍还是可以的,对学习篆刻的人有一定帮助

评分物美价廉,性价比较高!。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有