具体描述

内容简介

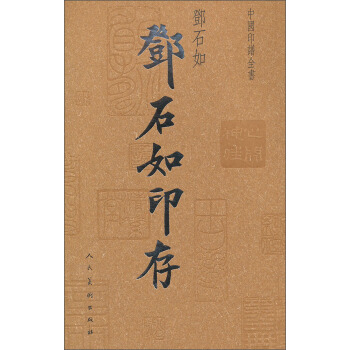

《中国印谱全书:邓石如印存》收录了邓石如在印谱方面的经典之作,力争为广大篆刻爱好者提供一套完整丰富的艺术数据。篆刻艺术在中国有着几千年的发展历史。从中国象形文字发明并摹刻、书写于陶器之上时起,玺印篆刻艺术就开始萌芽。商代以后,通过金文的铸造和甲骨文字的刻写,中国古人进一步掌握了铸、刻、模制等多种方法,为玺印技术的发展奠定了雄厚的基础。前言/序言

用户评价

说实话,当我打开这本书时,第一感觉是被它的“全”字所震撼。这份对中国篆刻史料的收集和整理工作,其浩瀚程度简直令人难以置信。我曾尝试在网络上寻找一些零散的资料,但总感觉碎片化且缺乏系统性。这本书则完全不同,它构建了一个完整、自洽的知识体系。它不仅收录了那些流传有序的精品,连一些偏门、鲜为人知的印章都有详细的记录,这对于做深入研究的人来说,简直是无法替代的宝贵资源。书中所配的考据性文字,简练而有力,没有一句废话,直击要点,精确地指出了每一类印风的特征和代表性人物。我特别喜欢它对“印风变迁”的梳理,那种从一个朝代过渡到另一个朝代的微妙变化,被作者捕捉得淋漓尽致,这种宏观的把握能力非常了不起。这本书的出现,无疑为当代篆刻艺术研究树立了一个极高的标杆,它让“集大成”这个词有了具体的实体。

评分这本书的阅读体验简直是一场视觉和精神的盛宴。我通常不太习惯阅读厚重的工具书,但这本书的排版设计非常人性化。每一个印章的呈现都给予了足够的空间,使得观者可以完全沉浸在印面世界的细节之中。那种白描和拓印的对比处理,非常巧妙地突显了朱文和白文的差异魅力。我尤其欣赏书中对一些名家印作的专题解析,不仅仅停留在“这是谁刻的”,更深入探讨了这位篆刻家在特定历史时期所面临的文化困境与艺术突围。这种结合时代背景的解读,让冰冷的石刻瞬间有了鲜活的生命力。对于我这种业余爱好者来说,最宝贵的是它提供了一种学习的路径——通过观察这些顶尖作品的组合方式和气韵,我开始尝试在自己的创作中融入一些新的元素。这本书的实用性和学术性达到了一个奇妙的平衡点,它既能满足专家对精准度的要求,又能引导新手找到方向。阅读它就像与一位技艺精湛的老师进行了一场跨越时空的对话。

评分这本书的装帧和纸张用料简直是艺术品级别的制作,看得出来出版方投入了巨大的心血。每一页的触感都非常舒适,油墨的印制效果非常清晰,即便是最细微的刀痕和石材的肌理,都能被完美地还原。这对于我们这些需要仔细辨识印章细节的人来说,至关重要。我个人更偏爱书中对那些“意境”的描述部分,作者没有用太多晦涩的术语,而是用富有诗意的语言,将篆刻的“气韵生动”解释得通俗易懂。读到关于某些名家是如何在刻字时融入个人情感和哲学思考的描述时,我简直是心潮澎湃。这本书不只是艺术的陈列馆,更是一本关于中国文人精神的书籍。它让你体会到,方寸之间,藏着的是对天地人生的深刻感悟。如果你希望拥有一本既能用来学习技法,又能用来提升精神境界的艺术书籍,那么这本书绝对是物超所值,值得珍藏一生的佳作。

评分这本书真是太棒了!我最近沉迷于中国古代的篆刻艺术,偶然发现了这本巨著。它不仅仅是一本简单的图录,更像是一部深入浅出的艺术史教科书。从最初的秦汉古玺,到后来的明清流派,这本书的编排逻辑清晰得让人惊叹。它没有那种枯燥的学术腔调,而是用一种非常生动有趣的方式,带领读者领略每一方印章背后的历史风云和文化精髓。比如,对于“汉印的方寸之美”,作者的解读简直是鞭辟入里,让我这个初学者都能立刻领会到那种古朴浑厚的韵味。书中的图版印刷质量极高,每一个细节都清晰可见,仿佛能触摸到印石的质感。特别是那些对印章边款的细致刻画,简直是教科书级别的展示。这本书的装帧设计也很有品味,拿在手里沉甸甸的,就能感受到它内容的厚重。如果你对篆刻艺术有任何兴趣,这本书绝对是案头必备的典范之作,它会让你对“印章”这个小小的方寸世界产生全新的认识和热爱。它让我重新审视了中国传统艺术的博大精深,那种对细节的极致追求,在现代社会真是越来越难得了。

评分我得说,这本书的学术价值简直是无与伦比的,对于研究中国篆刻史的学者来说,简直是如获至宝。它收集的材料之详尽、考证之严谨,令人叹为观止。我注意到,作者在引述每一方印章时,都附带了详尽的出处和流传脉络,这种溯源的功夫,不是一般人能做到的。书中对不同时期篆刻风格的演变,分析得极其到位,从刀法的运用到章法的布局,都有深入的探讨。读到那些关于明清以来篆刻流派纷争的章节时,我感觉自己仿佛置身于那个刀光剑影的艺术战场。这本书的结构安排也很有匠心,它不是简单地堆砌图片,而是通过清晰的脉络梳理,展现了篆刻艺术的传承与创新。尤其是对一些失传已久的印风的重新解读,更是让人耳目一新。这本书对于提升一个篆刻爱好者的审美层次有着立竿见影的效果,它教会你如何“看”印,而不仅仅是“认”印。这种深度的挖掘和梳理,使得这本书超越了一般的图集,达到了一个全新的高度。

评分另一方面讲,他们参与现实的政治非常多,不管是评论、建言等等,非常明显。在那个时代,他们对于自由民主有很高的信念,他们也是通过和政治相当大的互动,才可以去维护自由民主。所以他们对当时的国民政府基本上是既有关系,又要保持距离。

评分非常不错的一本书,还会继续关注

评分印刷一般,买了一套中的4本,比较失望。京东的物流没得说,即使是双11,一天就拿到货了。

评分东西很不错,和说明一样。

评分至于我的老师余英时、许倬云先生,已经完全是现代知识分子的时代了。他们频繁参与论政,尤其是许先生写了很多文章,余先生也写了不少,可是对于政治只有遥远的兴趣。我在猜,胡适、傅斯年先生那个时代如果情况不同,他们说不定也不会进入政府,从他们的信里面也可以看到。

评分东西很不错,和说明一样。

评分排版清晰,内容全面。排版清晰,内容全面。

评分農書草稿

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有