具体描述

商品详情

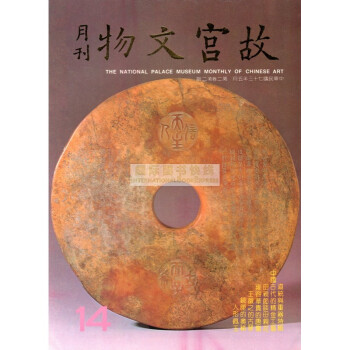

品名:故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期

作者:台湾故宫博物院

出版社:台湾故宫博物院

ISBN13:9925000019658

ISBN10:

页数:144

装帧:平装

开本:16开

出版日期:1984-05-01

语种:中文(繁体)

目录

编辑推荐

故宮文物月刊,创办于民国72年(1983年)至今已有三十三年的历史.月刊以浅近的文字,精美的图片,深入的介绍中华五千年来艺术精华。

本刊有别于故宫博物院的其他专业书刊,以平易近人为要旨,文章内容,力求简单易懂,并以图为证,使之更为生活化。

主要栏目有:故宫掌故、每月专题、典籍漫谈、古玉鉴赏、名画欣赏等其中{特展报道}就是当时故宫博物院的特展,作有系统且详实的解说与介绍。

内容简介

故宫文物月刊的诞生,是故宫博物院全体同仁和关爱故宫文物的艺文界朋友,今年对社会所作 的一份诚挚献礼。

故宫文物自民国三十七年年底迁运来台,至今已有三四十年了。在过去三十多年岁月中,故宫的精美文物,虽经迭次更换展出,蜚声国际,并获得海内外各界人士普遍的赞誉,然而,我们并不敢以此自满,我们深感过去对社会所作的仍然太少,而社会对我们的认识,亦未必有深刻的瞭解,因此,决定创办这份刊物,用极浅显而又简明的文字,配合精美的照片和插图,深入浅出的将中华五千年精致的文物,作有系统的介绍出来。深信由于这一份通俗性的刊物诞生,不仅仅是作为故宫向社会传递传统文化艺术讯息之媒介,同时也未始不可作为沟通社会与传统艺术心神交往的桥梁。

我们诚挚的期望这份包容艺术的、趣味的、知识的、并兼具学术价值的月刊,在未来能走进广大社会的每一个层面,使人人都能从这本刊物上创造出属于现代民族风格的艺术,使中华文化在内涵上,更充实,更光大。当然这一期望,并不是一蹴可成,我们也很清楚现实存在的种种困难,但深信只要继续不断的,将优良的传统文化,技术智能,广泛而深入的加以介绍,必能引起社会大众对固有文化的孺慕之爱。

本刊在编辑选刊文物介绍方面,是以故宫现藏之六十二万余文物为基础,并将视野扩张及到世界每一个收藏中华文物的角落,因此,我们在编辑内容上,将做到绝对的充实。我们更有意将过去宫廷独有的艺术、外间难得一见的珍品,作全面性的公开,使全民都能分享祖先创造的成果,并借此以提升人们精神上的感受。从编排内容上,我们采用专栏介绍的方式,运用大小不同的三十余个专栏,将各类文化精华,一一导引于读者的面前,例如:故宫掌故、古玉鉴赏、典籍漫谈、艺术随笔、名画欣赏、珍玩丛谈、民俗锁闻、铭文导读、册府杂说、法书选粹、院画管窥、名瓷欣赏、海外遗珍、古物鉴定、科技新知、艺文趣谈、华夏之光、艺文活动......等等都是。

从以上三十余个专栏,当可见出本刊对各类文物透视、介绍之安排。当然往后我们还会作适度的调整。本刊文字上要求其有可读性,以达到雅俗共赏的理想目标,也希望社会人士能参与我们的工作,共同灌溉这片园地。这份兼具艺术、趣味、知识、学术的刊物,在撰稿人方面,我们除了动员故宫全体具有专业知识的研究人员,作为特约文字的基本撰述人之外;同时对艺术界以及各大学或研究机构之学者专家,亦欢迎其作为本刊之特约撰述人。因此本刊在撰稿作者方面,当属一时之选。在编排印刷上,采缪式装订。如此豪华大型刊物,不仅便于保存,且可作为馈赠的佳礼。

本刊在编印设计中,会一再强调这是一本通俗刊物,发行的皆趣也有别于本院其他书刊,我们希望由于这本刊物的发行,能全面带动社会认识我们自己优良的传统文化,维护美好的生活方式,使我们的社会呈现一片祥和与复的气象,进一步负起推动世界新文化的责任。

作者简介

台湾故宫博物院

台湾故宫博物院(又称台北故宫,中山博物院),是中国大型综合性博物馆、台湾规模*的博物馆,也是中国三大博物馆之一,研究古代中国艺术史和汉学重镇。台湾故宫博物院座落于台北市士林区,建造于1962年,1965年夏落成。占地总面积约16公顷。为仿造中国传统宫殿式建筑,主体建筑共4层,白墙绿瓦,正院呈梅花形。院前广场耸立五间六柱冲天式牌坊,整座建筑庄重典雅,富有民族特色。台湾故宫博物院内收藏有自南京国立中央博物院筹备处、国立北平故宫博物院和国立北平图书馆等所藏来自北京故宫、沈阳故宫、避暑山庄、颐和园、静宜园和国子监等处的皇家旧藏。所藏的商周青铜器,历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画碑帖等皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品。截至2014年底,馆藏文物达69.6万余件文物。

出版作品

该院出版定期刊物《故宫文物月刊》和《故宫学术季刊》、《中华五千年文明集刊》、《国之重宝》、《惠风和畅》、《文物光华》、《故宫宝藏》、《元四大家》、《唐寅的研究》、《山水画皴法点苔之研究》、《清代通鉴长编》等著作,并影印出版了文渊阁《四库全书》。

院内藏品大类铜器-6,044件 法帖-474件 雕刻-651件 成扇-1,651件 满蒙藏文文献-11,501件

绘画-5,287件 漆器-707件 拓片-895件 钱币-6,953件 善本书籍-198,459册

丝绣-306件 文具-2,379件 书法-3,046件 玉器-12,104件 清宫档案文献-386,729册件

织品-138件 杂项-12,347件 珐琅器-2,510件 瓷器-25,423件

书摘与插画

用户评价

拿到这本【B1161】故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期,我首先被它朴实却充满力量的封面设计所吸引。在如今琳琅满目的图书市场中,这样的杂志显得格外沉静,却也更显珍贵。翻开内页,一股浓郁的书卷气扑面而来,仿佛置身于故宫的某个安静角落,与历史对话。我注意到,这本月刊的排版和字体都带有鲜明的时代特征,但这丝毫不影响我对内容的兴趣。我尝试着去理解其中一些关于文物鉴赏和考证的文章。虽然有些专业术语我需要查阅资料才能理解,但作者的逻辑清晰,论证严谨,让我能够感受到他们对每一件文物背后故事的追溯和挖掘。尤其是关于某件器物在不同历史时期的流传和演变的部分,作者通过细致的梳理,勾勒出了一幅动态的历史画卷。我惊叹于研究者们对细节的关注,以及他们如何从一件件冰冷的器物中,解读出鲜活的历史信息。这不仅仅是文字的堆砌,更是思想的碰撞,是历史的还原。我感觉自己就像一个初入宝山的寻宝者,虽然宝藏无数,但每一件都值得细细品味,用心去感受。

评分初次接触这本【B1161】故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期,给我的第一印象是它的“老派”与“专业”。在如今追求快节奏和碎片化阅读的时代,它像一股清流,不疾不徐地展现着自己的魅力。我尝试去阅读其中一篇关于古代陶瓷工艺的文章,作者的语言严谨而精准,他对烧制工艺、釉料配比、器型演变等方面的阐述,让我看到了研究者们严谨的态度和深厚的功底。即使有些部分我可能需要反复阅读才能完全理解,但这种探索的过程本身就充满了乐趣。我感受到,每一件看似平凡的文物,在这些研究者的手中,都能被赋予新的生命和更深的含义。这本书没有华丽的辞藻,也没有刻意煽情的段落,它的价值体现在那些扎实的考证和深刻的洞见之中。我感觉自己像是进入了一座知识的宝库,虽然需要付出努力去挖掘,但每一次的发现都让人欣喜不已。它是一本需要静下心来,细细品味的读物。

评分拿到这本【B1161】故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期,我怀着一种好奇心和期待。封面的设计简洁却不失庄重,一看便知这是一本承载着深厚文化底蕴的刊物。打开书页,扑面而来的是浓郁的学术气息,一种久违的、沉静的力量。我注意到,其中一些文章的篇幅相当长,这让我知道,它们绝非泛泛而谈,而是作者用心血和智慧打磨出来的成果。我开始阅读其中关于某个古代绘画作品的鉴赏文章,作者的语言十分细腻,他不仅描述了画面的构图和色彩,更挖掘了作者的创作心境以及作品所处的时代背景。这种深入的分析,让我对这幅画有了更全面的理解,不再是简单的“看热闹”,而是能够体会到其中蕴含的艺术价值和历史意义。我感觉自己就像一个初次接触高雅艺术的普通观众,在专业人士的引导下,逐渐领略到艺术的魅力。这本月刊,无疑为我打开了一扇通往古代艺术殿堂的大门。

评分这期【B1161】故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期,对于我而言,与其说是一本书,不如说是一次穿越时空的邀约。当我小心翼翼地翻动着那些略带泛黄的页面时,我仿佛能听到历史的回响,感受到那个年代的学者们对文物研究的执着与热忱。这本书没有花哨的插图,也没有吸引眼球的标题,它的力量蕴藏在字里行间,在那些严谨的论述和考证之中。我尤其对其中一篇关于某件宫廷服饰的考证篇章印象深刻。作者不仅仅描述了它的形制和材质,更深入地探讨了其在礼仪制度中的作用,以及不同时期服饰的变化所折射出的社会风貌。这种层层递进的分析,让我对这件服饰有了更立体、更深刻的认识。我仿佛看到了穿着它的人物,听到了那个时代的语言,感受到了那个时代的氛围。它让我明白,每一件文物都不仅仅是一件物品,更是历史的载体,是文化的见证。尽管我可能无法完全领会其中所有的专业知识,但这种对历史的敬畏和对知识的追求,已经深深打动了我。

评分这次收到这本【B1161】故宫文物月刊14:1984年5月第2卷第2期,实在是一次意外的惊喜。收到时,包装就相当仔细,打开后,封面依然保持着当年的质感,那种泛黄的纸张和清晰的印刷,瞬间将我拉回到那个年代。翻开书页,扑面而来的历史气息让我有些激动。虽然我不是专业的历史研究者,但从小就对故宫和其中蕴藏的无数珍宝怀有深深的敬意。这本月刊,仿佛是一扇窗口,让我得以窥探到那段时光里,故宫文物研究者们的严谨工作和发现。每一页的文字都散发着专业的味道,但我尝试去理解,去感受文字背后所承载的学术热情。我尤其喜欢其中对于一些器物细节的描述,那些看似微不足道的纹饰、痕迹,在作者的笔下都活了起来,仿佛能看到工匠们一丝不苟的创作过程,也能想象到它们在宫廷中使用的场景。虽然我还没来得及深入研读其中的每一篇文章,但仅凭这初步的翻阅,我就能感受到其中蕴含的丰富信息和深厚底蕴。它不像一本通俗读物,更多的是一种学术的沉淀,一种历史的见证。我期待着能抽出更多时间,静下心来,好好品味其中每一个字句,从中汲取知识,增长见闻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有