具体描述

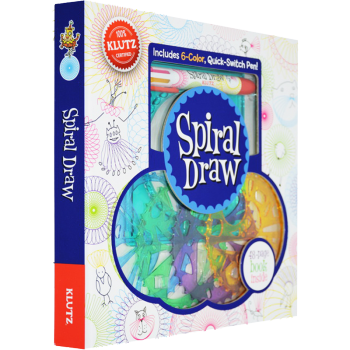

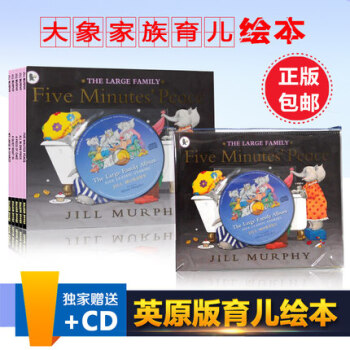

实物书拍照图:

用户评价

从教育理念的角度来看,这本书非常巧妙地平衡了“结构化引导”与“开放式探索”。它不像一些艺术书那样仅仅提供一张白纸任由孩子涂抹,而是提供了一套行之有效的“语法规则”,让即便是那些觉得自己“画不好”的孩子也能迅速上手并获得初步的成功感。对于一些年龄较小的孩子,家长可以参与进来,比如帮助他们固定模板,或者一起讨论下一个颜色应该用什么,这无形中增加了亲子互动的时间和质量。我发现,当我们一起完成一幅作品时,讨论的焦点往往集中在“为什么你选择把这个点连接到那里?”而不是“你画得像不像?”,这促进了更高层次的交流。更重要的是,这种专注的活动对于缓解现代电子产品带来的注意力分散问题有着显著的积极作用。在画螺旋图的半小时里,手机、电视,统统靠边站,孩子的世界里只剩下笔尖与纸张的摩擦声。

评分这本书的装帧设计简直是太抓人了!封面那种大胆的撞色和线条感,立刻就吸引了我家那个平时对安静阅读不太感兴趣的小家伙的目光。拿到手的时候,能明显感觉到纸张的厚实和耐用性,这对于一本经常被孩子“折腾”的书来说太重要了。内页的设计更是充满巧思,那种环形装订方式,保证了无论孩子怎么翻折、怎么用力压着画,书本都能平整地打开,完全不用担心夹手或者书页松散的问题。更别提附带的那些小工具了,比如那几支不同粗细的笔和模板,它们的触感和设计都非常贴合儿童的小手抓握习惯,让孩子在操作过程中感到既顺手又充满乐趣。整个工具包的组合,就像是一个微型的创意工作室,让孩子从打开包装的那一刻起,就进入了一种“我要创造点什么”的兴奋状态。我特别欣赏他们对细节的关注,比如笔槽的设计恰到好处,确保了配件不会轻易散落,即便是外出携带,也显得井井有条。这种细致入微的考虑,体现了设计者对目标用户——也就是活泼好动的小朋友们——的深刻理解。

评分说实话,在众多同类产品中,这本书的耐用性和工具的实用性给我留下了极为深刻的印象。很多工具包用几次后,模板就会因为折叠或挤压而变形,导致后续的图案无法完美对接。但这套工具的材质似乎经过了精挑细选,即便是经过多次拆装和使用,其边缘依然保持着清晰锐利的切割度,保证了螺旋线条的流畅和精准。这一点对于追求完美主义的孩子(或者说,追求清晰线条的家长)来说,简直是福音。另外,清理起来也出奇地方便,偶尔沾染上的颜料痕迹用湿布轻轻一擦就能去除,这一点在“高强度使用期”中,极大地减轻了我的清洁负担。总的来说,这是一笔物超所值的投资,它不仅提供了一种娱乐方式,更是一套经久耐用的、能够激发深度思考和精细运动技能发展的学习工具包。它真正做到了“好用、耐用、有趣”这三个儿童玩具评判标准的核心要求。

评分这本书的魔力在于,它提供了一个看似受限,实则无限自由的创作空间。虽然工具和规则是固定的,但孩子如何组合、如何叠加、如何选择颜色,完全取决于他的想象力。我们家孩子一开始只是机械地跟着图例上的步骤走,画出那些标准的圆形和椭圆形图案。但没过多久,他开始尝试将不同大小的模板叠加在一起,创造出类似曼荼罗(Mandala)那样复杂精美的对称图形。有时候,他还会故意将线条画出预设轨道之外,形成一种更有动感的、仿佛失控的艺术效果,这让我意识到,这不仅仅是一个“如何正确使用工具”的教程,更是一个鼓励打破常规、探索视觉美学的平台。而且,不同颜色笔在透明纸上重叠产生的视觉效果,也为他对色彩混合和光影的初步认知打开了一扇窗户。这种从模仿到创新的过程,是观察儿童创造力萌发的绝佳范例。

评分老实说,我原本对很多打着“益智”旗号的儿童产品抱持着怀疑态度,总觉得它们可能只是徒有其表。然而,这本《螺旋绘画艺术书》彻底颠覆了我的看法。它的核心机制——利用特定的模板和工具进行精确的几何作画——实际上是引导孩子进行一种非常微妙的精细动作训练。我的孩子在初期尝试时,动作还比较僵硬,线条也经常会偏离预设的轨道,但他表现出了惊人的专注力和屡败屡战的毅力。看着他一遍遍调整握笔的角度和施加的力度,我仿佛看到了一种内在的逻辑思维和手眼协调能力的同步提升。这种“在不知不觉中学习”的方式,比那种枯燥的说教式教育有效太多了。更棒的是,当他最终完成一个复杂的螺旋图案时,那种成就感是溢于言表的,那种小小的得意和自信心是任何语言都无法替代的奖励。这种通过物理操作产生视觉反馈的学习闭环,对培养孩子的耐心和对结果负责的态度非常有帮助。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 DK Chocolate: Indulge Your Inner Cho pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12186413411/59293d0aN245e0502.jpg)