具体描述

编辑推荐

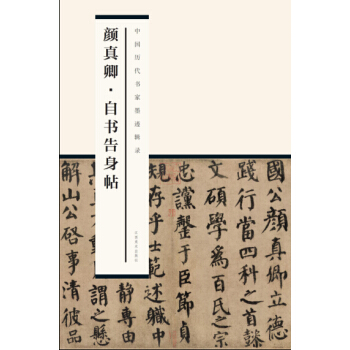

《中国历代书家墨迹辑录》系列丛书精选自中国历代极具代表性和影响力的书家经典墨迹辑录成册,共二十册,本书图片均采用仿真复制品的高清文件,最大限度地还原墨迹本色。书籍内附全文释义,增添了更高的学术价值,非常适合高中低各水平的书法爱好者和研习者,实为学习书法不可多得的优秀范本。无论是收集珍藏、装裱悬挂还是馈赠好友,都是绝对的佳品!

内容简介

颜真卿(709~785年),字清臣,京兆万年人(今陕西西安),唐肃宗时封为鲁郡开国公,世称“颜鲁公”。祖籍琅琊临沂孝悌里(今山东省费县方城诸满村)。《自书告身帖》又称《自书太子少师告》、《授颜真卿太子少师敕》,纸本墨迹,传为颜真卿所书。正文33行,255字。另有行间小字题衔,计为14行。本幅纵21.9厘米,横220厘米。此卷曾经各朝代名家收藏。乾隆时进内府,20世纪30年代,溥儒通过琉璃厂古董商白坚甫之手,将此卷售予日本人。原迹今藏日本台东区立书道博物馆。

作者简介

颜真卿(709~785年),字清臣,京兆万年人(今陕西西安),唐肃宗时封为鲁郡开国公,世称“颜鲁公”。祖籍琅琊临沂孝悌里(今山东省费县方城诸满村)。

《自书告身帖》又称《自书太子少师告》、《授颜真卿太子少师敕》, 纸本墨迹,传为颜真卿所书。正文33 行,255字。另有行间小字题衔,计为14行。本幅纵21.9厘米,横220厘米。此卷曾经各朝代名家收藏。乾隆时进内府,20世纪30年代,溥儒通过琉璃厂古董商白坚甫之手,将此卷售予日本人。原迹今藏日本台东区立书道博物馆。

内页插图

前言/序言

用户评价

坦白说,市面上关于“颜体”的资料浩如烟海,但很多都流于表面,或是侧重于普及,缺乏深度。然而,这部《辑录》显然是将目标定位于“专业研究与终生学习者”。它的排版逻辑极其严谨,注重书法史的梳理和作品的归类,而不是简单地按时间顺序堆砌。更重要的是,它提供的不仅仅是“看到”颜真卿的作品,而是“理解”作品背后的思想。这种对学习者的尊重,体现在它对作品出处的清晰标注和必要的注释上,让每一次的翻阅都成为一次严谨的学术探索,而非走马观花的欣赏。它成功地搭建了一座从审美愉悦到技法领悟,再到文化认同的桥梁,对于真正想在书法这条漫漫长路上有所进益的人,这本书是无法绕开的里程碑。

评分这本书最让我感到惊喜的,是它在“上下文”构建上的深思熟虑。它没有将颜真卿的作品孤立地摆放,而是辅以了大量与其同时期、同地域的、甚至是被他影响或影响过他的其他书家的侧面材料。这种对比和映衬,极大地丰富了我们对盛唐书风流变的认知。通过这种巧妙的参照,我们能更清晰地分辨出,究竟是哪些时代背景下的审美思潮,塑造了颜真卿那独树一帜的风格,以及他如何从王羲之的传统中“出新”并最终确立了后世楷书的“法度”。这种“大局观”的梳理,对于那些只知“颜筋柳骨”却不解其所以然的初学者来说,是醍醐灌顶的。它让我们明白,任何伟大的成就都不是凭空产生的,而是扎根于深厚的文化土壤之中,并在时代浪潮中完成了质的飞跃。

评分作为一个痴迷于细节的“笔法党”,这本书提供了极佳的微观研究样本。我特别喜欢它对某些关键笔画的放大处理,比如那些方圆兼备的起笔、提按顿挫分明的行笔,以及收尾时那股子“回锋”的劲道。通过这些特写镜头,我得以近距离观察到颜真卿在不同情绪下,用笔力量的细微变化。原来,那些看似平稳的横画中,也蕴含着千钧之力,起笔处的侧锋并非随意一搭,而是蕴含着极强的预备和蓄势。这种对“微动作”的捕捉和呈现,极大地弥补了传统拓本中信息丢失的遗憾。它促使我开始反思自己临帖时对“力度控制”的理解,让我意识到,学习颜体,绝不是一味地求“壮”,更重要的是理解笔毫在纸面上的“摩擦”与“旋转”所产生的生命力。

评分这部关于颜真卿书风的精妙汇编,简直是书法学习者的一场视觉盛宴。它并非枯燥的理论说教,而是以一种近乎手把手的姿态,将颜体的核心精神剖析得淋漓尽致。从早期的浑厚雄强,到中晚期那种历经沧桑后的内敛与沉稳,每一个阶段的代表作都被细致入微地呈现出来。尤其让我称道的是,编辑团队似乎对“气韵”的理解达到了极高的境界,他们不仅仅是简单地收录墨迹,更是巧妙地通过版式设计,引导读者去感受笔画之间那种内在的张力与呼吸感。比如,对某几件“意外”流传下来的小件手札的收录,更是提供了不同于碑刻的、更鲜活、更具个人情感流淌的样本。这让原本高高在上的“颜体”,瞬间变得可亲、可触,仿佛能透过纸张感受到颜真卿先生在案前运笔时的那份专注与心境。对于任何想深入理解盛唐气象,又渴望在楷书中寻求力量与法度的同道来说,这本书无疑是案头必备的指南针。

评分我必须说,我对这本辑录的装帧和影印质量给予满分的赞誉,这在目前的艺术类书籍中已属凤毛麟角。试想,要将这些穿越千年、或藏于深宫或辗转流离的珍贵墨迹,以最接近原作的质感呈现出来,其技术难度可想而知。他们显然没有在成本上妥协,无论是纸张的选择,还是高级印刷技术的运用,都旨在最大限度地还原出原件的笔锋锐利、墨色的浓淡干湿,乃至纸张本身的肌理和褶皱。当我翻阅到那些展现飞白和枯笔的区域时,那种“笔力扛鼎”的感觉是其他模糊不清的翻印本完全无法比拟的。这不仅仅是一本学习资料,更像是一件艺术品,它教会了我们,书法的美感是无法脱离载体和媒介的。这份敬畏感,让我更珍惜每一次翻阅的机会,也让我对古代工匠与艺术家的合作感到由衷的叹服。

评分整体效果非常棒!如临真迹一般!

评分这本怀素自叙印刷的很好啊,算是相当好的精品数了,正面放大清晰,背面基本按照原大印制,非常值得购买收藏鉴赏学习临摹很适合使用

评分长轴很好,都想裱出来悬挂了。很有气势的作品。

评分质量很好,应该是正版.

评分王献之的中秋贴是故宫养心殿西暖阁藏三希之一,这套册子很好的反映了原貌,比较满意

评分帮人买的,他满意。

评分好。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分很好好好好好好好

评分质量不错 送货速度快 价格合理

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有