具体描述

内容简介

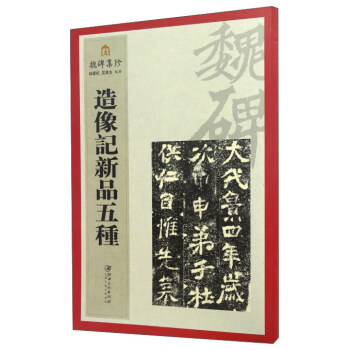

全国一套品种最全、拓本选用优、墨迹经折装订、原色印刷的中国书法观止。本丛书由中国书法家协会主席张海先生任主编,其中《毛泽东作品》由中共中央文献研究室编写审定,授权,更加确保此套丛书的艺术性、专业性。

河南美术出版社出版的本丛书共48本,是依据教育部《中小学书法教育指导纲要》,为中小学生、教师及广大书法爱好者编写的一套具专业性的临摹范本及欣赏作品,是全国一套品种最全、拓本选用优、墨迹经折装订、原色印刷的中国书法观止。

这套丛书包含根据历代书法教育经验总结的临摹范本、中国具代表性的书家和作品,方便师生初识篆、隶、草、楷、行五种字体,了解字体的大致演变过程和学习欣赏书法。其中《毛泽东作品》由中共中央文献研究室编写,是对广大青少年进行社会主义核心价值观教育的好教材。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的封面设计简洁大气,黑金配色,一下子就抓住了我的眼球。我原本以为这是一本严肃的学术著作,但翻开之后才发现,它在内容呈现上花了非常多的心思。比如,它收录了大量现代书法大家的珍贵手稿,不仅仅是摹本,更有一些研究性的札记,这对于我们这些想深入了解现代书法脉络的学习者来说,简直是宝藏。书中的排版布局也很有讲究,文字与留白之间的处理,恰到好处地烘托出了作品本身的意境。尤其是它对历代书法流派演变脉络的梳理,不像教科书那样干巴巴,而是用生动的案例串联起来,读起来非常流畅,让人在不知不觉中就吸收了很多知识。我特别欣赏作者在选取作品时所展现出的那种独到的眼光,很多看似冷门的碑帖,在书中经过深入解读后,都焕发出了新的光彩。总而言之,这是一本既有学术深度,又不失阅读趣味的佳作,让人爱不释手。

评分我是一位痴迷于中国传统文化多年的老读者了,手头的各类艺术画册、鉴赏指南不下百本。但这本书,以其独特的编排结构,在我众多的藏书中占据了非常特殊的位置。它最让我赞叹的是其“比较研究”的视角。作者经常将不同时代、不同地域的代表性作品放在一起对比分析,比如某一种“隶书结体”在汉简和魏碑中是如何演变和分化的,这种横向和纵向的对比,构建了一个立体的知识网络。这种结构极大地提高了信息密度,也避免了读者在阅读过程中因为内容过于单一而产生的疲劳感。此外,书中的注释系统做得非常完善,对于一些晦涩的术语或典故,都有详尽的解释,使得即便是初学者也能无障碍地深入阅读。这套书,无疑是为那些追求系统性、逻辑性学习的同好们量身打造的。

评分说实话,我本来对一些传统的书法鉴赏书籍感到有些乏味,总觉得它们把艺术搞得太高不可攀了。但是这本作品集彻底颠覆了我的看法。它最大的成功之处在于,它找到了现代读者与古代经典之间的连接点。作者在介绍每一件作品时,都会穿插一些当时的社会背景、文人的心境,甚至是一些鲜为人知的逸闻趣事,这使得原本冰冷的作品一下子变得“有血有肉”起来。我记得有一篇关于唐代某位大家草书的解读,描述了他在特定情境下那种狂放不入世的心态,读完之后再去看那幅字,感觉完全不一样了。这种深入“人”的解读,比单纯的技法分析要耐人寻味得多。这本书让我体会到,书法艺术绝不仅仅是技巧的堆砌,更是个人精神世界的外化,这种视角上的转变,对我后续的创作和鉴赏都有着深远的影响。

评分我通常对那些号称“集大成”的书持保留态度,因为要真正做到全面且深入,难度极大。但这本书在选择收录的作品时,明显经过了极其严谨的筛选和权衡。它避开了那些被过度神化、泛滥到失去本真的“网红作品”,转而聚焦于那些在书法史上具有里程碑意义,但相对小众、更考验鉴赏力的精品。这种“求精不求多”的态度,体现了作者对传统艺术的敬畏。更值得一提的是,书中对于作品的摹印和影印质量,达到了我所见过的最佳水平之一。特别是对于那些年代久远的、墨色已经斑驳的碑帖,能够清晰地展现出拓片的细微层次感和纸张的纤维纹理,这种极致的视觉体验,是对原作最大的尊重,也间接提升了读者的审美层次。它更像是一份精致的艺术品收藏录,而非一般的工具书。

评分拿到这本书的瞬间,我最大的感受是那种扑面而来的“厚重感”,并非指页数多,而是内容上带来的那种沉甸甸的文化底蕴。它不仅仅是简单地罗列作品,更像是在为读者搭建一个通往古代艺术殿堂的阶梯。我尤其喜欢其中关于“笔法解析”的部分,作者没有停留在泛泛而谈的“力度”和“韵味”上,而是非常细致地拆解了每一个关键笔画的提、按、顿、挫,甚至配上了高清的细节放大图,对于我这种动手临摹的人来说,简直是醍醐灌顶的指导。很多我过去一直困惑的“为什么”和“如何做”,都在阅读过程中豁然开朗。这本书的装帧质量也相当出色,纸张的选用,印刷的精度,都体现了出版方的匠心,使得原作的墨韵和肌理能够最大程度地还原出来。它绝对不是那种可以随便翻阅的“速食读物”,而是需要沉下心来,一笔一画去体会的精品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有